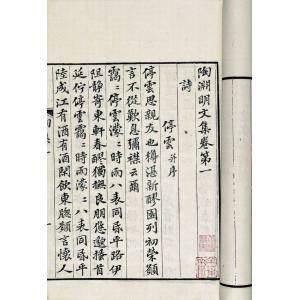

原詩並序

序:辛酉正月五日,天氣澄和,風物閒美,與二三鄰曲,同游斜川。臨長流,望曾城,魴鯉躍鱗於將夕,水鷗乘和以翻飛。彼南阜者,名實舊矣,不復乃為嗟嘆。若夫曾城,旁無依接,獨秀中皋,遙想靈山,有愛嘉名。欣對不足,率共賦詩。悲日月之遂往,悼吾年之不留。各疏年紀鄉里,以記其時日。

陶淵明詩

陶淵明詩開歲倏五十,吾生行歸休。念之動中懷,及辰為茲游。

迥澤散游目,緬然睇曾丘。雖微九重秀,顧瞻無匹儔。

提壺接賓侶,引滿更獻酬。未知從今去,當復如此否?

中觴縱遙情,忘彼千載憂。

主題內容

晉安帝義熙十年(414),歲次甲寅(詩序的“辛酉”,據逯欽立考證,應是“正月五日”的乾支),作者年五十歲。正月五日,“天氣澄和,風物閒美”,他和二三鄰里,偕游斜川。作者一面感年時易往,一面喜景物宜人,不禁欣慨交心,悲喜集懷。這詩真實記錄了作者剛入半百之年的一時心態。斜川,其地不詳,當在詩人所居南村附近。

陶淵明

陶淵明詩開頭四句寫出遊的緣由。張衡《思玄賦》說:“開歲發春。”開歲,指歲首。隨著新歲來臨,詩人已進入五十之年(有的刻本“五十”作“五日”,未可從)。古人說:“人上壽百歲。”(《莊子·盜跖》)由此常引出人們“生年不滿百”的慨嘆。進入五十,正如日已過午,歲已入秋,是極足警動人心的。孔融就曾說過:“五十之年,忽焉已至。”(《論盛孝章書》)首句用“倏”,意也正同,都表現出不期其至而已至、亦驚亦慨的心情。五十一到,離開回歸空無、生命休止的時候也不很遠,(《淮南子·精神訓》:“死,歸也。”《說文》:“休,止息也。”)要“念之動中懷”了。於是,在初五那天景氣和美的良辰,他作了這次出遊。

次節“氣和天惟澄”以下八句,充分就“游”字著筆。在一碧如洗的天幕下,游侶們分布而坐。山水景物,一一呈獻在眼前:近處是微流中的彩色魚兒在嬉遊,空谷中鳴叫著的鷗鳥在高飛。作者用較華采的筆墨著意寫出遊的、飛的都那樣自得,空中、水底無處不洋溢著生機,這其中自然也含著他的欣喜和嚮往。再放眼遠遠望去,湖水深廣,曾(通“層”)丘高聳,也構成佳境,令人神馳意遠。特別是這曾丘(指廬山邊上的鄣山),不僅使人聯想到崑崙靈山的峻潔(《後漢書·張衡傳》注引《淮南子》說:“崑崙有曾城,九重,高萬一千里,上有不死之樹在其西”);而且它“旁無依接,獨秀中皋”(儘管它不如崑崙山曾城的真有九重),顧矚四方,無可與比擬者,也足以對人們的人格修養有所啟示。序中說:“欣對不足,率共賦詩。”我們正應感謝這曾丘,因為它的誘發,才給人間留下這好詩!

三節“提壺接賓侶”四句,寫出好景誘人,鄰里歡飲,使詩人不禁興起“未知從今去,當復如此否”的感念。這是對人生、對美好事物——詩中所寫的風物之美、人情之美、生活之美無限熱愛、執著的人自然會產生的想法,作者把人們心中所有的感念,以樸素自然的語言真率地吐露了出來。

結尾四句,寫出酒至半酣,意適情遙的境界。古人說:“生年不滿百,常懷千歲憂。”(《古詩十九首》)而作者卻以高昂的意氣唱出“忘彼千載憂”,他的人生觀是超脫的。他又說:“且極今朝樂,明日非所求。”這是本有曠達胸懷、又加以“中觴縱遙情”的作者所發出的對良辰、美景、佳侶、勝游的熱情讚嘆,和“今朝有酒今朝醉,明日愁來明日愁”的頹廢之歌是迥然異趣的。

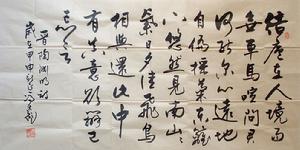

魯迅的遺墨中,有書贈“廣平吾友”的這首詩的手跡(見《魯迅詩稿》“附錄”),雖沒署寫時日,但應和他發表有關評陶的若干名論的時間相去不遠。是三十年代初所寫的。從魯迅對此詩的喜愛、肯定態度這一端,亦足以窺見本詩對後世人們的影響。

創作前後

晉安帝隆安五年(公元401年),農曆辛丑年,這年正月五日,陶淵明和幾個同鄉好友一起暢遊斜川(在今江西星子縣,廬山東南),寫下了《游斜川》這首詩。

《陶淵明集譯註》

《陶淵明集譯註》斜川這地方很美,陶淵明在序中讚嘆:“魴鯉躍鱗於將夕,水鷗乘和以翻飛”;詩中也說:“氣和天惟澄,班坐依遠流。弱湍弛文魴,閒谷矯鳴鷗。雖微九重秀,顧瞻無匹儔。”天氣晴朗,天空澄澈,大家依長幼順序圍坐,依傍著溪水。魚兒在平靜流淌的溪水中悠閒自在地遊動,沙鷗在幽靜的山谷中高飛著鳴叫著……浩瀚的湖水盪開了遠眺的目光,大家無限留戀地凝視著高聳雲天的廬山……各人都想到了什麼呢?

陶淵明想的是:“開歲倏五十,吾生行歸休!”元日(古代正月初一為元日)一過,我就五十歲了,我這一輩子,已經快過完了。孔子說,五十而知天命,可我卻一點都不知道將來的命運,不知道前途在何方!

“提壺接賓侶,引滿更獻酬。未知從今去,當復如此不?”提起酒壺大家互相傳遞,斟滿了酒又互相敬賀,不知道明年的今日,我還能不能和大家在一起,歡樂依舊。“中殤縱遙情,忘彼千載憂。且極今朝樂,明日非所求。”酒到半酣就放開肚皮喝吧,人生不滿百,何必懷著千載的憂患,應該將它們統統忘掉。暫且痛享今朝的歡樂,明天如何又何必去強求?

陶淵明想借酒澆愁,只能是愁上加愁。這首詩反映出他在桓玄幕府中心情是相當苦悶的,至於對人生苦短的嗟嘆,那是因為在戰亂紛爭的年代裡,詩人們真正懂得了生命的可貴。

玄學滲透

晉安帝隆安四年(400年)二月,廬山諸道人在慧遠發起下同游石門,“悵然增興,以所悅為安”,所謂賞心悅目,卻讓空門之人嘆息到:“各欣一遇之同歡,感良辰之難再”,雖有同游野趣也無以解懷。而被陳寅恪先生評為“外儒內道”的陶淵明在57歲時游斜川,並寫下《游斜川詩序》:辛酉正月五日,天氣澄和,風物閒美,與二三鄰曲,同游斜川。

《陶淵明集》

《陶淵明集》面對美景,他嘆息到:獨秀中皋,遙想靈山,有愛嘉名,欣對不足,率共賦詩,悲日月之遂往,悼吾年之不留。這些都是以娛情遣興為原始目的,卻殊不知極樂生極悲,美絕易痛絕,人到至美至樂的境地,反而生絕望之情,自娛之目的卻變成了自悲。

魏晉玄學作為一種思辯性的哲學是不宜直接轉化為文學的,一個直接轉化的例子就是占據了東晉詩壇達百年之久的玄言詩。嚴格地說玄言詩不算詩,因為那只是在詩的軀殼中放入玄理而已,沒有詩之所以成為詩的最重要的東西。可是,玄言詩畢竟沉澱了至少一種可貴的東西,那就是理趣。有的玄言詩不止是抽象的說理,而是藉助山水風景形成象喻,或者借著參悟山水風景印證老莊的道理,這樣就有了理趣。王羲之等人的蘭亭詩和王羲之的《蘭亭集序》,本是醞釀於一次山水游賞的雅集,證明玄理和山水的融合已是必然趨勢。不過在這些詩里山水的描寫並不多,理之趣也並不濃。此後陶淵明和他的鄰里們的斜川之游,陶本人所留下的《游斜川》詩便是一首頗富理趣的山水詩了。而在陶淵明的其他許多詩中,將玄理融入日常生活,或者說從日常生活中體悟出玄理,已成為他的藝術特色。

藝術特色

田園詩和山水詩往往並稱,但這是兩類不同的題材。田園詩會寫到農村的風景,但其主體是寫農村的生活、農夫和農耕。山水詩則主要是寫自然風景,寫詩人主體對山水客體的審美,往往和行旅聯繫在一起。陶淵明的詩嚴格地講只有《游斜川》一首是山水詩,他寫得多的是田園詩。田園詩是他為中國文學增添的一種新的題材,以自己的田園生活為內容,並真切地寫出躬耕之甘苦,陶淵明是中國文學史上的第一人。

陶淵明作品

陶淵明作品《游斜川》詩具有典型的陶淵明詩的藝術特點。陶詩的一大特點也是他的一種開創,就是將日常生活詩化,在日常生活中發現重要的意義和久而彌淳的詩味。在他以前,屈原、曹操、曹植、阮籍、陸機等等都著重於關乎國家政治的題材,陶淵明著重寫普普通通的生活,用家常話寫家常事,寫得詩意盎然。

1、情、景、事、理的渾融。陶淵明描寫景物並不追求物象的形似,敘事也不追求情節的曲折,而是透過人人可見之物,普普通通之事,表達高於世人之情,寫出人所未必能夠悟出之理。陶詩重在寫心,寫那種與景物融而為一的、對人生了悟明徹的心境。他無意於模山范水,也不在乎什麼似與不似,只是寫出他自己胸中的一片天地。陶詩發乎事,源乎景,緣乎情,而以理為統攝。在南風下張開翅膀的新苗,伴隨他鋤草歸來的月亮,依依升起的炊煙,不嫌他門庭荒蕪重返舊巢的春燕,在中夏貯滿了清陰的堂前林,床上的清琴,壺中的濁酒,以及在他筆下常常出現的青松、秋菊、孤雲、飛鳥,都已不是尋常的事物,它們既是客觀的又是體現了詩人主觀感情與個性的,既是具象的又是理念的。

2、平淡中見警策,樸素中見綺麗。前人往往用“平淡樸素”概括陶詩的風格,然而陶詩不僅僅是平淡,陶詩的好處是在平淡中見警策;陶詩不僅僅是樸素,陶詩的好處是在樸素中見綺麗。陶詩所描寫的對象,往往是最平常的事物,如村舍、雞犬、豆苗、桑麻、窮巷、荊扉,而且一切如實說來,沒有什麼奇特之處。然而一經詩人筆觸,往往出現警策。陶詩很少用華麗的辭藻、誇張的手法,只是白描,朴樸素素。

關於陶詩的藝術淵源,鍾嶸《詩品》曰:“其源出於應璩,又協左思風力。”其後多有反對此說的,今人則多表示贊同。從今存應璩詩以及關於應璩的傳記資料看來,他與陶淵明很不一樣,與其說陶詩源於應璩,不如說源於漢、魏、晉諸賢,應璩一人不足以籠罩他。如果一定要說得具體些,可以說陶詩源於《古詩》,又紹阮籍之遺音而協左思之風力。魏晉詩歌在他那裡達到了一個新的高峰。

作者簡介

陶淵明(約365-427),名潛,字元亮,自號五柳先生,死後其好友暗贈諡號靖節先生,潯陽人(一說宜豐人)。東晉著名文學家,田園詩人,辭賦家,散文家,漢族(歷史學家陳寅恪曾考證陶為奚族人,但其證據略顯薄弱)。

陶淵明

陶淵明(《宋書》隱逸傳云:“陶潛字淵明,或雲淵明字元亮,潯陽柴桑人也。”)因宅邊種植五棵柳樹所以號五柳先生(未得到證實),謚稱靖節居士,宜豐縣澄塘鎮秀溪村人。宋代地理總志《太平寰宇記》有陶淵明始家宜豐的記載。宜豐舊《圖經》亦有此說。

他出生於一個沒落的仕宦家庭。曾祖陶侃是東晉的元勛重臣,官至大司馬,都督八州軍事、荊江二州刺史,封長沙郡公。祖父陶茂作過武昌太守。父親早死,母親是東晉名士孟嘉的女兒。陶淵明29歲徙家柴桑,出任江州祭酒、鎮軍參軍。後任彭澤縣令。因不事權貴,棄官隱居栗里(今星子縣境內)。52歲時偕少子陶佟回歸宜豐故里,四年後返潯陽,逝於柴桑。陶佟留居故里。今澄塘鎮秀溪、故村等處陶姓人皆為陶佟之後裔。歷代方誌載宜豐境內有南山、柳齋、菊軒、東籬、洗墨池、藏書礅、故里橋、靖節橋、我公橋、舒嘯台、賦詩灣、顧淵石、醉臥石、淵明洞、讀書堂、靖節祠等陶淵明遣跡及其紀念建築。