圖書簡介

《清華大學藏戰國竹簡》

《清華大學藏戰國竹簡》《清華大學藏戰國竹簡》(簡稱《清華簡》)是2008年7月15日入藏清華大學的一批楚簡。由清華大學校友趙偉國捐贈,自香港搶救回歸。清華簡的內容多為經、史一類的典籍。2010年12月,《清華大學藏戰國竹簡(壹)》出版,2011年1月5日,首批成果正式發布。發布方認為該成果有五大學術貢獻:重現了《尚書》及類似典籍、澄清了一些學術史上長期爭論的疑難、發現了前所未知的周代詩篇、復原了楚國歷史及地理、提供了古文字特別是楚文字研究的珍貴材料。

內容簡介

《清華大學藏戰國竹簡》

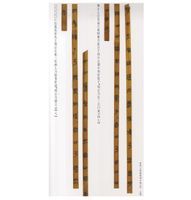

《清華大學藏戰國竹簡》《清華大學藏戰國竹簡(1)(套裝上下冊)》收錄竹簡的全部圖版、釋文和文字。《清華大學藏戰國竹簡》第一輯共收錄竹簡九篇。第一冊收錄的9個篇目為:《尹至》、《尹誥》、《程寤》、《保訓》、《耆夜》、《金縢》、《皇門》、《祭公》和《楚居》。其中,《尹至》、《尹誥》兩篇述夏末商初之事,《程寤》、《保訓》、《耆夜》三篇內容屬商朝末期,《金縢》、《皇門》、《祭公》為周朝史事,而《楚居》講述了楚國歷史。這100多枚戰國竹簡,許多內容系首次為今人所知,不僅呈現了“焚書坑儒”之前的古籍原貌,更能對傳世的《尚書》、《逸周書》等一批文獻有所補充和訂正,將為目前學術界所爭論的一些焦點話題提供極具說服力的第一手材料,並將同時拓展出許多新的學術課題。

書籍信息

《清華大學藏戰國竹簡》

《清華大學藏戰國竹簡》【名稱】清華大學藏戰國竹簡

【簡稱】清華簡

【年代】約公元前305年,戰國中晚期

【書體】楚系文字,篆書

【材質】竹質墨跡

【規格】長度10厘米至46厘米,寬度及厚度未詳

【數量】有字簡2500支(含殘片)

【收藏】清華大學

出版背景

2008年7月,一批流散的戰國竹簡經校友捐贈給清華大學後,清華大學成立了出土文獻研究與保護中心,中心主任李學勤先生主持這批竹簡的整理研究保護工作。2009年3月開始,中心對“清華簡”展開初步釋讀,經綴合編排後初估,所有清華簡總計2388枚。竹簡時代屬於戰國中晚期,據碳14年代測定的數據並經樹輪校正,清華簡的抄寫時間確定為公元前305年前後。這批竹簡,文字大多書寫精整,多數至今仍非常清晰。其中至少有63篇文獻典籍,整個釋讀整理過程預計將費時10年以上。

出版發行

從2009年3月啟動“清華簡”初步釋讀工作以來,已獲得一系列重要發現。這批竹簡中出現了古文《尚書》,《尚書》位於六經之首,是夏商周三代各種重要歷史文獻的彙編,是研究古史最重要的依據之一。這次發現的《金縢》等有傳世本,但文句多有差異,甚至篇題也不相同。更多的則是前所未見的佚篇。同時,竹簡中一篇編年體史書,所記歷史上起西周初,下至戰國前期,與傳世文獻《春秋》經傳、《史記》等對比,有許多新的內容。有學者指出,清華簡中的古文原本《尚書》與編年體史書《系年》等重要典籍的發現整理,將有可能重寫中國上古史。此外,類似《國語》的史書、類似《儀禮》的禮書、與《周易》有關的書等,都是兩千年來無人見過的。

清華簡出版簽約儀式上,同時宣布了新的世界書局成立。作為中國現代出版的發源地之一,上海在近代文化思想史上有著舉足輕重的影響。成立於1917年的世界書局,至1952年先後出書5000餘種,包括《國學名著叢刊》、《十三經註疏》、《經籍纂詁》、歷代古人詩詞專集等,成為文史哲書種齊全的出版重鎮,在文化傳播史上寫下了重要一頁。經新聞出版總署批准,上海文藝出版集團旗下的世界書局於新年伊始重新組建完成,《清華大學藏戰國竹簡》將是世界書局若干年內的扛鼎之作。到會的多位著名學者表示,清華簡陸續整理出版,有助於破譯中國歷史上的一些“千古之謎”,是21世紀國中國文化學術史上的一件大事。這批十分珍貴的歷史文物,涉及中國傳統文化的核心內容,必將對歷史學、考古學、古文字學、文獻學等許多學科產生廣泛深遠的影響。

竹簡介紹

清華簡

清華簡竹簡,是中國歷史上使用時間最長的書籍形式,是造紙術發明之前主要的書寫工具。《尚書·多士》記載:“惟殷先人有冊有典”,“冊”、“典”指的就是用竹木簡做成的書。清華簡的特點是數量大,而且其內容具有唯一性,多為對探索中國歷史和傳統文化極為重要的“經、史”類典籍,被學者視為“國之重寶”。

書籍內容

尹至

《尹至》竹簡共5支,簡長45厘米,三道編。滿簡書寫29至32字。原無篇題,整理者根據篇首“惟尹自夏徂亳,逯至在湯”句試擬。簡背有次序編號。文字保存較好。

簡文記述伊尹自夏至商,向湯陳說夏君虐政,民眾疾苦的狀況,以及天現異象時民眾的意願趨向。湯和伊尹盟誓,征伐不服,終於滅夏。可與多種傳世文獻,如《書·湯誓》、古本《竹書紀年》、《史記·殷本紀》等參看。簡文敘事及一些語句與《呂氏春秋》的《慎大》篇相似。《尹至》同《尹誥》篇形制、尺寸、字型相同,經整理者觀察簡背痕跡,並參照《慎大》的敘事次第後,將簡文析為兩篇。簡文內容是伊尹見湯時的對話,體裁屬於今傳本《尚書》中的《商書》。篇內伊尹稱“尹”,也或稱“執”。按清代梁玉繩《古今人表考》雲,伊尹系“伊氏,尹字,名摯”,名“摯”見《孫子·用間》、《墨子·尚賢中》及《楚辭·離騷》、《天問》等,這裡的“執”是“執”字繁寫,就是“摯”。

關於夏後(桀)的罪惡,伊尹特別舉出“龍(寵)二玉”。按古本《竹書紀年》載:“後桀伐岷山,岷山女於桀二人,曰琬、曰琰。桀受(或作愛)二女,無子,刻其名於苕華之玉,苕是琬,華是琰。”上博簡《容成氏》也說桀“不量其力之不足,起師以伐岷山氏,取其兩女琬、琰”。所謂“寵二玉”即指寵愛琬、琰而言。

尹誥

《尹誥》竹簡共5支,簡長45厘米,三道編。滿簡書寫31至34字。原無篇題,整理者據《禮記》與郭店簡、上博簡《緇衣》所引確定。簡背有次序編號。

《尹誥》為《尚書》中的一篇,或稱《鹹有一德》。據《書·堯典》孔穎達《正義》所述,西漢時曲阜孔壁發現的古文《尚書》即有此篇,稱《鹹有一德》,《史記·殷本紀》和傳世孔傳本《尚書》及《尚書序》,也都稱《鹹有一德》。簡文與孔傳本《鹹有一德》全然不同,東晉梅賾所獻的孔傳本確如宋以來學者所考,系偽作。

程寤

《程寤》共九支竹簡,三道編,簡長45厘米。無篇題,整理者根據《藝文聚類》、《太平御覽》等文獻所引用的《逸周書·程寤》篇的若干文句而擬定。整理者通過對照,認為清華簡的簡文是久佚的《程寤》篇。篇中敘及周文王之妻太姒夢見商庭生棘,太子發(及後來的周武王)取周庭之梓樹之於其間,以象徵周即將代商。這一事件與可能與周人艷稱的“文王受命”有關。簡文的重新發現,得以了解整個事件的發生事件與來龍去脈。篇中周文王“商戚在周,周戚在商”的言論,也有助於了解商朝後期商、周間錯綜複雜的關係。

保訓

《保訓》共簡11支,簡長28.5厘米,兩道編。原無篇題及次序編號。第2簡上半殘失。簡文頂頭書寫,簡尾大都留一字距的空白。每支簡22至24字。

《保訓》的內容是記周文王五十年,周文王對兒子武王講了兩件上古的歷史傳說,用以要求太子遵行一個思想觀念——“中”。第一件史事是關於舜的,講的是舜怎樣求取中道。由於舜出身民間,能夠自我省察,不與百姓的願求違背,他在朝廷內外施政,總是設身處地,從正反兩面考慮,將事情做好。第二件史事是關於上甲微的。上甲微是商湯的六世祖,文王講的是上甲微為其父王亥復仇的故事:商人王亥曾率牛車到有易貿易,有易之君綿臣設下陰謀,將王亥殺害,奪取了牛車。後來王亥之子上甲微與河伯聯合,戰勝有易,誅殺了綿臣。微由此把“中”傳貽子孫,於是湯得天下。李學勤認為,《保訓》是周文王的遺言,“篇文沒有記出月份,只有日子的乾支:‘戊子,自靧(即頮或沬字,洗臉)。己丑,昧爽……’。這是文王發布遺言的準備儀式,和《尚書·顧命》所記周成王死前的儀式相似,只是簡單一些。”

耆夜

《耆夜》共14支簡,簡長45厘米,每簡字數27至31字,背面有次序編號。第14支簡背有篇題“耆夜”(耆,原字從旨從邑)。簡文講述武王八年伐黎大勝之後,在文王太室舉行“飲至”典禮,武王君臣飲酒作歌的情事。“耆夜”就是伐黎後舍爵飲酒之意,正是簡文內容的概括。其中周公作歌一終曰《蟋蟀》。“飲至”是上古諸侯朝會盟伐完畢,祭告宗廟並飲酒慶祝的典禮。《左傳·桓公二年》:“凡公行告於宗廟,反行飲至,舍爵策勛焉。”

金縢

《周武王有疾周公所自以代武王之志(金縢)》共有14支簡,三道編,完簡45厘米。簡背有次序編號,書於竹節出。第14支簡背有篇題“周武王有疾周公所自以代武王之志”。全篇簡文與《尚書》的《金縢》大致相合,整理者認為,“當系《金縢》篇的戰國寫本”,並且“簡文不用‘金縢’作為篇題,疑抄寫者沒有見過《書序》”。簡文與傳世本《金縢》有一些不同比較。例如記載周武王在“既克殷三年”後生病,與傳世本作“二年”不同;簡文中沒有傳世本中涉及占卜的文句;周公居東三年而非傳世本的二年,等等。此篇是記載了周武王滅商後不久即臥病不起,武王之弟周公為武王祈禱,願代之生病,表示對武王的忠誠。

皇門

《皇門》共13支簡,簡長約44.4厘米,三道編,滿簡39至42字。簡背有次序編號。原無篇題,因內容與傳世本《逸周書·皇門》較相符,故定名為《皇門》。簡文記載周公訓誡群臣望族要以史為鑑,獻言薦賢,助王治國。同時抨擊了一些人陽奉陰違、背公向私的行為。整理者認為“是不可多得的周初政治文獻”。簡本為戰國寫本,但所用詞語多為周初慣用語,“知其所本當為西周文獻”。同時認為簡本相對於傳世本《皇門》而言,“文通字順,顯然優於今本,可用以澄清今本的許多錯誤”。

簡長44.4厘米,三道編。每簡文字23至32字。無次序編號。原有篇題,記於第21簡,為《祭公之顧命》。簡文記載祭公謀父患病不瘳,臨終前告誡前來探視的穆王,如何總結夏、商敗亡的教訓和文王、武王成功的歷史經驗,保守周王朝基業。對於執政的三公,則力囑他們要更好地輔保穆王。簡文中發現祭公同時的三公畢囗(字從鳥從亘)、井利、毛班的名號,而後兩人也見於西周金文。

楚居

《楚居》共16支簡。簡長約47.5厘米。完簡上書寫37至48字。無缺簡。書寫工整,是典型的楚文字。整理者認為簡文與《世本》之《居篇》相類,故定名為《楚居》。簡文主要講述楚公、楚王之居處與遷徙。除許多以“郢”為名的十四個以上的王居外,簡文所敘史事傳說,首見楚人自記何以被稱為“楚人”、郢何以為“郢”的記載。

備註

上述九篇楚簡是按2010年出版的《清華大學藏戰國竹簡(壹)》所載的內容,清華大學研究者計畫“鑒於整理工作工作需要較長時間,竹簡各篇擬依工作成熟的次第分輯出版”。

相關介紹

文獻總覽

與已發現的戰國竹簡書籍以儒、道著作占多數(如郭店簡和上博簡)不同,清華簡中的書籍大多與歷史有關。如按的經史子集四部分類,內容多為經、史一類的典籍。清華簡的內容在60篇以上。內容多為戰國書籍。有多篇《尚書》及體裁與《尚書》相類的文獻。同時還有編年體的史書,記述周初直到戰國早期的史事。整理者認為這些內容與“孔壁、汲冢的發現有近似之處”。其中《尹誥》、《周武王有疾周公所自以代武王之志(金縢)》(下簡稱《金縢》)出自《尚書》,有傳世本;《保訓》、《耆夜》的體裁與《尚書》相似,會是佚失2000多年的《尚書》篇目;《程寤》、《皇門》、《祭公之顧命》(下簡稱《祭公》)為《逸周書》中的篇目;《楚居》較為特殊,詳細記載了楚國起源、楚王世系及歷代楚王定都地點。

年代及出土地

李學勤認為:“這批竹簡的年代大概產於公元前三至四世紀,也就是戰國中期,這是沒有疑問的。另外,上海復旦大學教授裘錫圭先生推斷,竹簡的出土地點在古時楚地核心區域,大概是湖北湖南一帶,推斷的依據是這些竹簡上古文字的書寫結構和隨竹簡捐贈書箱殘部,紋飾帶有楚國藝術風格這兩個證據都指向楚地。但要具體推斷到楚地哪裡或者哪座古墓,現在還不得而知,等以後長時間的研究才能得出結論。”後經北京大學加速器質普實驗室、第四紀年代測定實驗室對這批簡中的無字殘片標本進行了AMS碳14年代測定,經樹輪矯正後,得到的數據為公元前305±30年,即戰國中晚期。清華大學分析中心對竹簡殘片的含水率做了測定,結果是400%。竹簡需在水中浸泡上千年才可達到這樣的含水率。

形制數量

清華簡總數為2388枚(包括殘片)。形制多種多樣,簡的長度最長的有46厘米(相當於戰國時的2尺),最短的約10厘米。較長的簡都是三道編繩,藉以固定編繩的切口及一些編繩遺蹟可見。後在竹簡殘片又發現有字簡100餘支。整簡1700至1800支。

中國林業科學院對清華簡無字殘片和漆繪木笥殘部做了樹種鑑定,竹簡殘片鑑定結果為鋼竹,木笥殘部鑑定結果為楓楊。

竹簡書寫

文字大多書寫精整。簡上面的墨書文字出於不同書手,風格不盡一致。少數簡上有紅色的格線,即“朱絲欄”。竹簡其一部分簡有自己的篇題,寫在簡的反面;一部分簡上面還有編次號數,有的在正面,有的在反面,這在戰國簡中尚屬發現,它對於編排工作帶來便利。另經檢查,竹簡在出土到流散過程中雖已散亂,但少部分簡仍然成“卷”。

竹簡來源

清華簡是通過清華大學校友趙偉國的捐贈,自香港搶救回歸的。2006年冬,楚簡的少數樣本在香港已出現。但遲至2008年,清華大學在北京才確知訊息。為了解竹簡情況,清華大學請香港大學中文系張光裕予以鑑定,隨後赴港直接觀察,初步認定是真非偽。2008年7月15日,這批楚簡入藏清華大學。2008年10月14日,清華邀請了李伯謙、裘錫圭等11位專家,對這批竹簡進行觀察鑑定,“一致認為,這批戰國竹簡是十分珍貴的歷史文物,涉及中國傳統文化的核心內容,是前所罕見的重大發現,必將受到國內外學者重視,對歷史學、考古學、古文字學、文獻學等許多學科將會產生廣泛深遠的影響”,這是鑑定專家們在《鑑定意見》中作的論斷。

成果貢獻

楚簡成果貢獻

五大成果貢獻

經過近兩年的努力,由清華大學出土文獻研究與保護中心主任李學勤帶領的研究團隊完成了《清華大學藏戰國竹簡(壹)》的編寫工作。2011年1月5日,首批成果正式對外發布。該成果為學術研究提供了五大貢獻。

重現《尚書》及類似典籍

“清華簡壹”所收九篇中,《尹至》等前八篇都屬於《尚書》或類似《尚書》的文獻。《尚書》是研究先秦歷史最重要的典籍,是古代歷史文獻的彙編,傳說孔子選編的《尚書》有百篇之多,但經秦代焚書,大多失傳。漢初濟南伏生只傳28篇,稱《今文尚書》。漢景帝末(或說武帝時),曲阜孔壁發現《古文尚書》,比伏生所傳多了16篇,後又佚失。又有杜林在西州得到的“漆書”本,也亡失了。從那時到現在的兩千多年來,清華簡是首次發現《尚書》以及類似的典籍。《保訓》一篇,簡文講述周文王臨終前對其子武王的遺言,提到堯舜和商朝祖先上甲微的傳說。篇中所包含的中道思想,富有哲學意義。

學術史疑點獲澄清

傳世《十三經註疏》中的《尚書》里有說是出自孔壁的《古文尚書》,經過宋代以來許多學者研究,已論定是後人偽本,但仍有爭議。清華簡中真古文《尚書》的出現,有助於解決這方面的糾紛。

清華簡還證實了傳世《逸周書》中的一些篇是可與《尚書》比肩的重要文獻。如《皇門》、《祭公》兩篇。《皇門》記載了周公訓誡群臣獻言薦賢、助己治國的相關內容,《祭公》是周穆王時大臣祭公謀父臨終的囑託。這兩篇文字古奧,很多地方可以與金文相對照,將其與傳世本對讀,可以糾正傳世本中的許多問題。[36]李學勤說:“《程寤》篇此次重現於世意義重大;同時,此次竹簡中發現了較完整的《金縢》,亦可對現有《金縢》作重要訂正。”同樣具有重要訂正價值的,是《皇門》與《祭公》兩篇。李學勤認為:“《逸周書》在歷史上未得到很好重視,20世紀以來學者們將出土的金文與其中不少篇章對讀,發現許多應是西周流傳下來的文獻,但由於流傳過程中多處出錯,影響了學者們對它的利用。《逸周書》中《皇門》與《祭公》兩篇,目前學術界普遍相信為西周文獻,但正由於上述原因,始終未能很好整理。”而在這批“清華簡”中,《皇門》與《祭公》兩篇均相當完整,依據竹簡內容,可判定它們一定是西周作品,同時可據竹簡修訂傳世本中大量錯誤。

周代詩篇首次露面

清華簡《耆夜》一篇,記載周武王八年征伐耆國(即黎國)得勝回到周都後,在文王宗廟舉行“飲至”典禮,參加者有武王、周公、畢公、召公、辛甲、作冊逸、師尚父等人。典禮中飲酒賦詩,詩的內容均見於簡文。該篇與《尚書·商書》的《西伯戡黎》相關,並糾正了《尚書大傳》、《史記》以為伐黎為文王時事的說法。這篇竹簡既有歷史價值,又有文學意義。

楚國歷史地理得復原

“清華簡壹”收有《楚居》一篇。體例類似傳世古書《世本》中的《居篇》,詳細地敘述了歷代楚君的世系及居處建都之地,從傳說中楚的始祖季連開始,一直講到戰國中期的楚悼王(公元前401-前381年),列舉列世建都的地點以及遷徙的原因。其中許多地名可與已發現的楚簡聯繫對照,為楚國的歷史地理研究及文物考古工作提供了大量線索,將推動楚文化研究的深入開展。

篇中記述楚人的居處遷徙,可以證明《史記·楚世家》所記大部分正確無誤。但也有多處不合,結合其它文獻記載,可據以勘正。篇首敘及楚國先祖傳說,並提到楚祖與商王盤庚的後人有關,以及楚與鄀的關係等。

古文字研究增珍貴材料

收入“清華簡壹”的九篇竹簡,都是以戰國時期楚國的文字書寫的,具有特殊的結構風格。其中《金縢》、《皇門》、《祭公》等有傳世本可相對照,可以新識出一系列楚文字,對於推進楚文字研究有很大幫助。“已經公布的材料,出現了一些古文字新字形和新用法,一些詞語可以與傳世文獻或西周金文銘辭相互發明,這些對先秦漢語史和漢字史研究都是非常珍貴的。”安徽大學教授黃德寬評價,清華簡數量龐大、內容重要,對戰國文字乃至整個古文字的研究必然會產生重要影響。

圖書目錄

前言

凡例

本輯說明

原大圖版

尹至

尹誥

程寤

保訓

耆夜

周武王有疾周公所自以代王之志《金滕》

皇門

祭公之顧命《祭公》

楚居

放大圖版

尹至

尹誥

程寤

保訓

耆夜

周武王有疾周公所自以代王之志《金滕》

皇門

祭公之顧命《祭公》

楚居

釋文注釋

尹至

尹誥

程寤

保訓

耆夜

周武王有疾周公所自以代王之志《金滕》

皇門

祭公之顧命《祭公》

楚居

字形表

竹簡信息表