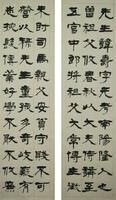

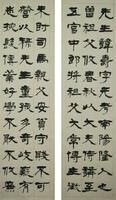

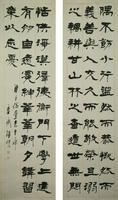

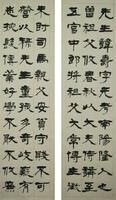

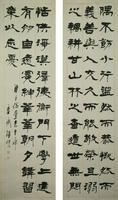

《楊峴隸書臨婁壽碑》

這種現象曾被人稱為用草法寫隸書。這種寫法在當今書壇不乏其人,他們的隸書往往在氣息上更勝人一籌。在該作品中的林字,兩橫並立,但由於起收的不同,風神盡顯。“多”字先蓄勢,後以強勁、有力之筆剔之,收得果敢、乾淨,而點畫之間的虛空則進一步增添了這幅作品的內在活力。值得一提的是,見山的行書也風格鮮明,點畫沉著。體勢奪宕,字形或瘦長,或方扁,或緊結,或離散,變化多端而力避平淡,其豪縱不羈與俊逸飛動,一同於隸。

基本信息

【名稱】:臨婁壽碑  清·楊峴隸書 臨婁壽碑

清·楊峴隸書 臨婁壽碑

【類別】:書畫

【材質】:紙本

【作者】:楊峴

【書體】:隸書

【年代】:清代

【規格】:183×44﹒5厘米×4

【收藏機構】:崑崙堂美術館所藏

藏品介紹

楊峴隸書《臨婁壽碑》為紙本,四條屏。《婁壽碑》是東漢熹平三年的刻石,原碑由於年代久遠而剝落殘泐極其嚴重,字跡僅依稀可辨。康有為《廣藝舟雙楫》中將其與《禮器碑》、《張遷碑》並稱,謂“《婁壽碑》與《禮器》、《張遷》豐茂相似……”評價極高。楊峴的這件臨作,雖然名為臨古,實則全出於自已的創造,一任己意,自出機杼。用筆恣縱,枯潤相間,有行草書之逸致。收筆處往往稍縱即逝而不回鋒收斂,意氣風發,饒有趣味。行書落款亦點畫沉著,字形變化萬端,一同於隸,是楊峴隸書之代表作。

作品賞析

楊峴隸書《臨婁壽碑》,此四屏條在用筆上的一大特點便是:跳躍,灑脫,緩急適度。隸書一般以方正、 清·楊峴隸書 臨婁壽碑嚴冷見世。而見山隸書的撇捺左右伸展,波挑飛揚,將漢碑的雍容端莊變成一種活潑飄動、神采煥發的形象。這種現象曾被人稱為用草法寫隸書。這種寫法在當今書壇不乏其人,他們的隸書往往在氣息上更勝人一籌。細品楊峴此四屏條,無一筆不變化,無一畫有類同。“匠”與“家”之間往往就是一步之遙,太有規律可循,那便是匠人堆砌。藝術是人之心靈與萬物之間擦出的火花,見山隸書的耐看之處便是線條的豐富變化。

清·楊峴隸書 臨婁壽碑嚴冷見世。而見山隸書的撇捺左右伸展,波挑飛揚,將漢碑的雍容端莊變成一種活潑飄動、神采煥發的形象。這種現象曾被人稱為用草法寫隸書。這種寫法在當今書壇不乏其人,他們的隸書往往在氣息上更勝人一籌。細品楊峴此四屏條,無一筆不變化,無一畫有類同。“匠”與“家”之間往往就是一步之遙,太有規律可循,那便是匠人堆砌。藝術是人之心靈與萬物之間擦出的火花,見山隸書的耐看之處便是線條的豐富變化。

作者簡介

楊峴(1819—1896),字見山,又字季仇,號庸齋、藐翁、遲鴻軒主等,歸安(今浙江省湖州)人。鹹豐五年(1855)舉人。曾入曾國藩、李鴻章等人幕中,參佐軍務。65歲以後,罷官寓居蘇州,讀書著述,以詩文、經學、書法著名。尤其擅長隸書,晚年即以賣字為生,在蘇州、上海一帶享有盛名。對晚清書壇影響很大,甚至遠及日本。楊峴的隸書主要取法《禮器碑》、《石門頌》等漢碑名品,並融入草書筆法。他取法《石門頌》的結體,一任舒展開張,極盡聚散分合;用筆恣肆放縱,犀利峭拔;筆畫頓逗,必欲盡興而後可,注重書寫時內在情感、情緒的表達,盡情張揚個人風格。將漢碑的雍容靜穆、端莊典雅轉變成一種縱逸飄動、豪放曠達的意象,極具神采和文人書法之寫意性。 清·楊峴隸書 臨婁壽碑

清·楊峴隸書 臨婁壽碑 清·楊峴隸書 臨婁壽碑

清·楊峴隸書 臨婁壽碑