基本信息

作者介紹

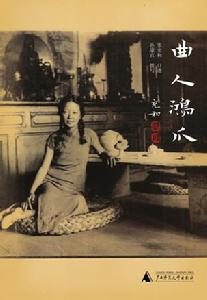

張充和(Ch’ung-ho Chang Frankel),祖籍合肥,1913年生於上海。“合肥四姊妹”之小妹。十歲時師從朱謨欽學古文及書法。十六歲從沈傳芷、張傳芳、李榮忻等學崑曲。1934年考入北大中文系。抗戰爆發,轉往重慶,研究古樂及曲譜,並從沈尹默習書法。勝利後,於北大講授崑曲及書法。1948年結縭傅漢思(Hans H. Frankel)。1949年移居美國,在耶魯大學教授書法二十多載,並於家中傳薪崑曲,得繼清芬。

孫康宜(Kang-i Sun Chang),祖籍天津,1944年生於北平。後遷往台灣。1968年移民美國。曾任普林斯頓大學葛思德東方圖書館館長,耶魯大學東亞語文系系主任。今為耶魯大學首任M a l c o l m G.Chace ’56 東亞語言文學講座教授。

目錄

前言 張充和的《曲人鴻爪》 2

代序 我和張充和的曲緣 8

第一集 抗戰前後的曲人活動 10

一 吳梅 10

二 杜岑 12

三 周仲眉夫婦:周仲眉、陳戊雙 13

四 吳蔭南 14

五 王季烈 15

六 吳逸群 16

七 韋均一 16

第二集 1949-1966:曲人的懷舊與創新 17

上編 曲人在美國 17

八 胡適 17

九 項馨吾 18

下編 曲人在台灣 19

十 蔣復璁 19

十一 鄭騫 20

十二 毓子山 21

十三 吳子深 21

內容選讀

吳梅

吳梅1937年春,充和二十四歲。有一天她捧著那本全新的《曲人鴻爪》冊頁,獨自前往吳梅先生(1884-1939)在蘇州的家。吳梅先生是充和最欽佩的曲人前輩;他不僅能作曲譜曲、唱曲、吹笛,而且還是著作等身的崑曲教育家。充和一向喊吳梅先生為伯伯,因為她父親張冀牖是吳梅先生多年的好友,兩家的子女一直都很熟。尤其是,充和喊吳梅先生的四公子吳南青(1910-1970)為四兄。雖然充和沒正式做過吳梅先生的弟子(不像二姐允和曾在上海光華大學選過吳梅先生的崑曲課),但她個人經常向吳梅先生請教,也請他改過詞,所以一直尊稱他為老師(而且,充和所參加的幔亭曲社最初也是吳梅先生命名的)。總之,充和特別渴望這位"曲學大師"能在她的《曲人鴻爪》首頁上題字。

那天,吳梅先生就在充和的書畫冊上抄錄了他的自度曲,《北雙調o沉醉東風》: 展生綃,藝林人在。指煙嵐,畫本天開。重摹梅道人,依舊婁東派。是先生自寫胸懷。二老茅亭話劫灰,只滿目雲山未改。

吳梅先生這支曲子原為題清代畫家王蓬心(王宸)的山水小幅而作,旨在捕捉王氏的文人畫風格。蓋王蓬心在文人畫方面的成就甚高,不但是所謂的"四王"之一,也是婁東派的巨擘("依舊婁東派"),所以吳梅先生這首題畫曲子主要是對傳統文化的表揚,也可以說是和古代文人的一種對話。一般說來,文人畫的風格就是不媚俗,不為謀利而作,故吳梅先生曰:"是先生自寫胸懷。"由此可以引申到崑曲的基本文化特質:崑曲本來就應當與詩書畫的韻致有其共通之處。有趣的是,吳梅先生曲中"畫本天開"四字,正好說中了充和的《曲人鴻爪》書畫冊的用意,令人回味無窮。然而好景不長,在吳梅先生為充和題字後的幾個月里,盧溝橋事變突然爆發,抗日戰爭接著就開始了。當時許多知識分子都向四川、雲南的方向逃亡,開始了顛沛流離的生活。1937年秋,吳梅先生一家人從蘇州逃往武漢、桂林等處,再到昆明,後來由於日軍轟炸昆明日益猛烈,又在1939年元月逃往雲南大姚縣的鄉下李旗屯(即他的門生李一平的家鄉)避難。在這同時,充和已從蘇州到了成都,又輾轉到了昆明。(當時充和與沈從文、張兆和一家都在昆明;充和的工作是負責編選散曲,沈從文編選小說,朱自清則編選散文。)當初充和剛到昆明的時候(大約1938年間),她曾經去拜訪過吳梅先生,向他報告自己父親的死訊,"吳伯伯"為此十分傷心。不久吳梅先生就從昆明搬去鄉下,從此充和就沒再見到他了。

評論

幾年前我讀《合肥四姐妹》,即為中國傳統文化世家的香火綿延、以及舊時大家閨秀雍容大氣、富有才情的流風餘韻而深深著迷,對於她們底蘊深厚、超凡脫俗的人生境界雖身不能至,卻心嚮往之。最近,讀張充和先生的《曲人鴻爪》,見識到張先生曲人生涯中的那些不可磨滅的良辰美景與賞心樂事,進而真切感受到那個時代幾成絕響的文化氛圍。

張充和是“合肥四姊妹”之小妹。自幼研習古樂及曲譜,並從沈尹默習書法。曾於北大講授崑曲及書法。1948年結縭傅漢思,1949年移居美國,在耶魯大學教授書法二十多載,並於家中傳薪崑曲,得繼清芬。

《曲人鴻爪》是一部圖文書,但與速讀時代時尚、媚俗的圖文書絕然不同,它並不是當下快餐文化的產物,而是經歷了時間的沉澱與磨洗,且薈萃著一代曲人精湛的丹青技藝,濃縮著一代曲人複雜的心路歷程,毋寧說是一部真實記錄一代曲人人格情操與風雅生活的、可以稱得上是現代“曲史”的經典圖文書。所謂《曲人鴻爪》,原是崑曲名家、書苑才女張充和先生所珍藏的一部私人紀念冊,在長期的曲人生涯中,不管是戰火紛飛的年代,還是移居海外的歲月,張先生總是隨身攜帶著這部珍貴的私人紀念冊,只要條件允許,她也總會讓她遇到的曲人知己們,在這部紀念冊中留下他們親筆題贈的書跡畫痕。經過長達半個多世紀張先生眼中的“曲人”,原本即是一個非常寬泛的概念,而“曲人”們所執著的崑曲藝術,從本質上也顯然與傳統的文人文化息息相關――這就使得《曲人鴻爪》的文化內涵相對擴展了許多。事實上,我們從《曲人鴻爪》中所看到的,固然是一代曲人快意揮墨時酣暢淋漓的自由心境,以及他們彼此之間惺惺相惜的誠摯感情;與之同時,我們從《曲人鴻爪》中所聆聽到的,卻也未嘗不是這些德藝雙馨的曲人們,在中國傳統“雅文化”漸趨衰落的時代所共同演奏出的一曲最後的絕響。如果說《曲人鴻爪》中收錄的曲人書畫,展示出的是一代曲人高超的藝術境界,那么,孫宜康教授披露的文字細節,展示出的則無疑是一代曲人令人傾倒的人格魅力。比如,抗戰逃難期間,曲人們在張先生客居的“雲龍庵”中聚會,因陋就簡,用兩個汽油桶搭起長木板充當書案,寫字、作畫、彈琴、唱曲,即便在極端簡陋的生活條件下,卻依然“大有劉禹錫陋室接待鴻儒之樂”;比如,一次重慶勞軍時演出《刺虎》,四位曲人高官朋友主動出演劇中的“龍套”角色,以至被台下認識他們的觀眾鼓掌笑個不停――所謂“場頭第一吾儕事,龍套生涯本色多”。正是這些生動、有趣的細節,為我們真實還原了這些曲人藝術家們自甘於優雅淡泊的生活,富貴窮通均不改其志的本來面目。

當下,我們正處身於一個崇尚消費的物化時代,這個時代物質生活日趨豐富,精神生活逐漸萎縮。面對這樣的事實,張先生的《曲人鴻爪》雖然的確不能力挽狂瀾於既倒,卻能夠撫慰我們浸泡在物慾中的浮躁心靈,讓我們在寧靜、空靈的境界中停留片刻,去領會以崑曲和書畫為象徵的中國傳統文化的美質,重溫精緻、典麗的“雅文化”之美。