原詞

深秋絕塞誰相憶,木葉蕭蕭。鄉路迢迢。六曲屏山和夢遙。佳時倍惜風光別,不為登高。只覺魂銷。南雁歸時更寂寥。

注釋

“九日”:農曆九月初九的重陽佳節。古俗此日需登高,飲菊花酒,佩帶茱萸來消災。自王維的《九月九日憶山東兄弟》感動世人起,登高已經不僅僅是一種習俗,一種遙思遠方親人的方式,它更漸漸成為一種中國式纏綿疊嶂的情結。容若在此用寥寥數十字寫出了天涯羈客的悲苦。絕塞”:遙遠偏僻之地。

“木葉”:落葉。

“六曲屏山”:曲折之屏風六曲。李賀《屏風曲》:“團回六曲抱膏蘭”,王琦註:“六曲,十二扇也,以十二扇疊作六曲。”因屏風曲折若重山疊嶂,或謂屏風上繪有山水圖畫等,故稱“屏山”。此處代指家園。

“別”:與眾不同。不難理解今日滿眼風光別的原因,是因為容若今天的心情有異平時。

詞牌簡介

採桑子,又名醜奴兒令、羅敷艷歌、羅敷媚。唐教坊大曲有《楊下採桑》,南卓《羯鼓樂》作《涼下採桑》,屬“大簇角”。此雙調小令,就大曲中截取一段為之。《尊前集》注“羽調”。《張子野詞》入“雙調”。雙調44字,上下闕各四句三平韻。別有添字格,兩結句各添二字,兩平韻,一疊韻。詞牌格律

(平)平(仄)仄平平仄,(仄)仄平平。(仄)仄平平,(仄)仄平平(仄)仄平。(平)平(仄)仄平平仄,(仄)仄平平。(仄)仄平平,(仄)仄平平(仄)仄平。

作者簡介

納蘭性德

納蘭性德賞析

納蘭容若一向柔情細膩,這闕《採桑子》卻寫得十分簡練壯闊,將邊塞秋景和旅人的秋思完美地結合起來。僅用聊聊數十字寫透了天涯羈客的悲苦,十分利落。上闕寫秋光秋色,落筆壯闊,“六曲屏山和夢遙”點出邊塞山勢迴環,路途漫長難行,遙應了“絕塞”一詞,亦將眼前山色和夢聯繫起來,相思變得流水一樣生動婉轉,意境深廣。下闕更翻王維詩意,道出了不為登高。只覺魂銷這樣仿佛雨打殘荷般清涼警心的句子,輕描淡寫地將王維詩意化解為詞意,似有若無,如此恰到好處。結句亦如南雁遠飛般空曠,余意不盡。大雁有自由飛回家鄉,人卻在這深秋絕塞路上漸行漸遠。愁情沁體,心思深處,魂不堪重負,怎么能不消散?解讀

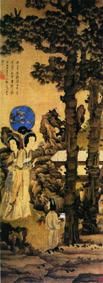

【覺魂銷】 安意如 眷花圖

眷花圖鄉愁磨損了眉頭,怎么你寂寥,我也寂寥?你魂消時,我也魂消?

今日是農曆九月初九的重陽佳節。古俗此日需登高,飲菊花酒,佩帶茱萸來消災。你卻因出使梭龍,遠離家人。那鄉路蜿蜒漸漸入了夢。夢又如何?夢中也迢迢,故園仍遙。

可能因為長在旅途之中,這種狀態讓我一直比較偏愛抒寫離情的詞。因為喜歡,要求也相對高,抒寫離情的詞要有一點愁心,兩地相思,五分曲折,九分軒朗,才有十分可觀。王維的《九月九日憶山東兄弟》可謂標本——

獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親。

遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人。

唐詩有一種日光遍地耀地亮烈,它的婉轉柔情也是春陽明亮,強悍而直接地照耀著人心深處。自“每逢佳節倍思親”感動世人起,登高已經不僅僅是一種習俗,一種遙思遠方親人的方式,它更漸漸成為一種中國式纏綿疊嶂的情結。

佳節,風光別,別的不是秋光秋色,而是心境。他們飲菊花酒,佩帶茱萸,卻少我一個人。

那一年重陽,王維在長安。他一生都是個幸運兒,多才多藝又很有人緣。唐宗室諸王都於他交好,樂於邀請他參加宴會。擱現在來說那就是頂極沙龍Party啊!按說王維應該很樂意參加這樣的聚會,也不應該有孤獨的感覺。但是王維就是王維,他的人始終沖和清淡。繁華於他不過滿身陽光照耀,走過了,就能恢復青衫淡泊。重陽節想到的不是拎著禮去四處拜節,而是遠在山東的父母兄弟。想著和他們在一起過節同樂。一杯菊花酒,一棵茱萸,就勝卻瓊宴玉液無數。

功名富貴有時也調皮也氣人,有些人鑽營一世也只能夠著著別人褲腳,有些人郎郎落落地站著,卻已獲得相看兩不厭的尊重。

容若一向柔情細膩,這闋《採桑子》卻寫的十分簡練壯闊,將邊塞秋景和旅人的秋思完美地結合起來。僅用寥寥數十字寫透了天涯羈客的悲苦,十分利落。上闋寫秋光秋色,落筆壯闊,“六曲屏山和夢遙”點出邊塞山勢迴環,路途漫長難行,遙應了“絕塞”一詞,亦將眼前山色和夢聯繫起來,鄉思變得流水一樣生動婉轉,意境深廣。下闋更翻王維詩意,道出了:“不為登高。只覺魂銷。”這樣仿佛雨打殘荷般清涼警心的句子。輕描淡寫地將王維詩意化解為詞意,似有若無,如此恰到好處。結句亦如南雁遠飛般空曠,余意不盡。大雁有自由飛回家鄉,人卻在這深秋絕塞路上漸行漸遠。愁情沁體,心思深處,魂不堪重負,怎么能不消散?

在詞剛興起的時候,又稱“詩餘”,被認為是小道,其實詞有詞的,詩有詩的好處,意境可以互通互美。文學之道百轉千回,本就沒有什麼大小之分。“不為登高。只覺魂銷”一句,詞中有詩的意境。也非是用詞這種格式流水潺潺地表達,換另一種都不會如此完美。

“青山隱隱水迢迢,秋盡江南草木凋”是杜牧詩中意境;“遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人。”是王維詩中景象。而今,這一切盡歸容若。容若此詞,看似平淡,其實抬手間已化盡前人血骨。