出版說明

《我走過的道路》

《我走過的道路》《我走過的道路》原由我社於1981年10月、1984年5月和1988年9月,分為(上)、(中)、(下)三冊陸續出版。後合併為兩卷,做為回憶錄一、二集編入四十卷本《茅盾全集》時,曾參照初刊文字、作者手稿及有關原始資料進行了校勘,對其中史實有誤記及引文錯漏處已逐一訂正,其較重要者則另作簡注說明。現據我社一九九七年出版的《茅盾全集》(34)、(35)兩捲紙型排印,另附錄《父親茅盾的晚年生活》。

序言

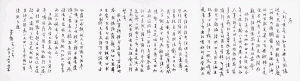

《我走過的道路》序言手跡

《我走過的道路》序言手跡人到了老年,自知來日無多,回憶過去,凡所見所聞所親身經歷,一時都如斷爛影片,呈現腦海。此時百感交集,又百無聊賴。於是便有把有生以來所見所聞所親身經歷者寫出來的意念。但行年五十而知四十之非。我今年實足年齡八十四,如果十歲而知人事,則七十四年的所作所為,實多內疚。幼年稟承慈訓,謹言慎行。青年時甫出學校,即進商務印書館編譯所,四年後主編並改革《小說月報》,可謂一帆風順。我是有多方面的嗜好的。在學術上也曾讀經讀史,讀諸子百家,也曾學作詩填詞。中年稍經優患,雖有抱負,早成泡影。不得已而舞文弄墨,當年又有“避席畏聞文字獄,著書都為稻粱謀”①之情勢,其不足觀,自不待言。然而尚欲寫回憶錄,一因幼年稟承慈訓而養成之謹言慎行,至今未敢怠忽。二則我之一生,雖不足法,尚可為戒。此在讀者自己領會,不待繁言。所記事物,務求真實。言語對答,或偶添藻飾,但切不因華失真。凡有書刊可查核者,必求得而心安。凡有友朋可諮詢者,亦必虛心求教。他人之回憶可供參考者,亦多方搜求,務求無有遺珠。已發表之稿,或有誤記者,承讀者來信指出,將據以改正。其有兩說不同者,存疑而已。出版社今將已發表部分出單行本,囑寫序言,因草此數行以答,並將回憶錄題名曰:《我走過的道路》。此道路之起點是我的幼年,其終點則為一九四八年冬我從香港到大連。

寫作情況

《我走過的道路》作者

《我走過的道路》作者1974年底,茅盾遷居北京交道口附近的後圓恩寺胡同13號,在這裡住了6年多。1976年3月24日,他開始口述回憶錄,第二年秋天動筆改寫錄音稿,直至1981年2月19日住進醫院。

當年3月27日,茅盾病逝。

可以說,茅盾的最後五年,是在寫作最後一部長篇作品——《我走過的道路》中度過的。或者說,他是在“回憶”中度過的。

據茅盾親屬回憶,他每天下午三點開始錄音,每次兩小時,晚上和上午則躺在床上構思,為下一次錄音打腹稿。事情進展頗快,“整個4月份,他幾乎天天口授錄音……僅用了十天時間就講完了30年代,又用了十天時間講完抗日戰爭,再用兩天時間講完解放戰爭”。然後又回過頭去追述自己的童年、學生時代以及上世紀20年代的政治活動和文學活動。後來又不斷地補錄、增錄、重錄。這期間,趕上唐山大地震、毛澤東逝世、“四人幫”被粉碎,大事迭發,國內政治局面發生天翻地覆的變化。

到了1977年秋天,茅盾看過部分錄音稿後,對此並不滿意,他認為只是敘述了經歷,缺少文采,沒有血肉,“它無法表現作家的風格”。茅盾決定在錄音的基礎上動筆重寫回憶錄,並通過各種渠道和方式廣泛蒐集資料。當然,所有的資料準備最終將落筆到紙,這對於老病之軀的茅盾而言,實在是一件艱難的事情,他的家人在《父親茅盾的晚年》一書中,有如下一段回憶:

爸爸晚年因肺氣腫引起的氣喘日益加劇,伏案時間稍長就會引起氣喘,所以每次寫作不能超過兩小時……

1981年2月18日,茅盾在低燒中對《回憶錄》的若干章節作了補充和增寫之後,對家人說:“不寫了,要休息休息了,明天打算去醫院。”2月20日,他住進北京醫院,便再也沒能出來,直至3月27日去世。他帶著對未能親筆完成《我走過的道路》的遺憾,走完了自己的人生之路。

茅盾作品

| 茅盾(1896年7月4日-1981年3月27日),原名沈德鴻,字雁冰。浙江嘉興桐鄉人。中國現代作家及文學評論家。常用的筆名有茅盾、玄珠、方璧、止敬、蒲牢、形天等。 |