基本信息

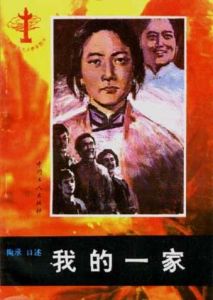

珍貴照片:革命老媽媽陶承。

珍貴照片:革命老媽媽陶承。小時候,學習《小交通員》一課時,很是佩服裡面那個機智的立安。那樣的時代總是讓最天真的孩童也覺得生存空間的逼仄,從而過早的品味冷暖。到買了《我的一家》,才知道,原來在截取的片段背後,還有著那么多可敬可愛的人們相互攙扶,相互依靠,在腥風血雨中前行。一家人,在真誠信仰的指引下,相繼投身尋求光明的事業中,為了下一代,為了新的生活,奉獻出了自己的全部,真的可歌可泣。我們這些生活在和平光環籠罩下的人,該時常讀一讀這樣的文字,不為別的,只為懂得珍惜。

內容簡介

《我的一家》

《我的一家》在建立和建設現代中國的過程中,無數的中華兒女奉獻了自己的熱血和生命。我們不應忘記方誌敏面對敵人的視死如歸,不應忘記歐陽梅生和他的妻子兒女一家在大革命期間的巨大犧牲,不應忘記年輕漂亮、能文能武的女英雄趙一曼在抗日戰爭時期躍馬橫槍的英姿颯爽、富於傳奇性的革命人生,也不應該忘記一個普通煤礦工人出身的“中國的保爾”吳運鐸不顧生命危險地忘我工作和從他身上所進發出來的堅強意志。

作者簡介

得到一幀照片,是陶承老人1980年12月4日送給曹仲彬先生的。勾起很多記憶。小時候看過一部影片,叫《革命家庭》。當時看電影,喜歡李向陽、南征北戰那樣打打殺殺戰鬥場面的片子。這部片子就沒多少興趣。多年以後,一次在電視上重看這部片子,突然就很有感覺。也知道主人公周蓮原型叫陶承,是一位非常了不起的革命老媽媽。陶承1893年出生於湖南長沙,1927年參加革命,先後在武漢、上海以“住家”為掩護,從事地下工作。為了革命,三十多歲時,丈夫歐陽梅生犧牲;四十歲時,長子歐陽立安犧牲。建國後,陶承先後在政務院、內務部、最高人民法院西南分院工作。1956年,在謝覺哉等人鼓勵下,陶承根據自己家庭的經歷,寫出了《我的一家》一書,發行600萬冊,其紅色經歷風靡全國。夏衍將《我的一家》改編成電影《革命家庭》。1968年,這位老共產黨員成為“專政對象”,被關了5年半,但陶承信念毫不動搖,曾寫詩言志:“黨澤春風愉晚景,革命文學頌豐功。長征再繼志猶在,發白心紅老返童。”老人於1986年去世。1958年9月14日,徐特立老先生曾為陶承的《我的一家》作序,提到:“《我的一家》實例教育,激起人們對於反革命屠殺人民的異常憤怒,對於為人類謀解放而英勇犧牲的同志的無限敬仰,由此更加強了我們的愛國熱情,在反對美國帝國主義的侵略及我國轟轟烈烈建設社會主義的今日,我們必須發揚先烈們那種堅決勇敢捨身為國的英勇精神,這就是《我的一家》出版的現實意義。”得感謝機緣,讓我有幸得到這幀照片,也得以重新記起和感念陶承老媽媽。

創作背景

陶承和歐陽梅生

陶承和歐陽梅生的革命愛情。一九一一年三月十六日,從長沙市郊的一個小村莊裡抬出一頂嫁新娘的花轎,在路上顛簸十多里路程後,來到城裡一條小巷內停下。這裡顯然是新郎的家了。新娘是一個壯實的姑娘,十七歲,新郎是一個多病的還沒脫盡稚氣的孩子,十六歲。繁瑣的結婚儀式上,他們象木頭人一樣任人擺布著。突然,新郎的臉色慘白,嘴唇不斷地哆嗦,身子也搖晃起來,幸喜兩旁的人趕忙將他扶住,才沒有跌倒。新郎被攙扶走,結婚儀式不得不到此結束。新郎叫歐陽梅生,是長沙第一師範的學生,已病了幾個月起不了床,他的祖母是個很相信迷信的老太婆,認為是孩子中了邪,只要新娘子的花轎上門“沖喜”病就會好。新娘叫陶承,就是承擔這一“特殊使命”,糊裡糊塗來到男家的。

共同的命運

陶承和歐陽梅生從小都是貧苦的孤兒,很少得到人間的真正母愛,共同的命運把他們結合在一起,因此,儘管他們的婚姻是家裡包辦的,但小倆口也情投意合,十分恩愛。歐陽梅生從第一師範畢業後,在外縣一家教館裡好不容易找到一個工作。工資微薄,很難養活全家。陶承帶著孩子住在長沙城裡,靠給人繡花做成零活掙點錢,摻合著勉強維持全家的生活。古人說:“貧賤夫妻百事哀”,但他們生活雖然清苦,可從來沒有拌過嘴,沒有吵過架,家裡總是充滿歡樂的氣氛。

兩人推窗共賞月色

後來,歐陽梅生在離長沙六十里的龍家大屋的地主家裡教書,把全家帶去了。那家地主的園林很美.有山有水,每逢深夜,孩子們都睡了,陶承坐在梅生身旁做針線,梅生改完課卷後,有時還教陶承學幾句詩。興趣來了,兩人推窗共賞月色,望月色朦朧,山影水光,別有一番詩情畫意,梅生不覺輕輕吟出幾句詩來:

夜靜尋詩味,閒談仔細評,

共憐秋月老,山塘翠已深。

這首詩表達了他們對自由的新生活的嚮往。他倆完全沉醉在美好的自然風光和柔情蜜意之中。但他們知道自由的新生活是要經過艱難鬥爭的。歐陽梅生總是這樣對陶承說:“不能光圖眼前,光顧自己。一個人還有社會責任,不應該一生陷在家庭的圈子裡。”有一次,他從街上買回一支大楷毛筆,發現筆桿上刻有“太平筆莊制”幾個字,他氣憤地說:“中國到處都是黑暗,軍閥橫行,哪有什麼太平?”說著,就用刀將那行字刮掉了,還寫了一首《試筆詩》:

中國一團黑,悲嚎不忍聞。

願為刀下鬼,換取真太平!

加入了中國共產黨

一九二六年,歐陽梅生加入了中國共產黨。他和郭亮等同志在長沙積極籌建湖南省總工會,組織工人糾察隊,整天在外面奔走。陶承經常接待來家裡開會的同志。在革命環境的影響和歐陽梅生的幫助下,陶承懂得了一些革命道理,認識到只有跟黨走,團結戰鬥,推翻黑暗的舊社會,勞苦大眾才有翻身之日。一九二七年春天,是一個血腥的春天,長沙“馬日事變”前夕,陶承總擔心歐陽梅生出事,歐陽梅生說:“什麼事都會發生的……你怕嗎?”“跟你在一起,我什麼也不怕。”“就是你一個人,也不要怕。”聽到這裡,陶承知道局勢緊張,她必須勇於面對現實,隨時準備經受鬥爭的考驗。後來歐陽梅生奉命轉移到湖北漢陽從事黨的地下鬥爭。梅生走後不久,陶承從黨組織那裡知道武漢白色恐怖比長沙嚴重,她堅決地對負責人說:“那我更要去!我不能讓梅生一個人冒風險。我和他是一個人,對陶承死要死在一起。“大家都在出生入死,我不能在旁邊看著。”陶承帶著孩子到了漢陽,她以家庭主婦的身份擔任掩護縣委機關的任務。當時,反革命匪徒到處搜捕共產黨人,歐陽梅生常說:“萬一被捕了,即使要殺頭,也不要泄露黨的任何機密。”他每次出去,總是把鑰匙交給陶承,隨時準備為黨犧牲。

為革命戰鬥到最後一息

一九二八年初春的一天安門深夜。歐陽梅生在起草給省委的緊急報告時。由於勞累過度。突然臉色蒼白,暈倒在地。送醫院搶救無效。為革命戰鬥到最後一息。黨組織關懷和照顧陶承一家。陶承感動地說:“黨不必特別照顧我,你們不要只把我看是朋友的妻子。還應該把我當作自己的同志!”她要求黨組織給她分配工作。使自己能沿著歐陽梅生的足跡繼續前進。歲月的流逝。愈加深陶承對歐陽梅生的懷念。她在一首詩里寫道:

樑上有孤燕,晨去暮歸來。

不知說何事,喳喳費我猜。

玫瑰紅朵朵,青春能幾回。

回憶當年事,猶然令人悲。

都緊緊地跟著黨

無限懷念丈夫的悲痛心情躍然紙上。但她絕沒有在悲痛中消沉下去。而是化悲痛為力量,獻身於黨的事業。她經常說,她的生命已經和黨融為一體了。要永遠堅定不移地跟黨走,決不能在丈夫逝世後背棄他的信仰!她以丈夫為榜樣,對黨有著堅定的信念。從武漢到上海,從上海到重慶,又從重慶到延安,不論環境多么艱苦惡劣,他都緊緊地跟著黨,並歷盡千辛萬苦把孩子一個個培養成革命的可靠接班人。一九三零年她的大兒子歐陽立安,十八歲時在上海龍華英勇就義;小兒子稚鶴十六歲時犧牲在戰場上;二兒子立堅也很小就參加了革命。解放後陶承根據報導她的一家在革命鬥爭中成長的真實故事寫成了《我的一家》,後來改編成電影《革命家庭》,成了教育青年一代的好材。

孔慶東讀陶承《我的一家》及其他

孔慶東

農曆丙戌年十月十五。午飯後小休,在屋中漫步約半小時,吹了兩分鐘口琴,順便從暖氣上拿起陶承的《我的一家》,讀了一遍。這本不到7萬宇的小冊子是1958年寫的,當時發行了600萬冊,風靡全國,影響了幾代青少年。此書小時候讀過不止一遍,長大後讀過也不上一遍,印象十分深刻。因為作者是個粗通文墨的革命老太太,所以寫得真誠樸素,直指人心,格外感人。比起矯揉造作、賣弄掌故、內心充滿對革命的仇恨的那本《往事並不如煙》來,簡直煥發出一種金子般的光芒。作者是包辦婚姻,而且是17歲時為了給16歲的新郎沖喜就過了門,但是夫妻卻幸福恩愛,相儒以沫。作者兩個女兒夭折,丈夫和兩個兒子都為革命犧牲了,但堅貞不渝地革命一生,卻又平和恬淡,毫無居功炫耀之心,更無向人民索取之意。從書中可以了解到一些當年的生活習俗,給人更多的感受則是革命的艱辛與兇險。特別是上世紀30年代,上海黨中央的極左路線造成大批黨員被捕,光天化日,殺人如麻,白色恐怖的情況不是解放後的青少年所能夠想像的。還有我最難忘的一個情節是,老沈和老王兩個黨員,當敵人來抓捕時,沉著冷靜,英勇搏鬥,老王受了重傷,老沈跳樓摔斷了腿,被敵人抓住後,還對一同被捕的小姑娘說:“妹妹,我們要準備犧牲!”可是不多日子,這兩人就自首了。我小時候非常難以理解,心想革命怎么這么複雜啊,革命中什麼事情都會發生啊,當一個革命者到底需要多么非凡的本事啊。今天從人性的角度來看,革命是對人性的考驗,是人的生命內部神聖性與動物性的試金石。正像毛主席所云,要革命,就必須不怕殺頭,不怕坐牢,不怕離婚,不怕千夫所指、孤獨寂寞、饑寒傷病、流言蜚語、誤解排擠。要像約翰•克利斯朵夫說的那樣,在精神的牢獄裡刻苦修煉,直到把牢底坐穿,鮮紅的太陽就升起來了。

2006年第8期《國外理論動態》上綜合編寫了美國《外交事務》的近期觀點,美國擔心俄羅斯人對史達林的態度發生變化。因為很多俄羅斯青年醒悟到上了美國和平演變的當,有四分之一以上的成年人表示,如果史達林現在競選總統,他們會投票支持他。大多數青年人認為不能把當年幾百萬人的苦難簡單清算到史達林頭上。俄羅斯人對史達林的態度正變得越來越肯定和讚揚,特別是史達林領導的反法西斯戰爭的偉大勝利和蘇聯經濟的高速增長。普京認為“蘇聯的崩潰是20世紀最大的地緣政治災難”,他拒絕了布希要他公開譴責史達林的無理要求。於是,可愛的美國朋友就擔心了,說什麼俄羅斯這樣下去就不能進入“民主國家”啦,其實是擔心一個真正強大的俄羅斯的再次崛起。我前不久寫了一篇《憂鬱的北極熊》,抒發了我們這些上世紀60年代人的“俄羅斯情結”。

2006年8月上《社會科學論壇》有幾篇涉及毛澤東的文章寫得不錯。中央民大劉永佶教授在《毛澤東對政治經濟學方法論的豐富發展》一文中,指出了毛澤東研究中的一個重要問題。人大蕭延中教授在《毛澤東的政治修辭學分析》一文中指出,“毛澤東超凡的政治修辭能力”在經歷了“語言學轉向”和“解釋學轉向”而進入的“修辭學轉向”政治思想史研究視野中,其思想不僅還活著,而且進入到國際學術研究的最前沿。南大高華教授《在革命詞語的高地上》指出,毛澤東是中國革命話語的真正創造者,這種話語創造了中國的新文化,從而創造了新中國。《社會科學論壇》已往的主要傾向是極右,近來有些平衡,這一期上秦暉教授跟韓德強教授的對話也非常有價值,這反映了階級鬥爭的新動向。

2006年第8期《語文建設》北師大附中王芳耀的文章高度評價了近年北京高考語文試卷的改革意圖,認為“其取材之豐饒、意趣之豐富、人文精神之豐沛都是前所未有的”。看來作者是個水平很高的有心人,深深體會到了試卷命題者的博大精深和嘔心瀝血。

2006年第4期《粵海風》上吳松庚《毛澤東兩詩的真偽辨析》寫得有理有據,毛澤東寫賈誼的兩首詩雖然藝術水平不是太高,但不能因此就認為不是毛澤東所寫。偉大領袖就不能寫點平庸之作嗎?

2006年第8期《百年潮》馮錫剛文章贊同胡喬木關於毛澤東吊羅榮桓一詩是70年代重寫的觀點。我以為不然。1963年羅榮桓去世時,雖然毛澤東正倚重林彪,但此詩是私下寫作,並未公開發表,不妨礙毛澤東抒發對羅榮桓和林彪的真實情感。況且提到林彪的內容也不能說就是“批林”,不過是感慨羅榮桓的忠心而已。“國有疑難可問誰”一句完全是誇張,解放後的國家大事毛澤東哪裡會那么倚重羅榮桓?詩人多次書寫自己的作品是常事,但不一定在內容上也“重寫”了。學術研究經常會出現“以大斷小”的毛病,比如“北大教授怎么會不知道周邦彥?”實際上就可能有一些北大教授確實不知道周邦彥。再比如“唐朝怎么會出現簡化字?”實際上就可能有唐朝的老百姓自己發明了簡化的寫法。朱自清1927年寫了《荷塘月色》,一定是跟當年的“四•一二大屠殺”有關,孔慶東讚揚朝鮮人民獨立自主,一定是吃了朝鮮的辣泡菜,楊白勞把女兒抵押給黃世仁,就是沒有人性不尊重子女的人權,凡此種種,都是缺乏縝密的理性心態之表現。所以對於毛澤東此詩的寫作時間,在缺乏鐵證之前,還是不要隨便下結論為好。

2007年第3期《語文建設》上有一篇《中小學生寫作用語應提倡華麗反對樸實》,初看似乎有道理,但其實不然。固然許多大師經歷過華麗的階段,但這不是他們成為大師的必要條件,華麗也不是口頭語跟書面語的區分標準。華麗跟樸實也不能絕然對立起來,用得美、用得真、用得合適,則無論華麗樸實,都是好的。

2007年第3期《紅豆》上哈爾濱著名作家阿成的《城市紀事》很棒,特別是勇敢地寫出了在所謂的“挨餓年代”過得很滋潤的生活,那是我們哈爾濱普通人民的真實記憶。建國以來的歷史,如果計算一下精神生活與物質生活的總分的話,上世紀80年代最高,70年代次之,60年代跟90年代並列第三,50年代跟21世紀並列第四。

新浪的博容簡直沒法看了,真是群星燦爛,爛成一片哪。打開首頁一瞧,除了男女之事就是肉體之事,除了脫,就是罵,除了造謠,就是闢謠,除了聳人聽聞,就是令人髮指。這就是我們犧牲了無數工農生命換來的小康社會。朋友們明白了俺以前說的“一夜黃塵緊”的意思了吧,不要單純理解為“環保意識”啊。所以,朋友們也可以理解俺的“臨風鳴素琴”了吧。好,咱們今天還是任他滿地黃塵緊,我自臨風鳴素琴。

2006年12月《大學研究與評價》上刊載儲朝暉《北京大學精神一解》,文中指出北大精神的根基是“士志於道,明道濟世”。在這個根基之上,北大精神生長出多樣性的苗,其生成方式是學人在弘道與變道的精神推動下以中國傳統文化為根基自主地進行中西融合。該文材料適當,論述精當,觀點得當。

2006年第30期《鳳凰周刊》發表《太陽照耀朝鮮》一文指出,朝鮮在上世紀80年代之前的經濟比韓國發達得多,直到70年代末,韓國的人均GDP才趕上朝鮮。到80年代,金正日代替金日成指揮經濟建設時期,韓國的經濟超過了朝鮮。而蘇東劇變,使朝鮮經濟遭受沉重打擊。因為朝鮮農業早已實現機械化、化學化,農民只占人口三成,所以一旦失去了化肥和燃料的國際市場,加上西方國家全面的經濟封鎖,中國又忙著自己的發展,顧不上這個脾氣倔犟的兄弟,再禍不單行,趕上1994年的大洪水,朝鮮一下子發生了災荒。於是,對朝鮮的妖魔化誣衊幾年之內便瀰漫了全球,特別是中國的大小漢奸們。簡直是彈冠相慶,幸災樂禍,以此證明順美者昌、逆美者亡,仿佛經濟困難全是因為社會主義不好和金正日是個昏君。但美國國務卿奧爾布賴特會見過金正日之後評價這位朝鮮的最高領導人是“非常果斷、務實,對國際形勢了如指掌”。真正的政治家和評論家都明白朝鮮過去的繁榮和今天的困難是怎么回事,但問題在於究竟要促使朝鮮向何處去。金正日目前的改革措施雖然使朝鮮走出了災荒,但顯然不是要全面學習中國。對於朝鮮核爆,中國外交部破天荒地使用了“悍然”一詞,立場已經十分明確。不過,假如在適當機會,某權力集團借朝鮮的核彈,滅了日本,然後中美出面調停,重建東亞新秩序,也不失為一種可能。

2006年第6期《粵海風》上劉重來的《盧作孚與“東方敦刻爾克大撤退”》寫得很詳實,比較客觀地高度評價了盧作孚抗戰時期組織長江大撤退的歷史功績。這也充分說明了國民黨政府的無能。

收到王家平師弟的力作《文化大革命時期詩歌研究》,簡單翻閱了一下,還沒有細讀。對於“文革”,必須這樣認真仔細地從文本出發,才能發現歷史的真相,才能避免從情緒出發的簡單褒貶,去偽存真,去粗取精,為今後的人類找出更好的道路。

2006年第9期香港《明報》月刊有一組關於毛澤東的文章。其中李澤厚的《集帝王、叛逆於一身的毛澤東》寫作態度比較平和。李澤厚的立場是右派,但是他能夠肯定毛澤東的歷史功績。他說“毛澤東思想是在長期革命軍事戰爭中發展形成的”,不像很多小人那樣認為毛澤東思想是心理變態的結果。李澤厚能夠區別毛澤東跟史達林的運動方式,指出毛澤東決不是抄襲史達林,史達林消滅敵人,而毛澤東要“改造思想”。但李澤厚認為毛澤東是“民粹空想”,有些簡單化了。李澤厚能夠從歷史脈絡出發,認為反右派不是什麼“陰謀”和“陷阱”,而是形勢發展的必然。看待“文革”,李澤厚也指出兩條路線的鬥爭,而不是什麼迫害知識分子論。李澤厚準確指出人民民眾“對十七年來黨的官僚統治的不滿”。所以才“砸爛黨委鬧革命”,這與當下民眾衝擊政府是相似的。李澤厚還非常客觀地承認毛澤東革命的勝利,“的確帶來了一個獨立、統一和社會平等的中國,產生了一個不受洋人欺侮、不再內戰頻仍、沒有巨大貧富懸殊和具有高度行政效率的政府”,中國的確“站起來了”。李澤厚在這裡表現出了一個大學者的見識和理性。他所批評的毛澤東的封建帝王意識也非常有道理,我也認為這是毛澤東內在的最大思想局限。毛澤東的正面遺產今天正在縮小甚至消失,而負面遺產還在延續。另一篇戚本禹的《毛澤東選集》編輯過程紀事,很有史料價值。

2006年第6期《學術界》上蔣玉珉的文章《再論毛澤東的合作制思想》強調合作制是對資本主義生產關係的積極揚棄,毛澤東的合作制思想是對馬列合作思想的“一脈相承”,而不是什麼民粹主義。事實上,列寧和毛澤東都跟民粹主義進行過堅決的鬥爭,在合作制的實踐過程中,積累了反左和反右的兩個方面的寶貴經驗。

2006年《天涯》“環球筆記”中發表汪暉接受《南風窗》採訪時談魯迅的言論。汪暉認為,魯迅是一個真正反現代性的現代性人物。這其實是我們大約十年前就認識到的。但汪暉談得比較深入,他說魯迅打破了左翼的總體性,激活了左翼內部的政治,他的懷疑背後是真誠,他徹底貫徹了平等,反對一切的壓迫,憎惡一切將不平等合法化的謊言。今天,這個謊言就是全球化的民族殺戮和偽自由主義的弱肉強食。

最近給人取名,一對兄弟叫景文沙、景文洪。一位老同學朋友的孩子叫李從耳。另一位老鄉的孩子叫趙才川。取個名字花的時間相當於寫一篇千字文了。

最後活剝一首古詩,準備迎接三九天的到來吧:昨夜酒香沁齒牙,隆冬日暖軟窗紗。重簾不捲無聊賴,閒看叭兒吠雪花。

台灣王溢嘉的《洗心禪》寫得不錯。禪宗是中國思想的精髓之一,當今之人大多被洋油蒙了心竅,都不會了。比如有人問:“達摩面壁九年,到底是為什麼?”永禪師答道:“因為睡不著。”明白這一句,東博書院的多少紛爭和問答,就都看明白了。然而問題就在於,這一句似乎無比艱難,當今之人讀上千遍,也還是不通,還是要去追尋“標準答案”,還是要宣判東對西錯,還是要得了真理,便去殺人。

2007年第1期《中文自學指導》上傅剛兄的《三蕭論》寫得密度比較大,舉重若輕。陳大康老師的《黛玉的家產之謎》證實了我多年前的猜測,賈府吞沒了林家的財產。黛玉的經濟頭腦不比別人差,只不過是不屑於做那些俗事而已。

《粵雅》創刊號上徐晉如與張更鑫的信中談七絕頗有見地。當今寫作舊體詩詞者日眾,但其優秀者亦不過以學為詩,既無真性情,更無好見地,所以弄些對仗典故尚可,一到七絕這種需要短兵肉搏的詩體,就捉襟見肘了。徐晉如曾經批判我對胡堅的支持,還撰文以李杜比喻北大清華,於世事略顯糊塗,但在舊體詩詞方面,造詣殊深,前程遠大也。

北大“中國與世界研究中心”孟凡貴的研究報告《萬流歸海見桑田》,客觀描述了上世紀50年代之後興起的直到70年代的全國治水和農田水利建設活動,論述了由此引發的農業生態革命及其對當今中國農業的影響。作者認為這場農業水利革命的巨大意義,不亞於大禹治水,同時也堪稱世界農業發展史上的典範。報告以事實說明了中國農業生態的改變,使中國農業發生了翻天覆地的質變,使中國能夠用世界8%的土地養活22%的人口,使中國二十年的功夫增長了五億人口。報告結尾說:“毛澤東作為華夏五千年農耕文明最後的巨人,他伸出碩長的手臂穿越漫長的時空和大禹、神農相握,五千年歷史仿佛凝為一瞬;作為中國工業文明的第一位巨人,他轉過身來,把另一隻手伸向未來,等待有出息的子孫。”

社科院余永定的研究報告《國際收支平衡與中國的匯率政策》指出,中國維持經常項目和資本項目的雙順差,這是一種不合理的國際收支結構,導致了中國國民福利的損失和對外部市場的過度依賴。在美元貶值下將導致中國儲備資產的巨大損失,中國必須及時調整戰略,保持經濟平穩增長。

匆匆讀完了田居儉的《李煌傳》,功力與才情兼備,確是一部出色的傳記,寫出了李後主的靈魂。書前有毛澤東手書的李煜《虞美人》。毛澤東書法詩詞俱佳自不必論,但他的這通手書,看去未免過於豪放滯灑,看不出詞中應有的悲傷悱側。一代開國雄主,再聰明智慧,也不可能深刻體悟亡國之君的隱痛吧。跟很多青少年朋友一樣,我也非常迷戀李慎的詞,我贊同高羅佩說的,李煜是世界上最偉大的愛情詩人之一,是中國最偉大的詞家之一。無論他政治上多么無能,後代讀者都深深地同情他的命運,仰慕他的才華,嘆惋他的愛情。政治雖然強悍,但永遠是斷代的,文學雖然軟弱,但卻萬古奔流。

晚上去赴一個12人的聚會,送出《正說魯迅》11本,得到贈書1本,毛主席教導我們說:“唉,又虧了。”

當時翻閱了這本《一個經濟殺手的自白》,感覺不錯。歸途在公車上瀏覽了一半,差點過站。回來後吃著松籽讀完。作者用珀斯是美國著名的經濟殺手,受美國安全局派遣,專門影響開發中國家的經濟戰略。美國派到全世界的這些經濟學高手,在當地培植網羅出賣民族利益的本國“精英”,偽造財政報告,操縱選舉,通過金錢和色情進行賄賂,用炒作、敲詐和謀殺控制當地的政治經濟文化領袖,從而達到美國稱霸全球的目的。他們如果失敗,則由中央情報局的“真正殺手”出馬;再失敗,則由美軍直接出馬。這就是“二戰”以後美國的總體戰略部署。該書出版後名列美國暢銷書排行榜首位,但美國主流媒體均保持了沉默。作者良心發現,辭職不乾後,曾有公司高薪聘請他當顧問,什麼也不要他做,只要他不寫書。書中以大量親身經歷描述了美國怎樣欺騙開發中國家走進經濟陷阱,最後被美國牢牢綁定,落入生不如死的狀態。比如將石油賣給美國的國家,所得到的l00美元有75美元又回到了美國公司,餘下的25美元中3/4要用來償還貸款,剩餘部分用於國防和政府開支,能夠用到醫療教育濟貧方面的只有2.5美元。這些國家的經濟成長只對1%的富人有好處,貧富差距越來越大。環境破壞殆盡,政治被操控,最後所有的人民都變成潛在的“恐怖分子”。香港《信報》主編林行止和社科院著名經濟學家楊斌的序言寫得也很好,此書通俗易懂,真實而又有情節,值得廣大愛國民眾一讀。

好了,日本偷襲珍珠港的時刻到了,睡睡吧。