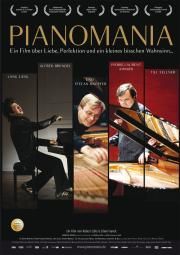

劇情

《我為琴狂》

《我為琴狂》《我為琴狂》劇情描述維也納首席調音師史蒂芬克努佛(StefanKnupfer)追求完美琴音、充滿挑戰與趣味的真實音樂人生。他是一位追求完美的「琴痴」,有著與生俱來的敏銳耳朵,和後天養成的極高品味,舉世知名的鋼琴大師,在演奏會前都不能沒有他,必須靠他找到漂亮琴音後,才願從容登場、作一場完美演出。而曾獲選美國「時代雜誌」(Time)世界年度百大影響人物、並多次在美國總統歐巴馬面前演奏的華人鋼琴家郎朗,即在《我為琴狂》有著極為吃重的「演出」,一幕他在演奏前對琴鍵的百般挑剔戲,即充分展現了音樂家、調音師與樂器的親密三角關係;而法國鋼琴家艾瑪德(PierreLaurentAimard)和鋼琴大師布蘭德爾(AlfredBrendel)更是情義相挺,也紛紛在片中現身證實這位維也納首席調音師的種種傳奇。

幕後

《我為琴狂》

《我為琴狂》全片在維也納拍攝的《我為琴狂》,也將演奏聖地維也納演奏廳的各個表演廳,如「演奏大廳」、「舒伯特廳」、「莫札特廳」等均收錄其中。其中「演奏大廳」又更是所有音樂家夢寐以求的演出殿堂,而他們的挑剔程度更絕對堪稱世界頂級。這部描述了音樂人熱情、完美與堅持的電影《我為琴狂》,將於12月3日在台上映,迎接台灣觀眾的掌聲與喝采。

僅以約40萬歐元(一千六百八十萬台幣)拍攝而成的《我為琴狂》,是近年奧地利影壇的一項奇蹟,該片自去年底開始在歐陸發燒,不但榮獲歐洲記錄電影獎特別榮譽獎,更接連奪下兩項德國重要影展的「觀眾票選最佳影片」獎。該片「男主角」之一的名華人鋼琴家郎朗,10月8日即將在國家音樂廳做他的鋼琴獨奏演出,而導演勞勃西畢斯(RobertCibis)則將於11月中應金馬國際影展之邀,首度來台介紹他這部「小兵立大功」的發燒片。勞勃西畢斯對此次訪台非常重視,不但上網看台灣訊息,日前更致電發行公司,頻頻打聽來台灣一定要做什麽事,對台灣之行充滿了期待。《我為琴狂》上月也剛在英國上映,並被英國BBC讚譽為「今夏最令人驚喜的熱浪」。

導演

勞勃西畢斯(RobertCibis)出身音樂世家,他的哥哥保羅西畢斯(PaulCibis)本身就是名鋼琴家。透過哥哥,勞勃得以接觸了鋼琴的世界。勞勃一直對於觀察專業的鋼琴家很有興趣,但直

《我為琴狂》

《我為琴狂》到當了導演,他才算真正了解鋼琴家對藝術付出的努力。他跟片中男主角史戴芬克努佛其實認識已久,全因他曾幫他哥哥保羅的鋼琴調過音;由於當時保羅對原本的調音師不滿意,因此史坦威鋼琴就派了史戴芬克努佛來,才為這部電影起了日後拍攝的緣由。

勞勃西畢斯現是知名的電影與紀錄片的導演兼製作人,他畢業於羅馬的電影學校,隨後進入法國最知名的電影學院LaFemis修習電影製作課程,畢業之初先進入電視台工作,後展開個人紀錄片拍攝生涯。2007年曾以電影《極其健康》DisgustinglyHealthy勇奪斯洛伐克獨立電影節(Ekotopfilm)首獎,之後則投入電影《我為琴狂》的籌備與攝製工作。

莉莉安法蘭克(LilianFranck)雖然跟音樂沒有直接的關聯,但一見到調音師史戴芬克努佛,卻馬上讓她打從心底發笑。就是這樣的偶然間,她起了個把史戴芬克努佛當主角拍攝的念頭。而之後她才了解,他對追求完美的獨到與堅持。

莉莉安法蘭克畢業於德國電影學院的紀錄片導演系,之後前往法國深造,畢業後為德法兩國電視台拍攝過多部紀錄片,並因此結識好友兼同事勞勃西畢斯(RobertCibis),展開長達十年的合作生涯。莉莉安法蘭克是最早提出拍攝電影《我為琴狂》構想的人,她相信有趣的人物背後,必定隱藏著有趣的故事,而果然史戴芬克努佛的幽默感,每每總令她捧腹不已。莉莉安法蘭克認為《我為琴狂》提供了一扇望向音樂世界的視窗,巧妙的是,即使對沒接觸過古典音樂的觀眾來說,它也一樣有趣。

演員

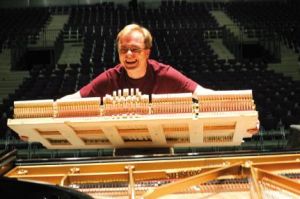

鋼琴達人史戴芬克努佛StefanKnupfer

有時候,史戴芬克努佛會被琴絃斷裂的噩夢嚇醒!這位在德國漢堡出生、15歲起就進入史坦威鋼琴當學徒的大男孩,目前是奧地利史坦威鋼琴的首席技師,專門負責替知名的鋼琴大師調音。

當郎朗、布蘭德爾以及艾馬爾這類的鋼琴大師要開演奏會,每個音色都得到達完美,或者更進一步說:必須要有自己的個性。不論個性爽朗或害羞、性格和善或難以親近,每位鋼琴家的要求都是:精準而明確!史戴芬克努佛得試圖在各種情況下滿足每個人,即便客戶都是世界樂壇的超級巨星,只見他依然不卑不亢、並維持著一貫的幽默。

史戴芬克努佛對樂器充滿熱愛,並對這份工作一直樂在其中。當為一架鋼琴調音,他會拿起榔頭,不辭辛勞地透過每根琴弦,尋找其中最完美的音色。「那些以儀器測量的人,靠的是眼睛,而不是耳朵」史戴芬克努佛偏好用耳朵來工作。在他調完音後,即使是一粒灰塵都不許被移動,因為「萬物都會影響音色」。電影《我為琴狂》跟著史戴芬克努佛的奇特工作,也揭露了藝術家們不為人知的另一面。

法國鋼琴家艾馬爾Pierre-LaurentAimard

《我為琴狂》主演

《我為琴狂》主演有「現代曲目王者」之稱的鋼琴大師艾馬爾(Pierre-LaurentAimard),能從琴鍵裡擠出其他鋼琴家無法想像的聲音。只有當音樂達到了「完美」的境界,艾馬爾才會感到滿意。但為了追求這份「完美」,除了多次重錄,有時甚至連樂團的鋼琴都得整組撤換,這樣的用心良苦只有一個目標:完美的樂曲。

艾馬爾12歲進入法國里昂的音樂學校就讀,後轉至德國科隆的音樂學院,受教於20世紀最有影響力的音樂大師─梅湘(OlivierMessiaen)的妻子門下,16歲即獲得巴黎音樂學院的大獎,同年並勇奪國際梅湘音樂獎,自此聲名大噪。

艾馬爾最為人知之處,在於他將現代音樂普及於大眾的同時,又能維持室內樂與獨奏家的個人特色,並且廣受好評。2009年起,艾馬爾獲聘英國艾爾德堡音樂節(AldeburghFestival)的藝術總監。

在電影《我為琴狂》裡,艾馬爾與史戴芬克努佛之間的合作,是貫穿全片的劇情主軸。兩人為錄製巴哈《賦格的藝術》專輯的努力,充滿了極濃厚的戲劇張力。

鋼琴大師布蘭德爾AlfredBrendel

布蘭德爾(AlfredBrendel)在2008年12月即完成他最後一場的公開演出。但即便近年鮮少公開露面,也無損於他做為當代最偉大鋼琴家的資格。不同於許多年輕的鋼琴家,布蘭德爾以忠實詮釋樂曲著稱,他認為藝術家該為作品服務,而非作品來服務音樂家。高水準的演出,對他來說,比個人名聲更來得重要。

與許多鋼琴家相反,布蘭德爾從沒想過要成為一名音樂家。他既非出身音樂世家,也沒有立志成為音樂神童的夢想。布蘭德爾於1931年出生於威森堡(現屬捷克),六歲開始接觸鋼琴,受教於瑞士知名鋼琴家艾德溫費雪(EdwinFischer)等諸多大師名下,靠著勤學逐步發展出個人風格。

布蘭德爾是第一位錄製貝多芬鋼琴協奏曲全集的鋼琴家,並且維持一貫對音樂的熱情直到退休。他同時也是少數錄完莫札特全部協奏曲的音樂家之一,生涯獲獎無數。1971年起布蘭德爾與妻子定居倫敦。

電影《我為琴狂》收錄了布蘭德爾2007年於奧地利葛拉芬格音樂節(GrafeneggMusicFestival)上,演奏海頓、莫札特與舒伯特等作品的精彩演出。

華裔音樂家郎朗LangLang

《我為琴狂》主演

《我為琴狂》主演「希望椅子夠堅固!」每當郎朗(LangLang)出現演奏台時,他總是要求最穩固的椅凳,因為這位華裔音樂家,向來以狂野又充滿情緒張力的演出聞名。

郎朗的魅力已足以與流行巨星比擬,數百萬人爭相目睹他的演奏,甚至連脫口秀主持人也力邀他上節目專訪,無遠弗屆的媒體關注,已超過了一名古典音樂家該有的待遇。據說在中國,「郎朗鏇風」令音樂躍升到前所未有的地位,將近有兩千萬人先後投入了鋼琴的訓練。

郎朗的音樂啟蒙,據說來自兩歲時在電視上看到卡通「湯姆與傑瑞」(TomandJerry),而其中主角傑瑞貓演奏的一曲李斯特「匈牙利狂想曲第二號」,則使他對鋼琴樂曲產生了濃烈興趣。

此後,郎朗的音樂生涯就如噴射機般起飛。他於三歲時接受了正規的鋼琴訓練,五歲即奪下瀋陽市的鋼琴演奏冠軍。九歲時,郎朗進入北京音樂學院就讀,兩年後更勇奪德國青少年鋼琴演奏比賽冠軍。他是第一位與柏林、維也納等全球一流樂團長期合作的中國鋼琴家,並被美國「時人雜誌」選為「20位將改變世界的年輕人」,被譽為這個時代最偉大的年輕音樂家。在電影《我為琴狂》中,即收錄了郎朗2006年於維也納音樂廳的演奏。

評價

撇開它是一部紀錄片不談,史蒂芬的故事其實也可以當成一則勵志寓言來看:職業的榮光無分貴賤,分出高下的關鍵就在於當事人是否全力投入而已。從他的故事看來,熱情與執著,加上一點要求完美的潔癖,幾乎就是每一個稱職的工作者共同的特症。

成功之道是一門知易行難的學問,從古到今,沒有一個成功之道是我們常人所不知道的,說起來也都很容易,不外乎百折不撓的毅力和執著,加上常人所無的熱情和想像力。我們都知道,但我們很少有人做得到,因為我們缺乏這種非常人所能及的堅持與耐力。而這些,史蒂芬都做到了,這就將他與其他鋼琴調音師的等級區分開來,因為它有一種常人所不及的特質,說起來很簡單,但我們總是做不到。

出身音樂世家的西畢斯,自小便熟知職業鋼琴家精益求精的堅持,在自己投入電影藝術後,對於這樣的熱情更能感同身受。名鋼琴家的哥哥對完美琴音的追求,使他與史坦威鋼琴駐維也納首席調音師的史蒂芬克努佛(StefanKnüpfer)結緣;不具音樂背景而紀錄片拍攝經驗豐富的法蘭克,初見史蒂芬即慧眼識英雄,判定他不但專業素養傲人,也必然是個能引發有趣故事的理想電影人物。這對夫妻檔導演合作拍攝的紀錄片《我為琴狂》,不但深入追蹤史蒂芬穿梭音樂廳、琴房、鋼琴廠之間,與鋼琴家和技師溝通協調的工作細節與流程,也適切呈現調音師務實又抱著理想性、於極大工作壓力下仍不失幽默感的性格;他不只是傑出而敬業的專業人士,更是引人入勝、凝聚戲劇張力的主角。片子帶幾分日本職場專業文學的趣味──除了幫助觀眾多識鳥獸草木之名,亦流露了濃厚的人情味。

史蒂芬服務對象大多為古典樂壇巨星,為了重要演出或錄音所要求的當然超乎音準──若他們說音色不夠純淨、要更圓潤、更寬廣、更細緻、更深邃,史蒂芬就得竭力達成目標。除了對照性穿插與布蘭德爾(AlfredBrendel)和郎朗的交集,描繪世代與風格各異的鋼琴家剪影,本片特別聚焦艾瑪德(Pierre-LaurentAimard)籌備錄製巴哈「賦格的藝術」,過程中揭露的創意、敏感與執念──針對不同曲目要求翼琴、大鍵琴、管風琴般的音色,於不同鋼琴間反反覆覆,由於室壓或其他因素影響而挑毛病,為史蒂芬帶來無盡的挑戰;他總是任勞任怨不斷調整、加墊絨布、自製反射板、重置敲擊錘等,直至經典錄音終於誕生。為了讓觀眾能分辨細微差異,本片音樂團隊煞費苦心,要不干擾音樂家又必須隨其意念與實驗性嘗試迅速移動錄音裝置,光是錄製管弦樂片段,便耗費超過90組分軌混聲,營造的環場音效,確實讓人身歷其境。剪接師MichelleBarbin搭配的數段音樂性影像,亦生動展露瞬間即逝的奔放情感,令人印象深刻。