劇情

《弗蘭肯斯坦的新娘》

《弗蘭肯斯坦的新娘》故事緊接《科學怪人》結尾火燒科學怪人場面,弗蘭肯斯坦和他製造的科學怪人都活了下來,科學怪人並沒有像博士想像的那樣殺死……弗蘭肯斯坦決定洗手不乾,但另一位瘋狂的科學家怪博士找到弗蘭肯斯坦要合作造個女人,並綁架他的妻子作為威脅。弗蘭肯斯坦只好答應。科學怪人逃生後,歷經險阻最終與怪博士相遇,三人在古堡中期待科學怪人的新娘誕生……

評價

《弗蘭肯斯坦的新娘》

《弗蘭肯斯坦的新娘》從芳齡十九的英國女子瑪麗·雪萊在1818年將生平第一部小說《弗蘭肯斯坦,或現代普羅米修斯》拋給世人,接近兩百年的時間裡西方世界誕生了難以計數的各種以弗蘭肯斯坦為主角或配角的作品,衍生出一個令人望而生畏的龐大的“弗蘭肯斯坦”家族,以至於1984年出版的《弗蘭肯斯坦目錄》厚達525頁,號稱囊括所有相關資料,包含小說、翻譯、節選、詩歌、散文、舞台劇、電影、續集、連環畫、卡通片、廣播劇、音樂劇、廣告、評論、歪批戲說、諷刺鬧劇、甚至芭蕾舞、木偶劇、輕喜劇的《弗蘭肯斯坦》2600多個條目,而那還不包括打那以後這二十多年的文獻、創作和毫不為人所知的地下作品。如今,《弗蘭肯斯坦》簡直就是各種主流的文學批評力量測試新型武器威力的試驗基地,已出版的研究專著不下300本。英國科幻作家布賴恩·歐迪斯在他1973年的科幻史巨著《億兆年的狂歡》中,把馬麗·雪萊的《弗蘭肯斯坦》稱作第一部現代意義上的科幻寫作,聲稱後世科幻都從這本書繼承了遺產。此說從者甚眾,而電影論家更把從《大都會》到《銀翼殺手》、《異型》、《終結者》等經典科幻電影均看作是對《弗蘭肯斯坦》母題的不停翻版演繹。以電影的方式直接或間接演繹《弗蘭肯斯坦》的版本,包括立體電影(就是要戴上一種特製眼鏡才能看的那種),算起來也有兩百多個,從1910年愛迪生公司製作的默片版開始,到2004年還有好萊塢全明星版本的《弗蘭肯斯坦》問世,可見西方的著迷程度。

幕後

背景資料

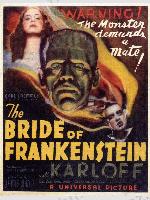

如今作為西方文化傳統的有機部分,《弗蘭肯斯坦》故事已演變成寓言傳奇,以至任何一個中小學生都能對弗蘭肯斯坦故事的起源說個頭頭是道,雖然他們知道的只限於這個起源的少兒版。不過真正使弗蘭肯斯坦故事深入人心(及其黑暗深處)、把弗蘭肯斯坦的形象固定下來、並在大眾文化之神鬼殿堂中遊走徘徊、占一席之地的,是環球影業公司在1931年和1935年出品的這兩部弗蘭肯斯坦電影。

電影《弗蘭肯斯坦》(1931)講述天才醫學家亨利·弗蘭肯斯坦用各種屍體器官拼湊出一個人體,並引來雷電之大能賦予了它生命,然而這個被創生出來的“人”是個怪物,經害人無數,終被憤怒民眾燒死在大風車的磨房中。《弗蘭肯斯坦的新娘》(1935)是前片的續集,開始於馬麗·雪萊對詩人拜倫和丈夫普西·雪萊講述故事來龍去脈,說其實怪物並沒有被燒死,它跳進了磨房下面的水井中,後來它重現山野村鎮危害良民,被形跡怪異的普里托里斯博士收留,該人知道怪物正是弗蘭肯斯坦所造,於是藉助它的力量劫持了弗蘭肯斯坦的未婚妻,脅迫他為雄性怪物造出一個雌性的伴侶。雷電交加的夜晚“她”被創生出來,卻拒絕了怪物的示愛,終使怪物獸性大發,炸毀實驗室,一眾人鬼同歸於盡。

1931年的這部電影並非改編自瑪麗·雪萊原著,而是來自1920年代倫敦上演的一個戲劇改編版本,小說的思辨色彩和一層套一層的敘述結構在戲劇中已經被拋棄了,作為電影這一商業性極強的媒體,簡化敘述和迎合大眾化平民口味更是在所難免。這個版本的時代特色,是它結合了當時的“最新科學”之一的“優生學”理論,安插了一段怪物的大腦是從實驗室偷來的罪犯大腦的情節,並用來簡單解釋怪物的暴虐乃天生之惡,也順便把怪物描寫成只會嗚嗚亂叫、完全無法表達自我的黑金剛式的龐然怪物,雖較合乎關於造人技術局限性的合理想像,少了那個被彌爾頓的亞當和歌德的少年維特所感動的怪物在北極冰川中孑孓穿行的絕望圖景,和原著中那種瀰漫天地的寒冷肅殺。還有一處相當關鍵的改動,是把原著中怪物救助落水小孩的情節,反改成了將小孩沉水淹死,這樣一來,電影基本簡化成一個罪犯在非正常大腦引導下的犯罪和伏法的過程,把原小說提出的關於科學的倫理與責任問題,以及人性和獸性的沉重思考幾乎一筆勾銷,不啻是對原小說的一種質的反動,思想上跟那個年代漸漸崛起的納粹有關人種優劣的“科學理論”大概不無關連吧。那段小女孩溺水的情節,倒可以看出小說中對怪物“人之初性本善”的描寫:他看見小女孩在河邊扔花兒,覺得很好玩,就跟她一起扔,直到扔完了花兒,他把小女孩當花兒一樣扔進水裡。他看見小女孩溺水之後顯示出大驚恐,而他的驚恐無助,被村民理解成了魔鬼的恐嚇。這還不打緊,不知道為什麼,電影發行之後審查官把扔花兒的片斷完全剪輯掉了,人們最後看到的是,怪物的髒手伸向小女孩……下一個鏡頭,小女孩的父親抱著她的屍體走在弗蘭肯斯坦婚禮之前的狂歡人群中,強姦的暗示顯而易見,怪物的偶然罪行具有了兇殺的性質。多少年後,電影恢復這段扔花兒的描寫,算是為怪物恢復一點本來無辜的名聲吧。

製作公司

鑒於第一部《弗》片的成功,1935年環球公司再次請來詹姆斯·威爾。《弗蘭肯斯坦的新娘》雖然不象有人讚譽的那樣“幾乎毫無瑕疵”,但確實比第一部出色很多。它對於原著也有相當大的改動。小說中怪物歷經人間孤苦,又見識了家庭的溫馨甜蜜,於是找到自己的造物主要求一個配偶,答應一旦有了伴侶就遠走美國,不再危害歐洲,但弗蘭肯斯坦打造女人的工作只進行到一半,想到怪物即將跟造出的女人在美洲大陸繁衍一個邪惡種族,突然感到相當噁心,於是毀掉了即將成“人”的“新娘”,激怒怪物報復,殺死了弗蘭肯斯坦的未婚妻;而電影則讓弗蘭肯斯坦最後造出了怪物的新娘,並讓怪物新娘來毀滅一切。另外,電影加入了若干新的角色,一個是弗蘭肯斯坦的大學老師普里托里斯博士,該人既是哲學家又是科學家,因思想詭異被踢出學界,一直悄悄進行造人試驗;另一個角色,是離群索居的音樂家,他的音樂感動了怪物,而他因為是盲人,看不到怪物的醜惡外貌,於是象上天恩賜的一對朋友那樣快樂相處,教他吃飯說話、喝酒抽菸、辨識事物、命名善惡。這兩處大改動,可說在原著模稜兩可、撲朔迷離但豐富而開放的寓意空間中加入了兩團令人興奮的提色亮塊,使得批評家們追看《新娘》,不停闡釋。

馬麗·雪萊的小說緣起

1816年在瑞士日內瓦湖邊她與拜倫、拜倫的醫生、以及後來成為她丈夫的詩人雪萊之間的一次恐怖故事比賽,但是小說的靈感和思想內涵卻折射出作者深厚的文學素養、廣博的哲學和科學知識,更反映出英國工業革命之後的社會矛盾以及法國大革命帶來的動盪和焦慮。寫作小說時馬麗十八歲,還不姓“雪萊”。雖然成長於一個知識精英家庭,有一個發表了激進政治檄文的父親,和寫作了有史第一份女權宣言的母親,但是我們還是很難想像以她十八歲的經歷,如何能想像出那么駭人聽聞而深邃詭異的篇章?正統的文學史從來都把她的光芒按奈在大詩人雪萊的陰影中,殊不知早夭的浪漫詩人留給我們的光輝形象本身,沒準也是馬麗一人用自己的纖纖玉手精心包裝打造的另一件作品?

到1977年,愛倫·摩爾發表她的著名研究《女性歌特式》,結合馬麗·雪萊的日記、書信、散文、評論,個人家史特別是她自己一出生即導致母親死亡的幼年創傷、十六歲跟雪萊私奔後的幾年間不停懷孕、流產、幾個嬰兒的死亡、以及雪萊前妻的自殺等等事實,提出《弗蘭肯斯坦》是一部極其私秘的、個人傳記色彩極濃的“生育神話”。此一說戲劇性地改變了世人對馬麗·雪萊的認知,《弗蘭肯斯坦》從街角的老片電影院突然進入了大學的課程表,這才使得後來的批評家可以輕易讀出那些個“黑暗骯髒的實驗室”描述,其實是關於產房的隱喻,而弗蘭肯斯坦憎恨自己製造出的兒子形貌醜陋所以拋棄了他,其實是馬麗·雪萊在訴說典型的產後憂鬱症,而整部小說反映的是作者作為女人對於母性和人性的複雜感受。愛倫·摩爾論文之後三十年間,其讀解不停被補充、修正、質問、超越,有人把小說讀成馬麗·雪萊對於彌爾頓《失樂園》的亞當故事“女兒版的重新書寫”,一篇題為《我的魔鬼/我的自我》的論文則抓住整部小說中的女性角色全部死去的線索,論證《弗蘭肯斯坦》反映出整個十九世紀女性寫作在男權話語壓力下的困境和喬裝改扮的絕望衝殺,提出遊走的怪物正是馬麗自己的替身……

由於馬麗·雪萊多次稱自己的第一部作品為“我醜陋的子嗣”,小說前言中也敘及當時聽了雪萊、拜倫關於醫學和電學實驗的談話後如何在噩夢中孕育了自己的故事,她的日記中關於噩夢的記載、關於自己死去的嬰兒復活的夢境、加上小說中若干經典的夢境段落,以及一般人對於怪物既感噁心又無限著迷的態度,使得《弗蘭肯斯坦》成為精神分析研究的絕好素材,弗洛伊德、榮格、拉康的學說全部都找到極佳的用武之地。他們說,與其說怪物弗蘭肯斯坦是科學家弗蘭肯斯坦的兒子(他賦予了它生命),倒不如說它是他的影子、他的黑暗面,是他不敢面對的自我,也就是他的潛意識,他在瘋癲狀況下與它分離,它開始顯形出來,他卻不堪其骯髒醜陋的外形,自己嚇個半死、逃之夭夭。這么多年來,那個怪物始終沒有被命名,人們直接以“弗蘭肯斯坦”稱呼它/他,原來他們倆本來就是一體的,怪不得人們把“科學家”和“科學怪物”劃上等號,甚至提到“弗蘭肯斯坦”時人們想的不是那個英俊正派的貴族科學家,而是那個頭頂扁平如磚、頸椎動脈上斜插一枚生鏽螺釘的骯髒怪物。

電影解析

回到1935年的《弗蘭肯斯坦新娘》。如果說1931年的電影片名《弗蘭肯斯坦》所包含的“科學家 = 科學怪物”的疊影反映了傳統上對於科學的不信任態度,那么這種歧義傳遞到《弗蘭肯斯坦的新娘》就別有意味了,因為這部電影裡面有兩個新娘,一個是科學家弗蘭肯斯坦不斷拒絕見面卻不得不見的新娘,一個是怪物弗蘭肯斯坦渴望得到卻最終得不到的新娘,兩個弗蘭肯斯坦的新娘……當我們屏住呼吸等待一個美女、淑女、魔女或者妖女閃亮登場之時,普里托里斯博士意味深長的高聲宣告“弗蘭肯斯坦的新娘誕生了!”,卻把我們的期待弄得有點變了味道——等一下,博士!你是說,那個新造出來的女人,是我們那個科學家的新娘嗎?是弗蘭肯斯坦博士新婚前夜不肯與自己的女人甜蜜廝守,卻躲在黑暗幽深的古堡里另造一個新娘來讓自己激動嗎?他為什麼一遍遍拒絕自己的新娘?他為什麼不能先把婚結了再去造人? ……

小說中,弗蘭肯斯坦博士擔心過萬一造出來的女人不喜歡自己這個魔鬼,或者自己這個魔鬼不喜歡自己造出來的這個女人,那該如何是好;聯繫到前面說的魔鬼是弗蘭肯斯坦本人的化身,那么新娘會不會就是他未婚妻的疊影呢?這么一想,我們會突然明白這一部弗蘭肯斯坦故事,演繹的是作為男人的弗蘭肯斯坦對於婚姻的恐懼、逃避、以及偽裝之後的死亡願望。小說原著倒是很支持這樣的讀解,因為那裡面確實出現過這樣的夢境:怪物出來後,弗蘭肯斯坦感到很噁心,跑開去休息一下就作了一個噩夢,夢見自己見到了未婚妻伊莉莎白,他緊緊抱著她,低頭一看卻是個殭屍…… 《夢的解析》說:這明明是科學博士對愛人和婚姻的潛意識詛咒。

關於為什麼會有男人恐懼婚姻,有說法叫做“子宮嫉妒”,說是男人妄想繞過女人而體會單獨創造生命和接受子嗣感恩的快樂;對於1935年的電影《弗蘭肯斯坦新娘》,人們卻意外在導演詹姆斯·威爾的同性戀身份上找到答案,並且用那個被視為“怪異”的普里托里斯博士的髮型、著裝、步態、說話的腔調、以及畫面的構圖特點來支持關於弗蘭肯斯坦博士性傾向的猜測(比如只要有普里托里斯博士在場,未婚妻伊莉莎白小姐必定被排除畫面之外,等等);而盲人隱士對於怪物出現身邊顯示出的感謝上蒼的熱烈,也似乎過於超出一般意義上的人道情誼……

對於故事的種種同性戀解讀當然遠不止這么簡單,我們點到即止;在這個關於弗蘭肯斯坦的“新娘”的電影裡,雖然她只有最後那幾分鐘的出鏡機會,卻占據了我們的全部想像空間,當她瞪著迷惑的濃眉大眼、半痙攣半機械地、一愣一愣一抽一抽地舉手、投足、轉頭、邁步,然後突然嬌兒扶起綿無力地墜過兩個男人的懷裡去時,她還沒有意識到自己的出生是為了一樁魔鬼婚姻、拒絕這婚姻就只有接受死亡。出生、結婚、死亡…… 這是為女人鋪好的道路;而“她”,豈是個一般人家的凡俗新娘?身穿1935年的最新時裝,一溜寬邊的彩妝卻在她2035年的前衛髮型上呼叫,在表現主義的濃重陰影中,她突然發出一段不人不鬼、不男不女的沙啞尖叫引爆了魔鬼的毀滅。你有沒有想起祝英台的抗婚姿態?看看,新郎逃婚,新娘抗婚…… 片末,我們看見弗蘭肯斯坦博士擁著未婚妻倉皇逃出來,論家拍拍手說,啊哈,那是在撫慰二戰前夜美國中產階級的家庭觀念:大家沒事了,你們先回去睡覺吧。

電影寓意

我們現在有必要回到故事的表層寓意,即科學實踐如果沒有社會責任心來指導,任由人類的野心和貪慾擺布,後果將會不堪。經過上面的一番亂談,這個論斷就可以這樣來表述,科學實踐如果堅持以冒險、征服的所謂“進步”來顯示男權中心的榮耀,人類必將滅亡。還有必要提到電影的結構好象不太對勁,片初的馬麗講完故事怎么不見回來收尾,雪萊、拜倫哪裡去了,卻原來,千呼萬喚閃亮登場的弗蘭肯斯坦新娘,正是片初的馬麗·雪萊,這是什麼意思呢、這是什麼意思呢……

兩百年間,每當時代顯出危機的徵兆,人們都會抬出弗蘭肯斯坦,肢解一番後拼裝縫出新的肉身,以時代的電閃雷鳴重新激活他的幽靈並讓他再次遊走人間等待行兇、等待時代的憤怒爆發將自己重新淹沒……鑒於無數的新版本和帶來的無限豐富可闡釋性,批評家保羅·歐弗林指出,根本不存在一個單一的“弗蘭肯斯坦”,而是一大群“弗蘭肯斯坦們”。除了原教旨主義的文學史家外,堅持忠於小說原意已經沒有任何意義,何況小說的原意本來就象是越抓越滑溜的泥鰍一樣無從把握呢?大概這就是不停改編和闡釋弗蘭肯斯坦的迷人之處。如今,每當有人以顫慄的嗓音收緊喉嚨高喊“It’s alive! It’s alive!”,哪怕人家說的是地上一隻蚯蚓,聽見的人都會腦中閃過弗蘭肯斯坦的蒙太奇。或許多少年後,當浪漫主義詩人雪萊和拜倫的激情詩篇只有仿真人在誦讀,弗蘭肯斯坦的幽靈依然還會在那些無人知曉的黑暗街頭徘徊,所以1984年當我們毫無徵兆地聽到未來世界反彈過來的一句毫無表情的“I’ll be back!”我們就顫慄著意識到:It’s alive;It’s still alive。這就是《弗蘭肯斯坦》的遺產。