內容介紹

《夢斷關河》是著名歷史小說家、第三屆茅盾文學獎獲得者凌力的又一部長篇歷史小說力作。小說以鴉片戰爭為歷史大背景,以刻畫崑曲藝人的命運為中心,譜寫了一部歷史上平民百姓在民族危難中義薄雲天的抗爭史,展示了一代名優與時代風雨縱模交織的愛情傳奇故事。這是一部以嶄新視角展現第一次鴉片戰爭的長篇歷史小說,是記述這段可歌可泣的民族抗爭史的動人史詩。“柳搖金”,乃崑曲曲牌,也是小說主人公崑曲名旦柳天壽的藝名。天壽自幼身心俱受摧殘,想當男人而不得,想做女人亦不行。她潔身自好,卻不得不以男色向富豪獻身;她渴望愛情,卻被一心想多子多孫的大師兄捨棄。她本不愛二師兄,二師兄卻對她肝膽相照;她愛上了反戰的英軍軍醫亨利,卻又寧肯一舍,去為戰亂中慘死的全家報仇……小說緊緊圍繞人物命運展開,使我們看到了鴉片戰爭鮮為人知的慘烈,看到了香港割讓的全過程,也看到了反戰的英國人對中國人民的同情及對這場戰爭的厭惡,可引發今人對這段民族抗爭史進行更深刻的思考。

作者介紹

凌力

凌力凌力,本名曾黎力,漢族,1942年2月出生於延安,籍貫江西,1965年畢業於西安軍事電信工程學院。研究員職稱。從事飛彈工程技術工作十二年後,於1978年調入中國人民大學清史研究所,開始歷史研究和文學創作至今。現任北京作協副主席,中國作協第6屆全委。主要獲獎作品:長篇歷史小說《少年天子》獲第3屆茅盾文學獎;《暮鼓晨鐘——少年康熙》獲1995年國家圖書獎提名獎、北京市慶祝國慶45周年徵文佳作獎;《夢斷關河》獲第二屆北京市文學藝術獎;首屆老舍文學獎和姚雪垠長篇歷史小說獎。其它作品《星星草》《傾城傾國》等。

文學評論

歷史小說,似乎歷來是帝王后妃、文臣武將、英烈名士之傳奇。孰能料,女作家凌力把莫須有的細民,“下九流”的梨園子弟,推上了歷史大舞台,再現了慘烈悲壯的第一次鴉片戰爭,編織出一部洋洋60餘萬言的《夢斷關河》,由北京十月文藝出版社隆重出版。書中還配發了彌足珍貴的圖畫,那是一個半世紀前一位洋教士眼中的古老中國。也許,讀者會有興致先稍加涉獵,故刊登下面的一組圖和文。

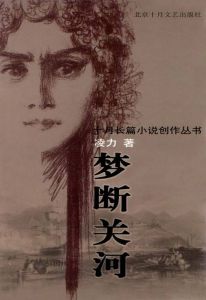

迎接香港回歸之際,就聽說凌力要寫一部關於鴉片戰爭的歷史小說。她一向“慢工出細活”,兩三年才接到她寄我的沉甸甸的新書。打開郵包首先看到的是一個抒情和感嘆的書名《夢斷關河》,就覺得很別致。封面上還有一個俏麗的花旦頭像,更感到新奇,這花旦是誰?她與鴉片戰爭又有什麼關係呢?帶著好奇的心理打開了書

本,很快我就被小說全新的曲折浪漫的情節迷住了。它不像有些創作那樣熱衷於歷史的輝煌和宏大敘事,並不是要為歷史人物樹碑立傳,也沒有重複大家耳熟能詳的虎門銷煙、林則徐功績和三元里抗英等英雄故事,而是用感性的語言,向我們描述了風情萬種而又生理殘缺的崑曲名旦柳天壽多舛的命運,以及他們師兄弟之間的愛情錯位、從藝艱辛和情天恨海,虛擬了他們與一些歷史人物、歷史事件的關係,熨帖地融入了當年的廣州之役、定海抗戰、鎮江慘劇和城下之盟等以前很少正面描寫過的戰火烽煙,在大半箇中國的背景上展現了亂離中簸蕩的人生百態,而成為一部真正意義上的歷史小說。

歷史小說首先是“小說”而不是“歷史”。歷史不能虛構,而小說卻不能沒有虛構。《夢斷關河》不是隨便“戲說”歷史,也不同於主要人物和情節要有史可稽的通常歷史小說的寫法。它別出心裁,營造了一個獨特的藝術空間,用虛實兩條線索交織的手法結構情節。作為主體的是虛構的崑曲世家的故事,寫得千般風情萬般韻味,給人以極大的藝術享受。這藝術空間在手法上雖然是虛構的,但在生活氛圍、人文景觀和歷史情緒等方面卻更符合歷史的真實,這些看來不是歷史,卻又全是屬於這段歷史。小說中穿插的另一條真實的線索,如一些歷史人物言行和幾次重要戰役的經過,寫得更是準確詳盡,真實有據。小說巧妙地處理了虛與實的關係,虛即是實、虛中有實、虛實結合共同推動了情節的發展,成功地開拓了一條歷史小說創作的新路,使我們能從歷史的縱深處看清鴉片戰爭的真相和波詭雲譎的時代面貌,是一部有些方面超過凌力已獲茅盾文學獎的《少年天子》的又一傑作。

《夢斷關河》以普通人的視角展現鴉片戰爭,不僅是創作視角和聚焦謀略的改變,而是歷史觀念和創作思想的新追求。普通人是社會生活的主體,世俗的生活普遍而永恆,只有深入到社會生活的深處,才能反映歷史的本真。小說把普通人的生活、把人生親情的東西拉近歷史,使英雄傳奇世俗化,使血與火的硬題材軟化、感情化,從而使重大題材的宏大敘事身輕若燕、親切感人、令人耳目一新;同時讓小說人物與歷史人物哀樂與共,更便於抒發思古之幽情,使心有所容,情有所寄,並加強某種臨場境界體認的藝術效果,加大了歷史的感染力度。小說寫定海抗戰六晝夜,總兵葛雲飛壯烈犧牲仍屹立不倒,他的小妾英蘭和天壽等在硝煙未散的月夜尋屍,就寫得極為悲壯酷烈,使人聯想起魯迅介紹的德國女版畫家珂勒惠支的《農民戰爭》:母親在屍橫遍野的黑夜躬背彎腰,風燈照出她多皺的老手在翻認兒子的屍體。小說與版畫異曲同工,都不是故事性的而是生命性的敘事,是與戰爭有過真正生命體驗的碰撞,是生命對戰爭的記憶、悲憤和呼號,這種主體內在的生命體驗,直逼人物生命的本質,歷史在人物心中,超過一切旁觀冷靜的描寫和評價。這也正顯示了這種創作新路的藝術力量。

鴉片戰爭已經過去一個半世紀了,歲月的浩渺不應是人們逐漸淡忘這段歷史的理由,相反經過歷史的沉澱,卻給我們提供了進行更深刻思考的契機。《夢斷關河》不僅在創作上為我們提供了歷史小說還可以這樣來寫的成功範本,而且在思想內容上也給我們許多新的現代啟示。例如對琦善悲劇命運的剖析,對朝廷官吏愚昧殘暴的揭露,都比以前的認識更為深刻。尤其是書中反戰的英軍軍醫亨利形象的塑造,更反映了英國人民對不義戰爭的態度,也體現了一種寬闊的歷史胸懷。這些都帶有學者型作家對歷史的研究與發現,給我們許多思想的啟迪,並增加了這部小說的歷史感和厚重感,提高了小說的思想價值和藝術品位。