作品原文

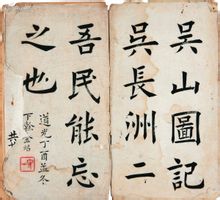

《吳山圖》記

《吳山圖》記吳、長洲二縣,在郡治所,分境而治;而郡西諸山,皆在吳縣。

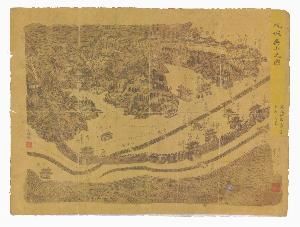

其最高者:穹窿、陽山、鄧尉、西脊、銅井,而靈岩,吳之故宮在焉。尚有西子之遺蹟;若虎丘、劍池及天平、尚方、支硎,皆勝地也;而太湖汪洋三萬六千頃,七十二峰沉浸其間,則海內之奇觀矣。余同年友魏君用晦為吳縣,未及三年,以高第召入為給事中。君之為縣有惠愛,百姓扳留之不能得,而君亦不忍於其民;由是好事者繪《吳山圖》以為贈。

夫令之於民誠重矣。令誠賢也,其地之山川草木,亦被其澤而有榮也;令誠不賢也,其地之山川草木,亦被其殃而有辱也。君於吳之山川,蓋增重矣。異時吾民將擇勝於岩巒之間,尸祝於浮屠老子之宮也,固宜。而君則亦既去矣,何復惓惓於此山哉。

昔蘇子瞻稱韓魏公去黃州四十餘年,而思之不忘,至以為《思黃州》詩;子瞻為黃人刻之於石。然後知賢者於其所至,不獨使其人之不忍忘而已,亦不能自忘於其人也。君今去縣已三年矣。一日,與余同在內庭,出示此圖,展玩太息,因命余記之。噫!君之於吾吳有情如此,如之何而使吾民能忘之也!

注釋

〔1〕吳:吳縣,今已撤銷併入江蘇蘇州市,為吳中區。長洲:明代縣名,後併入吳縣。明朝二縣均屬蘇州府管轄。〔2〕郡治所:州府官署所在地,此處是指蘇州府治。吳縣和長洲縣的衙門也設在蘇州城內。〔3〕治:治理。〔4〕穹窿:山名,在今蘇州市西南。陽山:在今蘇州市的西北。鄧尉:山名,在今蘇州市西南,因東漢時鄧禹曾隱居此山而得名,山上多梅花。西脊:又稱西磧山,在鄧尉山西。銅井:又稱銅坑山,亦在今蘇州市西南,以產銅而得名。〔5〕靈岩:山名,在今蘇州市木瀆鎮,又名石鼓山、研石山、象山、石城山。〔6〕吳之故宮:春秋時吳國君主夫差曾在靈岩為西施建館娃宮。據傳今靈岩山寺一帶即是館娃宮的遺址。〔7〕尚:還。西子:即西施,春秋時越國的美女,越國君主勾踐將西施獻給吳王夫差,西施備受吳王寵愛。相傳吳王曾在靈岩山上為西施建有琴台、梳妝檯等。〔8〕若:像。虎丘:山名,一名海涌山。在江蘇蘇州市西北閶門外。相傳春秋時吳王闔閭葬於此,三日有虎踞於上,故名。唐王朝避其先世李虎諱,改稱武丘。後復舊名。泉石幽勝,上有塔,登眺則全城在目,為蘇州名勝。劍池:池名。在今江蘇蘇州市虎丘山。相傳秦始皇東巡時在這裡找尋過吳王闔廬的寶劍;一說闔廬葬在這裡,曾用魚陽扁諸等寶劍各三千殉葬,故名。天平:山名,在靈岩山北,因山頂方平,故名天平山。尚方:山名,又稱上方山、楞枷山,在原吳縣西南。支硎(xíng形):山名,在原吳縣西南,相傳晉代名僧支遁曾隱於此山。〔9〕太湖:在今江蘇省南部,面積二千四百多平方公里,是我國第三大淡水湖。舊說有三萬六千公頃。〔10〕七十二峰:太湖中有大小島嶼四十八個,加上沿湖的山峰和半島,號稱七十二峰。尤以洞庭東山、西山、馬跡山、三山、黿頭渚最為有名。沉浸:浸入水中。〔11〕海內:古人以為我國疆土四面環海,故稱國境以內為海內。猶言天下。《戰國策·秦策一》云:“今欲並天下,凌萬乘,詘敵國,制海內,子元元,臣諸侯,非兵不可。”〔12〕同年:封建時代同一年中舉或同一年登進士第的互相稱同年。為吳縣:出任吳縣縣令。〔13〕高第:在吏部舉行的考核中列為上等者稱高第。給事中:官名。秦漢為列侯、將軍、謁者等的加官。常在皇帝左右侍從,備顧問應對等事。因執事在殿中,故名。魏或加官,或為正官。晉以後為正官。隋開皇六年(586),於吏部置給事郎。唐屬門下省。元以後廢門下省,而留給事中。明給事中分吏、戶、禮、兵、刑、工六科,掌侍從規諫,稽察六部之弊誤,有駁正制敕之違失、章奏封還一權。魏用晦所任為刑科給事中,《明史·職官三》言其職責為:“刑科,每歲二月下旬,上前一年南北罪囚之數,歲終奏上一歲蔽獄之數,閱十日一上實在罪囚之數,皆憑法司移報而奏御焉。”〔14〕惠愛:對老百姓施惠和愛護。〔15〕扳留:挽留。又作“攀留”,即攀緣車駕挽留,表示對離任者功績的肯定和對離去的眷念。〔16〕由是:因此。好事者:喜歡多事的人。此處為褒義。以為贈:即作為贈送的禮品。〔17〕令之於民:縣令對於老百姓來說。〔18〕被:通“披”,受。澤:恩惠。榮:興旺。〔19〕擇勝:選擇形勝之處。〔20〕尸祝:屍,代表鬼神受享祭的人;祝,傳告鬼神言辭的人。《莊子·逍遙遊》:“庖人雖不治庖,尸祝不越樽俎而代之吳。”注曰:“庖人尸祝,各安其所。”尸祝在此處的意思是:將來把他當作祖先、神靈一樣祭祀。浮圖:梵語音譯,此處指佛教寺院。老子之宮:即道觀。老子是道教供奉的始祖。〔21〕既去:已經離開。〔22〕(quán全):懇切、難以捨棄的樣子。〔23〕蘇子瞻:即蘇軾(1036—1101),字子瞻,號東坡,宋眉州眉山(今四川眉山縣)人。宋仁宗嘉二年(1057)進士。宋神宗熙寧年間任杭州通判,歷知密州、徐州、湖州。御史劾以作詩訕謗朝廷,貶謫黃州團練副使。宋哲宗元間,累遷翰林學士,出知杭州、潁州,再貶惠州、瓊州,赦還卒於常州,諡文忠。是宋代著名的思想家、文學家,有《蘇東坡集》、《東坡樂府》。《宋史》有傳。韓魏公:即韓琦(1008—1075),字稚圭,宋相州安陽(今河南安陽市)人。天聖五年(1027)進士。仁宗時,西北邊事起,韓琦任陝西經略招討使,與范仲淹率兵拒戰。韓、范久在兵間,名重當時,為宋廷所倚重,時人稱為“韓范”。西夏和成,入為樞密副使,嘉中官同中書門下平章事。英宗立,封魏國公。琦為相十年,臨大事,決大議,雖處危疑之際,知無不為。卒謚忠獻。《宋史》有傳。去黃州四十餘年而思之不忘:韓琦曾與其兄在黃州居過,黃州人以此為榮。蘇軾作有《書韓魏公黃州詩後》一文:“魏公去黃州四十餘年,而思之不忘,至以為詩。”此處用韓琦之思念黃州之事言魏用晦思念吳縣。〔24〕子瞻為黃人刻之於石:宋神宗元豐三年(1080),蘇軾因“烏台詩案”被貶為黃州團練副使,元豐七年(1094)十月二十六日,蘇軾作《書韓魏公黃州詩後》云:“而軾亦公(即韓琦)之門人,謫居於黃五年,治東坡,築雪堂,蓋將老焉,則亦黃人也。於是相與摹公之詩而刻之石,以為黃人無窮之思。”黃人,即黃州人。〔25〕內庭:即內廷,宮廷之內。隆慶四年(1570),歸有光任南京太侍寺丞,留京執掌內閣制敕房,纂修《世宗實錄》,因此有機會在內廷與時任給事中的魏用晦見面。〔26〕太息:出聲長嘆。

作品鑑賞

《吳山圖》是作者的朋友魏用晦離任吳縣縣令時,當地百姓送給他的一幅山水畫。《吳山圖記》即以這幅畫為線索,先寥寥數筆概寫吳縣的風物名勝和湖光山色,然後自然而然地寫出魏用晦在擔任縣令時與當地百姓結下的難以忘懷的深厚感情,並以北宋蘇軾和韓琦的故事,揭示出“然後知賢者於其所至,不獨使其人之不忍忘,而己亦不能自忘於其人也”,以此來稱頌魏用晦對吳縣的繾綣深情。作者不刻意雕飾文字而寫得清新淡雅,著眼吳縣山水畫而寓意于山水畫外,構思頗為新巧。

文章首先介紹了吳縣諸多的崇山峻岭、吳王故宮、西子遺蹟、名勝風景以及沉浸著七十二座山峰的廣闊太湖,給讀者展示了一派“海內之奇觀”的吳縣秀麗風光。作者在這裡並非為寫景而寫景,而是為下文中頌揚“君於吳之山川,蓋增重矣”作好鋪墊。接下來記敘了魏用晦做了不到三年的吳縣縣令,因考績優等,被召入朝做給事中,吳縣百姓念其恩德想挽留他沒有成功,便贈《吳山圖》以作為紀念。作者在這兒記敘的是臨別贈圖而不是贈送其他貴重物品,這既表明了吳縣百姓對其思德惠政的感謝,也表明了魏用晦為官清廉的品德。

第二段,歸有光以極為感慨的口氣,論述了縣令對於百姓的重要。“令誠賢也,其地之山川草木,亦被其澤而有榮也;令誠不賢也,其地之山川草木,亦被其殃而有辱也。”縣令如果賢明,那地方的山川草木也叨他的恩澤而享有榮耀;縣令如果不賢明,那地方的山川草木也遭到他的禍殃而蒙受恥辱。這些議論是為了直接引出下一句“君於吳之山川,蓋增重矣”。魏君之於吳縣的山川,實在是為山河增添了光彩。這一句與文章開頭寫吳縣秀麗山川、名勝古蹟的文字相互照應,使議論和寫景有機地配合在一起,將魏用晦治理吳縣的功績形象地表現出來。最後以“而君則亦既去矣,何復惓惓於此山哉?”結束此段,不僅寫出了魏用晦對吳民的懷念之情,也起到了承上起下的作用。

末一段,歸有光以蘇軾稱讚韓琦不忘情於黃州,並替黃州人將韓琦的《思黃州》詩刻在石碑上的故事,引出“賢者於其所至,不獨使其人之不忍忘而已,亦不能自忘於其人也”的道理。並以魏用晦已離開吳縣三年,仍時常拿出《吳山圖》深情地嘆息,來說明魏用晦為官賢明,不忘百姓的品德。文章最後緊扣主題,深深地感嘆道:“噫!君之於吾吳有情如此,如之何而使吾民能忘之也!”使對魏用晦的頌揚之情達到高潮。文章寫得婉轉情深,意蘊悠遠,筆墨更在山水之外,頗具情韻。

從這篇不長的散文中可以看出歸有光把握此類文章的功力。他以縣令和吳民相互思念之情作為文章之魂,以《吳山圖》作為貫穿全篇的線索,無論是描寫吳縣秀麗山川、抒發感慨的議論,還是記敘古代賢人的故事,都離不開烘托魏用晦的賢明和政績。文章以舒緩的語氣敘說平平常常的事,卻又緊扣著抒發深情這箇中心,因而不使人覺得他頌揚好友牽強、瑣屑。從文章中還可以看出歸有光善於把生活小事引攝到“載道”的“古文”上來,以及善於以觸景生情、見物思人等方式來抒發情致的為文特點。

作者簡介

歸有光(1507~1571)字熙甫,號震川,崑山(今屬江蘇省)人,明代散文家。論文推崇唐宋作家,與王慎中、唐順之、茅坤等被稱為“唐宋派”。所作散文,樸素簡潔,善於敘事,頗受時人推重。著有《震川先生集》。