概述

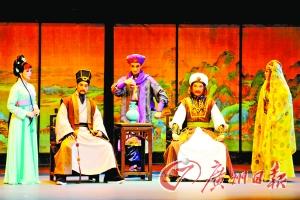

粵劇《南海一號》劇照

粵劇《南海一號》劇照據悉,此次上演的創新粵劇《南海一號》記錄的不僅僅是一段海上絲綢之路發展史,更是一段南粵先民改變中國、影響世界的光輝奮鬥史。劇中嶺南先民自信、大氣、包容世界、敢為天下先的精神早已融入到南粵人民的血脈中,化為骨髓,代代相傳。

新編粵劇《南海一號》在許多方面進行了研究和創新,強大的主創班子為該劇的創作質量打下堅實的基礎。編劇、導演、作曲、唱腔設計、舞蹈編排、舞美設計、燈光設計等均是各界精英人才,陣容龐大匯聚五位國家一級演員。

《南海一號》打破了人們對傳統粵劇印象,結合了影視、話劇、舞台劇等元素。劇中服飾也是一大亮點,設計新穎、製作考究,其中波斯人物服裝更是幾經易稿才定下來;在唱腔中揉合波斯音樂的元素,形式新穎而不乏粵味;在舞美設計上,主創人員大膽加入高科技舞台技術,合理運用巨型多媒體投影,營造出大海驚濤駭浪的舞台效果,在粵劇界內是首創。

五大亮點搶先睇

劇情設定:南宋高宗時代,廣州航海通商大戶李大用、李六哥父子,回響朝廷遠航市舶、再興大宋之號召,修造大船“南海號”,載著富有異國特色的改良陶瓷,遠渡波斯。全劇以李六哥與李大用兩代人的觀念衝突為主線,突出了六哥敢為人先、革新陶瓷、富強圖存的宏志。而六哥與表妹林花、波斯姑娘古麗之間淒婉、糾結的愛情,波斯青年商人哈立德的從中作梗,更是製造出全劇一個又一個的高潮。“南海一號”與船中人的命運最終因風暴來襲而淹沒於汪洋大海中。

音樂:將音樂劇表現元素植入傳統粵劇中來,如全劇運用了倒敘的方法,在劇中兩次出現跨越時空的三重唱,三次以舞蹈的方式表現南宋時期的街市、波斯的酒會等,營造一幅如同“清明上河圖”效果的場景。舞台背景更是將還原了南宋時期的民居、海景,甚至海不揚波的牌坊都以現代音樂劇的方式作呈現。

舞美:舞台運用機械設計了一個船頭,長10餘米,這在原創粵劇中尚是首次使用,船的可鏇轉性以及用紗幕隔離舞台空間等方法豐富了舞台的色彩。

陣容:演員陣容由丁凡、蔣文端、梁淑卿、姚志強、林家寶、彭慶華、曾小敏等七位國家一級演員組成,超豪華陣容令人驚喜。

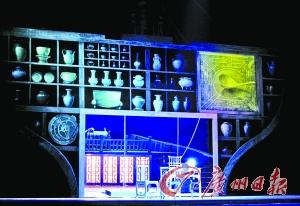

戲曲與文物聯手: 《南》劇首演時將同時首次在廣州舉辦“南海Ⅰ號”文物精品展,展出地點就在廣州大劇院前廳,於《南》劇開演前兩個小時舉行,屆時觀眾將在演出前看到大量首次面世的文物,這不僅是粵劇第一次牽手文物展覽,也是粵劇表演藝術與“考古熱”相結合的一次有益嘗試。

紅線女贊:新、深、親

最終成型的《南》劇講述的是在戰火連年的南宋趙高宗時代,廣州一戶航海通商世家李大用、李六哥父子二人,回響朝廷遠洋市舶、再興大宋的召令,修造大船、改良陶瓷、追求財富的故事。全劇通過李六哥敢為人先,革新陶瓷,心向大海,富強圖存的心志和他與表妹林花、波斯姑娘古麗之間淒婉、糾結的愛情,以及他與父親之間的意見分歧,與波斯青年商人哈立德的情感糾葛,突破重重阻力,最終造成大船、製成新瓷,出使大洋,後因風暴來襲,導致大船沉沒的故事。

這樣的設計在第一次帶觀眾彩排時,便贏得了觀眾的心。紅線女看完彩排後滿懷激情地講了三個字,“新”、“深”、“親”,新是運用了新的創作理念、新的表現方式,深是從一艘船上濃縮了一部海上絲綢之路史,親是雖然是新編粵劇卻不失粵劇本體,對傳統的東西保留得比較好,“《南》劇值得觀眾期待”。

創作構想

五赴“水晶宮”放棄輕喜劇在接受創作《南》劇之前,蘇虎已研究“海上絲路”近三年時間,並先後創作了大量詩歌、歌詞,其中,他作詞的歌曲《美麗船說》經郭蘭英關門弟子、二炮文工團歌唱家郭春梅演唱後,受到觀眾的好評。然而,一首歌曲並不能承載人們對“南海Ⅰ號”古沉船的想像與期待,更不能承載一部厚重的“海上絲綢之路”史。他一直希望做一部大作品來深度表現“南海Ⅰ號”古沉船以及那一段歷史。

“南海Ⅰ號”古沉船打撈出水後,編創人員先後五次赴陽江“南海Ⅰ號”水晶宮探尋沉船原因。廣東粵劇院希望能將《南海一號》創作成一台輕喜劇風格的新編粵劇,但編劇認為粵劇版的“南海Ⅰ號”應該是一部宏大的歷史題材作品,“它應該成為南宋時期海外貿易的歷史見證與文化載體,寫成輕喜劇就有點可惜這個題材了,新編《南》劇一定要表現出南粵海民特有的背景、文化與精神,這種文化,是一種與嶺北完全迥異的海上絲綢之路文化。這種精神,是一種融入南粵人民血脈、千百年來一直未曾有過絲毫動搖的自信、大氣、包容世界、好為天下先、敢作敢為、賺大錢、幹大事的精神。因此,讓這部劇記錄的不僅僅是一段海上絲綢之路發展史,更是一段南粵人民改變古中國、影響全世界的精神史。”蘇虎在談到創作動機時滿懷激情與敬意。

據廣東粵劇院院長丁凡介紹,基於這樣的構想,即將與觀眾見面的大型粵劇《南海一號》“將向世人展現的是八百年前一段海上絲綢之路的輝煌歷史、一幅南宋繁華都市的風情畫卷、一種敢為天下先的嶺南人精神、一闕異國兩地震撼人心而又悽美的愛情悲歌”。

製作與看點

【前期製作】 造船和布景超過300萬因為可供借鑑的資料很少,需要還原那個時代人們的衣食住行、歷史風貌,投資巨大。丁凡介紹,前期投入大概有300多萬元,單是舞台上那艘“南海一號”大船和布景的製作費用就近100萬元。“以前的劇目排演是鑼鼓音樂跟著演員走,現在是音樂先錄音,演員熟悉音樂後才能唱出來,難度相當大。用傳統粵劇來表現波斯風格的曲調,非常不容易。”

【新鮮看點】 波斯美女會跳肚皮舞

波斯商人的女兒古麗性格開朗熱情,因為“羊城通”父親的介紹,她來到東方,後主動追求李六哥。因為與東方女子不同的奔放和開朗,六哥也很喜歡她。

這次在粵劇舞台上演一個外國人,演員梁淑卿會用肚皮舞和口音變化來體現外國元素,特別是肢體語言。她介紹說很注意觀察外國人的動作,比如莎拉布萊曼唱歌時有一個動作很有特點,就吸收到自己的表演中。

創新之處

《南海一號》劇照

《南海一號》劇照戲劇與文物展覽聯手 劇中人名取自出水文物

根據一段考古的歷史來創作粵劇,並將演出與展覽聯姻,這在國內尚屬首次。廣東省文化廳副廳長景李虎對此表示,早在2003年制訂“南海Ⅰ號”打撈方案時,就有根據文物創作藝術作品的構思,現在通過粵劇《南海一號》的打造,使文物保護和粵劇藝術作品相得益彰。據悉,該劇所講述的故事雖屬虛構,但整個故事的發生髮展卻與“南海Ⅰ號”有著緊密聯繫,甚至劇中“六哥”、“李大用”、“林花”等人名,都來自於打撈出水的瓷器上的文字,最受關注的“鎏金腰帶”、“鎏金手鐲”等珍貴文物也成了劇中的道具。

該劇導演傅勇凡還表示,該劇劇情將隨時根據“南海Ⅰ號”的考古發現做出調整,不斷推出升級版本,甚至考慮將該劇做成駐場演出,在位於陽江的海上絲綢之路博物館長期上演。而本次演出,廣東省博物館和廣東海上絲綢之路博物館精選了“南海Ⅰ號”古船打撈出來的最有代表性的珍貴文物,在廣州大劇院大堂展出。

【創新2】

粵劇與現代元素混搭 傳統唱腔糅合波斯音樂

作為廣東粵劇院史上為數不多的原創劇目,《南海一號》的創作匯集了國內戲曲界的精英,演出陣容也由丁凡、蔣文端、梁淑卿、姚志強、林家寶、彭慶華、曾小敏等七位國家一級演員組成。粵劇藝術大師紅線女對該劇寄予厚望,多次到排練場觀看指導排練,並提出修改意見。

傅勇凡表示,為了吸引更多的年輕觀眾,《南海一號》以粵劇為基礎,結合了影視、話劇、舞台劇等現代元素,根據劇情要求,劇中的波斯人物服裝幾易其稿,在傳統唱腔中糅合波斯音樂的元素,在舞美設計上,主創人員大膽加入高科技舞台技術,做出一個可以360度鏇轉的船頭,整個船板寬約13米,連桅桿算在內高度有五六米,跟真的“南海Ⅰ號”船頭尺寸非常相仿。

此外,多媒體的運用也是該劇的一大亮點,劇組合理地運用巨型投影畫面與舞台表演進行“切換”,營造出大海驚濤駭浪的舞台效果,展示了“南海Ⅰ號”打撈、出水、進水晶宮等大事件。對於這些元素的套用,在劇中扮演男主角李六哥的廣東粵劇院院長丁凡表示,粵劇歷來海納百川,波斯音樂、歌劇唱法等豐富了粵劇的表演形式。