歷史背景

《兩岸常用詞典》

《兩岸常用詞典》兩岸詞語差異早就引起關注。1993年“汪辜會談”達成的協定中,就包括探討兩岸科技名詞統一的內容。全國人大常委會副委員長路甬祥接受媒體訪問時曾指出,海峽兩岸分離將近半個世紀,有很多重要事項要談,而在第一輪會談中就把兩岸科技名詞統一工作列入協定。1994年,全國科學技術名詞審定委員會把兩岸科技名詞的交流、對照與統一作為一項重要工作,明確方針、政策、任務及辦法。此後,兩岸兩會因種種原因對話中斷,但兩岸專家學者統一科技術語的對話從未中斷。

兩岸合編詞典對消除差異、促進兩岸常用字詞使用的統一,方便兩岸同胞溝通和語文套用,進一步推進兩岸經貿文化交流,共同傳承弘揚中華文化具有重要而深遠的意義。

編寫歷程

2009年,第五屆兩岸經貿文化論壇《共同建議》中提出“鼓勵兩岸民間合作編纂中華語文工具書”。2010年以來,兩岸啟動了中華語文工具書合作編纂工作。根據2010年3月第一輪會談共識,雙方計畫用兩年時間先編寫出小型詞典《兩岸常用詞典》,在三至五年內編纂一部中型語文工具書《中華語文大詞典》,在過去合作基礎上合編《中華科學與技術大詞典》和《兩岸科學與技術常用詞典》,雙方協商共同建設“中華語文知識庫”網站。

兩年來,雙方共同召開6輪工作會談和多次分組會議。兩岸專家學者秉持“積極推動、先易後難、循序漸進、求同存異”的原則,堅持尊重對方、平等合作,努力促進兩岸語言差異從求同存異到化異為同,兩岸語言文字的溝通協商機制正在逐步形成。

2012年2月8日,兩岸合作編纂中華語文工具書大陸編委會與台灣中華文化總會,同時在北京與台北分別舉行合作成果發布會。兩岸同步開通各自管理的“中華語文知識庫”網站。其中,大陸版“中華語文知識庫”網站主要內容涵蓋兩岸合作成果和中華語言資源,與台灣版網站相互輝映,將向全球中華語言文化愛好者免費開放。

2012年8月13日,《兩岸常用詞典》(台灣版)在台北市重慶南路中華文化總會舉行新書發表會,馬英九出席主持啟用儀式。

解決疑難

馬英九主持啟用儀式

馬英九主持啟用儀式遇到敏感詞,雙方專家會友好協商,彼此都避免讓對方為難。就關於“兒童節”的解釋,台灣專家初稿寫:“1934年‘中國政府’確定為4月4日……大陸定為6月1日”。‘中國政府’與‘大陸’出現在同一個詞條中,有‘兩個中國’之嫌。最後,這個詞條改為先介紹兒童節是什麼樣的節日,最後標明大陸定為6月1日,台灣定為4月4日。台灣少數民族習慣分為14個族群,在大陸則通稱為“高山族”。為了能夠完整描述詞義,《兩岸常用詞典》將大陸少數民族與台灣少數民族族群列出附表提供給讀者。

了解彼此的差異,求同存異,化異為同。就常用詞,伴隨兩岸交流、交往的深入,有些詞兩岸已經通用了,如大陸的“山寨”、“大腕”,台灣的“伴手禮”、“便當”。有些詞甚至難分彼此,如“雷射”和“鐳射”、“信息”和“資訊”、“軟體”和“軟體”。你用我詞,我用你詞,到底用什麼詞來表達,由老百姓的語言實踐來決定,最終促成民族共同語向規範統一發展。

科技詞語則是“老詞老辦法,新詞新辦法”。老詞不便更改,新詞卻可發於機先。2007年6月,兩岸天文學名詞對照會前夕,國際天文學組織對一顆矮行星Eris及衛星命名。Eris是希臘神話中的紛爭女神,兩岸天文學家各自拿出幾個備用方案,會上熱烈討論,最後,以舉手表決的方式,共同將Eris定名為“鬩神星”。元素周期表中1997年後發現的新元素,兩岸通過預先溝通,最終確定統一名字,所以第101號至112號元素在兩岸有相同的中文名字。目前,大氣科學的新名詞兩岸統一率高達90%以上。

主要內容

《兩岸常用詞典》

《兩岸常用詞典》該詞典內容以描寫性、通用性、實用性為編寫原則,以收錄兩岸通行的常用字、詞和固定短語為主,酌收兩岸現行字形、音讀和詞義不同的條目,以求同存異、異中求通方式,使兩岸交流中語言能暢通無障礙。另收釋一部分兩岸各自特有的辭彙,以便相互溝通。

該詞典主要收錄以下五類詞語:

1.兩岸共同常用的詞語。在該詞典中居多數。

2.同中有異(即雙方均使用,但兩岸意義上或用法上有部分差異)的詞語。在該詞典中有一定比例。例如:

選單、半晌、水文。

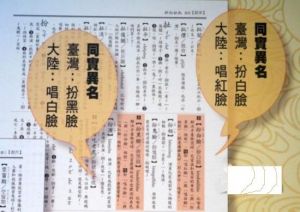

3.同實異名的詞語。例如:

一次性筷子/免洗筷(斜線前為大陸用語,後為台灣用語,下同)

速食麵/速食麵

軟體/軟體

4.同名異實的詞語。例如:

土豆:馬鈴薯/花生

窩心:鬱悶/開心

脫產:脫離生產/轉移出脫財產

5.屬於一方特有的詞語。例如:

大陸:離休、綠色食品、個體戶。

台灣:安公子、博愛座、拜票。

評價意義

《兩岸常用詞典》

《兩岸常用詞典》在台北發布會上,台灣當局領導人馬英九致辭表示,在兩岸交流愈加頻繁的時候,兩岸共同推出中華語文知識庫和大詞典,有助於兩岸的交流和兩岸人民的相互了解,兩岸合作建構“中華語文知識庫”,具有重要而深遠的文化意義。發揚傳統文化是中華兒女、炎黃子孫的任務和使命,希望大家繼續共同努力。

近60年來,由於曾經隔絕對立並經歷了不同的社會發展,海峽兩岸在漢語言文字的具體使用和外來詞語的翻譯使用上,出現了部分字詞的形、音、義差異。兩岸合編詞典對消除差異、促進兩岸常用字詞使用的統一,方便兩岸同胞溝通和語文套用,進一步推進兩岸經貿文化交流,共同傳承弘揚中華文化具有重要而深遠的意義。

發生趣聞

2005年,親民黨主席宋楚瑜訪問大陸,談及夫人對自己的支持,用了很“窩心”一詞,在場不少大陸人士面面相覷。熟悉台灣詞語的記者馬上當起“翻譯”為宋楚瑜解圍,原來,在台灣“窩心”是很溫馨的意思,跟大陸的“貼心”是一回事。

台胞孫先生在北京的餐館看到選單上有炒土豆絲,非常不解。經過其他食客解釋,孫先生才知道,在北京土豆是馬鈴薯,而不是台灣所指的花生。

曾長期在台灣生活的劉先生自2002年起在北京定居。談及十年來因兩岸語言表達異同造成的不便,劉先生很是煩惱。“我給報社投稿,寫的‘管道’總是被當作錯別字,‘管道’其實就是你們大陸說的‘渠道’。”劉先生說,辭彙的細微差別,讓從事文學創作的他不得不經常打斷思路糾結於該用哪個詞。