典籍記載

典籍記載

《呂氏春秋·本味》:“伯牙鼓琴,鍾子期聽之。方鼓琴而志在太山,鍾子期曰:‘善哉鼓琴,巍巍乎若太山。’少選之間,而志在流水。鍾子期又曰:‘善哉乎,鼓琴,湯湯乎若流水。’鍾子期死,伯牙碎琴絕弦,終身不復鼓琴,以為世無足復為鼓琴者。”伯牙故事

《伯牙絕弦》

注釋:

絕:使動用法,使……斷,此處為“使弦斷”。鼓:彈。志在高山:心裡想到高山。哉:語氣詞,表示感嘆。峨峨:高。兮:語氣詞,相當於“啊”。洋洋:廣大。

全文解釋:

俞伯牙擅長彈琴,鍾子期善於傾聽。伯牙彈琴的時候,心裡想著高山,鍾子期說:“你彈得太好啦!簡直就像巍峨的泰山屹立在我的面前!”心裡想著流水,鍾子期說:“太妙了!這琴聲宛如奔騰不息的江河,從我心中流過。”不管伯牙心裡想到什麼,鍾子期總能知道他的心意。鍾子期死後,伯牙認為這世上再也沒有像鍾子期這樣的知音了,於是把琴摔碎,此生再也不彈琴了。

《高山流水》

俞伯牙喜歡彈一曲《高山流水》,卻沒有人能夠聽懂,他在高山上撫琴,曲高而和寡。有一天,有一個砍柴的樵夫經過,聽懂了他的《高山流水》,這個人就是鍾子期。俞伯牙視鍾子期為知音,他們約好兩年後再見面,可是兩年後鍾子期卻沒有露面。俞伯牙多方打聽才知道,原來鍾子期已經病死了,不能再赴他們的約定,俞伯牙悲痛欲絕。他知道子期是唯一能夠聽懂他音樂的人,如今子期已死,再不會有人聽懂他的音樂了,於是他在子期的墳頭(一說河邊)摔了他心愛的琴,也表示他對知音的敬重和珍惜。這就是那段“俞伯牙摔琴謝知音”的故事,伯牙痛心疾首懷念子期,人們常用此感嘆知音難覓。傳統曲目

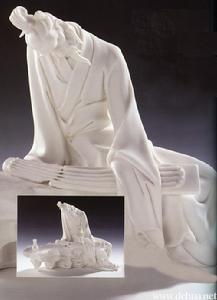

《伯牙碎琴》

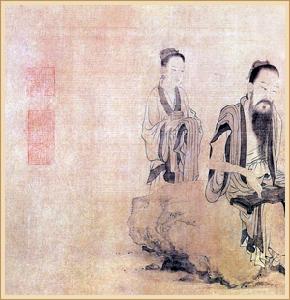

伯牙聞言大笑,說道「山中打柴之人,也敢稱聽琴二字」,乃著左右打發此樵夫離去。豈料對方直斥伯牙謬言,若欺山野無聽琴之人,則夜深荒崖下亦不該有撫琴客。伯牙見對方出言不俗,遂隔崖問可知剛才自己所撫何曲?對方乃言此為「孔仲尼嘆顏回」,並指出弦斷之句及未彈之句。伯牙喜得知音人,連忙著左右請樵夫上船相聚。初時,伯牙全無客禮,但樵夫亦老實不客氣,不告而坐。伯牙見狀,微有嗔怪之意,既不問樵夫姓名,也不著下人奉茶。

伯牙有心考試樵夫對琴之認識,乃問自己所撫何琴?樵夫對謂此琴名為「瑤琴」,乃伏羲氏所琢,並將此琴之各種特徵,諸如「六忌」「七不彈」「八絕」等一一詳言。伯牙聽罷,乃謂如果自己撫琴,心中有所思念,樵夫能聞而知之否?樵夫自謙姑且試之。伯牙遂將斷弦重整,沉思半晌,意在高山,撫琴一弄。樵夫乃言伯牙意在高山。伯牙不答,凝神一會,將琴再鼓,意在流水。樵夫贊道志在流水。樵夫兩言均道出伯牙心事,伯牙大驚,推琴而起,忙施賓主之禮。連呼:「失敬失敬!石中有美玉之藏,若以衣貌取人,豈不誤了天下賢士!」並請益對方姓名。 樵夫對曰姓鍾名徽,字子期。

二人難得知音,頓成莫逆,結為兄弟相稱不負知音契友,乃於船艙中頂禮八拜,伯牙年長為兄,子期為弟。

伯牙王命在身,不敢久留,子期亦須回家侍父,二人依依惜別,相約後會有期。

時光流逝,過了去冬,不覺又是夏去秋來,伯牙心懷子期,無日忘之,乃趁中秋節近,奏過晉主,給假還鄉,取水路而行,夜經昔日與子期相遇之崖下,取琴以撫,唯調弦轉軫,才泛音律,商弦中有哀怨之聲。伯

經樵徑,出谷口,於左手官路上遇一老叟,乃問鍾家莊之址,並言往訪子期。老叟聞言放聲大哭,言稱己乃子期之父。子期自與伯牙別後,旦采樵,暮勤讀,旦夕辛勞,心力耗廢,染成怯疾,數月之間,已亡故矣。伯牙聞訊,悲慟昏倒。及醒,乃往拜祭子期。鄉人聞有朝中大臣祭墳,爭相涌至圍觀。由於事起倉促,伯牙未備祭品,乃置琴於祭石台上,盤膝坐於墳前,揮淚操琴以悼。圍觀者未曉琴音深意,只聞琴韻鏗鏘,便也鼓掌大笑而散。伯牙問鍾父何以鄉人不悲而笑?鍾父乃謂鄉野之人,不知音律,聞琴聲以為取樂之具,故此長笑。

且說伯牙痛失知音,於衣裌間取出解手刀,割斷琴弦,雙手舉琴,摔向祭石台,摔得玉軫拋殘,金徽凌亂。鍾父驚問何此碎琴?伯牙乃曰:「摔碎瑤琴鳳尾寒,子期不在對誰彈!春風滿面皆朋友,欲覓知音難上難」。

伯牙其人

伯牙,春秋戰國時期晉國的上大夫,原籍是楚國郢都(今湖北荊州)。經考證,伯牙原本就姓伯,說他“姓俞名瑞,字伯牙”是明末小說家馮夢龍在小說中的杜撰,而在此之前的《史書》與《荀子》、《琴操》、《列子》等書中均為“伯牙”。東漢高誘注曰:“伯姓,牙名,或作雅”,現代的《辭源》也注曰:“伯姓牙名”。伯牙是當時著名的琴師,善彈七弦琴,技藝高超。既是彈琴能手,又是作曲家,被人尊為“琴仙”。《荀子·勸學篇》中曾講“伯牙鼓琴而六馬仰斜”,可見他彈琴技術之高超。《呂氏春秋·本味篇》記有伯牙鼓琴遇知音,鍾子期領會琴曲志在高山、流水的故事。《琴操》記載:伯牙學琴三年不成,他的老師成連把他帶到東海蓬萊山去聽海水澎湃、群鳥悲鳴之音,於是他有感而作《水仙操》。鍾子期其人

經修葺,清光緒十五年(1889年)漢陽知縣華某並立碑,“文化大革命”中被毀。1980年修復。墓為圓形,封土高1.5米,底徑8米,環以石垣。碑高1.5米,寬0.7米,上刻“楚隱賢鍾子期之墓”。1987年在墓前修建知音亭,鋼筋混凝土結構,方形,四柱,歇山式頂,底周除正面外皆置欄桿。墓與亭坐北朝南,背山面湖。山上青松蔥蘢,山下芳草碧翠,湖面綠波粼粼,湖畔流水潺潺,鳳鳴水聲,宛若琴音。

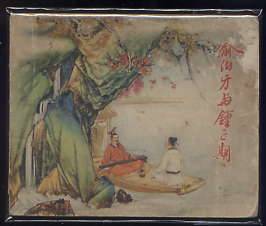

同名京劇作品

京劇傳統劇目,劇情:晉大夫俞伯牙使楚,行經馬鞍山,遇樵夫鍾子期精通音律,喜得知音,結為兄弟。次年,伯牙攜琴又來訪鍾,不料鍾已死。伯牙到墓前哭祭,並摔琴以報知音。這是一出老生傳統戲。一名《伯牙碎琴》、《撫琴訪友》,前半出可單獨上演,名《聽琴》(一名《知音會》)

今天,武漢的古琴台因此而得此名。