石門山

石門山作者

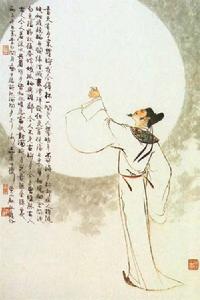

李白

李白李白祖籍隴西成紀(今甘肅省靜寧縣成紀鄉),隋朝末年,遷徙到中亞碎葉城(今吉爾吉斯斯坦北部托克馬克附近),李白即誕生於此。五歲時,其家遷入綿州彰明縣(今四川江油)。二十歲時隻身出川,開始了廣泛漫遊,南到洞庭湘江,東至吳、越,寓居在安陸(今湖北省安陸市)。他到處遊歷,希望結交朋友,乾謁社會名流,從而得到引薦,一舉登上高位,去實現政治理想和抱負。可是,十年漫遊,卻一事無成。他又繼續北上太原、長安,東到齊、魯各地,並寓居山東任城(今山東濟寧)。這時他已結交了不少名流,創作了大量優秀詩篇,詩名滿天下。天寶初年,由道士吳人筠推薦,唐玄宗召他進京,命他供奉翰林。不久,因權貴的讒悔,於唐天寶三、四年間(公元744或745年),被排擠出京。此後,他在江、淮一帶盤桓,思想極度煩悶。

唐天寶十四年(公元755年)冬,安祿山叛亂,他這時正隱居廬山,適逢永王李遴的大軍東下,邀李白下山入幕府。後來李遴反叛肅宗,被消滅,李白受牽連,被判處流放夜郎(今貴州省境內),中途遇赦放還,往來於潯陽(今江西九江)、宣城(今安徽宣城)等地。唐代宗寶應元年(公元762年),病死於安徽當塗縣。

李白生活在唐代極盛時期,具有“濟蒼生”、“安黎元”的進步理想,畢生為實現這一理想而奮鬥。他的大量詩篇,既反映了那個時代的繁榮氣象,也揭露和批判了統治集團的荒淫和腐敗,表現出蔑視權貴,反抗傳統束縛,追求自由和理想的積極精神。在藝術上,他的詩想像新奇,感情強烈,意境奇偉瑰麗,語言清新明快,形成豪放、超邁的藝術風格,達到了我國古代積極浪漫主義詩歌藝術的高峰。存詩900餘首,有《李太白集》。其詩想像豐富,構思奇特,氣勢雄渾瑰麗,風格豪邁瀟灑,是盛唐浪漫主義詩歌的代表人物。

詩詞正文

吳山高,越水清,握手無言傷別情。將欲辭君掛帆去,

離魂不散煙郊樹。此心郁悵誰能論,有愧叨承國士恩。

雲物共傾三月酒,歲時同餞五侯門。羨君素書嘗滿案,

含丹照白霞色爛。余嘗學道窮冥筌,夢中往往遊仙山。

何當脫屣謝時去,壺中別有日月天。俯仰人間易凋朽,

鍾峰五雲在軒牖。惜別愁窺玉女窗,歸來笑把洪崖手。

隱居寺,隱居山,陶公煉液棲其間。靈神閉氣昔登攀,

恬然但覺心緒閒。數人不知幾甲子,昨夜猶帶冰霜顏。

我離雖則歲物改,如今瞭然失所在。別君莫道不盡歡,

懸知樂客遙相待。石門流水遍桃花,我亦曾到秦人家。

不知何處得雞豕,就中仍見繁桑麻。翛然遠與世事間,

裝鸞駕鶴又復遠。何必長從七貴游,勞生徒聚萬金產。

挹君去,長相思,雲遊雨散從此辭。欲知悵別心易苦,

向暮春風楊柳絲。

賞析

李白《下途歸石門舊居》開篇云:"吳山高、越山青,握手無言傷別情。將欲辭君掛帆去,離魂不散煙郊村",結尾云:"挹君去、長相思,雲遊雨散從此辭。欲知悵別心易苦,向暮春風楊柳絲",可謂感人至深,然則別人之義卻不見於題目。郭沫若先生曾褒揚李白性格中天真脫俗的一面,批評其看重功名的一面,而最後落腳在對李白臨終那年寫的《下途歸石門舊居》一詩的詮釋上。他對這首向來不受重視的詩評價極高,視之為李白的覺醒之作和一生的總結,說它表明“李白從農民腳踏實地的生活中看出了人生的正路”,從而向“爾虞我詐、勾心鬥角的整個市儈社會”“訣別”了。

《下途歸石門舊居》屬地考

綿延山嶺

綿延山嶺一、陶弘景曾在橫山煉丹持“石門舊居”不在橫山說者,主要論點是說陶弘景未到過橫山煉丹,但論據是難令人信服的。作為南朝齊、梁時的道教思想家、醫學家,其活動範圍是很廣的,其涉獵是很深的。雖說“止”於句容之句曲山(茅山)”(《南史陶弘景傳》),但“止”作至或居住解,即陶弘景曾“到過或住過茅山”。僅據《傳》的簡略記載,是無法詳敘陶弘景一生所“止”之處,也很難排除“止”於別處什麼地方的。況且橫山為“金陵朝對之山”(清王琦注)。因橫山四望皆橫,又名橫望山。橫山有三十六峰,遙相拱揖,頗為壯觀。迭嶂邃山由,曲徑通幽,別有洞天。面對丹陽湖,背倚秦淮水,同鐘山遙呼應,誠為畿郊之拱衛。這樣一個好去處,陶弘景曾“止”而煉丹實屬情理之事。也因為這樣一個好去處,李白多次登山訪友探勝。“石門流水遍桃花,我亦曾到秦人家”,顯系作者目睹“石門舊居”有感而發的憧憬。當時國運日衰,仕途坎坷,何處有“秦人家”的“烏托邦”能拯蒼生於水火呢?與此同時,李白自然要聯想起陶弘景來:“隱居寺,隱居山,陶公煉液棲其間”即指此。這則史料可從《因話錄》得到答案:“宣州當塗隱居山岩,即陶貞白煉丹所也。爐跡猶在,後為佛舍。有僧甚高潔……年八十,猶精強,僧行不虧。性頗嗜酒,飲亦未嘗及亂”。該書為唐代趙撰,書中所記唐人故事頗為豐富,可與史傳相參證。從這段文字可知橫山又名隱居山,岩作洞穴解(指“石門古洞”),“後為佛舍”指澄心寺(又名隱居寺),這是陶弘景橫山煉丹之明證,也是橫山名隱居山之由來。

高峰雲海

高峰雲海三、石門與石門山有別李白詩中有時把石門和石門山統稱為石門,這是事實。而《下途歸石門舊居》顯指前者,並不是後者。為說明言之不謬,不防回到陶弘景隱居的橫山上來,即他寫的《真誥》有這樣的描述:“石門,山水尤奇,盤道屈曲。沿磴而入,峭壁二里,夾石參天。左擁右抱,羅列拱揖。高者抗層霄,下者入衍奧。中有玉泉嵌空,淵淵而來,春夏潦霖賓士,秋冬澄流一碧,縈繞如練”。這些所述的地形概況,雖距今一千四百多年,仍可在橫山石門“復原”的。石門和澄心寺位於當塗縣新市鄉範圍內,緣磴道入石門處,峭壁上摩崖“石門”二字,為唐人手筆,字直徑12米,橫21米,現為馬鞍山市文物保護單位。“石門古洞”位於石門腹地之側,“丹灶寒煙”、“絕壁垂松”為橫山之景。然而,青田縣石門山卻是:“處州青田縣有石門山,在石蓋山之西十里,兩峰對峙如門,中有洞曰石門洞,道書所謂雲鶴洞天,乃三十六洞天之第三十也。西南高谷有瀑布泉,自上潭奔流至天壁三十餘丈,自天壁至下潭四十餘丈,舊在榛莽間,至劉宋時,永嘉太守謝靈運性好遊覽,始覓此洞”(薜方山《浙江通志》)。對照兩種描述的文字,廬山真面目就出來了。毋庸諱言,當塗石門之氣派,顯比青田石門洞要遜色。據此可知《真誥》中的“石門”寫的是當塗橫山石門,並不是“石門洞”,這也是“陶公煉液”橫山的又一證明。

關於石門問題,安旗曾說:“石門之名遍及四方。李集中之石門亦非止一處……越中雖有石門為謝靈運游息之地,然詩中無一語及謝,故知非永嘉石門”(《李白研究》)。誠然。劉華雲同志認為,王琦所云“石門、古祠”乃是“以石為門的關帝廟”。此說未免有偏頗之嫌。在石門附近是有一座武安王廟,此乃明初所建,明人楊觀《武安王廟記》載建廟緣由甚詳。而澄心寺的沿革,乾隆《當塗縣誌》云:“在城東橫山,即陶貞白(弘景)宅,後為佛廬名隱居。宋嘉佑八年改為院,明洪武間改今名。”據此可知“石門”乃地名,“古祠”乃澄心寺,李白“石門舊居”即指此,它與“以石為門的關帝廟”是風馬牛不相及的兩碼事。

石門山

石門山《句容縣誌》載:“五雲峰在小茅山之側……昔三茅君以三月十八日駕五色之雲馭八景之輿,佇於此山,逾時而去,故號五雲峰”。從這段記載來看,五雲峰系在小茅山,而不在茅山。李從軍同志說:“這裡的‘鍾峰五雲在軒牖’是就茅山實感而感發。”顯與《句容縣誌》所載相悖的。這裡有必要將茅山、橫山、五雲山(小茅山)的方位和歸屬簡介一下:茅山有大茅峰、二茅峰和三茅峰,主峰海拔330米,山脈為北東走向,橫亘句容、金壇和溧陽等縣。在句容、溧水兩縣和當塗縣東鄉的老年人,都知道有大茅山(茅山)和小茅山之名,幾乎把兩者等同起來。橫山系東西走向,最高峰海拔459米,位於當塗、江寧和溧水三縣毗鄰處。

小茅山為橫山東側支脈,高約百餘米,屬溧水縣境。茅山距五雲山(小茅山)、鍾峰和橫山各百餘里,而橫山距小茅山(五雲山)只十餘里,距鍾峰則比茅山為近,站在橫山上可眺望鍾峰和五雲山,方能有“在軒牖”的感受,即鐘山、小茅山如在窗戶前一樣。退一步言,在茅山上眺望鐘山還勉強可講,要眺不高的五雲山則“雲深不知處”了。故從“鍾峰五雲在軒牖”句,可反證出寫詩地點不在“江東茅山”,而在江東橫山。

五、贈別對象另一說在探討“石門舊居”的文章中,要涉及李白贈別對象的問題。現諸家文章略分三說:第一說認為贈別對象是吳筠(郭老等),第二說認為是元丹丘(胥樹人、安旗、李從軍等),第三說則認為“非是其人”(郁賢皓)。持一二兩說之依據,認為詩中“雲物共傾三月酒,歲時同餞五侯門。”句之內涵,是舍吳筠、元丹丘莫屬的,因這二人曾同李白在朝做官,在時間和友誼上都能掛上號。但這二人是否在橫山隱居過,史無記載,顯為以義屬之。持茅山說者也如斯吧?

石門山

石門山常恐尊體有所不安,中夜思之,實懷憂戀”。從這段文字的記述中,可知他是做過“名宦”的隱者,或許同李白有過“共傾三月酒”、“同餞五侯門”的交往。至於“遙瞻水中月,嶺上雲”、“深於酒德……所飲或如少壯”等,是頗有太白遺風的。“羨君素書常滿案”、“余嘗學道窮冥筌”,這裡有個僧與道的問題。郭老解釋“素書”是“用朱墨寫在白絹上的道書”(《李白與杜甫》),恐不確。還是王琦所云:“古人以絹素寫書,故謂書曰素書”為是。因為僧人也能寫“素書”的。李白“余嘗學道”是自況,說明“羨君素書”不是道書,而是佛書,同樣是道書,就不存在“羨”了。如果這樣解釋不謬,則贈別對象非此位高僧莫屬。

綜上所述,可見在對“石門舊居”的探討中,“仁者見仁,智者見智”,有側重在“實”(屬地、對象),有側重在“虛”,其中不乏新的見解。拙文小考,確認陶弘景曾在橫山煉丹,這有史料和遺蹟佐證。李白曾數次詣石門訪友,寓于澄心寺,故稱訪為“歸”,稱澄心寺為“舊居”。贈別對象為“偶忝名宦”的僧人。此詩寫作時間,我是傾向“天寶十三年春”(李從軍語)之說。以上均為一孔之見,願作引玉之磚。