簡介

《三里灣》

《三里灣》 《三里灣》 是趙樹理 1953 年冬至 1955 年春創作的長篇小說。是中國第一部反映農業合作化運動的優秀作品,是最早描寫合作化的長篇小說。《三里灣》取材於 1951 年太行山區一個農業生產合作社的試驗地區, 1952 年作者親自參加了那裡的並社、擴社工作。華北解放區模範村三里灣在進行著如火如荼的農業社會主義改造,秋收、整黨、擴社 、開渠……合作化運動給農村帶來新氣象,但由此也引發了有關於兩條道路、兩種思想、兩種生活方式的種種矛盾,三里灣在發生著巨變。《三里灣》問世後,在國內外產生了轟動效應,先後在俄、日等國,以多種語言版本出版;以小說、戲劇、連環畫等形式廣為流傳,推動和宣傳了中國社會主義建設初期如火如荼的歷史進程,同時也反映了作家趙樹理的人格魅力、卓然才華和優秀品德。

《人民文學》 1955 年 1—4 月號連載。曾被改編為電影《花好月圓》以及話劇、評劇等劇種。

小說“從旗桿院說起”,講述了 1952 年 9 月一個月里發生在三里灣這個老解放區里圍繞著擴社、開渠兩件事而展開的合作化運動。作品著重突出了兩個家庭的鮮明對比:一是王金生的民主和睦的模範家庭,一是馬多壽的保守落後的封建家庭,其中,又重點描寫了村支部書記王金生的妹妹王玉梅、中農馬多壽的四兒子馬有翼、村長范登高的女兒范靈芝三個年輕人的愛情婚姻變化等,其間還穿插了何科長巡查工作,黨內對多留自留地的黨員袁天成和想走資本主義道路的村長范登高的鬥爭,馬家大院家庭生活的分裂,最後是皆大歡喜:年輕人花好月圓,擴社開渠圓滿成功。

故事梗概

三里灣是縣上有名的模範村,又是工作試點。旗桿大院設有村政府、社委會等,是村上的政治文化中心。1952年9月1日,女青年玉梅從夜校歸來,在大嫂家發現一奇怪的小本子,上面寫有:“高、大、好、剝……”等字。她百思不解其意,後經人解釋方知這是哥哥王金生寫下的工作筆記,這幾個字分別代表村里幾戶人家的特點:“高”是土改得利高;“大”是家大股頭多;“好”是土地質量好;“剝”是有輕微剝削。他寫這些是便於針對不同情況採取不同的工作方針。金生是村上的黨支部書記,帶領全家一心走合作化道路。弟弟玉生心靈手巧,掌管全社的技術工作,他聰明、肯乾,常搞些小發明。可惜媳婦小俊聽從娘家媽的挑唆,從不支持他工作。這天晚上,小俊因要錢買絨衣不得,便尋釁與玉生吵鬧,並以離婚相挾,玉生忍無可忍,一氣之下奔到旗桿院要求開證明離婚……

作者簡介

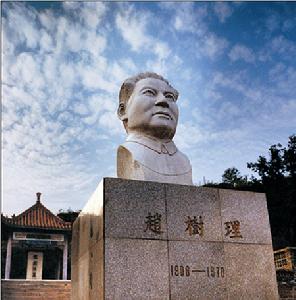

趙樹理

趙樹理趙樹理(1906-1970),山西省沁水縣尉遲村人,出身貧苦家庭。1925 年考入山西省長治市第四師範學校初級班。求學期間受“五四” 新文學影響,開始試寫新詩和小說,並積極參加學生運動。1928 年畢業後任過鄉村國小教師,1929 年被捕入獄,1930 年春出獄。以後便在太原、太谷等地輾轉求生,間或為一些報紙副刊撰稿。1937 年抗日戰爭爆發,趙樹理參加革命工作,同年加入中國共產黨。曾在長治、陽城等地的犧盟會工作。1939年至1940 年間編過三個小報副刊。1943 年到中共中央華北局黨校學習,後到華北新華書店工作,任《新大眾》主編。解放初期進北京,曾任《工人日報》記者、《說說唱唱》主編、《曲藝》主編、《人民文學》、編委。1953年調入中國作家協會,1964 年調到山西省文聯。“文革”期間被打成“叛徒”、“黑作家”,慘遭迫害致死。趙樹理一生提倡大眾文藝,並身體力行,創作了許多“老百姓喜歡看,政治上起作用”的優秀作品,在國內外廣有影響。作品題材多反映中國北方農村生活,故事性強,語言樸實生動、幽默活潑、剛健峻拔,“具有新穎獨創的大眾風格”,是毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》發表以後,認真實踐文藝為工農兵服務這一方針最有成績的作家之一。早在抗日戰爭和解放戰爭時期,他便有《小二黑結婚》、《李有才板話》、《李家莊的變遷》等優秀小說問世。解放以後,他又創作出不少作品,主要有長篇小說《三里灣》(《人民文學》1955 年1-4 月號)及短篇小說《登記》(1950 年)、《“鍛鍊鍛鍊”》(1958 年)、《套不住的手》 等10 余篇。並有《趙樹理小說選》(山西人民出版社1979 年)、《趙樹理文集》四卷(工人出版社1980 年)問世。

創作特色

《三里灣》

《三里灣》 《三里灣》以大眾化的語言和形象反映農業合作化運動,矛盾糾葛相互交織,錯綜複雜。在整體結構中,大故事中套有小故事,相互呼應,首尾連貫,曲折起伏。在人物描寫上,趙樹理以人物各自的行為來表明馬家院各色人等的性格特色。《三里灣》不僅在自然環境描寫上突出了山西農村的特有風光,且對山西農民的吃住穿戴,起居往來,婚喪嫁娶等民俗人情都有著精緻描繪。

第18 節“有沒有面”, 由馬家婆媳的是非之爭引起分家之亂,表現了作者善於從家庭人倫關係變化的角度揭示農村社會變革的特點。小說的敘述焦點是“問題——家庭”,從“問題”切入農業合作化運動的廣闊社會生活,通過家庭主要是四個家庭的矛盾以及三組愛情婚姻的變化,體現了農村的新與變,讓農村社會變革落到實處。 第 30 節“變糊塗為光榮”,通過落後人物被裹脅入社的過程也使我們看到農業合作化運動對農村社會和農民的深刻觸動,預示了改造農民的長期性和艱巨性,揭示了農民根深蒂固的傳統文化心理 和接受新的生產和生活方式的艱難歷程。

《三里灣》在藝術形式上仍反映了作者一貫的藝術追求,那就是“偏重傳統多一些”,力求通俗、雅俗共賞。小說的敘述語言口語化,採用講故事的形式。在敘述中,注意故事的完整性,將情節描寫融化其中。作者運用評書中“保留關節”的手法來調整情節節奏,如小說中的“刀把地、一張分單、靈芝與有翼的關係、范登高問題” 等,一個關節連一個關節,高潮迭起、起伏曲折,很引人入勝。在塑造人物上,往往採用傳神的白描手法,用幾句話、幾個動作便寫活一個形象的性格和精神。作者又善於給人物起綽號,既生動概括,又幽默風趣,給人留下深刻印象。《三里灣》在藝術上也留有遺憾,結構上前緊後松;有時敘述過於冗長,讀起來讓人感到沉悶,但瑕不掩瑜,《三里灣》仍不失為當代文學史上一部優秀的作品。

評價

《三里灣》是一部先引起巨大轟動、獲得高度讚揚,後又受到種種批評的重要作品,也是我國第一部關於農業合作化運動的長篇小說。與其他同類題材相比,趙樹理堅持的是鄉土社會立場,柳青、周立波堅持的是主流意識形態立場。三位作家用各自不同的文學敘述解釋了鄉土社會的現代變遷,藝術上都取得了很大的成就。但與《創業史》 、 《山鄉巨變》不同的是《三里灣》較少受當時流行的主流意識形態影響,更多地站在鄉土社會的自身的生活秩序內部來考察農村的情況,敘述農業合作化運動的變化與發展。《創業史》反覆申述的一條真理,即梁生寶的一句口頭禪:“有黨的領導,咱怕啥?”而本色創作的趙樹理筆下的農業合作化運動主要是依靠鄉土社會的自身力量來完成的。寫完《三里灣》之後的趙樹理實際上已經陷入寫作的困境,作品數量越來越少,受到的批評也越來越多。

人物塑造

《三里灣》

《三里灣》 《三里灣》的作者趙樹理是描寫農村生活的高手。早在1951年,他便回到熟悉的太行老區,先後參加了當地試辦農業合作社及老社的擴建工作。在具體工作中,他“感到當時農村工作中存在一些問題,就是農業社的擴大和一些人的資本主義傾向之間的矛盾”,於是,他充分地調動起自己的生活積累,寫下了《三里灣》,這是中國第一部95 反映農業合作化運動的長篇小說。

這部小說一方面通過對三里灣村農業合作社在秋收擴社工作的曲折過程的展開,來揭示農業合作化運動的意義及前景;另一方面,通過對新人的頌揚、對落後人物的批評來顯示這一運動的艱巨性和複雜性。

小說雖然是為配合黨的中心工作而寫,但由於作者堅持現實主義的創作原則,力圖將文學的真實性與傾向性結合起來,將思想性與民族性結合起來,因此這部小說充溢著濃郁的生活氣息而少有圖解政策的的痕跡,宛如一幅色彩斑斕的50 年代中國北方山區農村社會生活的歷史畫卷。

小說主要描寫了四個家庭的內部的關係變化及主要人物的歷史命運,反映了當時農村社會主義改造起步時出現的新氣象和新矛盾。其中有以“糊塗塗”、“常有理”、“鐵算盤”、“惹不起”等人為主的頗具封建宗法性的馬家大院;有土改中得利高的村長范登高家;還有處處受制於老婆的袁天成家。這幾家人或因實力雄厚、或因土改得利過高,或因土地質量特別好,或因有些輕微的剝削而構成擴大合作化運動的離心傾向,這些人對合作社的基本態度是拆。對於這些思想落後的人物,作者抱著批評的態度來刻畫,其中不乏幽默辛辣的諷刺和戲謔的喜劇效果。

“糊塗塗”這個人物寫得最精彩,作者入木三分地刻畫出一位精明過人又善於守拙的富裕中農的形象,他極端自私狹隘,又落後愚昧,為保住“刀把地”來阻止擴社,他與兒子機關算盡,最終卻擋不住合作化高潮的到來。

范登高、“常有理”、“惹不起”等人物形象也各具風姿,活脫傳神。與這些人家形成鮮明對照的是黨支部書記王金生家。這是農村新型家庭的代表。

王金生身為黨的基層工作者,雖然文化水平不高,但頭腦清醒,工作有條理,為人公道寬厚,很客群人擁戴;弟弟玉生也心靈手巧、熱情無私;妹妹玉梅識大體、潑辣能幹,再加上能幹厚道的父親和賢良的母親,組成一個和諧進步的家庭,令人羨慕。靈芝在決定嫁給玉生時就很看重這個家庭的進步因素。

除王金生一家外,小說還塑造了一批年輕的新人形象,如靈芝,“一陣風”滿喜等。他們從小生產者的狹隘思想中解脫出來,充滿著朝氣和活力,使人們看到農村的未來和希望。當然,對比之下,新人形象略顯單薄,不及舊式農民形象豐滿厚實。小說中也穿插了幾對青年的愛情描寫,由於處理得過於匆忙簡單,有人認為這是小說的敗筆,也有人認為這反映了解放初山區青年在婚姻上的新觀念、新方式。