回目

趙子龍力斬五將 諸葛亮智取三城

簡介

孔明不用魏延長驅直入之計,從隴右取平坦大路,依法進兵。

趙雲殺死西涼大半韓德父子五人,大敗魏軍,楙退入南安郡。

諸葛亮計取南安郡和安定都,擒夏侯楙。

正文

《三國演義》第九十二回

《三國演義》第九十二回卻說孔明率兵前至沔陽,經過馬超墳墓,乃令其弟馬岱掛孝,孔明親自祭之。祭畢,回到寨中,商議進兵。忽哨馬報導:“魏主曹睿遣駙馬夏侯楙,調關中諸路軍馬,前來拒敵。”魏延上帳獻策曰:“夏侯楙乃膏粱子弟,懦弱無謀。延願得精兵五千,取路出褒中,循秦嶺以東,當子午谷而投北,不過十日,可到長安。夏侯楙若聞某驟至,必然棄城望橫門邸閣而走。某卻從東方而來,丞相可大驅士馬,自斜谷而進。如此行之,則鹹陽以西,一舉可定也。”孔明笑曰:“此非萬全之計也。汝欺中原無好人物,倘有人進言,于山僻中以兵截殺,非惟五千人受害,亦大傷銳氣。決不可用。”魏延又曰:“丞相兵從大路進發,彼必盡起關中之兵,於路迎敵,則曠日持久,何時而得中原?”孔明曰:“吾從隴右取平坦大路,依法進兵,何憂不勝!”遂不用魏延之計。魏延怏怏不悅。孔明差人令趙雲進兵。

卻說夏侯楙在長安聚集諸路軍馬。時有西涼大將韓德,善使開山大斧,有萬夫不當之勇,引西羌諸路兵八萬到來;見了夏侯楙,楙重賞之,就遣為先鋒。德有四子,皆精通武藝,弓馬過人:長子韓瑛,次子韓瑤,三子韓瓊,四子韓琪。韓德帶四子並西羌兵八萬,取路至鳳鳴山,正遇蜀兵。兩陣對圓。韓德出馬,四子列於兩邊。德厲聲大罵曰:“反國之賊,安敢犯吾境界!”趙雲大怒,挺槍縱馬,單搦韓德交戰。長子韓瑛,躍馬來迎;戰不三合,被趙雲一槍刺死於馬下。次子韓瑤見之,縱馬揮刀來戰。趙雲施逞舊日虎威,抖擻精神迎戰。瑤抵敵不住。三子韓瓊,急挺方天戟驟馬前來夾攻。雲全然不懼,槍法不亂。四子韓琪,見二兄戰雲不下,也縱馬掄兩口日月刀而來,圍住趙雲。雲在中央獨戰三將。少時,韓琪中槍落馬,韓陣中偏將急出救去。雲拖槍便走。韓瓊按戟,急取弓箭射之,連放三箭,皆被雲用槍撥落。瓊大怒,仍綽方天戟縱馬趕來;卻被雲一箭射中面門,落馬而死,韓瑤縱馬舉寶刀便砍趙雲。雲棄槍於地,閃過寶刀,生擒韓瑤歸陣,復縱馬取槍殺過陣來。韓德見四子皆喪於趙雲之手,肝膽皆裂,先走入陣去。西涼兵素知趙雲之名,今見其英勇如昔,誰敢交鋒?趙雲馬到處,陣陣倒退。趙雲匹馬單槍,往來衝突,如入無人之境。後人有詩讚曰:“憶昔常山趙子龍,年登七十建奇功。獨誅四將來沖陣,猶似當陽救主雄。”

鄧芝見趙雲大勝,率蜀兵掩殺,西涼兵大敗而走。韓德險被趙雲擒住,棄甲步行而逃。雲與鄧芝收軍回寨。芝賀曰:“將軍壽已七旬,英勇如昨。今日陣前力斬四將,世所罕有!”雲曰:“丞相以吾年邁,不肯見用,吾故聊以自表耳。”遂差人解韓瑤,申報捷書,以達孔明。

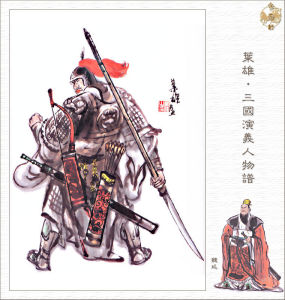

魏延

魏延卻說韓德引敗軍回見夏侯楙,哭告其事。楙自統兵來迎趙雲。探馬報入蜀寨,說夏侯楙引兵到。雲上馬綽槍,引千餘軍,就鳳鳴山前擺成陣勢。當日,夏侯楙戴金盔,坐白馬,手提大砍刀,立在門旗之下。見趙雲躍馬挺槍,往來馳騁,楙欲自戰。韓德曰:“殺吾四子之仇,如何不報!”縱馬輪開山大斧,直取趙雲。雲奮怒挺槍來迎;戰不三合,槍起處,刺死韓德於馬下,急撥馬直取夏侯楙。楙慌忙閃入本陣。鄧芝驅兵掩殺,魏兵又折一陣,退十餘里下寨。楙連夜與眾將商議曰:“吾久聞趙雲之名,未嘗見面;今日年老,英雄尚在,方信當陽長坂之事。似此無人可敵,如之奈何?”參軍程武,乃程昱之子也,進言曰:“某料趙雲有勇無謀,不足為慮。來日都督再引兵出,先伏兩軍於左右;都督臨陣先退,誘趙雲到伏兵處;都督卻登山指揮四面軍馬,重疊圍住,雲可擒矣。”楙從其言,遂遣董禧引三萬軍伏於左,薛則引三萬軍伏於右。二人埋伏已定。

次日,夏侯楙復整金鼓旗幡,率兵而進。趙雲、鄧芝出迎。芝在馬上謂趙雲曰:“昨夜魏兵大敗而走,今日復來,必有詐也。老將軍防之。”子龍曰:“量此乳臭小兒,何足道哉!吾今日必當擒之!”便躍馬而出。魏將潘遂出迎,戰不三合,撥馬便走。趙雲趕去,魏陣中八員將一齊來迎。放過夏侯楙先走,八將陸續奔走。趙雲乘勢追殺,鄧芝引兵繼進。趙雲深入重地,只聽得四面喊聲大震。鄧芝急收軍退回,左有董禧,右有薛則,兩路兵殺到。鄧芝兵少,不能解救。趙雲被困在垓心,東衝西突,魏兵越厚。時雲手下止有千餘人,殺到山坡之下,只見夏侯楙在山上指揮三軍。趙雲投東則望東指,投西則望西指,因此趙雲不能突圍,乃引兵殺上山來。半山中擂木炮石打將下來,不能上山。趙雲從辰時殺至酉時,不得脫走,只得下馬少歇,且待月明再戰。卻才卸甲而坐,月光方出,忽四下火光沖天,鼓聲大震,矢石如雨,魏兵殺到,皆叫曰:“趙雲早降!”雲急上馬迎敵。四面軍馬漸漸逼近,八方弩箭交射甚急,人馬皆不能向前。雲仰天嘆曰:“吾不服老,死於此地矣!”忽東北角上喊聲大起,魏兵紛紛亂竄,一彪軍殺到,為首大將持丈八點鋼矛,馬項下掛一顆人頭。雲視之,乃張苞也。苞見了趙雲,言曰:“丞相恐老將軍有失,特遣某引五千兵接應。聞老將軍被困,故殺透重圍。正遇魏將薛則攔路,被某殺之。”雲大喜,即與張苞殺出西北角來。只見魏兵棄戈奔走:一彪軍從外吶喊殺人,為首大將提偃月青龍刀,手挽人頭。雲視之,乃關興也。興曰:“奉丞相之命,恐老將軍有失,特引五千兵前來接應。卻才陣上逢著魏將董禧,被吾一刀斬之,梟首在此。丞相隨後便到也。”雲曰:“二將軍已建奇功,何不趁今日擒住夏侯楙,以定大事?”張苞聞言,遂引兵去了。興曰:“我也乾功去。”遂亦引兵去了。雲回顧左右曰:“他兩個是吾子侄輩,尚且爭先乾功;吾乃國家上將,朝廷舊臣,反不如此小兒耶?吾當舍老命以報先帝之恩!”於是引兵來捉夏侯楙。當夜三路兵夾攻,大破魏軍一陣。鄧芝引兵接應,殺得屍橫遍野,血流成河。夏侯楙乃無謀之人,更兼年幼,不曾經戰,見軍大亂,遂引帳下驍將百餘人,望南安郡而走。眾軍因見無主,盡皆逃竄。興、苞二將聞夏侯楙望南安郡去了,連夜趕來。楙走入城中,令緊閉城門,驅兵守御。興、苞二人趕到,將城圍住;趙雲隨後也到:三面攻打。少時,鄧芝亦引兵到。一連圍了十日,攻打不下。

忽報丞相留後軍住沔陽,左軍屯陽平,右軍屯石城,自引中軍來到。趙雲、鄧芝、關興、張苞皆來拜問孔明,說連日攻城不下。孔明遂乘小車親到城邊周圍看了一遍,回寨升帳而坐。眾將環立聽令。孔明曰:“此郡壕深城峻,不易攻也。吾正事不在此城,汝等如只久攻,倘魏兵分道而出,以取漢中,吾軍危矣。”鄧芝曰:“夏侯楙乃魏之駙馬,若擒此人,勝斬百將。今困於此,豈可棄之而去?”孔明曰:“吾自有計。此處西連天水郡,北抵安定郡,二處太守,不知何人?”探卒答曰:“天水太守馬遵,安定太守崔諒。”孔明大喜,乃喚魏延受計,如此如此;又喚關興、張苞受計,如此如此;又喚心腹軍士二人受計,如此行之。各將領命,引兵而去。孔明卻在南安城外,令軍運柴草堆於城下,口稱燒城。魏兵聞知,皆大笑不懼。卻說安定太守崔諒,在城中聞蜀兵圍了南安,困住夏侯楙,十分慌懼,即點軍馬約共四千,守住城池。忽見一人自正南而來,口稱有機密事。崔諒喚入問之,答曰:“某是夏侯都督帳下心腹將裴緒。今奉都督將令,特來求救於天水、安定二郡。南安甚急,每日城上縱火為號,專望二郡救兵,並不見到;因復差某殺出重圍,來此告急。可星夜起兵為外應。都督若見二郡兵到,卻開城門接應也。”諒曰:“有都督文書否?”緒貼肉取出,汗已濕透;略教一視,急令手下換了乏馬,便出城望天水而去。不二日,又有報馬到,告天水太守已起兵救援南安去了,教安定早早接應。崔諒與府官商議。多官曰:“若不去救,失了南安,送了夏侯駙馬,皆我兩郡之罪也:只得救之。”諒即點起人馬,離城而去,只留文官守城。

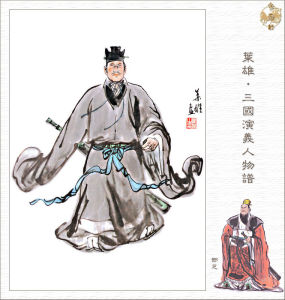

鄧芝

鄧芝崔諒提兵向南安大路進發,遙望見火光沖天,催兵星夜前進,離南安尚有五十餘里,忽聞前後喊聲大震,哨馬報導:“前面關興截住去路,背後張苞殺來!”安定之兵,四下逃竄。諒大驚,乃領手下百餘人,往小路死戰得脫,奔回安定。方到城壕邊,城上亂箭射下來。蜀將魏延在城上叫曰:“吾已取了城也!何不早降?”原來魏延扮作安定軍,夤夜賺開城門,蜀兵盡入,因此得了安定。

崔諒慌投天水郡來。行不到一程,前面一彪軍擺開。大旗之下,一人綸巾羽扇,道袍鶴氅,端坐於車上。諒視之,乃孔明也,急撥回馬走。關興、張苞兩路兵追到,只叫:“早降!”崔諒見四面皆是蜀兵,不得已遂降,同歸大寨。孔明以上賓相待。孔明曰:“南安太守與足下交厚否?”諒曰:“此人乃楊阜之族弟楊陵也;與某鄰郡,交契甚厚。”孔明曰:“今欲煩足下入城,說楊陵擒夏侯楙,可乎?”諒曰:“丞相若令某去,可暫退軍馬,容某入城說之。”孔明從其言,即時傳令,教四面軍馬各退二十里下寨。崔諒匹馬到城邊叫開城門,入到府中,與楊陵禮畢,細言其事。陵曰:“我等受魏主大恩,安忍背之?可將計就計而行。”遂引崔諒到夏侯楙處,備細說知。楙曰:“當用何計?”楊陵曰:“只推某獻城門,賺蜀兵入,卻就城中殺之。”崔諒依計而行,出城見孔明,說:“楊陵獻城門,放大軍入城,以擒夏侯楙。楊陵本欲自捉,因手下勇士不多,未敢輕動。”孔明曰:“此事至易:今有足下原降兵百餘人,於內暗藏蜀將扮作安定軍馬,帶入城去、先伏於夏侯楙府下;卻暗約楊陵,待半夜之時,獻開城門,裡應外合。”崔諒暗思:“若不帶蜀將去,恐孔明生疑。且帶入去,就內先斬之,舉火為號,賺孔明入來,殺之可也。”因此應允。孔明囑曰:“吾遣親信將關興、張苞隨足下先去,只推救軍殺入城中,以安夏侯楙之心;但舉火,吾當親入城去擒之。”時值黃昏,關興、張苞受了孔明密計,披掛上馬,各執兵器,雜在安定軍中,隨崔諒來到南安城下。楊陵在城上撐起懸空板,倚定護心欄,問曰:“何處軍馬?”崔諒曰:“安定救軍來到。”諒先射一號箭上城,箭上帶著密書曰:“今諸葛亮先遣二將,伏於城中,要裡應外合;且不可驚動,恐泄漏計策。待入府中圖之。”楊陵將書見了夏侯楙,細言其事。楙曰:“既然諸葛亮中計,可教刀斧手百餘人,伏於府中。如二將隨崔太守到府下馬,閉門斬之;卻於城上舉火,賺諸葛亮入城。伏兵齊出,亮可擒矣。”

安排已畢,楊陵回到城上言曰:“既是安定軍馬,可放入城。”關興跟崔諒先行,張苞在後。楊陵下城,在門邊迎接。興手起刀落,斬楊陵於馬下。崔諒大驚,急撥馬奔到吊橋邊,張苞大喝曰:“賊子休走!汝等詭計,如何瞞得丞相耶!”手起一槍,刺崔諒於馬下。關興早到城上,放起火來。四面蜀兵齊入。夏侯楙措手不及,開南門併力殺出。一彪軍攔住,為首大將,乃是王平;交馬只一合,生擒夏侯楙於馬上,余皆殺死。孔明入南安,招諭軍民,秋毫無犯。眾將各各獻功。孔明將夏侯楙囚於車中。鄧芝問曰:“丞相何故知崔諒詐也?”孔明曰:“吾已知此人無降心,故意使入城。彼必盡情告與夏侯楙,欲將計就計而行。吾見來情,足知其詐,復使二將同去,以穩其心。此人若有真心,必然阻當;彼忻然同去者,恐吾疑也。他意中度二將同去,賺入城內殺之未遲;又令吾軍有托,放心而進。吾已暗囑二將,就城門下圖之。城內必無準備,吾軍隨後便到。此出其不意也。”眾將拜服。孔明曰:“賺崔諒者,吾使心腹人詐作魏將裴緒也。吾又去賺天水郡,至今未到,不知何故。今可乘勢取之。”乃留吳懿守南安,劉琰守安定,替出魏延軍馬去取天水郡。

卻說天水郡太守馬遵,聽知夏侯楙困在南安城中,乃聚文武官商議。功曹梁緒、主簿尹賞、主記梁虔等曰:“夏侯駙馬乃金枝玉葉,倘有疏虞,難逃坐視之罪。太守何不盡起本部兵以救之?”馬遵正疑慮間,忽報夏侯駙馬差心腹將裴緒到。緒入府,取公文付馬遵,說:“都督求安定、天水兩郡之兵,星夜救應。”言訖,匆匆而去。次日又有報馬到,稱說:“安定兵已先去了,教太守火急前來會合。”

馬遵正欲起兵,忽一人自外而入曰:“太守中諸葛亮之計矣!”眾視之,乃天水冀人也,姓姜名維,字伯約。父名冏,昔日曾為天水郡功曹,因羌人亂,沒於王事。維自幼博覽群書,兵法武藝,無所不通;奉母至孝,郡人敬之;後為中郎將,就參本郡軍事。當日姜維謂馬遵曰:“近聞諸葛亮殺敗夏侯楙,困於南安,水泄不通,安得有人自重圍之中而出?又且裴緒乃無名下將,從不曾見;況安定報馬,又無公文,以此察之,此人乃蜀將詐稱魏將。賺得太守出城,料城中無備,必然暗伏一軍於左近,乘虛而取天水也,”馬遵大悟曰:“非伯約之言,則誤中奸計矣!”維笑曰:“太守放心。某有一計,可擒諸葛亮,解南安之危。”正是:運籌又遇強中手,鬥智還逢意外人。

未知其計如何,且看下文分解。

賞析

本章一開始就引出了一大話題,便是魏延提出的兵出子午谷計畫,此非演義杜撰,史書上確有記載:三國志中記載:

“延每隨亮出,輒欲請兵萬人,與亮異道會於潼關,如韓信故事,亮制而不許。延常謂亮為怯,嘆恨己才用之不盡。”

而《魏略》更是記載了子午谷計畫。

“夏侯楙為安西將軍,鎮長安,亮於南鄭與群下計議,延曰:“聞夏侯楙少,主婿也,怯而無謀。今假延精兵五千,負糧五千,直從褒中出,循秦嶺而東,當子午而北,不過十日可到長安。楙聞延奄至,必乘船逃走。長安中惟有御史、京兆太守耳,橫門邸閣與散民之谷足周食也。比東方相合聚,尚二十許日,而公從斜谷來,必足以達。如此,則一舉而鹹陽以西可定矣。”

演義中便是以此為藍本。

子午谷計畫長期以來便是爭論不休,其中,子午谷計畫的可行性是一大焦點,有從數據,地理,才幹,等等方面來論證的。對這些論證,這裡並不一一介紹,其實在我看來,子午谷計畫的可行性並不是十分重要。

當然,首先要說明的,我認為不重要倒不是因為子午谷計畫完全不可行,魏延提出這計畫雖有誇大自身貶低敵軍的問題,但是也未必不能成事,當年韓信偷渡陳倉,背水一戰,在當時人看來何嘗不是完全的不可行,但是都成功了,魏延說不定也能一舉成功破得長安。即使反對此計畫的諸葛亮也沒說此計荒謬,只是說太過危險,但是行軍打仗都是行險之事。當然,我更沒有認為子午谷計畫完美無暇,出奇兵往往便意味著風險,子午谷本是險道,便是出得也要面對敵軍大眾,若有一點閃失,難保有覆滅的危險,就好象日後鄧艾偷渡陰平,其實也是險到了極點,幾次三番有覆滅的危險,鄧艾的成功,可說是運氣實在太好,但是魏延是否有這么好的運氣,就不可得知。

其實在我看來,子午谷計畫是個不完全計畫,便是說,有可能成功,有可能失敗,他這個計畫不是完全建立在實力基礎之上,而是建立在對方失誤基礎之上,這意味著有可能成功,也有可能失敗,這是一種不可複製計畫,而且因為沒有成行,我們更不知他到底會是成功而是失敗了。

何況,最關鍵的一點,這個計畫的可行與否並不是取決於魏延,而是取決於諸葛亮。魏延的計畫中,奪取長安只是第一步,魏延面對的長安並不是鄧艾面對的成都,鄧艾破了成都,蜀漢就滅亡了,鍾會只是來接收勝利果實而已。魏延破了長安,則要面對曹魏的反攻大軍,要求諸葛亮快速趕來與魏延會師,否則以魏延之兵力,長安絕對是守不住的。這裡的計畫關鍵還是在於諸葛亮的大軍是否能及時趕到,這個計畫並不是魏延一軍而已,而是關係整個蜀漢北伐軍的整體計畫。這自然不得不要求全盤考慮之。

魏延提出子午谷計畫,作為一個隨軍將領,自然有他的道理,但是諸葛亮不同意子午谷計畫,也有他的道理,其實雙方都是正確的,只是立場不同。

作為魏延來說,他是當時諸葛亮之下第一重將,常年在漢中與敵軍對峙,又常欲獨立帶軍,提出這個子午谷計畫在情理之中。但是,作為諸葛亮來說,他要通盤考慮大局,魏延確實乃一良將,但是兵出險招,難保沒有問題,魏延乃當時蜀漢大將,名聲極重,一旦有所閃失,對蜀漢來說可謂是大敗,何況蜀漢兵力畢竟有限,分兵與魏延出子午谷肯定也少不得大量兵士,諸葛亮所部力量便弱了許多,能否對付那些魏軍也是未知之事。便是對付得了魏軍,正如前面所言,能否及時趕到與魏延會師也是難知之事。諸葛亮有一大特點,便是謹慎至極,他不同意魏延計畫乃是再正常不過。

其實,也就是立場不同,便是魏延站在諸葛亮的立場之上,有一將自告奮勇行那子午谷計畫,魏延會答應嗎?他便是相信自己能成事,但是也會疑慮那一將是否能成功,(若是魏延親身犯險,魏延自然對自己的能力相信無疑,則大軍該何人帶領呢?)尤其是這個成功與否決定了整個大軍的走向,那時的魏延也必然會如諸葛亮一般謹慎。所謂不在其位,不謀其政,不在其位,不知其位的滋味。當年諸葛亮輔佐劉備時,也提出過許多冒險的計畫,但是一旦自己掌權,便謹慎無比,權力越大,責任越大,越是謹小慎微。魏延和諸葛亮的衝突其實都沒有錯,只能說是一種自己扮演的角色衝突。

說到這裡,我們再說說奇兵,子午谷計畫便是典型的出奇兵制勝,奇兵因為能以弱勝強,以少勝多,便被尊為成功的不二法門。但是也需要注意到,奇兵往往也就意味著風險大,我們現在看到許多成功的奇兵事例,但是那是因為失敗的沒有列入史冊而已,實際上奇兵大都以失敗居多,正常情況下,一般的戰鬥都是以所謂的正兵也就是傳統戰術比拼實力,奇兵只是輔佐而已,而且奇兵也是要許多條件的。

奇兵其一者:被迫而用,敵強我弱,敵眾我寡,危在旦夕,故不得以而用之,這種奇兵都是被逼出來的,就好象曹操初起兵時往往出奇兵制勝,但是並不是他喜歡出,而都是被逼的,就好象官渡偷襲烏巢,那也是因為被逼得沒辦法了才硬上的,日後曹操出征也都是正正規規和人比拼,沒有玩這種險招的,也是,我現在家大業大,又沒人把刀架我脖子上,幹嗎要冒險呢,韓信當年背水一戰也是因為當時實在沒兵了。

奇兵其二者:需有兵可用,你說你想出奇兵,那一定要能調動得了那些兵才行,不管有幾個兵,若是你調動不了,那也別想出什麼奇兵了,韓信能出奇兵那就是因為有兵權,雖然兵是差了些,但是總有,後來鄧艾能出陰平也是因為他實際上也是獨立帶兵的,他沒和鍾會合兵,獨立帶軍,否則能不能出陰平也是問題,至於魏延就不行了,受到了諸葛亮的節制,兵權有限,沒有命令是出不得奇兵的。

奇兵其三者:實力對比強者可出之。又要說到實力了,大家或許很奇怪,不是奇兵都是弱者所用嗎?為什麼變成這樣了。確實,弱者要出奇制勝,因為他們實力弱,不出奇難以扭轉,但是另一方面,因為實力弱所以也沒辦法出奇,因為經不起打擊,一旦失敗則血本無歸,但是強者不同,因為實力強,所以可以在正兵之外還分奇兵騷擾之,成功最好,不成功也對整體影響不大。就好象蜀漢對曹魏,魏延的子午谷計畫即便成功,對曹魏也不是滅頂之災,還有大量地盤可供迴旋。但是鄧艾偷襲成功,則蜀漢覆滅。魏延子午谷計畫失敗,身為蜀漢大將的魏延身亡,近萬將士戰沒,對於北伐大軍則元氣大傷,但是即便鄧艾所部全沒,曹魏還有鍾會在後,鍾會之後還有司馬昭親領大軍隨後。(當然,還是因為鄧艾自己統領所部的關係,但是也是因為當時曹魏實力足夠強盛,諸葛亮就沒有那么多的實力可以留出大軍給魏延,這一點到了姜維那時也是一樣,姜維當初也和魏延一樣覺得給自己的兵少,但是得掌大權也分不出兵給手下部將,就是因為實力不足。)

所以說對於弱國來說,出奇制勝是一種辦法,如子午谷,但是這種辦法傷敵也傷己,賭博性很大,做的不好便是亡國之途,不是萬不得已不會用,而另一種辦法便是如諸葛亮這樣以正兵出擊,在局部形成優勢,指望對手犯錯誤了。

這兩種辦法不能說好壞,都是要看運氣與對方的反應而定,後者相對穩妥一些,諸葛亮選擇了後者,是因為他的地位,也是因為他的謹慎,也是因為國家的實力。

回評

毛宗崗批語

此回首寫趙雲戰功,所以成雲之志也。曷成乎雲之志?曰:先主初即帝位時,雲即以伐魏為勸矣。先主之伐吳,以云為後應,為其志不在伐吳故也。武侯之伐魏,以云為先鋒,為其志在伐魏故也。英雄行復仇之志者,自惜其年,又惜仇人之年。不能及曹丕之未死而伐魏,已深為曹丕惜;不更及趙雲之未死而伐魏,不得不為趙雲惜哉!然則雲之復仇,不敢以老而自愛,正以老而愈不得不奮耳。

魏延子午谷之謀,未嘗不善,武侯以為危計而不用,蓋逆知天意之不可回,而不欲行險以爭之耳。知天意之不可回,而行險以奪之,即爭之未必勝。爭之不勝,而天下後世乃得以行險之失,為我咎矣。惟兢兢然持一至慎之心,出於萬全之策,而終一能回天意於萬一,然後可以無憾於人事耳。

一擒孟獲之前,先取三郡;一出祁山之前,亦先取三郡,斯則同矣。而前三郡之取則俱易,後三郡之取則兩易而一難。前者高定真降,妙在假疑其詐;今者崔諒詐降,妙在假信其真。前者高定與雍闓不睦,妙在使中我之計;今者崔諒與楊陵同謀,又妙在即用彼之計。令讀者觀其前文,更不能測其後文;觀其後文,乃始解其前文。事之巧,文之幻,皆妙絕今古。

蜀之有姜維,非繼武侯而終伐魏之事者乎?六出祁山之後,始有九伐中原之事。而一出祁山之前,早伏一九伐中原之人。將正伏之,先反伏之。正伏之為蜀之姜維,反伏之為魏之姜維。而此回則猶反伏之者也。觀天地古今自然之文,可以悟作文者結構之法矣。

李贄總評

趙子龍不肯老,夏侯楙又肯小;諸葛孔明不肯呆,夏侯楙又肯乖,真正是個對手,呵。

鍾敬伯總評

子龍當陽長坂,功高五虎。昔日英雄,末年尚在,安肯自老乎?其大一破魏兵,獨誅四將,所謂老當益壯者也。