回目

困司馬漢將奇謀 廢曹芳魏家果報

簡介

姜維在董亭與徐質交兵大敗,姜維造木牛流馬運糧誘殺了徐質,又於鐵籠山圍住了司馬昭,但被郭淮使來的降魏羌兵殺敗,於路用郭淮射來之箭射死郭淮,敗回漢中。

曹芳欲圖司馬師、司馬昭,被師所廢,立曹髦為帝。

正文

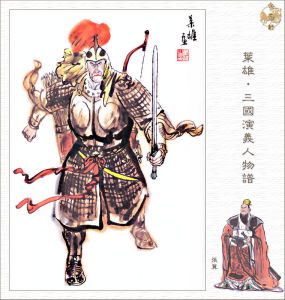

張翼

張翼蜀漢延熙十六年秋,將軍姜維起兵二十萬,令廖化、張翼為左右先鋒,夏侯霸為參謀,張嶷為運糧使,大兵出陽平關伐魏。維與夏侯霸商議曰:“向取雍州,不克而還;今若再出,必又有準備。公有何高見?”霸曰:“隴上諸郡,只有南安錢糧最廣;若先取之,足可為本。向者不克而還,蓋因羌兵不至。今可先遣人會羌人於隴右,然後進兵出石營,從董亭直取南安。”維大喜曰:“公言甚妙!”遂遣郤正為使,齎金珠蜀錦入羌,結好羌王。羌王迷當,得了禮物,便起兵五萬,令羌將俄何燒戈為大先鋒,引兵南安來。

魏左將軍郭淮聞報,飛奏洛陽。司馬師問諸將曰:“誰敢去敵蜀兵?”輔國將軍徐質曰:“某願往。”師素知徐質英勇過人,心中大喜,即令徐質為先鋒,令司馬昭為大都督,領兵望隴西進發。軍至董亭,正遇姜維,兩軍列成陣勢。徐質使開山大斧,出馬挑戰。蜀陣中廖化出迎。戰不數合,化拖刀敗回。張翼縱馬挺槍而迎,戰不數合,又敗入陣。徐質驅兵掩殺,蜀兵大敗,退三十餘里。司馬昭亦收兵回,各自下寨。

姜維與夏侯霸商議曰:“徐質勇甚,當以何策擒之?”霸曰:“來日詐敗,以埋伏之計勝之。”維曰:“司馬昭乃仲達之子,豈不知兵法?若見地勢掩映,必不肯追。吾見魏兵累次斷吾糧道,今卻用此計誘之,可斬徐質矣。”遂喚廖化分付如此如此,又喚張翼分付如此如此:二人領兵去了。一面令軍士於路撒下鐵蒺藜,寨外多排鹿角,示以久計。

徐質連日引兵搦戰,蜀兵不出。哨馬報司馬昭說:“蜀兵在鐵籠山後,用木牛流馬搬運糧草,以為久計,只待羌兵策應。”昭喚徐質曰:“昔日所以勝蜀者,因斷彼糧道也。今蜀兵在鐵籠山後運糧,汝今夜引兵五千,斷其糧道,蜀兵自退矣。”徐質領令,初更時分,引兵望鐵籠山來,果見蜀兵二百餘人,驅百餘頭木牛流馬,裝載糧草而行。魏兵一聲喊起,徐質當先攔住。蜀兵盡棄糧草而走。質分兵一半,押送糧草回寨;自引兵一半追來。追不到十里,前面車仗橫截去路。質令軍士下馬拆開車仗,只見兩邊忽然火起。質急勒馬回走,後面山僻窄狹處,亦有車仗截路,火光迸起。質等冒煙突火,縱馬而出。一聲炮響,兩路軍殺來:左有廖化,右有張翼,大殺一陣,魏兵大敗。

徐質奮死隻身而走,人困馬乏,正奔走間,前面一枝兵殺到,乃姜維也。質大驚無措,被維一槍刺倒坐下馬,徐質跌下馬來,被眾軍亂刀砍死。質所分一半押糧兵,亦被夏侯霸所擒,盡降其眾。霸將魏兵衣甲馬匹,令蜀兵穿了,就令騎坐,打著魏軍旗號,從小路徑奔回魏寨來。魏軍見本部兵回,開門放入,蜀兵就寨中殺起。司馬昭大驚,慌忙上馬走時,前面廖化殺來。昭不能前進,急退時,姜維引兵從小路殺到。昭四下無路,只得勒兵上鐵籠山據守。原來此山只有一條路,四下皆險峻難上;其上惟有一泉,止夠百人之飲,——此時昭手下有六千人,被姜維絕其路口,山上泉水不敷,人馬枯渴。昭仰天長嘆曰:“吾死於此地矣!”後人有詩曰:“妙算姜維不等閒,魏師受困鐵籠間:龐涓始入馬陵道,項羽初圍九里山。”

主簿王韜曰:“昔日耿恭受困,拜井而得甘泉。將軍何不效之?”昭從其言,遂上山頂泉邊,再拜而祝曰:“昭奉詔來退蜀兵,若昭合死,令甘泉枯竭,昭自當刎頸,教部軍盡降;如壽祿未終,願蒼天早賜甘泉,以活眾命!”祝畢,泉水湧出,取之不竭,因此人馬不死。

卻說姜維在山下困住魏兵,謂眾將曰:“昔日丞相在上方谷,不曾捉住司馬懿,吾深為恨;今司馬昭必被吾擒矣。”

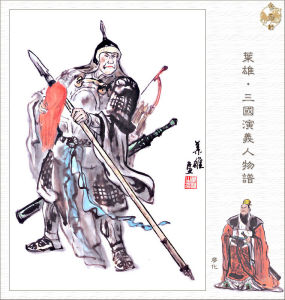

廖化

廖化卻說郭淮聽知司馬昭困於鐵籠山上,欲提兵來。陳泰曰:“姜維會合羌兵,欲先取南安。今羌兵已到,將軍若撤兵去救,羌兵必乘虛襲我後也。可先令人詐降羌人,於中取事;若退了此兵,方可救鐵籠之圍。”郭淮從之,遂令陳泰引五千兵,逕到羌王寨內,解甲而入,泣拜曰:“郭淮妄自尊大,常有殺泰之心,故來投降。郭淮軍中虛實,某俱知之。只今夜願引一軍前去劫寨,便可成功。如兵到魏寨,自有內應。”迷當大喜,遂令俄何燒戈同陳泰來劫魏寨。俄何燒戈教泰降兵在後,令泰引羌兵為前部。是夜二更,竟到魏寨,寨門大開。陳泰一騎馬先入。俄何燒戈驟馬挺槍入寨之時,只叫得一聲苦,連人帶馬,跌在陷坑裡。陳泰兵從後面殺來,郭淮從左邊殺來,羌兵大亂,自相踐踏,死者無數,生者盡降。俄何燒戈自刎而死。郭淮、陳泰引兵直殺到羌人寨中,迷當大王急出帳上馬時,被魏兵生擒活捉,來見郭淮。淮慌下馬,親去其縛,用好言撫慰曰:“朝廷素以公為忠義,今何故助蜀人也?”迷當慚愧伏罪。淮乃說迷當曰:“公今為前部,去解鐵籠山之圍,退了蜀兵,吾奏準天子,自有厚賜。”

迷當從之,遂引羌兵在前,魏兵在後,徑奔鐵籠山。時值三更,先令人報知姜維。維大喜,教請入相見。魏兵多半雜在羌人部內;行到蜀寨前,維令大兵皆在寨外屯紥,迷當引百餘人到中軍帳前。姜維、夏侯霸二人出迎。魏將不等迷當開言,就從背後殺將起來。維大驚,急上馬而走。羌、魏之兵,一齊殺入。蜀兵四分五落,各自逃生。維手無器械,腰間止有一副弓箭,走得慌忙,箭皆落了,只有空壺。維望山中而走,背後郭淮引兵趕來;見維手無寸鐵,乃驟馬挺槍追之。看看至近,維虛拽弓弦,連響十餘次。淮連躲數番,不見箭到,知維無箭,乃掛住鋼槍,拈弓搭箭射之。維急閃過,順手接了,就扣在弓弦上;待淮追近,望面門上盡力射去,淮應弦落馬。維勒回馬來殺郭淮,魏軍驟至。維下手不及,只掣得淮槍而去。魏兵不敢追趕,急救淮歸寨,拔出箭頭,血流不止而死。司馬昭下山引兵追趕,半途而回。夏侯霸隨後逃至,與姜維一齊奔走。維折了許多人馬,一路收紥不住,自回漢中。雖然兵敗,卻射死郭淮,殺死徐質,挫動魏國之威,將功補罪。卻說司馬昭犒勞羌兵,發遣回國去訖,班師還洛陽,與兄司馬師專制朝權,群臣莫敢不服。魏主曹芳每見師入朝,戰慄不已,如針刺背。一日,芳設朝,見師帶劍上殿,慌忙下榻迎之。師笑曰:“豈有君迎臣之禮也,請陛下穩便。”須臾,群臣奏事,司馬師俱自剖斷,並不啟奏魏主。少時朝退,師昂然下殿,乘車出內,前遮後擁,不下數千人馬。

芳退入後殿,顧左右止有三人:乃太常夏侯玄,中書令李豐,光祿大夫張緝,緝乃張皇后之父,曹芳之皇丈也。芳叱退近侍,同三人至密室商議。芳執張緝之手而哭曰:“司馬師視朕如小兒,覷百官如草芥,社稷早晚必歸此人矣!”言訖大哭。李豐奏曰:“陛下勿憂。臣雖不才,願以陛下之明詔,聚四方之英傑,以剿此賊。”夏侯玄奏曰:“臣叔夏侯霸降蜀,因懼司馬兄弟謀害故耳;今若剿除此賊,臣叔必回也。臣乃國家舊戚,安敢坐視奸賊亂國,願同奉詔討之。”芳曰:“但恐不能耳。”三人哭奏曰:“臣等誓當同心滅賊,以報陛下!”芳脫下龍鳳汗衫,咬破指尖,寫了血詔,授與張緝,乃囑曰:“朕祖武皇帝誅董承,蓋為機事不密也。卿等須謹細,勿泄於外。”豐曰:“陛下何出此不利之言?臣等非董承之輩,司馬師安比武祖也?陛下勿疑。”

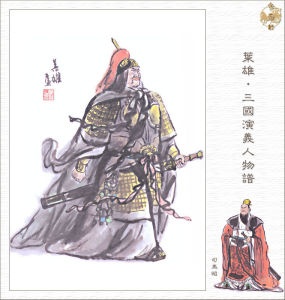

司馬昭

司馬昭三人辭出,至東華門左側,正見司馬師帶劍而來,從者數百人,皆持兵器。三人立於道傍。師問曰:“汝三人退朝何遲?”李豐曰:“聖上在內廷觀書,我三人侍讀故耳。”師曰:“所看何書?”豐曰:“乃夏、商、周三代之書也。”師曰:“上見此書,問何故事?”豐曰:“天子所問伊尹扶商、周公攝政之事,我等皆奏曰:今司馬大將軍,即伊尹、周公也。”師冷笑曰:“汝等豈將吾比伊尹、周公!其心實指吾為王莽、董卓!”三人皆曰:“我等皆將軍門下之人,安敢如此?”師大怒曰:“汝等乃口諛之人!適間與天子在密室中所哭何事?”三人曰:“實無此狀。”師叱曰:“汝三人淚眼尚紅,如何抵賴!”夏侯玄知事已泄,乃厲聲大罵曰:“吾等所哭者,為汝威震其主,將謀篡逆耳!”師大怒,叱武士捉夏侯玄。玄揎拳裸袖,徑擊司馬師,卻被武士擒住。師令將各人搜檢,於張緝身畔搜出一龍鳳汗衫,上有血字。左右呈與司馬師。師視之,乃密詔也。詔曰:“司馬師弟兄,共持大權,將圖篡逆。所以詔制,皆非朕意。各部官兵將士,可同仗忠義,討滅賊臣,匡扶社稷。功成之日,重加爵賞。”司馬師看畢,勃然大怒曰:“原來汝等正欲謀害吾兄弟!情理難容!”遂令將三人腰斬於市,滅其三族。三人罵不絕口。比臨東市中,牙齒盡被打落,各人含糊數罵而死。

師直入後宮。魏主曹芳正與張皇后商議此事。皇后曰:“內廷耳目甚多,倘事泄露,必累妾矣!”正言間,忽見師入,皇后大驚。師按劍謂芳曰:“臣父立陛下為君,功德不在周公之下;臣事陛下,亦與伊尹何別乎?今反以恩為仇,以功為過,欲與二三小臣,謀害臣兄弟,何也?”芳曰:“朕無此心。”師袖中取出汗衫,擲之於地曰:“此誰人所作耶!”芳魂飛天外,魄散九霄,戰慄而答曰:“此皆為他人所逼故也。朕豈敢興此心?”師曰:“妄誣大臣造反,當加何罪?”芳跪告曰:“朕合有罪,望大將軍恕之!”師曰:“陛下請起。國法未可廢也。”乃指張皇后曰:“此是張緝之女,理當除之!”芳大哭求免,師不從,叱左右將張後捉出,至東華門內,用白練絞死。後人有詩曰:“當年伏後出宮門,跣足哀號別至尊。司馬今朝依此例,天教還報在兒孫。”

次日,司馬師大會群臣曰:“今主上荒淫無道,褻近娼優,聽信讒言,閉塞賢路:其罪甚於漢之昌邑,不能主天下。吾謹按伊尹、霍光之法,別立新君,以保社稷,以安天下,如何?”眾皆應曰:“大將軍行伊、霍之事,所謂應天順人,誰敢違命?”師遂同多官入永寧宮,奏聞太后。太后曰:“大將軍欲立何人為君?”師曰:“臣觀彭城王曹據,聰明仁孝,可以為天下之主。”太后曰:“彭城王乃老身之叔,今立為君,我何以當之?今有高貴鄉公曹髦,乃文皇帝之孫;此人溫恭克讓,可以立之。卿等大臣,從長計議。”一人奏曰:“太后之言是也。便可立之。”眾視之,乃司馬師宗叔司馬孚也。師遂遣使往元城召高貴鄉公;請太后升太極殿,召芳責之曰:“汝荒淫無度,褻近娼優,不可承天下;當納下璽綬,復齊王之爵,目下起程,非宣召不許入朝。”芳泣拜太后,納了國寶,乘王車大哭而去。只有數員忠義之臣,含淚而送。後人有詩曰:“昔日曹瞞相漢時,欺他寡婦與孤兒。誰知四十餘年後,寡婦孤兒亦被欺。”卻說高貴鄉公曹髦,字彥士,乃文帝之孫,東海定王霖之子也。當日,司馬師以太后命宣至,文武官僚備鑾駕於西掖門外拜迎。髦慌忙答禮。太尉王肅曰:“主上不當答禮。”髦曰:“吾亦人臣也,安得不答禮乎?”文武扶髦上輦入宮,髦辭曰:“太后詔命,不知為何,吾安敢乘輦而入?”遂步行至太極東堂。司馬師迎著,髦先下拜,師急扶起。問候已畢,引見太后。後曰:“吾見汝年幼時,有帝王之相;汝今可為天下之主:務須恭儉節用,布德施仁,勿辱先帝也。”髦再三謙辭。師令文武請髦出太極殿,是日立為新君,改嘉平六年為正元元年,大赦天下,假大將軍司馬師黃鉞,入朝不趨,奏事不名,帶劍上殿。文武百官,各有封賜。

正元二年春正月,有細作飛報,說鎮東將軍毋丘儉、揚州刺史文欽,以廢主為名,起兵前來。司馬師大驚。正是:漢臣曾有勤王志,魏將還興討賊師。

未知如何迎敵,且看下文分解。

賞析

演義本回記載的這次姜維出兵有些亂,蜀漢延熙十六年,姜維確實出征過一次,但是這一次出征沒有遇到司馬昭,實際上演義中說姜維與司馬師和司馬昭對敵過,基本上是虛構的,司馬師早年在父親麾下,那時姜維和司馬師都不是主將,等到司馬懿死,司馬師都在中央統領全局,除了文欽毌丘儉之亂,司馬師親自帶兵出征外,都沒有遠離京城,自然不可能與姜維對陣。至於司馬昭,倒是常在西邊與蜀漢作戰,但是一開始是跟隨曹爽攻蜀,身為夏侯玄副將,沒有統兵大權。等到有了統兵大權,一下卻成了都督關中諸軍的主帥,和姜維沒有直接對陣。之後司馬師死,司馬昭便常在中央了。演義中姜維對陣甚至困住司馬兄弟那是不可能的事。此外,徐資這個人確實存在,與姜維也對敵過,但是那是延熙十七年的時候,狄道長李簡密書請降於漢,姜維出兵,與徐資交鋒,在這次戰役中蕩寇將軍張嶷戰死。

張嶷之前多在南邊,對於蠻夷的統領頗有心得。(本回演義中正好也說到了羌兵投降曹魏一事,這事自然是虛構的。當時四邊的羌蠻等外族態度很複雜,尤其是羌,正好夾在曹魏和蜀漢之中,兩邊都有一些熟知羌人習俗的將領,相對而言,蜀漢對羌的態度稍好,想利用其反對曹魏,而曹魏則稍差,一直想剿滅之,但是羌人反倒是多投降曹魏的多,無他,雖然兩邊都得罪不起,但是蜀漢畢竟離的遠,幾年來一次,曹魏可離的近多了。所以雖然張嶷對羌蠻的統治頗有心得,但是在蜀漢軍沒有控制隴西的情況下,效果也有限。須知,姜維自己對羌胡也很熟悉。)

還是說回來,張嶷在南邊久了,儘管做的很不錯,但是這一來南邊畢竟是蠻荒之地,二來思鄉,三來要建功立業,南邊那是不行的,還是要到成都到北邊才行。屢屢要求回成都,所以在延熙十七年回到成都,也就是這一年,狄道長李簡請降於漢。眾人都有所懷疑,張嶷則覺得不然,當時張嶷患風濕,需扶仗才能行走,而且剛剛回到成都,但是張嶷立求征伐中原,(張嶷的判斷能力確實一流,出征身亡未免可惜了些。)跟隨姜維出征。出征後果然如其所料,李簡如約投降,但是張嶷遇到徐質,戰死,但殺傷過倍。在演義里,也就是一百零一章,張嶷為救姜維戰死,這是搞錯了,那次出征張嶷作為先鋒在前,姜維在後,張嶷先遇到敵人,怎么可能去救根本沒遇到敵人的姜維,而且這次戰役雖然張嶷戰死,整個蜀漢軍是大勝,不過在演義里又把這次勝利和延熙十九年的大敗混在了一起,所以說演義里姜維這個北伐真是亂的可以,比諸葛亮的北伐還亂。實際上當時張嶷作為先鋒,遇到了徐資,戰死。之後姜維大軍趕上,又殺了徐資,隴西投降者眾多,但是姜維也沒能一直呆下去,遷徙了三縣的民眾就回來了。(張嶷若不死,或許在隴西這邊經營下去?當時曹魏軍力占了絕對優勢,要想控制也難。其實說起來姜維的戰績其實也不是很慘,除了延熙十九年大敗和最終的失敗外,基本上還能保持攻勢,雖然很多以退兵告終,但是至少沒演義寫的那么誇張。)不過這是延熙十七年的事,在延熙十六年,徐資還沒死呢。自然,郭淮也沒被射死,他還要過幾年才病死。當然,姜魏也沒敗得要什麼將功折罪。

實際上,當年春天,大將軍費禕被刺殺,姜維以衛將軍錄尚書事的身份出征,(應該說是和費禕共錄尚書事,但是費禕已死,這種共錄尚書事的情況在蔣琬後期也做過,當時是蔣琬和費禕共錄,從某種程度來說,這實際上是確立了後者接班人的身份)為的是配合東吳諸葛恪的出兵。當然,從蜀漢這邊來說,也是有想乘曹魏防備東吳的時候在西邊偷襲一次,所以姜維這次出征並沒有完全做好準備。(實際上在東吳那邊也沒有做好準備,諸葛恪是在眾人反對的情況下做出出兵的決定的,不過即便東吳做好了充分的準備,也不代表蜀漢也做好了準備,兩邊北伐屢屢無功和兩邊配合上的問題很有關係,儘管兩者的協同已經十分不錯,但是總不如在一個政權下配合默契。)

姜維這次是倉促出兵,所以糧草也準備的不是很充分,其目的是準備打下曹魏的地方就地取食,不過在得到補給之前,姜維並沒有想和曹魏正式作戰的意思。估計是打著撈一把的打算,雖然兵多,但是糧草不多,假如這年那個李簡投降的話,姜維就有機會了,但是這只是假如而已,所以這次姜維的後勤補給存在問題。

對於這一點,司馬師也了解到了,對於蜀漢東吳兩邊大規模入侵這一事,(自諸葛亮死後,蜀漢很長時間都沒有出動大軍過了。)司馬師問計虞松,“今東西有事,二方皆急,而諸將意沮,若之何?”

對此虞松回答:“昔周亞夫堅壁昌邑而吳、楚自敗,事有似弱而強,不可不察也。今恪悉其銳眾,足以肆暴,而坐守新城,欲以致一戰耳。若攻城不拔,請戰不可,師老眾疲,勢將自走,諸將之不徑進,乃公之利也。姜維有重兵而縣軍應恪,投食我麥,非深根之寇也。且謂我併力於東,西方必虛,是以徑進。今若使關中諸軍倍道急赴,出其不意,殆將走矣。”

之後司馬師基本上按照虞松的建議,西邊令郭淮陳泰進軍,而東邊毌丘儉各自守備。結果西邊姜維糧盡退兵,東邊諸葛恪久攻不下,眾軍多病,從而退兵。

從司馬師這次應對兩邊入侵的措施,我們就可以看到為什麼蜀漢和東吳兩邊進攻曹魏,卻一直打不下來的原因。

曹魏實力最強這自然是一大因素,可以保證兩線防禦。而更重要的因素還是我們一直所說的後勤問題,這次司馬師的措施就是抓住了這個死結,蜀漢不用說了,在諸葛亮時代就陷於這種情況下,後勤補給有問題,甚至不得不採取前線屯田的辦法,姜維的時代也沒有解決,翻開史書記載,姜維的幾次出征其實並不是如演義上那樣打的轟轟烈烈,除了延熙十九年因為鎮西大將軍胡濟失約沒有會合而遭到慘敗外,姜維多是因為後勤問題糧盡退兵。鄧艾郭淮陳泰司馬望等和姜維對敵的人能料敵先機是一回事,可形勢不妙,如東邊出亂子,文欽諸葛誕叛亂,或者李簡投降,他們只要守御不出,姜維也沒辦法,就好象當年諸葛亮那樣,你強了他們就死守,你後勤出問題退兵,你弱了分兵了就找機會打你。這種辦法逼到後來諸葛亮找到集中大軍屯田硬拼一途,但是這是沒有辦法的辦法。所以雖然東邊打的轟轟烈烈,姜維在西邊也沒機會。

西邊這樣,東邊也不例外,諸葛恪這次出征確實有運氣問題,比如被新城守將張特騙了一次,沒有攻下新城,但是諸葛恪來就是為了新城?不是,諸葛恪還是希望和曹魏大軍正面對決,當時諸將建議:“今引軍深入,疆場之民,必相率遠遁,恐兵勞而功少,不如止圍新城,新城困,救必至,至而圖之,乃可大獲。”諸葛恪也同意,這也就是所謂圍城打援了。

問題這被司馬師那邊看穿了,你打就打吧,我不上你當,令各路守軍各自守備,在大軍沒有齊集前不要出擊救援,結果諸葛恪沒騙到大軍,反而被拖垮了自己的軍隊,倉促回師。

其實找找之前的例子,曹爽攻蜀,諸葛恪攻魏之前的曹魏攻吳,再加上孫權甚至諸葛亮生前長期的曹魏蜀漢東吳三方面戰爭,都是進攻者退兵告終,而其中那些慘敗的多是因為久攻不下,或者被誘軍深入,後勤不暢而導致的。三國長期以來形成鼎立局面,不一定是因為三國的人才問題,而是三國形勢如此。

不過,這其中若有一點變化,如蜀漢被滅,無論是東吳還是曹魏,或者東吳被蜀漢或者曹魏吞滅,甚至曹魏的一部分被其他兩國控制住,形勢就會大不相同。所以,東吳蜀漢兩國的北伐計畫就是試圖控制曹魏的一部分,如諸葛亮出隴右,其目標就是控制涼州關中,孫權則是試圖控制淮南或者荊北甚至徐州。但是都沒有成功。所以兩國都出現了新的計畫。如東吳這邊零陵太守殷札,在孫權時代東吳伐曹魏時就提出一個計畫。

“今天棄曹氏,喪誅累見,虎爭之際而幼童涖事。陛下身自御戎,取亂侮亡,宜滌荊、揚之地,舉強羸之數,使強者執戟,羸者轉運。西命益州,軍於隴右,授諸葛瑾、硃然大眾,直指襄陽,陸遜、硃桓別征壽春,大駕入淮陽,歷青、徐。襄陽、壽春,困於受敵,長安以西,務御蜀軍,許、洛之眾,勢必分離,掎角並進,民必內應。將帥對向,或失便宜,一軍敗績,則三軍離心。便當秣馬脂車,陵蹈城邑,乘勝逐北,以定華夏。若不悉軍動眾,循前輕舉,則不足大用,易於屢退,民疲威消,時往力竭,非上策也。”

這個計畫可以說是諸葛亮當年隆中對提出北伐計畫的擴大版,之後許多南方政權如東晉南宋北伐時也用過類似的辦法,便是幾路出兵,相互呼應,有的成功,有的失敗。而且其中說的沒有錯,老是小打小鬧,東吳拼實力是沒辦法與曹魏抗衡之的,東吳每次北伐,都是沒有獲得一個立足地。確實,南方政權要真想獲得北方的立足地,尤其是北方在統一的情況下,只能來一次大規模的北伐,現在東吳的北伐,每次都不成功,只是傷曹魏的皮毛,消耗自己的元氣,沒有一個立足地,毫無效果。

但是問題就在於,東吳也支持不了這樣的北伐,一者:孫權雖然不惜民力,但是其指揮能力有限,根本統領不了這樣的大規模進軍計畫,二者:這個計畫要求蜀漢的協助,但是正如上文所說,蜀漢東吳畢竟是兩個政權,就算同心協力,但是在聯合作戰上效果還是有限,就好象諸葛恪攻魏時和蜀漢打了招呼,但是蜀漢根本沒有作好準備,雖然出兵但是很倉促。要兩邊協同北伐控制上很難。三者:這樣的進軍計畫也頗為難度,一旦一軍受挫,其他三軍也成問題,這對於曹魏如此,對於東吳這邊也是一樣的,尤其是要孫權自己出兵這路,最要擔心了。

所以,東吳這邊最終也只能小打小鬧,而兩次曹魏的叛亂都很快平息,沒有讓東吳得到機會。

而蜀漢那邊也有了新的計畫,也就是蔣琬試圖做的東進計畫,應該說,這個計畫倒也頗有道理,蜀漢出兵上雍東進,可與東吳合力威脅曹魏腹地,兩軍合力,比一邊在東一邊在西分力要好得多。但是這樣一來也有麻煩,眾人所說的如不克捷,還路甚難是一個原因,更大的原因還是和東吳的關係,蜀漢東吳關係雖然在諸葛亮之後十分融洽,但是這畢竟是在沒有利害衝突的情況下,也就是一邊在東一邊在西的情況下,而一旦蜀漢東進,就和東吳碰到了一起,而之後兩軍該如何相處?蜀漢當年在荊州起家,若被其回到荊州,強盛的漢軍只怕會令曹魏擔心,更會令東吳擔憂吧,記得當年關羽劉備之勢的那些老臣還沒全部死光呢。所以蔣琬一這樣做,東吳群臣馬上就向孫權提意見說蜀漢要背盟,雖然孫權力排眾議,但是也是暗自擔憂吧。

所以從政治上來說,東進也不行,所以之後還是採取了西進之法。真要東西並舉,除了北方內亂,(不過北方內亂,少了共同的敵人,也沒未必東西並舉了吧,自顧自打好了。)最好的辦法還是東西兩邊同在一個政權之下啊。

回評

毛宗崗批語

姜維一伐中原,因夏侯霸之來,乘其宗黨之內變也。再伐中原,因諸葛恪之約,乘其鄰境之外侵也。而前後皆無成功者,前則借羌兵為助,而羌兵不至;後則羌兵至而反為敵所用也。夫武侯在日,猶有鐵車之助魏;武侯死後,安能恃羌兵之助劉?若以羌兵為可信,孰如南蠻孟獲之可信乎?武侯不聞求助於蠻,而姜維乃欲求助於羌,此姜維之失計者耳。

姜維雖失計,不得以失計咎姜維也。何也?牛頭山之敗,固甚於武侯之失街亭;而鐵籠山之圍,則不異武侯之算上方谷也。亦無如上方谷之燒,則水自天來;鐵籠山之渴,則水從地出。街亭之水道絕,天不助馬謖以泉;鐵籠之水道絕,天獨助司馬昭以水。天實為之,謂之何哉?故曰:不得以失計為姜維咎。

五月渡瀘之時,武侯嘗拜井出泉矣。而武侯所拜,有數十井,司馬昭所拜,止是一井,而有數十井之用,不更奇乎?赤壁鏖兵之時,武侯嘗借箭曹營矣。而武侯借曹操之箭以射曹操,有十萬枝;姜維借郭淮之箭以射郭淮,正是一枝。以一箭而勝十萬箭之力,不更奇乎?讀《三國》者,閱至後幅,愈出愈奇。誰謂武侯死後,無出色驚人之事?

郭淮死,徐質死,而司馬昭不死,非天之愛司馬也。為有一段絕妙排場在後,欲借司馬氏演出,為後世亂臣賊子戒耳。獻帝有衣帶詔,曹芳亦有血詔;漢有伏後之見弒,魏亦有張後之見弒;漢有伏完、董承之事泄,魏亦有張緝之事泄。報復之反,何無分毫之或爽耶?且前人所為,後人效之,必有更甚者。曹操未嘗以衣帶詔而廢獻帝,司馬師乃以血詔而廢曹芳,則已甚矣。天之假手於後人,以報其前人,又必有比前而更快者。衣帶詔之泄露甚遲,曹芳之血詔泄露甚速,則更快矣。天道好還,及其還也,又加倍相償。讀書至此,令人毛髮俱悚!

甚矣,造物者之巧也!逆臣之報,不待後世之人言之,而即令其子孫當日自言之。今人以司馬師比曹操,而曹芳亦自以其太祖比司馬師;今人以董承比張緝,而曹芳亦自以其國丈比董承。此是現前因果,明明告世,不必更聽釋氏地獄輪迴之說矣。

李贄總評

司馬昭竟自祝泉,何等直截,何必效耿恭故事乎?作演義者定是記時文秀才也。一笑一笑。

曹瞞通天智術,亦不過四十年耳。向之出乎爾者,今盡反乎爾者矣。奉勸世人看此樣子,不若做個忠巨孝子,反得便宜也.道學先生有言曰:“做君子,白落做了君子,做小人,枉卻做了小人。”真至言也。勿

為不能流芳,亦當遺臭等語所誤,徒逞其智術無益也。請自思之,即有智術,能如老瞞乎哉?今老瞞何如也2不過四十年耳。可思也,可念也。

鍾敬伯總評

曹操帶劍上殿,司馬師亦帶劍上殿;曹操弒伏後,司馬師亦弒張後;曹操廢獻帝,司馬師亦廢芳立髦。自作自受,報應分明,始見天網疏而不漏。