簡介

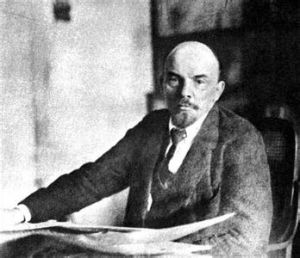

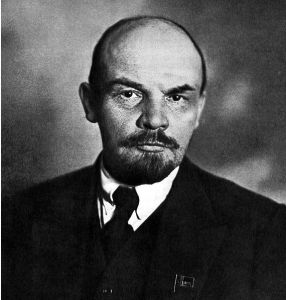

列寧,本為筆名,後成為他在政治活動中的別名,原名為弗拉基米爾•伊里奇•烏里揚諾夫(俄文Влади́мир Ильи́ч Улья́нов),是 蘇聯共產黨( 布爾什維克)和國際共產主義運動的領袖,蘇維埃國家的創始人。列寧繼承並發展了 馬克思、 恩格斯的思想和事業,在新的歷史條件下全面地發展了 馬克思主義,創立了 列寧主義。1924年1月21日,列寧因 腦溢血去世,遺體經防腐處理後被安放在 莫斯科 克里姆林宮 紅牆下的列寧墓中。他被美國 《時代》雜誌(Time Magazine)評為20世紀最有影響力的100人之一。人物生活

列寧-素描畫

列寧-素描畫 他的父親名叫伊利亞·烏里揚諾夫,是辛比爾斯克省國民教育廳的視察員。因多年從事國民教育的勞績,晉升為省國民教育總監,並曾獲得貴族稱號。列寧的母親瑪麗亞·亞歷山大羅夫娜是一位醫生的女兒,結婚前住在農村,雖然只受過親職教育,但由於她勤奮好學,後來仍然通過考試獲得國小教師的稱號。哥哥亞歷山大·烏里揚諾夫曾是喀山大學的優等生,民意黨人青年小組的成員。1887年3月13日,因參加謀刺沙皇亞歷山大三世而被捕。同年5月20日被殺害。受到極大震驚的列寧從血的教訓中增強了與沙皇專制制度作鬥爭的決心,並堅定地說"我們不走這條路"。

在家庭的影響下,1887年6月底,列寧全家移居喀山,秋天列寧進入喀山大學法律系學習,然而,不久他就因為參加學生運動、反對警察制度而被學校開除,並被禁止在喀山居住。

1888年,列寧回到喀山後,在那裡參加了當地的馬克思主義研究小組開始研究馬克思的《資本論》和普列漢諾夫的著作。1889年5月,列寧全家遷往薩馬拉城。1891年,21歲的列寧以校外生的資格通過了彼得堡大學的畢業考試。並被授予優等生畢業文憑。1892年,他開始組織了當地第一個馬克思主義小組,並將《共產黨宣言》譯成了俄文,還寫下了第一本著作《農民生活中新的經濟變動》。1893年8月,列寧移居彼得堡。這時的列寧已由一個革命民主主義者轉變為一個共產主義者了。

1895年,列寧在彼得堡創立了“彼得堡工人階級解放鬥爭協會”。這年年底,他再次被捕入獄,14個月的獄中生活後,於1897年被流放到西伯利亞。在西伯利亞的3年中,他開始使用“列寧”這個筆名,寫出了《俄國資本主義的發展》一書,並同克魯普斯卡婭結婚。

1900年2月,列寧在西伯利亞的流放結束,回到彼得堡後不久轉赴西歐,在德國創辦了俄國社會民主工黨的第一份機關報《火星報》。

1903年7月30日,俄國社會民主工黨在布魯塞爾召開代表大會,會上形成了以列寧為核心的布爾什維克,布爾什維克的意思是多數派。布爾什維克及其思想體系的產生,標誌著列寧主義的形成。

1905年11月,俄國資產階級民主革命爆發後,列寧回到祖國直接領導革命,並提出了無產階級政黨在民主革命中的策略。12月,莫斯科武裝起義失敗,列寧又開始了長達十多年的第二次流亡生活。在此期間,他寫了《唯物主義和經驗批判主義》、《馬克思主義和修正主義》等一系列著作,使馬克思主義得到了全面的發展。

第一次世界大戰爆發後,列寧又提出了“變帝國主義戰爭為國內戰爭”的口號,闡明了社會主義可能在一國或數國首先勝利的理論。1917年3月,沙皇政府被推翻。聽到沙皇垮台的訊息以後,列寧立即返回俄國,積極準備發動武裝起義。在列寧的領導下,俄國人民終於取得了十月社會主義革命(史稱“十月革命”)的勝利。

革命勝利後,列寧當選為人民委員會主席。他領導人民粉碎了帝國主義的三次武裝進攻和國內的叛亂,使俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國的經濟建設逐步走上了正軌。

1918年8月30日,在莫斯科河南岸區原米歇爾遜工廠民眾大會上發表講話。離開工廠時,遭社會革命黨恐怖分子范·卡普蘭槍擊受重傷,雖然保住了性命,但列寧的身體從此開始惡化。列寧在晚年得了腦溢血,但他在病中仍口授了《論合作制》等文章和信件。1923年,列寧病情開始惡化,並停止了一切政治活動。

1924年1月21日,列寧不幸與世長辭,終年54歲。

早期生活

幼年時代

1870年4月22日(儒略曆4月10日)列寧出生在俄國辛比爾斯克省辛比爾斯克市(現烏里揚諾夫斯克州烏里揚諾夫斯克市),他有俄羅斯人、摩爾多瓦人、卡爾梅克人、猶太人、伏爾加德意志人及瑞典人的血統。他的父親名叫伊利亞·烏里揚諾夫,是在辛比爾斯克行政區內公內學校的督學。母親名叫瑪麗亞·烏里揚諾娃。

學生時代

1887年5月20日其兄亞歷山大·烏里揚諾夫在彼得堡大學生物系就讀時因參加民意黨謀刺沙皇亞歷山大三世的行動被絞刑處死。同年,列寧中學畢業,進入喀山大學法律系學習,大學一年級時參加學生運動被開除學籍,流放到喀山省的偏僻農村監視居住,後因為其母向公家申請,列寧改流放到薩馬拉省烏里揚諾夫,其姐夫所居的農村,但仍繼續被警察公開監視。列寧在此自學了大學法律系課程以及馬克思主義著作,特別是《共產黨宣言》、《資本論》等,由此宣稱自己接受並一生堅信馬克思主義。

革命時代

1888年回到喀山,成為喀山馬克思主義小組的積極分子。1889年舉家遷居薩馬拉,組織了當地第一個馬克思主義小組。1892年,列寧寫下了其第一本著作《農民生活中新的經濟變動》。同年,獲得沙俄政府教育部批准,以彼得堡大學法律系校外旁聽生資格赴彼得堡參加大學畢業國家考試,獲金質畢業獎章與大學畢業證書。隨即進入彼得堡一家律師事務所從事見習律師,並參加了當地馬克思主義者組織的工人小組活動。

1893年,移居彼得堡,為在俄國建立一個無產階級革命政黨做了大量工作。1894年寫成《什麼是“人民之友”以及他們如何攻擊社會民主主義者》一書,對民粹派的經濟政治理論、特別是唯心主義世界觀進行全面批判。

1895年,把彼得堡各馬克思主義小組統一起來,建立“工人階級解放鬥爭協會”,標誌著科學社會主義與俄國工人運動開始結合。

流亡歲月

同年12月,被捕入獄。1897年2月被流放到東西伯利亞。1899年在流放地完成《俄國資本主義的發展》一書,從而徹底清算了民粹派的錯誤理論。1900年流放期滿,列寧曾被允許回到彼得堡(1924年~1991年改名為列寧格勒),隨後赴瑞士日內瓦大學留學,然後又到斯圖加特、慕尼黑、萊比錫、布拉格、維也納、曼徹斯特和倫敦,從事反政府的職業政治活動。在德國慕尼黑他與馬爾托夫合作創辦了第一份俄國社會民主工黨的報紙《火星報》,然後先後在萊比錫、倫敦出版。期間他使用過很多別名,最終以“列寧”作為正式名。

1901-1902年,撰寫了日後在俄國革命中極具影響力的《怎么辦?》一書。該書明確表示反對伯恩施坦的修正主義,批評黨內的“經濟派”路線,認為落後群體應接受先進群體的領導,要求把黨建設成一個以“職業革命家”為先鋒核心、有著嚴密組織紀律的機構(即民主集中制)。1903[2] 年列寧出席了俄國社會民主工黨第二次代表大會,會議中列寧的觀點遭到馬爾托夫、托洛茨基等人的反對,其思想被批評為“雅各賓主義”。由於原則性問題的矛盾,黨內逐漸分裂為以他為首的布爾什維克(意為多數派)和以馬爾托夫為首的孟什維克(少數派)。

1905年俄國革命爆發後,領導召開了只有布爾什維克派參加的俄國社會民主工黨第三次代表大會,制定了布爾什維克在這次革命中的策略。在此次革命的高潮11月上旬,列寧歸國回到彼得堡,直接領導布爾什維克中央委員會和彼得堡委員會並參加黨的機關報《新生活報》的編輯出版工作。1906年被選入俄國社會民主工黨主席團。

革命失敗後,列寧於1907年12月離開俄國,流亡在西歐的巴黎等地,在相對貧困的條件下堅持從事政治寫作。為回應對社會主義革命問題的爭論,他在1909年完成了《唯物主義和經驗批判主義》一書,日後成為馬克思列寧主義的基本哲學原理。他忙於參加歐洲各地的社會主義集會活動,如1912年的布拉格代表會議。列寧曾在巴黎與社會主義革命者依涅莎·阿爾曼德相識,兩人建立了秘密的情人關係。

第一次世界大戰爆發後,列寧批評那些支持本國戰爭的社會民主黨,聲稱第二國際已經死亡,提出了“變帝國主義戰爭為國內戰爭”的口號。戰爭期間,他居住在奧地利波羅寧鎮時,曾被當局短暫扣押。隨後他於1914年搬到中立國瑞士的伯爾尼,後來又搬到了蘇黎世。並且在1915年8月第一次提出社會主義在少數甚至單獨一個資本主義國家內也可能取得勝利。

1915年9月,他在瑞士參加了反對第一次世界大戰的齊美爾瓦爾德會議。列寧作為齊美爾瓦爾德左派的領導人,主張應把帝國主義戰爭轉化為階級戰爭,呼籲工人階級藉機發動內戰奪取政權。而會議中的多數派否決了他的主張,認為應把會議綱領限制和平主義的範圍之內。在第二次於瑞士的召開的反戰會議中,他率領齊美爾瓦爾德左派重申主張,但最後只得到了一個妥協的宣言。

1916年春,在蘇黎世完成了另一部理論著作《帝國主義是資本主義的最高階段》,在批判論敵考茨基的同時,也普及了後者在19世紀的正確觀點。

早期革命時期

`列寧-紀念畫

`列寧-紀念畫 1893年之前,列寧在伏爾加河畔的港口城市薩馬拉擔任律師,同時積極參加革命宣傳,並加入了當地的馬克思主義團體。隨後移居聖彼得堡,創立了“聖彼得堡工人解放協會”。1894年寫了《什麼是“人民之友”以及他們如何攻擊社會民主主義者?》,批判了民粹派的觀點和政治綱領,闡述了歷史唯物主義的基本原理,論述了工人階級作為先進、革命階級的作用。

1895年秋,列寧統一彼得堡所有馬克思主義工人小組,創立工人階級解放鬥爭協會;12月7日再次被捕,被當局判罰14個月監禁,關押在聖彼得堡監獄中。1897年2月,剛剛出獄列寧被流放到東西伯利亞葉尼塞省米努辛斯克區的舒申斯克村——一個遠離公路幾百英里的偏僻村莊。在這裡,他結識了將馬克思主義引入俄國的著名學者普列漢諾夫和一些知名人物。1898年6月,列寧與社會主義活動家娜德斯達·克魯普斯卡婭結婚。在流放期間,他撰寫了30篇以上的理論著作,其中《俄國資本主義的發展》於1899年4月完成並出版發行,本書首次以“弗拉基米爾·列寧”作為他的筆名。1900年流放期滿,列寧曾被允許回到聖彼得堡(1924年~1991年改名為列寧格勒),隨後赴瑞士日內瓦大學留學,然後又到斯圖加特、慕尼黑、萊比錫、布拉格、維也納、曼徹斯特和倫敦,從事反政府的職業政治活動。在德國慕尼黑他與馬爾托夫合作創辦了第一份俄國社會民主工黨的報紙《火星報》,然後先後在萊比錫、倫敦出版。期間他使用過很多化名,最終以“列寧”作為本名。

1901年~1902年,列寧撰寫了日後在俄國革命中極具影響力的《怎么辦》一書;該書明確表示反對伯恩斯坦的修正主義,批評黨內的“經濟派”路線,認為落後群體應接受先進群體的領導,要求把黨建設成一個以“職業革命家”為先鋒核心、有著嚴密組織紀律的機構(即民主集中制)。

1903年列寧出席了俄國社會民主工黨第二次代表大會,會議中列寧的觀點遭到馬爾托夫、托洛茨基等人的反對,其思想被批評為“雅各賓主義”。由於原則性問題的矛盾,黨內逐漸分裂為以他為首的布爾什維克(意為多數派)和以馬爾托夫為首的孟什維克(少數派)。

列寧-幼年`

列寧-幼年` 1905年俄國革命爆發後,列寧領導召開了只有布爾什維克派參加的俄國社會民主工黨第三次代表大會,制定了布爾什維克在這次革命中的策略。在此次革命的高潮11月上旬,列寧歸國回到彼得堡,直接領導布爾什維克中央委員會和彼得堡委員會並參加黨的機關報《新生活報》的編輯出版工作。1906年被選入俄國社會民主工黨主席團。革命失敗後,列寧於1907年12月離開俄國,流亡在西歐的巴黎等地,在相對貧困的條件下堅持從事政治寫作。為回應對社會主義革命問題的爭論,他在1908年完成了《唯物主義和經驗批判主義》一書,概括了恩格斯逝世後的發展成果,對修正主義和資產階級唯心主義進行了批判,堅持了哲學的黨性原則,捍衛了無產階級政黨的世界觀,發展了辨證唯物主義的認識論,日後成為馬克思列寧主義的基本哲學原理。

他忙於參加歐洲各地的社會主義集會活動,如1912年的布拉格代表會議,把取消派開除出黨。列寧曾在巴黎與社會主義革命者依涅莎.阿爾曼德相識,兩人建立了秘密的情人關係。

第一次世界大戰爆發後,列寧批評那些支持本國戰爭的社會民主黨,聲稱第二國際已經死亡,提出了“變帝國主義戰爭為國內戰爭”的口號。戰爭期間,他居住在奧地利伯爾尼鎮時,曾被當局短暫扣押。隨後他於1914年搬到中立國瑞士的伯爾尼,後來又搬到了蘇黎世。並且在1915年8月寫的《論歐洲聯邦口號》一文中第一次提出社會主義在少數甚至單獨一個資本主義國家內也可以取得勝利。1915年9月,他在瑞士參加了反戰的齊美爾瓦爾德會議。列寧作為齊美爾瓦爾德左派的領導人,主張應把帝國主義戰爭轉化為階級戰爭,呼籲工人階級藉機發動內戰奪取政權。而會議中的多數派否決了他的主張,認為應把會議綱領限制在和平主義的範圍之內。在第二次於瑞士的召開的反戰會議中,他率領齊美爾瓦爾德左派重申主張,但最後只得到了一個妥協的宣言。

1916年春季,列寧在蘇黎世完成了另一部理論著作《帝國主義是資本主義的最高階段》,在批判論敵考茨基的同時,卻也諷刺性的普及了後者在19世紀的觀。

1917年俄國革命

`列寧-家人

`列寧-家人 1917年俄國爆發了二月革命,沙皇尼古拉二世退位,羅曼諾夫王朝的統治被推翻,成立了以社會革命黨和憲政民主黨為主的各黨派聯盟俄國臨時政府。同時聖彼得堡也成立一個蘇維埃。此時尚在中立國瑞士的列寧深知自己需要馬上返回俄國,但由於鄰國陷入了一戰無法直接通行。儘管如此,瑞士共產黨人弗里茨·普拉廷積極與德國當局協商,德國也希望能利用列寧緩解同俄國在東線的戰事,於是同意協助列寧乘坐由德國安排的“密封列車”回國。列寧穿越德境後乘船到達瑞典,在瑞典共產黨人奧托·格日姆倫、圖雷·尼曼等人的幫助下,他順利經過斯堪的納維亞,於1917年4月16日乘坐火車到達聖彼得堡的芬蘭站。

列寧歸國後迅速成為布爾什維克運動的領袖。他提出了著名的《四月提綱》,指出俄國革命必須由資產階級民主革命向無產階級社會主義革命過渡,反對所謂的“資產階級臨時政府”,抗議其故意拖延立憲會議選舉,並提出“一切權力歸蘇維埃”的口號。起初由於他政治上的左傾使黨陷入了孤立,然而後來他的不妥協立場卻使所有不信任臨時政府的人把布爾什維克視為自己的陣營,擁有了這樣一群“奢侈的反對者”布黨不再承擔政府政策的責任。而反對布爾什維克的黨派領袖克倫斯基等人則指控列寧是德國派來的間諜(諸多資料顯示並沒有明確證據)。

列寧乘坐的列車,1917年4月到達聖彼得堡芬蘭站

列寧乘坐的列車,1917年4月到達聖彼得堡芬蘭站 1917年7月,聖彼得堡發生了“七月事件”,臨時政府鎮壓了布爾什維克所支持的示威遊行的工人和士兵,並宣布通緝列寧等布爾什維克領導人。列寧認為時機尚不成熟,暫時放棄了武力奪權的想法。他潛伏至拉茲里夫湖畔的草棚里,繼續指導革命鬥爭,8月9日離開俄國本土到達芬蘭(當時處於半獨立的處境),其時完成了《國家與革命》的寫作,指出了無產階級打碎資產階級國家機器的意義,規定了工人階級在創造國家機器方面的任務,論述了國家消亡的經濟基礎,揭示了共產主義兩個階段的基本特點。9月7日,俄軍總司令科爾尼洛夫發動旨在推翻臨時政府的政變,後者不得不向布爾什維克的赤衛隊求援。政變最終被粉碎,而布爾什維克也藉機壯大了自己的力量。列寧分析了新的形勢後,在9月12日到14日給布爾什維克中央委員會、彼得格勒委員會和莫斯科委員會寫的兩封指示信里,明確提出了通過起義奪權的方案,並於10月7日從芬蘭秘密返回彼得格勒。他起草了由黨中央全會通過的武裝起義的決議,於10月24日夜間到達斯莫爾尼宮親自指揮起義。

10月25日晚(公曆11月7日)發動了十月革命,擁護布爾什維克的工人、兵士和水兵於次日凌晨2點占領臨時政府所在地冬宮,宣告推翻俄國臨時政府,成立“工農臨時政府”。表示立即舉行立憲會議選舉,並要求排除自由主義左派憲政民主黨,建立清一色的社會主義民主政府,即“一切權力歸蘇維埃”。11月8日,列寧當選為第一屆蘇維埃人民委員會主席(政府總理),頒布了《和平法令》和《土地法令》。

上台執政

立憲會議

列寧發動十月革命奪權後,表示立即召開立憲會議,實現社會主義民主選舉。同時限制新聞自由,打壓憲政民主黨。然而選舉的結果卻是社會革命黨以明顯的優勢擊敗布爾什維克勝出。結果列寧又表示“依靠民意,但也不能忘記步槍”,於1918年1月5日解散了在彼得格勒塔夫利達宮的立憲會議,並逮捕了反對布爾什維克黨派的議員,重新建立由布爾什維克和左派社會革命黨組成的聯合政府,並用軍隊鎮壓了反對解散立憲會議的示威者,隨後稱“一切權力歸立憲會議”是反革命的口號,引起了社會革命黨、孟什維克、憲政民主黨等黨派的激烈反對。

退出一戰

主條目:布列斯特-立陶夫斯克條約

布爾什維克上台後,俄國和德國仍然處於交戰狀態。列寧主張接受德國的條件退出一戰,布哈林認為應繼續進攻解放德國,托洛茨基則支持不戰不和。起初列寧支持率占少數故停戰決議沒有被通過,而隨著德國軍隊的推進,部分領導人改變了立場,最終於1918年3月3日,同德國簽署《布列斯特和約》,退出第一次世界大戰。條約使波蘭、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞,烏克蘭、芬蘭、喬治亞等國紛紛獨立,使俄國喪失了大片領土,激起國內民族主義者的強烈不滿。左派社會革命黨也因此與布爾什維克發生分裂,於同年3月退出了聯合政府。

建立契卡

主條目:契卡

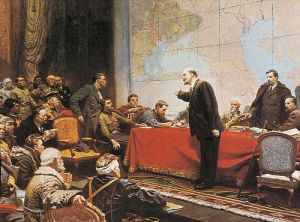

列寧-宣講

列寧-宣講 遭遇刺殺

列寧遇刺

列寧遇刺 1918年8月30日,列寧在首都莫斯科郊外米赫爾松工廠對工人演講後剛要踏上汽車,一位女性上前與其交談,正在列寧回答她時,一支握白朗寧手槍的手在三步遠的近距離伸了出來,接著響起了三聲槍響。第一發子彈射中列寧左肩,第二發擊中他的左胸並穿頸而過,第三發卻打中了正在與他談話的女性。列寧當即倒地不省人事。恢復意識後他拒絕前往醫院治療,此時他認為可能會有下一次暗殺等待著他,遂被迅速帶往克里姆林宮。第二發子彈的位置很危險,醫生不敢將其取出。子彈沒有刺穿左肺,但由於血液流入肺臟,情況仍很緊急。而列寧依舊繼續工作,身體狀況逐漸恢復。但此次暗殺事件給列寧的健康帶來了嚴重的影響,很多人相信他晚年的中風與此有關。這次暗殺同時也引發了部分民眾對列寧的個人崇拜。

目前多數俄國歷史學者認為盲人女殺手范妮·卡普蘭是開槍射擊列寧的兇手,她是社會革命黨成員。事件發生不久後她就被契卡逮捕,卡普蘭承認自己刺殺了列寧,並表示幕後無人指使,完全是個人所為,因為列寧是“革命的叛徒”。卡普蘭於9月3日被槍決,屍體被焚毀。1938年2月,蘇聯當局曾一度宣稱布哈林是幕後主謀,後來又在1988年2月為布哈林平反。由於暗殺過程的資料記載存在諸多疑點,部分學者認為真兇並非卡普蘭而是另有其人,其中列寧的副手,全俄中央執行委員會主席斯維爾德洛夫有重大嫌疑。

紅色 恐怖

在此案和契卡首腦Moisei Uritsky遇刺身亡後,史達林提出了要進行“公開和系統的全民恐怖……對付那些要負責的人”。之後在莫斯科一地,列寧簽字處決了25名沙俄部長官員、765名白衛軍。據托洛茨基的回憶,列寧下令處決了沙皇一家,現在絕大多數歷史學家都支持這一說法。[34]根據近年的蘇聯史學家Dmitri Volkogonov:

| “間接的證據表明處決沙皇一家的命令是列寧和斯維爾德洛夫口頭下達的,要對沙皇一家“斬草除根”的命令得到了同一時間對葉卡捷琳堡一百英里外的阿拉帕耶夫斯克一地對赫斯和萊茵女大公伊莉莎白公主、謝爾蓋-米哈伊洛維奇俄羅斯大公、伊凡-康斯坦丁諾維奇王子、康斯坦丁-康斯坦丁諾維奇王子、伊果-康斯坦丁諾維奇王子及弗拉迪米爾-帕夫洛維奇伯爵的處決命令的支持。” |

早在十月時加米涅夫等人就警告過全黨按照列寧構想的權力集中方式,將來恐怖主義統治是不可避免的。1918年晚期當他和布哈林試圖裁減冗餘的契卡人員時就被列寧阻止了,1921年列寧又通過政治局,給予了契卡先斬後奏的處決權力。

得到外國援助的俄國白軍在反共戰爭中無法得到民眾的支持,因為布爾什維克政權在“針對革命敵人的大眾恐怖”的手段幫助下,已經推翻了資本主義社會的架構而建立起嚴密的社會組織,在後沙皇時代的俄國,階級戰爭有著工農階級針對君主制推翻後,爆發出的對在特權階級仇恨的天然支持。 在內戰期間反布爾什維克人士面臨著酷刑和集體處決的危險,到1919年五月有約16,000“人民公敵”被關在勞改營里。到1921年9月這個數字達到七萬。

紅軍和白軍為了各自的理想而針對支持對方的民眾犯下了許多暴行,但是今天史學家還在就是否能將紅色恐怖和恐怖主義劃等號爭論不休。因為紅色恐怖是布爾什維克政府的方針(如去哥薩克主義),它是針對特定社會階級的,而白軍的白色恐怖則既是政治性的(反反君主制,反社會主義)同時也有反猶(種族主義)色彩。以下是一些紅軍暴行的記錄:

| 在哈爾科夫從1919年2月到6月有2,000到3,000次處決,當12月份鎮子又被奪下時有一千到兩千次。在頓河畔羅斯托夫1920年一月有一千次。在敖德薩從1919年5月到8月有2,200次,到了1920年2月起的一年中有1,500–3,000次。在基輔從1919年2月到8月至少3,000次。在葉卡捷琳諾達從1920年8月到次年2月至少三千次。在阿爾馬維爾,庫班的一個小鎮上從1920年8-10月有2,000到3,000次。這個清單還可以不停地往下排。 |

Christopher Read教授指出儘管恐怖行為已登峰造極,“從1920年起恐怖行為已大大減少並從列寧的主流做法中消失”。但在Shuia鎮發生了一次教士暴動後,在1922年5月寫給莫洛托夫的信中,列寧就拆毀教堂一事寫道:“我們必須要做出讓他們幾十年不能忘記的殘暴事來……反動的教士和資產階級處決得越多越好。”歷史學家Orlando Figes認為約有八千名神職人員在這一時期被處死。同時對喀琅施塔得水兵起義和坦波夫叛亂的鎮壓又導致了成千上萬的處決。紅色恐怖造成的死亡人數估計在五萬到超過一百萬之間。

建立蘇俄

1918年1月15曰,人民委員會通過了建立紅軍的法令,任命托洛茨基為軍事人民委員和最高軍事委員會主席。1918年3月,列寧領導召開俄國社會民主工黨(布爾什維克)第七次代表大會,布爾什維克黨正式更名為俄國共產黨(布爾什維克),簡稱“俄共(布)”。同年完成憲法,將政權正式名稱定為俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國,簡稱蘇俄。1919年3月,列寧在莫斯科成立了共產國際。1919年7月25日,首次表示要歸還中國被占領土,“蘇維埃政府把沙皇政府從中國人民那裡掠奪的或與日本人、協約國共同掠奪的一切交還給中國人民以後,立即建議中國政府就廢除1896年條約、1901年北京協定及1907年至1916年與日本簽訂的一切協定進行談判”,1920年,再次聲明類似主張。

退出一戰

布爾什維克上台後,俄國和德國仍然處於交戰狀態。列寧主張接受德國的條件退出一戰,布哈林則認為應繼續進攻解放德國,托洛茨基則支持不戰不和。起初列寧方案的支持者占少數故停戰決議沒有被通過,而隨著德國軍隊的推進,部分領導人改變了立場,最終於1918年3月3日,同德國簽署《布列斯特和約》,退出第一次世界大戰。條約使波蘭、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、烏克蘭、芬蘭、喬治亞等國紛紛獨立,使俄國喪失了大片領土,激起國內民族主義者的強烈不滿。左派社會革命黨也因此藉機與布爾什維克發生分裂,於同年3月退出了聯合政府。

治理蘇俄

1920年的列寧

1920年的列寧 布爾什維克驅散立憲會議並簽訂《布列斯特條約》後,國內形勢劇烈動盪,1918年春,捷克斯洛伐克軍團叛亂,控制了烏拉爾山附近的西伯利亞鐵路。同年6月8日,社會革命黨、憲政民主黨和孟什維克在薩馬拉成立了立憲會議委員會(後改稱全俄臨時政府),並控制了薩拉托夫,辛比爾斯克,喀山,烏法一帶。11月,高爾察克在鄂木斯克成立西伯利亞政府,又於不久後發動政變推翻全俄臨時政府,自封為“俄國最高執政”。同時聯合南部的鄧尼金,波羅的海的尤登尼奇,在英國、法國、美國、日本等諸多國家的支持下,發起白衛軍運動,對抗布爾什維克,俄國內戰開始。列寧領導的人民委員會中央任命托洛茨基為最高軍事委員會主席,組建並領導紅軍,其中大量任用前沙俄時代的軍官 ,對抗白衛軍運動。1919年,西線紅軍的波羅的海艦隊擊敗尤登尼奇及英國艦隊,東線紅軍在伏龍芝等人的指揮下擊潰高爾察克的東路白軍。1920年,布瓊尼、圖哈切夫斯基等人率領紅軍擊敗鄧尼金、弗蘭格爾的南路白軍。至此蘇俄基本穩定了國內局勢。

此外,由於不滿蘇俄單方面退出對德意志帝國的戰爭,以及沙皇俄國債務等問題,英國、法國、美國、日本等對俄國革命進行了直接派兵的武裝干涉(其中包括北洋軍閥統治下的民國政府) 。這些武裝干涉中最遲的(日本)也在1922年被粉碎,各國軍隊最終都撤離了蘇俄。

白衛軍運動失敗的原因是多方面的,其中最重要的原因是白衛軍運動的參與者和組成者是原俄羅斯帝國境內持完全不同政治主張的各派勢力——包括支持恢復沙皇制的保皇黨、支持建立全民普選民主的共和派、被布爾什維克黨定性為假社會主義而遭鎮壓的社會主義者(如左翼俄國社會革命黨和孟什維克)、東正教會的虔誠信徒等代表富農、地主和資產階級利益的力量。原俄羅斯帝國境內的各少數民族趁此俄國內戰的良機,也相繼建立了數個獨立主權國家,如彼得留拉的烏克蘭人民共和國、喬治亞民主共和國、庫班哥薩克建立的庫班人民共和國等,宣布脫離俄羅斯而獨立(雖然最終都被蘇俄吞併)。 這造成白軍內部矛盾激烈,組成白軍的各派勢力爭權奪利、內斗不斷,組織鬆散,沒有建立一個真正服眾的政治核心。而紅軍內部政治主張較一致,紀律嚴明,目標較明確,有一個統一的黨作為政治核心,內部矛盾較少。

在1918至1919年期間,歐洲連續發生了德國革命、匈牙利革命、芬蘭國內戰爭等社會主義政黨起義,世界局勢的順利發展的引起列寧發動無產階級世界革命的樂觀情緒。他預測俄國革命的下一環將是的德國革命,為援助西歐其他國家的工人運動,他希望能滲透進波蘭並建立一個蘇維埃政府,然後延伸到德國去支援那裡的社會主義革命,進而推動世界革命解放整個歐洲。蘇俄在烏克蘭建立烏克蘭蘇維埃社會主義共和國,並推翻獨立不久的白俄羅斯人民共和國,建立立陶宛-白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國。而在第一次世界大戰後剛剛重建新生的波蘭第二共和國領導人畢蘇斯基則希望藉機建立的由中東歐國家組成的國家聯盟,瓦解蘇俄以阻擋其向西擴張,遂於1920年與烏克蘭領導人西蒙·彼得留拉結為同盟並派兵進入烏克蘭,占領基輔。雙方發生摩擦引發波蘇戰爭。由圖哈切夫斯基率領的紅軍在與波蘭軍進行了幾輪拉鋸戰之後,蘇軍在華沙戰役中被對方擊退,雙方於1921年3月18日簽訂《里加條約》結束戰爭。蘇俄紅軍在波蘭作戰時,德國共產黨、法國共產黨和義大利共產黨在西歐對蘇俄的軍事行動多有回響。最終伴隨著蘇俄紅軍兵敗於波蘭首都華沙城下,世界革命與解放全歐洲的計畫徹底破產。

列寧曾堅決擁護民族自決原則,嚴厲的批評沙俄的民族政策為“帝國主義”。然而在1920年,列寧稱蘇維埃政權無法離開巴庫的石油而生存,蘇俄遂支持亞塞拜然的布爾什維克勢力,並於1920年4月派紅軍進入巴庫並解散當地議會,成立亞塞拜然蘇維埃社會主義共和國。同年12月,紅軍進入亞美尼亞首都葉里溫,成立亞美尼亞蘇維埃社會主義共和國。1921年2月紅軍侵入喬治亞,推翻由孟什維克執政的民主政府,建立喬治亞蘇維埃社會主義共和國。1922年3月,這三個國家被合併為外高加索蘇維埃社會主義联邦共和國,簡稱南高加索聯邦。

經濟政策

全俄電氣化

薩拉托夫饑荒的罹難者

薩拉托夫饑荒的罹難者 列寧在1918年就有制定國家電氣化計畫的打算。1920年,他提出了著名的公式:“共產主義就是蘇維埃政權加全國電氣化。”同年,蘇俄成立了俄羅斯國家電氣化委員會,吸收了200多位科學家和工程師,用了10個月的時間擬定了俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國電氣化計畫,簡稱全俄電氣化計畫。預計用10年到15年的時間,新建發電站30座(20座火力發電站和10座水力發電站)。該計畫於同年12月在全俄蘇維埃第八次代表大會上通過。列寧十分重視這個計畫,把它稱之為“第二個黨綱”。

戰時共產主義

在1918年至1921年的俄國內戰時期,列寧為最大限度的保障蘇俄政權得到充分的物資供應,同時也嘗試直接向共產主義社會過渡,於是在1918年6月,最高國民經濟委員會通過了實施“戰時共產主義”的政策。該政策主要包括:強制徵收農民除維持生存量之外的所有糧食(即餘糧收集制),國有化所有大中企業,國家壟斷所有外貿活動,禁止商品交易並實行計畫配給制,對工人採用嚴格的管理制度,罷工者即行槍決等。戰時共產主義政策很快就導致了經濟崩潰,到1921年,俄國的重工業產量只有一戰前1913年的20%,1918年至1920年,彼得格勒失去的75%的人口,而莫斯科的人口也減少了50%。而餘糧收集制也嚴重打擊了農民種地的積極性,成為日後饑荒的主要原因。

新經濟政策

由於長期的內戰和餘糧收集制(俄語:Prodrazvyorstka)的實施,糧食供給明顯下降,而在內戰基本結束之後,蘇俄當局卻沒有終止戰時共產主義政策,導致1921年春季出現了波及30多個省的嚴重饑荒(英語:Russian famine of 1921),據估計期間全俄約有500多萬人餓死以至美國政府撥二千萬美元買糧救濟災民,甚至出現了人吃人的慘象 。同期的農民也對蘇俄政權產生強烈的牴觸情緒,發生了反抗征糧的坦波夫叛亂。列寧則認為這是“富農暴動” ,下令由圖哈切夫斯基率領紅軍使用毒氣鎮壓抗糧農民。1921年2月21日,彼得格勒發生了喀琅施塔得事件,曾經在十月革命中扮演了重要角色的喀琅施塔得水兵暴動,他們要求蘇俄當局實現言論自由、解除貿易限制、重新選舉一個“沒有布爾什維克的蘇維埃”。列寧派加里寧前往勸說無效後決定使用武力,令托洛茨基和圖哈切夫斯基攻陷喀琅施塔得鎮壓了水兵暴動。

1920年至1921年間連續發生的國內叛亂使列寧承認:“我們計畫……用無產階級國家直接下命令的辦法在一個小農國家裡按共產主義原則來調整國家的產品生產和分配。現實生活說明我們錯了。”於是自1921年3月21日開始,蘇俄放棄戰時共產主義,轉而實行“新經濟政策”。其主要內容為:廢除餘糧收集制,實施實物稅;停止配給制,允許商品買賣;放鬆外貿管制,鼓勵外資企業投資;允許一定程度的私企經濟等。新經濟政策使蘇俄經濟遂逐漸走向恢復,至1928年,俄國的工農業產品產量成功地恢復到1913年的水平。然而新經濟政策卻也被蘇共左派視為是對資本主義的妥協及對社會主義的背叛,該政策於1928年被史達林廢除。

社會政策

列寧反對民族主義,尤其反對基督教世界中普遍存在的反猶主義。他親自撰寫文章,闡述正確處理民族問題的一系列重要原則。他希望建立免費的全民醫療體系,並十分重視提高民眾的識字率。列寧支持婦女權利,廢除了沙俄時代對同性戀、無責任離婚的禁令,同時也允許墮胎,但反對代表性解放的杯水主義,要求沙俄時代的性工作者轉職。列寧的宗教政策對東正教給予很大打擊,神職人員被契卡警察鎮壓,教會財產被沒收,傳教活動也受到嚴格限制。

外交政策

1919年7月25日,蘇俄政府首次表示要歸還中國被占領土,[5] “蘇維埃政府把沙皇政府從中國人民那裡掠奪的或與日本人、協約國共同掠奪的一切交還給中國人民以後,立即建議中國政府就廢除1896年條約、1901年北京協定及1907年至1916年與日本簽訂的一切協定進行談判”;1920年,再次聲明類似主張。但是,蘇俄兩次對華宣言僅僅是為了瓦解其在國際上極其孤立,而對華拋出的煙霧彈,雖然北洋政府當局多次派員與蘇俄磋商,但蘇俄拒不從喀爾喀蒙古退兵,亦拒不放棄中東鐵路。

共產國際與蘇聯

1919年3月,共產國際(又稱第三國際)在列寧領導下成立,總部設於莫斯科。1922年12月30日,列寧領導蘇俄同烏克蘭蘇維埃社會主義共和國、白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國和南高加索聯邦共同組成蘇維埃社會主義共和國聯盟,簡稱蘇聯。

1920年4-5月寫了《共產主義運動中的“左派”幼稚病》,指出除了“右傾”思潮是國際共產主義運動的主要敵人外,著重批判了西歐各國年輕的共產黨記憶體在策略上的“左傾”思潮,論述馬克思主義關於策略問題的一系列原理,指出無產階級的革命路徑。

遇刺後中風

神秘的盲人女殺手范妮·卡普蘭

神秘的盲人女殺手范妮·卡普蘭 由於多年革命與戰爭,列寧的健康已經受到嚴重損害。1918年,列寧遇刺,子彈留在他的頸部,靠脊柱很近約1cm,當時的醫療條件無法安全取走子彈。直到1922年4月24日,由一位德國醫生為列寧實施手術取出了子彈。1922年5月,51歲的列寧第一次中風,右側部分癱瘓,開始減少政務。12月第二次發生中風后,他被迫停止政治活動,把權力移交史達林。1923年3月,他第三次中風后,直到去世一直臥床不起,也不能說話。

列寧在第一次中風以後,完成了一份遺囑並交給了他的妻子克魯普斯卡婭,評論了六位蘇共的高級領導人,包括:史達林、托洛茨基、季諾維也夫、加米涅夫、布哈林、皮達科夫。其中對史達林的看法是“他能不能永遠十分謹慎地使用這一權力,我沒有把握”。由於同期列寧和史達林在關於外貿壟斷和喬治亞事件問題上發生爭執,1923年1月4日,列寧又為他的口授記錄作了一個補充,是專門針對史達林的:

| “史達林太粗暴,這個缺點在我們中間,在我們共產黨人的來往中是完全可以容忍的,但是在總書記的職位上便是不可容忍的了。因此,我建議同志們想個辦法把史達林從這個位置上調開,另外指定一個人擔任總書記。” |

1923年3月5日,列寧得知妻子克魯普斯卡婭被史達林辱罵和恐嚇後十分憤怒,向史達林提出絕交。史達林向列寧道歉,最終事情平息。

去世

1924年1月21日莫斯科時間18時50分,列寧在戈爾基村去世,終年53歲。有90餘萬人出席追悼大會時瞻仰了列寧的遺體並默哀。時任中華民國軍政府領導人孫中山聞訊後致悼詞:

| “茫茫五洲,芸芸眾生。孰為先覺,以福齊民?伊古迄今,學者千百。空言無施,誰行其實?惟君特立,萬夫之雄。建此新國,躋我大同。並世而生,同洲而國。相望有年,左提右挈。君遭千艱,我丁百厄。所冀與君,同軌並轍。敵其不樂,民乃大歡。邈焉萬里,精神往還。天不假年,與君何說。亘古如生,永懷賢哲。” |

| “俄國人民掉進泥潭苦苦掙扎,對於他們來說最壞的事情莫過於列寧的誕生,而第二壞的事情則是他的死亡。” |

死因

列寧遺體

列寧遺體 身後

烏蘭烏德的紀念頭像

烏蘭烏德的紀念頭像 列寧去世後,蘇聯政府為了紀念列寧,在莫斯科的紅場建造列寧墓並將列寧的遺體用現代防腐技術製成木乃伊保存在水晶棺內供瞻仰。1920年代初,俄國宇宙主義運動相當流行,列昂尼德·鮑里索維奇·克拉辛(Леонид Борисович Красин)和博格丹諾夫提議將列寧的屍體冷凍,以便將來讓他甦醒。冷凍設備需到國外購買,但是由於種種原因該計畫未能實現。於是計畫改為屍體進行防腐處理,在1924年1月27日放置並永久展覽在莫斯科列寧墓。近年來俄羅斯科學院等機構提出將列寧的遺體遷出紅場下葬,並得到了部分議會議員的支持。但這一提議同時也遭到包括普京等人的反對。

列寧去世三天后,聖彼得堡被更名為列寧格勒,直到1991年蘇聯解體時才改回原名。而聖彼得堡所在的列寧格勒州保持原名。俄羅斯國家電視台2008年進行了一項關於國內最偉大歷史人物的網上民意調查評選活動,經過統計,列寧位列第六,僅次於亞歷山大·涅夫斯基、斯托雷平、史達林、普希金、彼得大帝。

婚姻家庭

1893年的秋天,列寧來到彼得堡從事秘密革命活動。這個訊息很快就在彼得堡的馬克思主義者中間傳開了。克魯普斯卡婭(全名叫娜傑日達·康斯坦丁諾夫娜·克魯普斯卡婭,1869出生於俄國彼得堡一個貴族家庭,青年時代她在學校里,她接受了馬克思主義,並開始從事革命活動),當時是馬克思主義小組成員,她聽說從伏爾加河來了一位很有學識的馬克思主義者,並且閱讀了他的一本關於市場問題的著作。著作中那精闢的見解,使她大為欽佩,她渴望著能同這位新來的馬克思主義者見面。1894年在彼得堡的一次會議上,列寧結識了這位渴望能看見他的克魯普斯卡婭,會上列寧和大家一起探討俄國革命應走什麼樣的道路,給克魯普斯卡婭留下了終生難忘的印象,在她心目中,列寧是一個學識淵博的了不起的馬克思主義者。

此後,每逢星期天,列寧都去給工人小組講課,列寧常常順路到克魯普斯卡婭家裡做客,當時,克魯普斯卡婭在一所工人星期夜校里任教,很了解工人們的生活疾苦、意見和要求,她經常向列寧匯報學校里的情形和工人們的生活。而這一切情況,也正是他很想了解的事情,就這樣他們經常見面,互相交換意見和討論問題。有一次,列寧得了肺炎,克魯普斯卡婭多次去看望他。這樣,他們接觸了解的機會就更多了。共同的事業,共同的理想,共同的興趣,使他們之間的革命友誼逐漸發展成為了愛情。

1895年12月,列寧因為進行革命活動,被沙皇政府逮捕了。克魯普斯卡婭焦急萬分,她通過地下黨的幫助,先同列寧取得了聯繫,並且經常秘密通信。她還邀請她的一位女友,想辦法去秘密會見列寧,她那位女友笑著說道:“不,你一個人去吧,他想看見的是你,不是我。” 這當然是一句玩笑,但對於克魯普斯卡婭來說,心裡確是感到甜滋滋的。 可惜的是,克魯普斯卡婭一連去了三次,沒有一次見到列寧。列寧後來知道這事以後,心裡也很難過。 列寧流放以後,她也被捕了,警察當局判處她到烏法流放三年。於是,列寧和克魯普斯卡姬分別向警察當局提出申請:克魯普斯卡姬讓自己也到列寧的所在地流放(列寧讓她也到自己的流放地去服刑)。警察當局開始不同意。後來經過反覆的鬥爭,警察當局才勉強允許克魯普斯卡婭去舒申斯克,但必須與列寧結婚,在列寧刑滿離開後,克魯普斯卡婭還要到烏法去服滿剩下的刑期。

1898年5月7日黃昏時分,在這樣的情況下克魯普斯卡婭就由她的母親陪同來到了列寧的流放地——西伯利亞東部米努辛斯克縣的舒申斯克村。她們到了舒申斯克村列寧去打獵去了還沒回來。 掌燈時分,列寧帶著獵物回來了,老遠就看到自己的房間裡亮著燈光。不免有些奇怪,便去找房東打聽。風趣詼諧的房東和列寧開了個小玩笑,她說:可不得了啦,村裡的一個醉漢耍酒瘋,闖進 了你的房間,將書扔了一地,你快去看看吧!列寧聽後趕緊向屋裡奔去,正好這時克魯普斯卡婭從房裡走出來,他們險些撞個滿懷。房東在一旁見了,笑得前仰後合,他為這一對青年戀人在苦難中相會而高興。克魯普斯卡婭一到舒申斯克,警察當局就威脅說,如不馬上結婚,就要將她押送到烏法。他們只得立即準備結婚,可是警察當局卻又故意刁難,拖了兩個月才發給他們結婚證書。 1898年7月10日,由幾位同村的農民當證婚人,列寧和克魯普斯卡婭舉行了婚禮。婚後,他們互敬互愛,他們認為夫妻之間如果沒有最大的信任,共同生活是不能構想的。他們之間曾訂了一個夫妻“條約”:互不盤問。以後又補充了一條:如果互相有了意見,絕不隱瞞。不論是列寧還是克魯普斯卡婭,在婚後幾十年的生活中誰都沒有違反過這些“條約”。

列寧在家裡對她,總是象在革命隊伍中對待同志一樣體貼入微,倘若克魯普斯卡婭身體稍有不適,列寧就非要動員她去就醫不可,生怕因診治不及時而使病情加重。

列寧主義

列寧-畫

列寧-畫 列寧主義跟馬克思主義等其它流派相比,最大的特徵就是其“無產階級專政”的理論。19世紀末20世紀初,國際共產主義運動在“如何取得政權”和“無產階級政權如何治理國家”兩個問題上出現了重大分歧。以考茨基為代表的一派認為,無產階級政黨應當致力於合法鬥爭(即在資產階級議會中進行議會鬥爭),在取得政權之後可以保留所謂的民主制度。而列寧為代表的另一派認為,無產階級政黨尋求所謂的合法鬥爭的努力必然有使其修正主義化的可能,無產階級取得政權在帝國主義階段只能通過暴力革命的手段,而在取得政權之後,不應當保留資產階級民主制度,而應實施無產階級專政,在無產階級獲得政權之後,即使一國的資產階級已經不存在,仍然有必要採取專政的方式保衛無產階級政權。

黨報理論

1、黨的報刊是無產階級先鋒隊的喉舌、 集體的宣傳者、鼓動者和組織者。

2、在黨報與黨的機關的關係上,黨報是全黨的輿論機關、宣傳機關,並且應在黨的綱領範圍內進行宣傳。黨報應是黨的事業的一部分,黨報必須與黨的機關保持一致,並接受黨的絕對領導。

3、無產階級黨報應該反映工人的利益,反映廣大民眾的利益。

工作原則

1、黨報工作者的創作自由必須服從於黨的基本利益。

2、宣傳報導必須絕對真實。

3、無產階級黨報應該是堅持原則,充滿戰鬥性的機關報。

主要名言

忘記了過去,就意味著背叛!

友誼建立在同志中,鞏固在真摯上,發展在批評里,斷送在奉承中。

欺騙的友誼是痛苦的創傷,虛偽的同情是銳利的毒箭。

患難識朋友。

不用相當的獨立功夫,不論在哪個嚴重的問題上都不能找出真理;誰怕用功夫,誰就無法找到真理。

只要再多走一小步,仿佛是向同一方向邁的一小步,真理也會變成謬誤。

貽誤時機或張惶失措,就等於喪失一切。

贏得了時間就是贏得了一切。

在歷史急劇轉變的關頭,往往連先進的政黨也會在相當的一段時間內不能理解新的局勢而復舊的口號,這些口號在昨天是正確的,但在今天已經失去任何意義。

浪費別人的時間等於是謀財害命,浪費自己的時間等於是慢性自殺。[12]

貧農特別吃沒有文化的虧,特別需要受教育。

只要千百萬勞動者團結得像一個人一樣,跟隨本階級的優秀人物前進,勝利也就有了保證。

書籍是巨大的力量。

科學的宗旨就是提供宇宙的真正寫真。

我們不需要死記硬背,我們需要用基本的知識來發展和增進每個學習者的思考力。

學習,學習,再學習!學,然後知不足。

我們一定要給自己提出這樣的任務:第一,學習,第二是學習,第三還是學習。

只要願意學習,就一定能夠學會。

一般青年的任務,尤其是共產主義青年團及其他一切組織的任務,可以用一句話來表示,就是要學習。

在任何學校里,最重要的是課程的思想政治方向,這完全由教學人員來決定。

應該在肩膀上長著自己的腦袋。

誰不會休息,誰就不會工作。

黨的任務是對所有國家機關的工作進行總的領導,而不是像那樣進行過分頻繁的……往往是對細節的干涉。

只有當全體居民都參加管理工作時,才能徹底進行反官僚主義的鬥爭,才能完全戰勝官僚主義。

道德是為了幫助人類社會升到更高的水平,使人類社會擺脫勞動剝削制。

真正建立共產主義社會的任務正是要由青年擔負。

少說些漂亮話,多做些日常平凡的事情......

判斷一個人,不是根據他自己的表白或對自己的看法,而是根據他的行動。

寧要好梨一個,不要爛梨一筐。積極肯乾和忠心耿耿的人即使只有兩三個,也比十個死氣沉沉的人強。

要成就一件大事業,必須從小事做起。

勞動者的組織性、紀律性、堅毅精神以及同全世界勞動者的團結一致,是取得最後勝利的保證。

當前的任務是,即使在最困難的條件下,也要挖掘礦石,提煉生鐵,鑄造馬克思主義世界觀以及與這一世界觀相適應的上層建築的純鋼。

馬克思認為理論的符合於現實是理論的唯一標準。

必須有勇氣正視無情的真理。

一切非階級的社會主義和非階級的政治學說,都是胡說八道。

任何一件事都具有兩面性。

誰不和我們一起就是反對我們,中立的人最危險。

(1)任何時候都不要玩弄起義,在開始起義時就要切實懂得,必須乾到底。

(2)必須在決定的地點,在決定的關頭,集中很大的優勢力量,否則,更有準備、更有組織的敵人就會把起義者消滅。

(3)起義一旦開始,就必須以最大的決心行動起來並堅決採取進攻。防禦是武裝起義的死路。

(4)必須在敵軍還分散的時候,出其不意地襲擊他們。

(5)每天(如果以一個城市來說,可以說每小時)都必須取得勝利,即使是不大的勝利,無論如何要保持“精神上的優勢”。

要學會游泳,就必須先下水。

愛國主義是由於千百年來各自的祖國彼此隔絕而形成的一種極為深厚的感情。

閃光的東西不一定都是金子。

最大的困難就是沒有堅強的信心。

留世著作

列寧-蠟像

列寧-蠟像 《俄國社會民主主義者的任務》(1897年)

《談談罷工》(1899年)

《俄國社會民主黨人抗議書》(1899年8月)

《我們的綱領》(不早於1899年10月)

《我們運動的迫切任務》(1900年11月初)

《中國的戰爭》(1900年12月)

《無政府主義和社會主義》(1901年)

《怎么辦?》(1901年秋—1902年2月)

《我們綱領中的民族問題》 (1903年7月)

《五一節》(1904年4月2日〔15日〕)

《小資產階級社會主義和無產階級社會主義》(1905年10月25日〔11月7日〕)

《黨的組織和黨的出版物》(1905年11月13日〔26日〕)

《社會主義和宗教》(1905年12月)

《莫斯科起義的教訓》(1906年8月29日[9月11日])

《約·菲·貝克爾、約·狄慈根、弗·恩格斯、卡·馬克思等致弗·阿·左爾格等書信集》俄譯本序言(1907年4月6日〔19日〕)

《公社的教訓》(1908年3月23日)

《馬克思主義和修正主義》(1908年4月3日(16日)以前)

《論工人政黨對宗教的態度》(1909年5月13日〔26日〕)

1911-1920

《馬克思學說的歷史命運》(1913年3月1日(14日))

《馬克思主義的三個來源和三個組成部分》(1913年3月)

《民族問題提綱》(1913年6月)

《馬克思主義和改良主義》(1913年9月12日〔25日〕)

《關於民族問題的批評意見》 (1913年10-12月)

《論俄國社會民主工黨的民族綱領》 (1913年12月)

《論民族自決權》(1914年2—5月)

《民族平等》 (1914年4月)

《關於民族政策問題》 (1914年4月6日[19日]以後)

《腐蝕工人的精緻的民族主義》 (1914年5月)

《關於民族平等和保護少數民族權利的法律草案》(1914年5月 6日[19日]以後)

《卡爾·馬克思》(1914年11月)

《第二國際的破產》(1915年5-6月)

《社會主義革命和民族自決權(提綱)》 (1916年1-2月)

《帝國主義是資本主義的最高階段》(1916年1-6月)

《關於自決問題的爭論總結》 (1916年7月)

《四月提綱》(1917年4月)

《革命的教訓》(1917年7月底)

《國家與革命》(1917年8-9月)

《革命的任務》(1917年9月6日[19日])

《大難臨頭,出路何在?》(1917年9月10—14日〔23—27日〕)

《在俄國社會民主工黨彼得格勒委員會會議上的發言》(1917年11月1日[14日])

《論“左派”幼稚性和小資產階級性》(1918年5月5日)

《論我們報紙的性質》(1918年9月18日或19日)

《無產階級革命和叛徒考茨基》(1918年10-11月)

《論“民主”與專政》(1918年12月23日)

《共產國際第一次代表大會文獻》(1919年3月上旬)

《關於用自由平等口號欺騙人民》(在全俄社會教育第一次代表大會上的報告)(1919年5月19日)

《答美國世界新聞社駐柏林記者卡爾·維乾德問》(1920年2月18日)

《共產主義運動中的「左派」幼稚病》(1920年4月—5月)

《民族和殖民地問題提綱初稿》 (為共產國際第二次代表大會草擬的)(1920年6月5日)

《民族和殖民地問題委員會的報告》 (1920年7月26日在共產國際第二次代表大會上的報告)

《關於無產階級文化》(1920年10月)[14]

烏克蘭國內最大列寧紀念碑遭拆毀

烏克蘭抗議者砸列寧雕像

烏克蘭抗議者砸列寧雕像 使用水晶棺的各國已故領導人

| 人物 | 國家 | 備註 |

|---|---|---|

| 列寧 | 蘇聯 | 列寧逝世後,史達林要求保存列寧遺體。這是世界上長期完整保存人的遺體的首例。 |

| 毛澤東 | 中國 | 自1977年9月9日毛主席紀念堂開放至今,接待瞻仰人數早已過億。 |

| 胡志明 | 越南 | 胡志明去世時越南戰爭正硝煙瀰漫,水晶棺在山洞裡秘密保存了5年多,直到越南戰爭結束。 |

| 金日成 | 朝鮮 | 金日成的遺體防腐處理是蘇聯協助完成的,遺體需要耗資巨額的保護費,每年約80萬美元。 |

| 金正日 | 朝鮮 | 金正日的遺體身著平時愛穿的人民裝,水晶棺周圍也裝飾著紅色的金正日花和白色的菊花。 |

| 喬巴山 | 蒙古 | 蒙古人民革命黨、蒙古人民軍創始人之一,元帥。病逝於莫斯科。 |

| 查維茲 | 委內瑞拉 | 第52任委內瑞拉總統,曾因發動軍人政變入獄,出獄後創立了左翼的第五共和運動以對抗民選的委內瑞拉總統。 |

| 季米特洛夫 | 保加利亞 | 保加利亞共產黨領袖、國際共產主義運動傑出活動家。1949年在莫斯科逝世。 |

| 阿戈什蒂紐·內圖 | 安哥拉 | 安哥拉人民共和國第一任總統。據說,在處理內圖遺體時,蘇聯科學家還專門研究了新的保存色素技術,使之不變淡,仍然保存黑人特色。 |

政治人物分類導航

| 政治人物一般認為是指從事或積極投入政治的人,其動機可能是私人利益、政黨或國民利益。 | |||

| 國家元首 | 歷史人物 | 軍事人物 | 第一夫人 |

| 政治家 | 共產黨人物 | 國民黨黨員 | 全球美女政客 |

![列寧[蘇維埃社會主義共和國聯盟的締造者] 列寧[蘇維埃社會主義共和國聯盟的締造者]](/img/8/a1a/nBnauM3X1MDN4ETO1kDM5gzM2QTMwETN2MDMzQTNwAzMwIzL5AzL0IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)