基本簡介

《紀念諳和珍君》

《紀念諳和珍君》《紀念劉和珍君》最初發表於《語絲》周刊1926年4月12日第4期,後由作者編人雜文集《華蓋集續編》之中。全文沒有詳細介紹劉和珍的生平,也沒有對慘案的本身發表長篇大論,而是從追悼會寫起,抓住一些細節來下手,抒發了作者自己的激越、悲憤的感情,文中不少警句發人深省,震撼人心,說是神來之筆毫不為過。敘事簡練,感情深沉強烈,從文章本身,隱隱可看到一個憂憤的魯迅。

對劉和珍,作者說她“常常微笑著,態度很溫和”,但就是這樣一個態度很溫和的人,只不過參加了一件有良心的中國人都會做的事,卻落得一個橫屍街頭的下場,怎能不叫人痛心,而“而此後幾個所謂學者文人的陰險的論調”,則更是讓人寒心,豈止是魯迅“出離憤怒了”,讀到這裡,哪個有愛國心的讀者能“出離憤怒”。“真的猛士,敢於直面慘澹的人生,敢於正視淋漓的鮮血”,真的鬥士,當如魯迅,在“寂寞新文菀”里,在“大野多溝棘”里,在“風雨漂搖日裡”,“我以我血薦軒轅”,奮然前行。

寫作背景

文中寫到的“三·一·八”慘案是繼“五卅慘案”後,帝國主義和封建軍閥對中國人民的又—次大屠殺,它的直接導火線是3月12日的大沽口事件。1926年3月12日,為了幫助奉系軍閥張作霖消滅馮玉祥統帥的傾向革命的國民軍,日本海軍駛入大沽口,炮擊國民軍。國民軍開炮還擊,日艦被迫退往塘沽。

大沽口事件發生後,1926年3月16日,日本帝國主義糾合英、美、法、意、荷、比、西等國,藉口國民軍違反《辛丑條約》,向段祺瑞政府提出種種無理要求,並在天津附近集中各國軍隊,準備武力進攻。日本等帝國主義國家悍然侵犯中國主權的強盜行徑,激起了全國人民的強烈憤慨。3月17日,部分學校,團體代表到國務院請願,執政府衛隊竟用刺刀刺傷代表多人,廣大民眾更加憤怒。3月18日,北京人民在天安門前集會抗議,會後到執政府前請願。段祺瑞竟命令衛兵向請願民眾開槍,並用大刀鐵棍追打砍殺,打死打傷200餘人,製造了屠殺愛國人民的“三·一八”慘案。劉和珍等都在遇害者之列。

1926年3月18日下午。魯迅先生正在西三條寓所寫《無花的薔薇之二》。噩耗傳來他無比憤怒,在文末特地註明了時間,並把3月18日稱為“民國以來最黑暗的一天”。3月25日,女師大師生和北京各界人民隆重追悼劉和珍,楊德群烈士,魯迅親自參加了追悼活動。對烈士犧牲的悼念,對反動罪行的憤慨,對未來戰鬥的渴望,交織在魯迅心中。4月1日,他飽蘸著血淚,用慍怒而悲憤的筆調,寫下了《記念劉和珍君》這篇感人至深的不朽文章,

思想內容

這篇課文的中心內容,主要是評述“三·一八”慘案。作者對反動勢力、愛國青年和處於中間狀態的所謂“庸人”,分析得非常透徹。反動勢力包括段祺瑞執政府(或稱“當局者”)和“幾個所謂學者文人”(或稱“有惡意的閒人”“流言家”),當然也包括“懲創學生”的“八國聯軍”,還有“中外的殺人者”,但本文鋒芒所向主要是段政府和流言家。對愛國青年,魯迅突出地描寫了劉和珍,還提到楊德群、張靜淑和“四十餘被害的青年”,再擴大一些是數百死傷者,再擴大一些是請願的民眾。處於中間狀態的“庸人”,魯迅又稱他們是“無惡意的閒人”。

作者的立場、觀點和態度是非常鮮明的。他憤怒地控訴段政府殺害愛國青年的暴行,痛斥走狗文人下劣無恥的流言,無比沉痛地悼念劉和珍等遇害青年,奉獻他的悲哀和尊敬,一方面告誡愛國青年要注意鬥爭方式,另一方面頌揚“為了中國而死的中國的青年”的勇毅,激勵人們“更奮然而前行”。

“奮然而前行”的方向、目標是哪裡?作者在本文中沒有直述,可以從作者對黑暗社會的批判、控訴中領悟得到。“我只覺得所住的並非人間”,這世界是“似人非人的世界”,作者痛心疾首地說“這樣的世界何時是一個盡頭”,他痛心於我們民族的“衰亡”,痛心於衰亡民族的默無聲息,渴望“爆發”,呼喚“爆發”,用“血戰”來消滅黑暗勢力,開闢一個新的世界,這是一個理想的新世界,在這世界裡沒有暴力,沒有侵略,沒有紛爭和流言蜚語,人們都合理地生活,幸福地做人,安心地勞動和讀書。

修辭方法

《紀念劉和珍君》這篇記念性散文,不僅寄託著作者對死難青年的沉痛哀悼,而且燃燒著作者對兇殘當局的強烈抨擊。作者通過修辭手法表達出悲憤的情感。

運用反語,揭露敵人的反動罪行。用反語來諷刺和揭露敵人的罪行,是魯迅先生在他的作品中常用的一種戰鬥方法。本文多次運用了這種修辭手法。如文章開頭以“中華民國”來紀年,實際上表明了作者對段褀瑞執政府的極大憤慨和諷刺。既然是“中華民國”,就應是中國人民的政府。可這樣的政府,竟然公然開槍射擊請願的學生,製造震驚中外的“三·一八”慘案,可見這樣的政府根本就不是人民的政府,而是屠殺人民的偽政府。諷刺之餘,作者以犀利的筆調,一針見血的揭露了反動政府的罪行。

通過對比,展現猛士的勇毅形象。本文中,作者拿兩種人與劉和珍這樣的猛士進行了對比,從中彰顯猛士的勇毅和幹練。如第二部分中,作者拿“庸人”與“猛士”進行了對比。“庸人”之所以“庸”,在於他們對“淋漓的鮮血”,雖有哀痛和不滿,卻不能“直面”和“正視”。因此,隨著時間的流駛,庸人們早已忘卻哀痛,繼續維持著“這似人非人的世界”。“真的猛士”卻能面對黑暗的現實,不怕流血犧牲,勇敢地站起來反抗,企圖打破這黑暗的鐵籠子,贏得全國人民的自由和解放。從兩種人對待現實的的不同態度中,讀者從中可以窺見猛士的高大人格。

藉助反覆,強化作者的悲憤情感。魯迅先生作文時,向來惜墨如金,可在本文中,他多處運用反覆的修辭手法,從中深化自己的情感。如“我覺得有寫一點東西的必要了”的這句話,在文中就運用了三次。第一次是承接程君的請求而言的。劉和珍不僅是作者的學生,更是作者志同道合的戰友。現在她“為了中國而死了”,作者自然覺得該“寫一點東西”來表達自己的哀思的悼念;第二句是針對這“似人非人的世界”而言的,作者要“寫一點東西”是為了讓人們清醒地知道,“所住的並非人間”,使這似人非人的世界早日到盡頭,這才是對烈士最好的紀念;第三句是針對“忘卻的救世主快要降臨”而言的,即針對“庸人”們而言的。作者要提醒人們,不要忘記烈士的鮮血。可見,這三句話雖然在字面幾乎完全相同,但在反覆的運用中,意義卻在逐層加深,強烈地表達了作者的悲憤情感。倘缺少了反覆這一手法,藝術表現力勢必削減大半。

劉和珍簡介

劉和珍

劉和珍劉和珍劉和珍(1904一1926)女,江西南昌人。劉和珍出身於貧民,自小養成吃苦耐勞,好學上進的品德。五四運動前夕,她受到革命思潮影響,積極投身於反帝、反封建的實踐之中。五四運動爆發以後,如不顧學校當局的阻撓,起而奔走呼號組織同學走上街頭講演,抵制日貨,開始了她的革命生涯。

1926年3月12日,日本軍艦駛人大沽口挑釁,繼而糾集列強各國向中國政府發出最後通牒,進行無理要挾。北京各界無比憤怒,3月18日,舉行大規模示威遊行,劉和珍正患病,時時嘔吐,她不顧病痛,進行動員和組織工作。她把標語小旗分發給同學們,發表了簡短而激昂的演說,然後高擎校旗,帶隊出發。

在鐵獅子胡同段祺瑞執政府門前,反動派向遊行隊伍開槍。頃刻間,劉和珍身中數彈,臥於血泊之中。這就是震驚中外的三·一八慘案。劉和珍烈士犧牲時年僅22歲。魯迅先生在參加了劉和珍的追悼會之後,親作《記念劉和珍君》一文。追憶這位“始終微笑的和藹”的學生;痛悼“為中國而死的中國的青年”;歌頌“雖隕身不恤”的“中國女子的勇毅”。

作者簡介

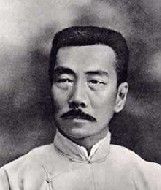

魯迅

魯迅魯迅魯迅(1881年——1936年),現代偉大文學家、思想家和革命家。原名周樹人,字豫才。浙江紹興人。幼年時受詩書經傳的教育,青年時代受“進化論”影響。後東渡日本學醫,又棄醫從文,立志用文學來改變落後的國民精神面貌。

1918年5月發表現代文學史上第一篇白話文小說《狂人日記》。自1918年至1926年,陸續創作並出版了《吶喊》、《彷徨》、《野草》、《朝花夕拾》、《華蓋集》等專集。 1921年12月發表的中篇小說《阿Q正傳》,是中國現代文學史上最傑出的作品之一。1927年至1935年期間,創作了《故事新編》和大量雜文。

魯迅雜文具有深沉樸實的革命激情和無可辯駁的邏輯力量,是高度的思想性和完美的藝術性相結合的典範。魯迅先生一生著譯近一千萬字。有《魯迅全集》行世。

被刪除語文教材的課文

| 近日有媒體報導稱,9月6日,編劇劉毅在其新浪微博上發帖稱,“開學了,各地教材大換血”——他列舉了20多篇“被踢出去”的課文。 |