概念

不平等條約

不平等條約不平等的條約的概念最先在1920年代由中國國民黨提出:

不平等條約1. 1923年1月1日,孫中山發表《中國國民黨宣言》,其中有“與各國立不平等之條約。至今清廷雖復,而我竟陷於為列強殖民地之地位矣。”

2. 1924年1月,在廣州召開的中國國民黨第一次全國代表大會制訂了政綱,在對對外政策方面,提出了“廢除不平等條約,償還外債”的政策。

3. 1924年8月,中國共產黨發表《第四次對於時局的主張》,提出了“廢除一切不平等條約”的主張。

4. 1924年9月18日,發表《中國國民黨北伐宣言》,其中包括“要求重新審訂一切不平等之條約”。

性質

解析

凡爾賽條約

凡爾賽條約不平等條約是與平等條約相對而言。 平等條約一般是指簽約各主權國家在平等互利的前提下,自願商

定的權利義務對等的條約。而不平等條約是指最後締結的條約,對各方的權利和義務並不對等。最常見造成這情況的原因是其中一方(或多方)使用了武力或威脅使用武力強壓另外一方(即強加條約)。但亦有人認為,不平等條約的締結不一定牽涉武力,只要是條約內容是對各方並不對等即可。在這擴大的定義之下,不平等條約可以包括以下各種情況:

1. 條約內容本來對雙方平等;但由於未能預見的改變,造成實際執行上雙方義務出現不平等。

2. 條約內容本來對雙方並不平等;而無論實際效果如何。

3. 使用或威脅使用經濟壓力或武力來達至第一種情況。

4. 使用或威脅使用經濟壓力或武力來達至第二種情況。

5. 條約內容平等,但是使用經濟壓力達成。

6. 條約內容平等,但是使用武力達成。

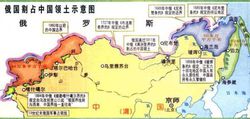

沙俄割占清朝領土示意圖

沙俄割占清朝領土示意圖從此定義來看,許多20世紀前歐、美國家與其亞、非國家簽署的條約都符合不平等條約的概念。而且歐、美國家內部戰爭後的許多和約(比如普法戰爭後的法蘭克福條約、第一次世界大戰後的凡爾賽條約),也可以看作是不平等條約。而現代某些協定,雖然沒有在武力下簽署,亦可被解釋為不平等。

在習慣上,不平等條約往往是指西方列強(後來也包括日本)在十八世紀及十九世紀初與亞洲國家之間簽署,帶有帝國主義色彩的條約。

近代部分多民族統一的國家在其內部的構成民族之間曾經簽訂的武力強加條約,因為不屬主權國家之間的問題,被認為是民族之間的內部事務而不屬於不平等條約。

與強加條約分辨

凡爾賽條約

凡爾賽條約不平等條約(Unequal Treaty)和強加條約(Imposed Treaty)是兩個類似的概念,都是關於在武力脅迫下簽署的條約的名詞。強加條約的概念出現較早,西方的法學自十八、十九世紀即開始出現類似的概念。不平等條約的稱謂則是中國國民黨於1920年代提出的,最初用來指西方與滿清及北洋政府所薟署的一系列條約。後來不平等條約的概念逐漸發展,在國際上亦有被其他國家使用。但如今法學上對何謂不平等條約還是沒有很明確的定論。有些人認為不平等是指締造條約的手段使用了武力或脅迫而造成不平等。這種定義下,不平等條約基本上是等同強加條約。但亦有些意見認為不平等條約是指條約的性質屬於不平等,因此可能是在更多不同的情況下造成,而涵蓋亦更廣泛。

常見內容

各國簽署的不平等條約,內容經常包括:

1. 戰爭賠款

2. 割地

3. 租界

4. 單邊治外法權(包括領事裁判權)

5. 通商,開通通商口岸

6. 提供片面最惠國待遇。

7. 協定關稅

8. 劃定勢力範圍

這些不平等條約有如下幾個特點:

(1)無論條約對締約一方的主權傷害有多少,大多在締約時遵循自近代外交學不斷發展而產生的“遊戲規則”(即便是形式上的遵循),即由兩方的談判代表先進行談判磋商,對條約的文本進行確定,體現出條約本身是雙方正式談判的結果。

(2)條約一般都會涉及主權、和戰、貿易(或其他形式的)賠款,其中條約簽訂的主要目的是為了服務於本國貿易發展。有時也是作為大國之間的交易犧牲品,原宗主國(或對該國有相當影響力的國家)將從屬於自己的國家的利益出讓給第三方,藉以換取本國的利益。

古代示例

唐蕃清水盟約

唐德宗在大曆十四年即位以後,面對強藩割據、外患頻發的現狀,決定與吐蕃議和,先平定藩鎮。因為唐德宗在安史之亂中曾為雍王兼天下兵馬大元帥,與回紇在陝州會晤時被侮辱,隨從被打死數人,因此嫉恨回紇,決定聯合吐蕃。公元783年唐政府與吐蕃簽訂了《唐蕃清水盟約》。盟約大意為“唐地涇州右盡彈箏峽,隴州左極清水,鳳州西盡同谷,劍南盡西山、大渡水,吐蕃守鎮蘭、渭、原、會,西臨洮,東成州,抵劍南西磨些諸蠻、大渡水之西南”。到了唐宣宗大中年間,唐朝政府收復秦州、原州、安樂州三州之地,稍後,隴右豪傑張議潮發動起義,很快去住了吐蕃人,到了鹹通年間,唐朝政府收復了河西隴右直到庭州,徹底擊敗了吐蕃。

澶淵之盟

澶(chán)淵之盟是北宋與遼經過多次戰爭後所締結的一次盟約。

公元1004年秋,遼國蕭太后。聖宗親自率領20萬大軍南下,直逼黃河岸邊的澶州(今河南省濮陽縣)城下,威脅宋的都城。警報一夜五次傳到東京,趙恆問計於群臣。副宰相王欽若、陳堯叟主張逃跑,任職才一月的宰相寇準則厲聲反對說:“出這種主意的人應當斬首!”他說,如果放棄汴京南逃,勢必動搖人心,敵人會乘虛而入,國家就難以保全了;如果皇上親自出征,士氣定必大振,就一定能打退敵兵。趙恆同意御駕親征,由寇準隨同指揮。到了韋城(今河南省滑縣東南),趙恆聽說遼兵勢大,又想退兵。寇準嚴肅地說:“如今敵軍逼近,情況危急,我們只能前進一尺,不能後退一寸。河北我軍正日夜盼望陛下駕到,進軍將使我河北諸軍的士氣百倍,後退則將使軍心渙散、百姓失望,敵人乘機進攻,陛下恐怕連金陵也保不住了。”趙恆才勉強同意繼續進軍,渡河進入澶州城。遠近各路宋軍見到皇上的黃龍大旗,都歡呼跳躍,高呼“萬歲”,士氣大振。寇準指揮宋軍出擊,個個奮勇衝殺,消滅了遼軍數千,射死了遼軍主將蕭達蘭。蕭太后見遼軍陷入被動,要求議和。經過寇準的堅持和使者曹利用到遼營一再討價還價,於12月正式議定由宋朝送給遼以歲幣銀10萬兩,絹20萬匹,換得遼軍撤走。這就是歷史上的“澶淵之盟”。

澶淵之盟是一個不完全平等的條約,但宋朝有限度的妥協讓步又是明智的最佳選擇,也基本符合封建歷史時期中原王朝與遊牧友邦交往的慣例,而且,盟約的簽定順應了歷史發展的要求,其進步意義是值得肯定的。難怪清朝藏書家、史學家席世臣在評論《契丹國志》時候,說:“(《契丹國志》)至於宋、遼之交,尤多微意,若澶淵誓書、關南誓書、地界之議、禮物之數,皆詳載無遺”。事實上,具載原文為後人保存了非常重要的歷史材料,其價值受到後世學者的推崇。

慶曆和議

宋仁宗康定元年到慶曆二年(1040年~1042年)期間,西夏皇帝李元昊對宋方又發動多次大規模的軍事進攻,雙方損失都很大,結果在1044年(慶曆四年)訂立和約,史稱“慶曆和議”。和議規定:元昊取消帝號,接受宋朝冊封,稱北宋為所謂的“兄長”。宋封元昊為夏國主,宋夏名義上是君臣關係,宋每年以"賞賜"名義給夏銀五萬兩,絹十三萬匹,茶兩萬斤。

關南誓書

宋仁宗慶曆五年(1045年)的關南誓書,這是對宋遼兩國議定“澶淵之盟”的繼續,宋對遼歲幣增加到銀20萬兩,絹30萬匹。

紹興和議

中國南宋與金訂立的和約。宋軍在反擊金的入侵中已取得一定的勝利,但宋高宗與宰相秦檜唯恐有礙對金議和,解除了韓世忠、張俊、岳飛三大將的兵權,甚至製造岳飛冤獄,使抗戰派對投降議和活動無法進行反對。紹興十一年(1141)雙方達成和約:①宋向金稱臣,金冊宋康王趙構為皇帝。②劃定疆界,東以淮河中流為界,西以大散關(陝西寶雞西南)為界,以南屬宋,以北屬金。宋割唐(今河南唐河)、鄧(今河南鄧州)二州及商(今陝西商縣)、秦(今甘肅天水)二州之大半予金。③宋每年向金納貢銀、絹各25萬兩、匹,自紹興十二年開始,每年春季搬送至泗州交納。紹興和議確定了宋金之間政治上的不平等關係,結束了長達10餘年的戰爭狀態,形成了南北對峙的局面。

紹興和議的歷史背景。這一投降條約簽訂於抗金戰場上捷報頻傳,金兵節節敗退之時。公元1140年,金兵又一次大舉南侵,可是各路軍隊連遭失敗,在順昌(今安徽阜陽)之戰中,宋軍以少勝多,擊敗了金軍。接著岳飛率領岳家軍又取得郾城大捷,打敗了金軍的主力,先後收復了鄭州、洛陽等城。這時,金兵打算撤至河北,南宋舉國上下要求收復北方的呼聲很高,抗金形勢一片大好。可是,以妥協苟安為國策的宋高宗,既害怕宋軍的勝利影響他的求和,更害怕岳家軍從金營迎回徽欽二帝,從而威脅自己的帝位。於是,高宗和秦檜商定,命令各路軍隊班師,並在一天內連下十二道金牌逼令岳飛退兵。岳飛悲憤地說:“十年之力,毀於一旦”。由於各路宋軍退兵,等於將已收復的國土又拱手讓給了金國。公元1141年,宋高宗為了向金國表示議和“誠意”,解除了岳飛、韓世忠、張俊三大帥的兵權,撤消了對金作戰的專門軍事機構。隨後,高宗派使者到金求和,在使者叩頭哀求下,金國以“必殺岳飛”為條件,答應和議。經過一番交易後,雙方簽訂了紹興和議。這一年裡,岳飛被害死,當金獲知岳飛已死,連連擺酒慶賀。接著,金便冊封高宗為宋國皇帝。從此,南宋小朝廷開始了長達1個半世紀的偏安殘喘。

和議對宋財政的影響

再看北宋的財政狀況,真宗時期,一直是收入超過支出,(所以才有資本支付歲幣)。仁宗初期和中期也是如此,不過此後就開始惡化。宋英宗治平二年(1065年)收入為1.16億緡,總支出則達1.31億緡,超支1500多萬緡。這種情況下再支付大量的歲幣,就不能說是輕鬆自在了。到宋神宗即位時期,國家財政已無餘錢,國家庫場已經告罄,國家經濟年年赤字,宋神宗兩手空空,甚至不得不給他老爸“簡葬”。所以我們不能理解其支持王安石變法的動力以及變法中為何多數都是增加中央財政收入的“急策”。甚至日後新舊黨爭,蔡京當權,也無不圍繞解決中央財政問題來展開。所以說,由於歲幣是年年支付,國家承平豐饒時沒什麼感覺,一旦財政緊張,就會變成勒在脖子上的絞索。

主要影響

這些條約主要影響有:

打開了閉關鎖國的大門

不平等條約中包含了許多貿易條款,包括通商,通商口岸的設立,最惠國待遇等等,使得閉關鎖國的政府被迫打開了國門。

對於19世紀以來世界經濟市場一體化的形成而言,不平等條約大多體現了當時自由資本主義的理念——儘可能的開拓海外市場,並將利益最大化。這並不等同於現在的市場經濟理念:因為自由主義者的競爭往往不遵從法制和平等的理念,而代之以各種手段如傾銷貿易競爭。雖然絕大部分經過工業革命而形成的工業化國家都會採用開放市場、 向世界競爭的貿易手段。但對於一些不已開發國家或者貿易保護主義傾向嚴重的國家,大國往往利用強加的不平等條約,破壞阻礙自由競爭的因素。對於亞、非洲的國 家而言,這種在存在經濟實力巨大差距的自由競爭將不可避免的摧毀本國的獨立經濟,使本國經濟開始逐漸受制於其他國家。

半殖民地國家

對於被強加不平等條約的弱小國家而言,簽訂不平等條約對本國經濟的發展是具有驚人影響的,強國的商品輸出會對本國簡單的手工業生產帶來致命的打擊:在自然經濟為主的社會,手工業的生產力遠不及資本主義國家機械生產的能力。資本主義國家的經濟手段導致本國市場打破自然壟斷,促使市場融 入世界,使本國經濟日趨殖民地化;文化上輸出被美國、歐洲所崇尚的價值觀與道德觀,造成對其他國家傳統文化的衝擊,西方宗教與科技的傳入一方面促使有識之 士對時局展開深入研究,但更多的是對廣大民眾的精神麻痹。這些現象使被迫簽署不平等條約的國家逐步淪落為半殖民地國家,有的國家甚至在政治上完全喪失了主 權領導,成為徹底的殖民地。

經濟畸形發展

這是不平等條約帶來的結果之一。本國尚不發達的資本主義工業很難同英、美等強國在市場上相競爭,沒有利潤的本國工業自然很難發展。這導致國家開始經 濟殖民化。而殖民地對於他們的宗主國而言,就是廉價原料、勞動力和廣闊市場的代言詞。這樣,受制於不平等條約的國家只能是輸出初級產品,而工業領域則近乎 空白。20世紀50年代後世界範圍的殖民體系雖然不斷解體。但對於這些新興的獨立國家而言,其經濟發展仍然是初級產品出口,進口工業成品的發展態勢。經濟 命脈仍就由那些有能力控制貿易品價格經濟強國所掌控。這種不平衡的發展對於部分國家(主要是非洲國家)直至現在依然沒有改變,也成為這些國家獨立幾十年來 經濟未見好轉的主要原因之一。

領土損失

時代終結的開始

這段時期的終結是由一次大戰之後開始。隨著“亞洲的覺醒”時期到來,包括中國在內的原殖民地雖然未能夠甩掉“三等國家”的矮帽子,但國際獨立地位開始不斷上升。歐洲各國此時又忙於應付第一次世界大戰,戰爭瘡痍尚未痊癒,又添經濟危機帶來的巨大創傷。在中國,中華民國國民政府開始實現關稅自主與租界回收(詳見下文的中國近代史不平等條約)。

但在歐洲地區同盟國就沒有那么幸運了:戰後德國喪失了本就不多的海外殖民地,又需要賠付高達200億金馬克的賠款;昔日橫跨歐、亞、非的帝國奧斯曼土耳其被《摩德洛斯協定》奪走了70%以上的國土,《色佛爾條約》則幾乎將這個擁有400餘年歷史的國家徹底淪為殖民地。奧匈帝國也瓦解了。中國作為戰勝國,《凡爾賽和約》卻把之前被德國侵占的中國山東半島主權出讓給了日本。由於《凡爾賽條約》對弱小國家內政的肆意干涉,被認為是世界史上牽涉國家最多的不平等條約。在1917年,國土面積最大的俄羅斯建立了社會主義制度,領導人列寧宣布廢除同各國簽定的不平等條約(既包括對其他國家不平等的條約,也包括俄國自己受到的不平等條約),雖然這個聲明並沒有百分百實行,但這件事情極大鼓舞了殖民地、半殖民地國家反對不平等條約努力的熱情。 一戰後的世界格局發生了巨大的變化,原來極具霸主氣質的德國現在被協約國踩在腳下,短時間內沒有爭霸世界的實力;美日在太平洋利益衝突成為世界不安定格局的中心。為了調和各方(也包括英、法、意等國)在內的利益,華盛頓會議應運而生。不願看到日本獨占中國帶來的利益,以《九國公約》大幅削減日本的在華權利,為中國收回自民四條約喪失的部分主權提供了契機。

隨著一戰後各資本主義國家實力的減弱,一些具有強烈救國意識的國家開始借著這樣的機會發動權利收回的行動,但這些國家既不敢公開廢除不平等條約,各 資本主義國家也畏懼各國廣大人民的力量,採用了秘密協定與偷換概念的方式,一方面廢除一些已經沒有多大用途的不平等協定,又採用新名詞取代“最惠國”等具 有強烈殖民色彩的權利。比如《中美新約》的美國國務院經濟顧問就曾說:“1928年七月間的一個問題是如何想辦法不使用中國所反對的‘最惠國’字樣而保持美國的權利。我們在國務院想到這個和以後的條約中使用‘待遇不得有所差別’這一字句的方法。”,可見這些改定新約運動並沒能真正觸及不平等條約體系的核心。

對於自道威斯計畫後迅速崛起的德國而言,凡爾賽和約不啻為德意志民族的最大屈辱,在這種情況下上台的希特勒利用這一難得的機遇,極力煽動民族情緒,利用民眾對《凡爾賽和約》的不滿,建立自己的獨裁勢力,發動德國政府撕毀一戰後簽定的大量限制德國軍事的不平等條約,與奧地利合併。面對著凡爾賽體系的破壞,英、法採用了綏靖政策,對德國的行為妥協,並希望藉助德國再度強大的力量進攻蘇聯(但是,這一舉動反而促使了蘇德互不侵犯條約的簽訂)。在這種情況下的德國提出了“最後一項領土要求”:取得捷克斯洛伐克的蘇台德區。英法一廂情願地認為,德國將會在滿足這個要求後與蘇聯決裂,便由英、法、德、意四國召開了慕尼黑會議來討論這個問題。這次會議連帶事後簽定的不平等條約——慕尼黑協定被統稱為“慕尼黑陰謀”。二戰後捷克斯洛伐克與90年代後的捷克一直認為這個條約是大國之間擅自決定的,犧牲小國利益而滿足自身要求的赤裸裸的不平等協定。

遠在亞洲的日本也為了履行大陸政策,展開東北侵略(參見九一八事變),當時的國民政府採用了向國際聯盟申請仲裁的方式回應日本的侵略,國聯則判定東北應該以“國際合作為最善之解決”,令東北反而成為“國際公認”、名副其實的國際殖民地。

此後不久,影響到世界不平等條約體系世界史上最大規模的戰爭——第二次世界大戰全面爆發。反法西斯同盟不承認與軸心國簽訂的不平等條約,並在同盟內部展開對各國不平等條約的再修訂,一些在第二次世界大戰中做出重大貢獻的國家取得了部分在條約中失去的權利,為身處亞、非、拉的殖民地半殖民地國家帶來了極大的振奮,對戰後各國民族解放事業起到的推動作用。

二戰後,亞、非兩洲原先的殖民地國家開始了其民族獨立運動,以獨立國家的身份收回失去的主權;戰後原先強大的英、法、德等國失去了足夠強大的實力去維持在海外的殖民統治。廢除不平等條約成為國家取得獨立身份的要求之一。其中在非洲的獨立運動十分廣泛,1960年有17個非洲國家宣布獨立,對非洲不平等條約體系產生極大衝擊;此外,中華人民共和國於1949年在其臨時憲法《共同綱領》中宣布審查並廢除自清末民初強加於中國的不平等條約。1977年巴拿馬與美國簽訂協定,廢除《美巴條約》,代之以《巴拿馬運河新條約》:取消美國永久占領巴拿馬運河區的特權,1999年12月31日中午期滿後,運河及運河區的主權及管理權將全部交還巴拿馬,由巴拿馬確保運河的中立地位。

為防止強國將廢除的不平等條約再度加之於獨立國家之上,1954年12月亞、非新興獨立國家在印度尼西亞的萬隆召開會議,為防止不平等條約的再度蔓延,維護獨立主權,發表了《亞非會議最後公告》。經過一段時間後,形式上強加於原殖民地半殖民地的不平等條約及其特權在世界範圍內基本上被廢除。

各國歷史

中國

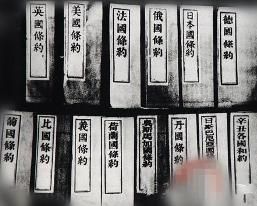

列強發動侵華戰爭圖集

列強發動侵華戰爭圖集自1840年鴉片戰爭以來中國與其他國家簽訂了一系列的條約,一般認為其中絕大部分都是不平等的。

從條約的簽訂上看,是經過雙方的交涉談判、共同宣布的平等協定,但實際上兩國的談判總是經過了一場戰爭——早已腐朽沒落的清帝國在 對外經濟與國防上不是近代帝國主義國家的對手,一場戰爭下來中國政府很少能從戰爭中占到什麼“便宜”,反而讓其他國家取得戰爭的主動,迫使中國政府以談判 為手段以避免更大的損失;中國政府的代理人往往在談判時只有“接受”與“不接受”這樣的選擇,這些代理人作為一個專制帝王派來的代表,只能為了皇族的利益去簽訂這些條約。

中國的史學界大多將自1949年以前簽訂的不平等條約劃分為三個階段:

第一階段(1840年—1860年)

這一階段既是中國由君主專制社會走向半殖民社會的開端,也是列強在中國建立殖民體系的形成階段。在這一階段中,《南京條約》的簽定標誌著中國不平等條約體系的建立與初步形成。《南京條約》又與《望廈條約》、《黃埔條約》構成了中國不平等條約體系中最重要的奠基石。通過這三個不平等條約,當時世界上最強大的三個資本主義國家:美、英、法三國在中國取得了如下權利:

1. 取得自由對外貿易的通商權與片面最惠國待遇。

2. 取得協定關稅的權利。

3. 取得在華傳教、租地建房的權利。

4. 取得領事裁判權。

5. 取得部分中國領土的占有權。

這些不平等權利構成了中國最早的不平等條約體系,無論是今後的租界、內河巡航、高額賠款都不過是上述權利的延續、發展與補充。

1853年在上海的一場小刀會起義令英國人取得了控制中國海關的絕佳機會;第一次鴉片戰爭後14年,英法為擴大在華權益再度挑起第二次鴉片戰爭,這場持續4年的戰爭帶來了一系列新的條約:

1. 中英、中法、中美、中俄《天津條約》、中俄《璦琿條約》(1858年)

2. 中英、中法、中俄《北京條約》(1860年)

這次戰爭帶來的新的不平等條約加深了中國半殖民地化的程度,歐美各國又取得了一些新的條約特權:

1. 胃口大開的領土要求。

2. 擴大對外貿易視窗的要求。

3. 內河航運權。

4. 鴉片貿易合法權。

5. 內地自由行動權。

6. 勞工出國權。

這一時期的不平等條約大多圍繞著貿易而進行,對於當時的資本主義國家而言,工業革命後生產力的提高帶來了大量的商品,在本國市場銷售商品取得利潤不能完全滿足資本家的欲望,因而就要開闢新的海外市場。所以各國採用的都是自由貿易的經濟方針,政府制定的對外政策無不以擴大貿易對象,實現商品輸出為主要目的。打開中國的大門,建立殖民地,要求五口通商、協定關稅都是這一方針的具體體現。面對頑固不願開放的清朝政府,各國就採用了先以武力手段迫使中國政府談判,再取得交易特權與商品市場。

第二階段(1860年—1919年)

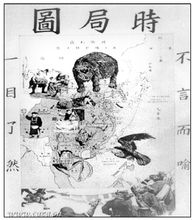

漫畫中,世界強權正在分割中國這塊大餅

漫畫中,世界強權正在分割中國這塊大餅在《北京條約》簽訂之後,清帝國進行了一場洋務運動的變革;在1860以後的一段時期內,清政府“內外祥和”,稱之為“同治中興”。但是,好景不長,西方資本主義國家相繼進入帝國主義階段。1876年因馬嘉理案簽訂煙臺條約。1883年,法國為侵略越南而挑起戰爭。在這場被稱為中法戰爭的戰爭中,清軍於馬尾海戰大敗後在陸地戰場上取得了決定性勝利,此時清政府卻主張趁勝求和。1885年李鴻章和法國公使巴德諾簽訂了喪權辱國的《中法新約》。這場戰爭顯示了洋務運動的成績,更暴露了洋務運動的嚴重不足。

此時,日本正處於明治維新時期;他們制定了入侵中國的“大陸政策”,並通過不斷擴軍備戰一步步實施他們的計畫。在一切就緒之後,1894年,日本發動了日本稱為日清戰爭的甲午中日戰爭。由於清政府的腐朽,戰爭迅速失敗。1895年李鴻章和伊藤博文在日本馬關春帆樓簽訂了《馬關條約》

此後,列強在中國大肆劃分勢力範圍,強占租借地,中華民族同外國矛盾日趨激化。以“扶清滅洋”為口號的義和團運動迅速在中國北方興起(南方也有類似性質的運動,規模較小)。義和團運動在反侵略也極端排外,仇視一切外來事物;在華北四處殺害外國人與信仰基督教的中國人,燒毀教堂、鐵路等 一切跟外國有關的事物。外國人紛躲入使館避難。列強以保護僑民為名,英法美俄德日意奧八國聯合起來,組成聯軍進入中國,在天津登入後向北京進發。清政府則 以“義和團可用”,讓義和團及清兵在北京圍攻外國使館,並向十一國宣戰。八國聯軍攻入北京後,清皇室倉皇離開;並以政府之前是被義和團脅持為名,由李鴻章 出面跟列強求和。義和團則被中外聯合剿殺。同時俄國更乘機占領中國東北。1901年,李鴻章代表清政府同11國簽訂了《辛丑條約》。因為列強之間的矛盾,中國免於被瓜分。但條約對中國處以懲罰性的條款,包括容許外國在北京至天津駐兵,並對各國賠償大額軍費。李鴻章不久病死。這個條約進一步削弱清政府的統治。

第三階段(1919年—1949年)

《辛丑條約》簽定時的合影。

《辛丑條約》簽定時的合影。在這一階段,在中國植根近80年的不平等條約體系開始遭到動搖:早先蘇聯宣布廢除沙皇俄國與中國簽訂的不平等條(歷來傳聞如此,但是沒有證據證明蘇聯做到了這點,或者作出過這個聲明。);國內民主意識與救亡圖存觀念日益上漲,大規模的民眾集會此起彼伏。令當時的北洋政府受到極大壓力。1919年爆發的五四運動展現出中華民族不甘於受人宰割的決心,其結果是遠在法國召開的巴黎和會上,中國代表沒有在破壞中國權益的《凡爾賽和約》上籤字。此後不久,隨著聯俄容共的實現,中國國民黨領導進行北伐。自1927年中華民國南京國民政府成立後中國大陸上出現了持續不斷的權力收回與“改訂新約”運動,使得中國的民族自尊心得到極大滿足。

這一時期掌握國家政權的政府雖不敢徹底廢除所有的不平等條約,但已經對部分國家主權展開收回行動。其主要活動為:

國民革命軍接管英國租界

國民革命軍接管英國租界1. 收回租界:包括1927年1月國民政府下令收回發生一三慘案事端的漢口英租界和九江英租界;1930年10月1日收回英國占領的威海衛租借地;1931年1月15日收回比利時在華租界(天津比租界)。

2. 收回關稅主權:改訂新約運動的成果之一;1933年國民政府實行新稅則,標誌著中國基本實現了關稅自主。

3. 廢除領事裁判權與片面最惠國待遇。

但這一系列的活動並沒有徹底讓中國擺脫半殖民半封建社會的狀況,這是由於當時的中國國力依然不足以與世界強國對抗,政府害怕面對廢除不平等條約後各 國可能做出的強烈反應甚至是動用武力;國民政府需要有外國的經濟、外交上的支持,不可能接受被國際孤立的形勢。因而在20世紀30年代後,不平等條約的體 系反而再次加強,但各國也已經不再採用武力威脅的手段,轉而以一定的經濟利益或一些對中國而言無關大局的利益來換取特權,或者先製造輿論優勢渲染簽訂條約 的利益。如何梅協定就是日本先製造“華北獨立”的事端,再通過輿論向外界詮釋華北不設防帶來的好處,最終使國民政府接受協定。

不久,第二次世界大戰全面爆發,由於中國與意、日為交戰方,因此廢除了在華的不平等條約。為了維持反法西斯同盟的穩定,1943年1月11日美國和英國分別與中華民國簽署《中美新約》、《中英新約》,自願放棄在同盟國中國的特權。

1949年9月,在北平召開的中國人民政治協商會議通過了《共同綱領》,其第55條公開宣布“對於國民黨所訂的各項條約和協定,中華人民共和國中央人民政府應加以審查,按其內容,分別予以承認,或廢除,或修改,或重訂。”

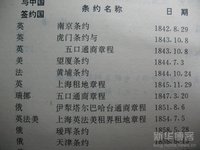

一覽表

下面列出了部分中國政府或大多數中國人認為是不平等的條約。

1. 中俄蒙協約(民國4年(1915年)6月7日,中國與俄國,簽約地點:外蒙古,恰克圖)

2. 民四條約(二十一條)(民國4年(1915年)5月25日,中國與日本,簽約地點:北京)

3. 滿洲里界約(1911年(宣統3年)12月20日,中國與俄國,簽約地點:滿洲里)

4. 中英續訂藏印條約(1906年(光緒32年)4月27日,中國與英國,簽約地點:北京)

5. 中日會議東三省事宜正約(1905年(光緒31年)12月22日,簽約地點:北京)

6. 辛丑條約(1901年(光緒27年)9月7日,簽約地點:北京)

&

&7. 廣州灣租界條約(或中法互訂廣州灣租界條約)(時間:1899年(光緒25年)11月16日;簽約地點:廣州灣;中國與法國)【註:廣州灣今廣東湛江市】

8.訂租威海衛專條(時間:1898年(光緒24年)7月1日;簽約地點:北京;中國與英國)【註:威海衛今山東威海市】

9. 展拓香港界址專條(時間:1898年(光緒24年)6月9日;簽約地點:北京;中國與英國)

10. 中俄旅大租地條約(1898年(光緒24年)3月27日,簽約地點:北京。1898年5月7日在俄國聖彼得堡簽訂了《續訂旅大租地條約》)

當時入侵廣州灣的法國兵。

當時入侵廣州灣的法國兵。11. 中德膠澳租界條約(1898年(光緒24年)3月6日,北京;中國與德國)

12. 中日通商行船條約(1896年(光緒22年)7月21日,簽訂於北京)

13. 中俄密約(1896年(光緒22年)6月3日,莫斯科)

14. 馬關條約(1895年(光緒21年)4月17日,馬關,與日本)

15. 中英會議藏印條款(1890年(光緒16年)3月17日,印度加爾各答;補充修訂:1893年12月5日,大吉嶺)

16. 中葡和好通商條約(1887年(光緒13年)12月1日,與葡萄牙,北京)

17. 中英煙臺條約(1876年(光緒2年)煙臺;中國與英國)

18. 中日北京專條(1874年(同治13年)10月31日)

19. 中俄勘分西北界約記(1864年(同治3年)10月7日,塔爾巴哈台)

20. 中德通商條約(1861年(鹹豐11年)9月2日,天津)

21. 北京條約

a) 中俄北京條約(1860年(鹹豐10年)11月14日,北京)

b) 中法北京條約(1860年(鹹豐10年)10月25日,北京)

c) 中英北京條約(1860年(鹹豐10年)10月24日,北京)

22. 天津條約

a) 中法天津條約(1858年(鹹豐8年)6月27日,天津)

b) 中英天津條約(1858年(鹹豐8年)6月26日,天津)

c) 中美天津條約(1858年(鹹豐8年)6月18日,天津)

d) 中俄天津條約(1858年(鹹豐8年)6月13日,天津)

23. 中俄璦琿條約(1858年(鹹豐8年)5月28日,璦琿)

24. 上海英法美租界租地章程(1854年(鹹豐4年)7月5日,上海)

25. 中俄伊犁塔爾巴哈台通商章程(1851年(鹹豐元年)8月6日,伊犁)

26. 黃埔條約(1844年(道光24年)10月24日,與法國,黃埔)

27. 望廈條約(1844年(道光24年)7月3日,與美國,望廈村)

28. 虎門條約(1843年(道光23年)10月8日,與英國,虎門)

29.南京條約(1842年(道光22年)8月29日,與英國,南京)

關於《尼布楚條約》:從歷史上看,當時的中國與俄國,政治上是相互獨立的,經濟上也沒有依賴,軍事上也沒有弱勢。中國和沙俄的雅克薩之戰是中方完全勝利。中國與沙俄在簽訂條約時,互相不受對方的軍事壓迫,雙方處於完全自願簽訂的《尼布楚條約》,所以《尼布楚條約》是平等條約。《尼布楚條約》不是割地條約,是中俄瓜分喀爾喀部族地區的條約,是清俄劃分外蒙古的第一步。條約簽訂後,喀爾喀蒙古人不再有後撤縱深,迫不得已南依,逐步遷移到如今的中國內蒙古自治區。

1917年,德意志帝國和奧匈帝國因第一次世界大戰中成為中國的敵對國,而被廢除不平等條約。1917年蘇俄自願放棄其在中國的特權(事後未完全兌現,亦無退還條約中獲得的領土)。1943年,美國和英國自願放棄其在中國的特權。義大利和日本因第二次世界大戰中成為中國的敵對國失去他們的特殊地位,日本、義大利在中國的殖民地和租借地被全部剝奪。1946年,法國放棄其在中國的特權。

1949年中華人民共和國政府成立後,不承認以前簽訂的所有不平等條約。

日本

1. 日美親善條約(神奈川條約) 1854年 日本,美國

2. 日美修好通商條約1858年 日本,美國

3. 日俄和親通好條約(下田條約)1855年 日本,俄國

朝鮮

1. 江華條約(日朝友好條約),1876年,朝鮮王朝,日本

2. 濟物浦條約,1882年 朝鮮王朝,日本

3. 日韓議定書,1904年 大韓帝國,日本

4. 日韓新協約,1904年 大韓帝國,日本

5. 日韓保護協約,1905年 大韓帝國,日本

6. 第三次日韓協約,1907年 大韓帝國,日本

7. 日韓合併條約,1910年 大韓帝國,日本

8. 朝美修好條約,1882年,朝鮮王朝,美國

9. 駐韓美軍地位協定韓國,1966年,韓國,美國

土耳其

1. 色佛爾條約,1920年,奧斯曼帝國,協約國

2. 摩德洛斯停戰協定,1918年,奧斯曼帝國,協約國

埃及

1. 英埃條約1936年,埃及,英國

其他國家

1. 維持現狀協定1947年,錫金,印度

2. 特里亞農條約1920年,匈牙利,協約國

3. 聖日耳曼條約1920年,奧地利,協約國

4. 布列斯特-立托夫斯克和約,1918年,蘇俄,同盟國

5. 美巴條約,1903年,巴拿馬,美國

6.訥伊條約,1919年,保加利亞,協約國