人物生平

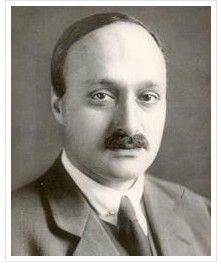

弗蘭克(J.Franck,1882~1964.1925年獲諾貝爾物理學獎)

19O1—1902年,弗蘭克在海德爾堡大學學習化學兩個學期,在這期間遇到馬克思·破恩(Max Born)並同他建立了終生的友誼。1902年,他轉到柏林大學,開始認真地學習與研究物理學。當時世界物理學的中心在德國,魯賓斯(Rubens)、埃米爾·沃伯格(Emil Warburg)、普朗克都是柏林大學教授[後來又有杜魯德(Drude)與愛因斯坦],他們聯合舉辦的討論會對弗蘭克一生的事業有巨大的影響。1906年,弗蘭克在柏林大學獲得哲學博士學位後,曾有一短暫時期在法蘭克福大學任物理學助教。後來他回到母校柏林大學擔任魯賓斯教授的助教,1911年提升為物理學講師,1917年被委任為凱澤威廉理化研究所(後來改為普朗克研究所)助理教授兼部門的領導直至1920年,當時該所所長是弗里茲·哈伯( FritzHaber)。1921年,玻恩擔任哥廷根大學物理系主任兼理論物理學教授,他成功地說服了教育部長重新分系,並把他的老朋友弗蘭克請到哥廷根擔任實驗物理學教授兼茲韋特物理研究所所長。當時,羅伯特·波爾( R·Pohl)已在那裡擔任特約教授併兼任第一物理研究所所長。這兩個研究所設在同一座樓內。玻恩所作的這種安排,使三位教授分別在三個系裡備得其所又便於接觸聯繫,使研究工作令人滿意地進行。他們經常合辦討論會,輪流擔任主席。在哥廷根的十二年間,由於弗蘭克與玻恩結成了親密的夥伴,又有共同的科研興趣,形成了這個區域活躍的科學團體的核心。

在這時期,弗蘭克發表了大量的、多種多樣的文章,其中心主題可以描述為在碰撞中的原子與分子的組成和分離以及它們的振動與轉動。在兩篇論文中,破恩與弗蘭克發展了使用我們熟悉的勢能曲線處理兩原子體系。他們引進準分子概念,並套用於在分子光譜中從電子運動到振動運動的能量轉換。弗蘭克用振動能級的外推法引到決定分子的分離能量的方法,並使這個方法在康登(Condon)的波動力學公式之後變成為著名的“弗蘭克一康登原理”。1926年他的唯一著作是與約當(P·Jordan)合寫的書,這本書包含那個時期他的大部分工作的基本概念。

1933年希特勒執政後,弗蘭克雖是猶太人,仍被允許繼續工作,但他的同事、學生中凡屬於非亞利安人或所謂政治上有問題俐都被免職、開除,因而他辭掉了教授職位。他反對新法律,並投表了一篇勇敢的宣言。幾個月之後他與玻恩以及許多其他同事都離開德國。

在哥本哈根逗留一年之後,弗蘭克於1935年到美國,在巴爾的摩的約翰·霍普金斯大學擔任教授。1938年,他被任命為芝加哥大學物理化學教授。在那裡,撤母耳·菲羅斯(SamueI Fels)基金曾經建立一個光合作用的實驗室,弗蘭克擔任這個實驗室的指導,一直到1949年退休為止。在哥廷根和巴爾的摩時,弗蘭克和他的同事曾經把雙原子分子中的電離與光合作用機制推廣到液摻和固體中去,最後推廣套用到植物的光合作用過程。這一工作固然包括了生物化學的全部複雜性,然而弗蘭克還是集中大部分時間專心致志地從事光合作用問題的研究。此外,在這一時期中,他與特勒(Teller)對激勵理論和攝影過程也作出了貢獻。

由於對光合作用的研究,弗蘭克被捲入許多爭論之中。在實驗方面,他抵制沃伯格的測量,因為它跟基礎熱力學原理相牴觸,並且跟其他實驗室的工作不一致。在理論方面,弗蘭克創立了一種模型,即假定在一個單一葉綠素分子中的兩步過程,他的觀點的某些細節雖然仍有爭論,這一假設已被多數實驗事實所證實。19S5年美國藝術與科學學院授予他朗福德獎章,以表彰他擴大光合作用研究領域的貢獻。

1964年他到祖國各地旅行並訪問老朋友,不幸在旅途中逝世,卒年82歲。

獲獎記錄

弗蘭克教授對物理學的最大貢獻還是他早期在柏林大學任職時所作出的巨大發現。在這一時期,他深入沃伯格的實驗室,著手電暈放電的研究,不久放棄這一專題,而轉到更基礎的離子運動性的研究。他發現電子與惰性氣體原子的碰撞主要是彈性碰撞,並不損失動能。當時他的年青同事古斯塔夫·赫茲(Gustav Hertz)參加他這一非常精確的彈性碰撞的研究。這項工作導致了非彈性碰撞中電子與原子間能量量子化轉移的發現。在他們的著名實驗中,弗蘭克與赫茲測定了使電子從原子中電離出來應需要多大能量的問題。他們讓具有一定能量的電子與水銀蒸氣分子發生碰撞,藉以計算碰撞前後電子能量的變化。實驗的結果明確地表明:電子在與水銀原子碰撞時,電子嚴格地損失4.9電子伏特的能量,也就是說,水銀原子只能接收4.9電子伏特的能量。這個事實無可非議地說明了水銀原子具有玻爾所構想的那種“完全確定的、互相分立的能量狀態”。所以說,弗蘭克一赫茲實驗是能量轉變數子化特性的第一個證明,是玻爾所假設的量子化能級的第一個決定性的證據。

弗蘭克與赫茲於1925年共同獲得 諾貝爾物理學獎金,就是因為他們發現了支配電子與原子相互碰撞的定律。1926年弗蘭克在斯德哥爾摩的諾貝爾獎金授獎演講中簡短地描繪了電子碰撞的問題。

除了獲得諾貝爾獎金外,弗蘭克還獲得許多榮譽,並被許多學會,包括倫敦皇家學會吸收為會員。第二次世界大戰後,德國也授予他許多榮譽,他獲得了德國物理學會的普朗克獎章,並成為哥廷根的榮譽公民。