病症解釋

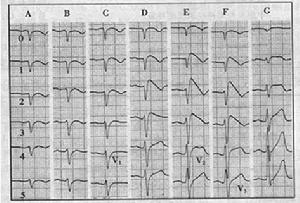

Brugada綜合症心電圖

Brugada綜合症心電圖Brugada綜合症是一種編碼離子通道基因異常所致的家族性原發心電疾病。病人的心臟結構多正常,心電圖具有特徵性的 "三聯征":右束支阻滯、右胸導聯(V1-V3) ST呈下斜形或馬鞍形抬高、T波倒置,臨床常因室顫或多形性室速引起反覆暈厥、甚至猝死。本病於1992年由西班牙學者Brugada P和Brugada J兩兄弟首先提出,1996年日本Miyazaki等將此病症命名為Brugada綜合症。Brugada綜合症多見於男性,男女之比約為8:1,發病年齡多數在30~40歲之間。主要分布於亞洲,尤以東南亞國家發生率最高,故有東南亞夜猝死綜合症(SUNDS)之稱。近年來世界各地均有報導。Brugada綜合症的準確發病率尚不清楚。

發現歷史

Brugada綜合症發現者Brugada三兄弟

Brugada綜合症發現者Brugada三兄弟1992年Brugada P和Brugada J兩兄弟首先提出而引起臨床注意,在特發性室速或猝死中,部分患者心電圖可表現為右束支傳導阻滯和V1-V3導聯ST段抬高,但其臨床檢查均末發現有器質性心臟病,西班牙著名學者Brugada認為這是一種新的特殊類型特發性室速,它不但是中青年患者猝死的主要原因之一,而且是許多過去認為原因不明的特發性室速或室顫的又一重要病因。

1996年日本Miyazaki等將此獨特的臨床電生理病症命名為Brugada綜合症。此後,世界各地報導陸續增多,國內最近亦有零星報導。準確發病率尚不清楚,文獻認為占特發性室顫中的40-60%。 Brugada等認為該綜合症的異常心電圖及多形性室速的發生與心臟器質性疾病無關。“M細胞”的功能異常、缺如或數目減少可能促使心肌去極、復極的異常,從而產生異常心電圖。但Martini3在屍檢發現,Brugada綜合症雖然沒有器質性心臟病的存在,但可能會有隱匿的右室心肌病的存在。故所謂正常心臟性猝死者,其實心臟並不正常,只要有更好的檢測手段或方法終究會發現心臟結。

臨床表現

症狀表現

Brugada綜合症具有較寬的臨床疾病譜,從靜息攜帶者、暈厥反覆發作者到猝死生還者,提示Brugada綜合症具有明顯的遺傳異質性。患者多為青年男性,常有暈厥或心臟猝死家族史,多發生在夜間睡眠狀態,發作前無先兆症狀。發作間期可無任何症狀。有時心臟病突發或暈厥,發作時心電監測幾乎均為室顫。常規檢查多無異常,病理檢查可發現大多患者有輕度左室肥厚。心臟電生理檢查大部分可誘發多形性室速或室顫。

美國疾病控制預防中心的回顧分析表明,與冠心病患者的猝死不同,具有Brugada綜合症心電圖特徵的患者,其猝死大多發生在10PM至8AM之間,伴有呻吟、呼吸淺慢而困難,有時心臟病突發或暈厥,發作時心電圖監護幾乎均為室顫。

心電圖表現

2002年8月歐洲心臟病協會總結了Brugada綜合症的心電特徵並將其分為三型:

I型: 以突出的"穹隆型"ST 段抬高為特徵,表現為J 波或抬高的ST 段頂點≥2 mm,伴隨T 波倒置,ST段與T波之間很少或無等電位線分離;

II型:J 波幅度( ≥2 mm) 引起ST 段下斜型抬高(在基線上方並≥1 mm) ,緊隨正向或雙向T 波,形成"馬鞍型"ST 段圖型;

III型:右胸前導聯ST 段抬高< 1 mm ,可以表現為"馬鞍型"或"穹隆型",或兩者兼有。

Brugada 綜合症心電圖的ST 段改變是動態的,不同的心電圖圖型可以在同一個患者身上先後觀察到,三種類型心電圖之間可以自發或通過藥物試驗而發生改變。Brugada 綜合症心電圖的ST 段改變具有隱匿性、間歇性和多變性。

疾病診斷

一般診斷

詳細詢問病史和家族史是診斷的關鍵。不能解釋的暈厥、暈厥先兆、猝死生還病史和家族性心臟猝死史是診斷的重要線索。如患者出現典型的I型心電圖改變,且有下列臨床表現之一,並排除其他引起心電圖異常的因素,可診斷Brugada綜合症:①記錄到室顫;② 自行終止的多形性室速;③ 家族心臟猝死史(<45歲);④家族成員有典型的I型心電圖改變;⑤電生理誘發室顫;⑥暈厥或夜間瀕死狀的呼吸。

對於II和Ⅲ型心電圖者,經藥物激發試驗陽性,如有上述臨床表現可診斷Brugada綜合症。如無上述臨床症狀僅有特徵性心電圖改變不能診斷為Brugada綜合症,只能稱為特發Brugada症樣心電圖改變。

鑑別診斷

下列情況均可引起"Brugada 綜合症樣心電圖改變",臨床中應加以鑑別。

(1)急性前間壁心肌梗死;(2)右或左束支阻滯;(3)左心室肥厚;(4)右心室梗死(5)左心室室壁瘤;(6)主動脈夾層動脈瘤;(7)急性肺栓塞;(8)Duchenne 肌營養不良;(9)遺傳性運動失調;(10)縱隔轉移瘤壓迫右心室流出道;(11)古柯鹼中毒;(12)雜環類抗抑鬱藥過量;(13)高鈣血症;(14)高鉀血症;(15)維生素B1 缺乏等。在考慮作出Brugada 綜合症的臨床診斷時必須排除以上情況。

危險分層

Silvia等基於心臟驟停的危險提出了以下將Brugada綜合症患者分為三組的危險分層策略:

A組:高危組,基礎狀態下ST段抬高並有暈厥發作史。該組患者應置入ICD。

B組:中危組,基礎狀態下ST段抬高≥2 mm,但無暈厥發作史。對該組病人的治療尚未確定。

C組:低危組,遺傳學檢測陽性但臨床表現型為陰性(靜息基因攜帶者)或經藥物激發試驗才出現陽性ECG表現者。該組患者一旦出現暈厥、心悸等症狀,就應立即對其重新評估。

發病機制

遺傳學機制

Brugada綜合症為常染色體顯性遺傳性疾病。研究認為編碼鈉電流、瞬時外向鉀電流(Ito)、ATP依賴的鉀電流、鈣-鈉交換電流等離子通道的基因突變都可能是Brugada綜合症的分子生物學基礎。

1998年Chen等最早證實了編碼心臟鈉通道基因(SCN5A)的α亞單位突變是Brugada綜合症的遺傳學基礎之一。在心室復極早期,由於SCN5A基因突變導致內向鈉電流(INa)減少和Ito明顯增加,心室外膜與內膜之間Ito的電位差明顯增加,從而產生J點的抬高和ST段的抬高。由於右室的心外膜Ito電流比左室心外膜的Ito電流更具優勢,因此,心電圖表現也特徵性的定位在V1-V3的右胸導聯。2相折返是Brugada綜合症發生VT和VF的電生理原因,它與跨壁的復機離散度增大有關,同時也與過早活動觸發機制有關。當心室局部某一處內外膜離子流和電位差明顯增大時,可引起相鄰部位的2相折返,從而誘發VT和VF。

心電圖變化及誘發快速心律失常的機制

Brugada綜合症ST段抬高及誘發室速/室顫的原因尚不清楚。右室心外膜動作電位形成過程中,一過性外向電流似能說明有關機制。細胞電生理研究表明,心內膜和心外膜動作電位(AP)的形態截然不同,即心外膜動作電位復極過程表現為特殊的顯著的“尖峰-圓隆形狀”,這一變化至少與3種離子流有關,即鈉離子內向電位(INa),一過性外向電流(Ito)和L型鈣離子流(ICa),心外膜存在Ito而心內膜則無,這種差異使動作電位I相出現切跡,反映在心電圖呈J波和J點抬高,而外膜細胞動作電位圓隆消失,動作電位時程縮短,造成心內膜向心外膜方向形成跨壁電流,反映在心電圖上則為ST段抬高。由於右心室壁較薄,右心室心外膜AP對心電圖的影響較左心室明顯,因此往往在V1、V2導聯出現ST段的改變。如上述,AP復極狀況由多種離子決定,這些離子流的改變可以引起心肌不同部位的電位差,引起復極的明顯離散,產生局部再興奮,這種復極過程中的再興奮是產生快速心律失常的發生機制或觸發因素。

自主神經的興奮或抑制對ST段下降也有影響,如β受體興奮後L型LCa離子流加大,心外膜AP圓隆恢復,使與心內膜時限相近,內外膜動作電位差異變小,故ST段下降,而β受體阻滯劑的作用則相反,使ST段抬高,α受體的興奮與抑制也有相似的作用。另有學者通過晚電位和體表心電圖研究提出,右室流出道處心室前壁與間隔區域存在傳導延擱,迷走神經興奮時這種延擱更為明顯,這可能與Brugada綜合症患者易於在夜間出現室顫有關。

分子生物學機制

分子生物學研究已經發現Brugada綜合症的發生與鈉通道基因突變有關,其發生部位在LQTS3型SCN5A基因位置上,但與長QT間期致尖端扭轉性室速的基因缺陷不同,在R/W+T/W通道沒有觀察到持續的抗失活電流。因此,Brugada綜合症與LQT誘發的室速具有不同的分子生物學基礎。另據推測,除SCN5A外,還可能存在有其它基因突變,導致動作電位早期Ito活性增加或Ica活性降低,從而引起這種特異的心電圖改變和心律失常發生,可見,Brugada綜合症的基因具有多態性。不同患者基因突變類型可能不同,但都涉及Ito和Ica的活性改變。

治療

治療策略

Brugada綜合症的治療目的在於防止室顫的發生,減少這部分患者的猝死率。理論上,任何基因或藥物的干預,只要能減少顯著的Ito電流,即能改變心電圖異常,但臨床研究表明,目前尚缺乏這種理想的有效藥物,IA類中普魯卡因胺、緩脈靈,IC類氟卡胺只阻滯INa,不改善Ito離子,可重現Brugada綜合症心電圖特徵,甚至誘發室顫,應避免使用。β受體阻滯劑也有可能是反指征藥物。奎尼丁由於具有抑制迷走神經興奮的作用,應能阻滯一過性外向電流發生,糾正心電圖異常,防止室顫出現,但臨床價值尚待研究。實際上,目前唯一有效的辦法只有安置植入型心臟除顫儀(ICD)。ICD能及時消除出現的室速或/和室顫,防止猝死發生。

非藥物治療

植入型心臟復律除顫器(ICD): ICD是目前惟一已證實對Brugada綜合症治療有效的方法。國際第2屆Bmgada綜合症專家共識會議推薦:對有I型Brugada ECG表現的症狀性患者如果曾有過心臟猝死發作史,無需再做電生理檢查,應接受ICD治療。患者如果出現相關的症狀如暈厥、抽搐或夜間瀕死性呼吸,在排除非心臟原因後,可接受ICD治療。無症狀患者有I型 Brugada ECG表現時如有心臟猝死家族史懷疑是由Brugada綜合症導致的應進行電生理檢查。如果I型 Brugada 心電圖表現是自發的,當猝死家族史是陰性時電生理檢查可進行明確診斷。如果可誘發出室性心律失常,患者應該接受ICD治療。

心臟起搏器:由於Brugada綜合症患者的猝死和暈厥常發生在夜間心率較慢時,提示Brugada綜合症患者室速或室顫的發生可能有慢心率依賴性,因此套用雙腔起搏器治療有希望達到預防的療效,但目前這種治療的療效還未進行過大規模的研究,尚無肯定的結論。

射頻導管消融:2003年法國的Haissaguerre等報導3例Brugada綜合症的射頻導管消融,針對誘發室速、室顫的室早進行局部消融,隨訪(7±6)個月無室顫、暈厥和心臟猝死。但目前這種方法積累的病例尚少,其長期效果有待大規模試驗和長期隨訪來驗證。

藥物治療

Ito電流過強是Brugada綜合症患者發病的主要機制,從理論上講,心臟選擇性的特異Ito阻滯劑應當治療有效,但直到目前這類藥物尚未研究成功。目前認為有效的藥物有三種:

(1)奎尼丁:是目前唯一能顯著阻斷Ito電流的藥物,實驗結果表明,奎尼丁可糾正心電圖上的異常,防止室顫的發生。

(2)異丙腎上腺素:可增強L型鈣通道的鈣內流 (Ica2+)並具有β-受體阻斷劑的作用,使患者抬高的ST段恢復。

(3)西洛他唑:是一種磷酸二酯酶Ⅲ抑制劑,其增加I ca2+ 電流後,可使患者抬高的ST段恢復正常。

目前這些藥物治療的循證醫學資料尚少,其確切的療效還待確定。I類抗心律失常藥物能夠抑制鈉離子內流,使Ito電流相對性增加,誘發室顫,因此對Brugada綜合症患者禁用。Ⅲ類藥物(胺碘酮)和β-受體阻滯劑,對猝死無預防效果。