相關數據

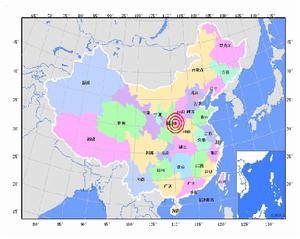

位置

震源深度

14

洪洞縣概況

地理位置

地形地貌

洪洞縣地勢總的來說是東西高、中部低。東部為霍山,最高峰老爺頂海拔2347米。西部為呂梁山系,山勢低緩綿長,最高峰泰山頂海拔1347.6米。中部汾河自北向南縱貫,平川輪廓也由北而南逐漸展寬。山地外圍布有大面積的丘陵,靠東西兩山自北向南連綿不斷,多形成梁、垣、峁黃土地貌。全縣可分山地、丘陵、山前傾斜平原、河谷階地四種地貌單元。山地占總面積的18.9%,丘陵占32.8%,山前傾斜平原占26.7%,中部河谷階地占總面積的21.6%。全縣平均海拔430米。歷史洪洞地震記載

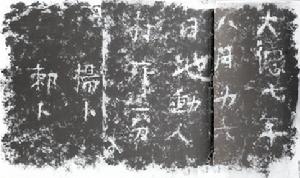

1303年9月17日,山西洪洞縣、趙城發生8級大地震,史稱河東地震。這次地震是我國歷史上第一個有詳細記錄的地震。由於洪洞人口稠密,農業和文化發達,因此,地震造成的破壞和傷亡極其嚴重。山西、陝西、河南的幾十個府州縣的史書對此都有記載。受災嚴重的有山西、河南、陝西等地,範圍達數千平方公里。利澤渠等大型水利設施受到嚴重破壞。據吉縣《大帝廟碑》記載:“河東地震,壓殺者二十餘萬人,屋之存者什之三、四”。《臨汾縣誌》也記載道:“於時死者二十餘萬人,禍甚慘毒”。當時地震災區人口總共40餘萬,地震的死亡人數達到人口總數的50%。地震後,元成宗鐵穆耳發鈔9.6萬錠,派遣使者前去救濟,減免公差和稅務,開放山場河湖,聽民采捕,以渡災年。震後數年餘震不止,水渠震壞,三年後,糧食顆粒無收,人民流離失所,饑寒交迫。2010年山西地震大事記

從遠古至今,有史料記載的山西境內及邊界附近發生過5級以上的較強烈地震一百二十餘次,其中8級以上地震1次,7—7.9級5次,6—6.9級14次,5—5.9級百餘次。

1、2010年1月24日10時36分,東經35.6度,北緯110.7度,山西省河津市發生4.8級地震,震後,山西省地震局立即召開震情會商會,初步判定,該地震屬主餘震型地震。

截止24日13時00分,全省災情如下:

一、運城全市13個縣(市、區)普遍有感,運城市區、河津市區、萬榮縣震感強烈,房屋搖晃厲害,並拌有轟鳴聲,持續時間大約10多秒。運城市區很多人跑到室外,萬榮縣有人在室外摔倒,學校有玻璃震碎。截止目前,暫無人員傷亡和房屋倒塌等災害損失。

二、臨汾市洪洞縣、鄉寧縣、曲沃縣、襄汾縣、堯都區震感較強。

三、晉城市城區、澤州縣、陽城縣、沁水縣震感較強。

四、長治市和呂梁市部分縣區有感。

五、河南省三門峽市市區、效縣震感強烈,許多民眾跑到室外;濟源市、焦作市和洛陽市都有震感。目前無人員傷亡和房屋倒塌等災害損失。

2、台北時間2010年2月8日07時22分,在山西陽泉市盂縣,陽泉市市轄區,晉中市壽陽縣交界(北緯38.0度,東經113.4度)發生2.9級地震(有感)。

3、台北時間2010年3月28日19時11分我省原平發生4.2級地震,截止21時50分共發生餘震49次,餘震的最大震級為1.3級。原平市白石鄉、蘇龍鎮、中陽鄉、上莊鄉和代縣交口鄉震感強烈,忻州、朔州、大同、太原、陽泉等市有感。

4、台北時間2010年4月4日21時42分,在山西省大同市陽高縣、大同縣交界(北緯40.0度,東經113.9度)發生4.5級地震。

5、台北時間2010年4月4日21時53分,在山西省大同市陽高縣、大同縣交界(北緯40.0度,東經113.9度)發生3.0級地震。

中國地震情況簡介

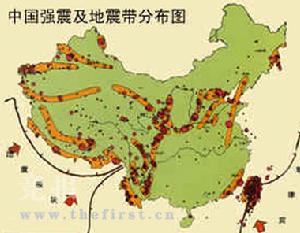

地震帶

我國大陸約占全球陸地面積的1/4,但20世紀有1/3的陸上破壞性地震發生在我國,死亡人數約60萬,占全世界同期因地震死亡人數的一半左右。20世紀死亡20萬人以上的大地震全球共兩次,都發生在中國,一次是1920年寧夏海原8.5級大地震,死亡23萬餘人;另一次是1976年河北唐山7.8級地震,死亡24萬餘人。這兩次大地震都使人民生命財產遭受了慘痛的損失。

中國地震活動頻度高、強度大、震源淺,分布廣,是一個震災嚴重的國家。20世紀以來,中國共發生6級以上地震近800次,遍布除貴州、浙江兩省和香港特別行政區以外所有的省、自治區、直轄市。1900年以來,中國死於地震的人數達55萬之多,占全球地震死亡人數的53%;1949年以來,100多次破壞性地震襲擊了22個省(自治區、直轄市),其中涉及東部地區14個省份,造成27萬餘人喪生,占全國各類災害死亡人數的54%,地震成災面積達30多萬平方公里,房屋倒塌達700萬間。地震及其他自然災害的嚴重性構成中國的基本國情之一。

我國的地震活動主要分布在五個地區的23條地震帶上。這五個地區是:①台灣省及其附近海域;②西南地區,主要是西藏、四川西部和雲南中西部;③西北地區,主要在甘肅河西走廊、青海、寧夏、天山南北麓;④華北地區,主要在太行山兩側、汾渭河谷、陰山-燕山一帶、山東中部和渤海灣;⑤東南沿海的廣東、福建等地。我國的台灣省位於環太平洋地震帶上,西藏、新疆、雲南、四川、青海等省區位於喜馬拉雅-地中海地震帶上,其他省區處於相關的地震帶上。中國地震帶的分布是制定中國地震重點監視防禦區的重要依據。

中國曆次大城震

2010年4月14日青海玉樹地震(7.1)2008年5月12日四川汶川地震(8.0級)

2007年6月3日雲南普洱(6.4級)

2001年11月14日青海崑崙山地區(8.1級)

1999年9月21日台灣花蓮西南地震(7.6級)

1998年1月10日河北尚義地震(6.2級)

1996年5月3號內蒙古包頭市地震(6.4級)

1996年2月3日雲南麗江地震(7.0級)

1976年8月16日四川松潘—平武地震(7.2級)

1976年7月28日河北唐山地震(7.8級)死亡24萬人

1976年5月29日雲南龍陵地震(7.4級)

1975年2月4日遼寧海城地震(7.3級)

1974年5月11日雲南大關地震(7.1級)

1973年2月6日四川爐霍地震(7.6級)

1970年1月5日雲南通海地震(7.7級)

1969年7月18日渤海灣地震(7.4級)

1966年年3月8日至29日河北邢台地震(7.2級)

1950年8月15日西藏墨脫地震(8.6級)

1920年12月16日寧夏回族自治區南部海原縣地震(8.5級)死亡23萬人

1556年中國陝西華縣地震(8.0級)死傷達83萬人