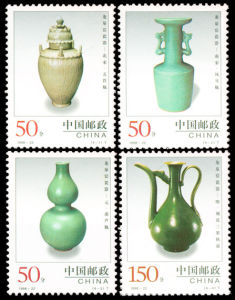

郵票圖案

1998-22 中國陶瓷—龍泉窯瓷器(T)

1998-22 中國陶瓷—龍泉窯瓷器(T)郵票信息

| 志編號 1998-22 名稱 中國陶瓷—龍泉窯瓷器(T) 全套枚數 4 全套面值 3.00元 發行機構 國家郵政局 整版枚數 50(10×5) | 版別 膠版 發行日期 1998-10-13 全套售價 3.00元 印製機構 遼寧省瀋陽郵電印刷廠 原作者 設計者 王虎鳴、任宇 |

| 圖序 票圖名稱 面值(元) 票規格(mm) 齒孔度數 發行量(萬) 4-1 北宋·五管瓶 0.50 30×40 P12 4144.9 4-2 南宋·鳳耳瓶 0.50 30×40 P12 4199.9 4-3 元·葫蘆瓶 0.50 30×40 P12 4199.9 4-4 明·刻花三果執壺 1.50 30×40 P12 3059.9 |

郵票介紹

龍泉位於浙閩邊境,這裡群山聳峙,溪水縱橫,風光秀麗,四季分明。早在三國兩晉時,龍泉勞動人民就利用當地瓷土豐富、燃料充足、水質純淨的優越自然條件開始燒制青瓷。至北宋早期,隨著製作工藝的成熟,龍泉瓷業已初具規模,其產品以燒制民間用瓷為主,也有部分上等瓷器被征為貢品。這個時期龍泉青瓷的特點是釉色以淡青為主,胎壁薄而堅硬,質地細膩。至北宋中晚期,由於越窯和甌窯衰落,龍泉窯一枝獨秀,在技術上有了提高。隨著龍泉至溫州水上交通的開發,龍泉窯沿大溪從南區向東區延伸,逐漸成為我國南方青瓷生產的重要基地。

南宋是龍泉窯發展的鼎盛時期。當時因金兵入侵,宋室南渡建都臨安(今杭州),南宋政權為解決財政困難,鼓勵外貿,龍泉窯因而得到迅速發展,燒制出來的梅子青、粉青釉等可謂精美絕倫。當時窯場多達260多處,遍布縣境南區和東區沿溪一帶,僅小梅鎮大窯村周圍就有窯場50多處。當時,在這一帶的琉華山下,有章姓兄弟兩人,各主一窯,專門制瓷。兄所燒之瓷紫口鐵足,釉裂成紋,世人稱為“哥窯”,並在宋代的“官哥汝定鈞”五大名窯中占據一席之地。弟所燒之瓷則釉色似玉,青翠晶潤,稱為“弟窯”,又叫龍泉窯,並有“青瓷之花”的美譽。

到了元代,龍泉窯生產規模繼續擴大,品種增多,器形增大。龍泉青瓷外銷量大幅度增加,成為我國制瓷業出口基地。通過海運,龍泉青瓷大量進入日本、菲律賓、印尼、泰國、印度、斯里蘭卡、朝鮮及東非各國,形成一條海上“瓷器之路”。1976年韓國新安海底沉船打撈出的1萬多件瓷器中,龍泉元代青瓷就占一半以上,足以證明當時龍泉青瓷外銷量之大。國際著名陶瓷學家、日本的三上次男博士在《陶瓷之路》一書中寫道:“這條漫長的‘陶瓷之路’,實際上就是中國陶瓷、特別是龍泉青瓷開拓出來的。”明代,龍泉窯形制端正,釉厚色青,不少大型瓷品仍為國內外藝術家收藏。但因明王朝實行海禁,青瓷外銷量銳減,大窯一帶的瓷窯紛紛關閉,一些窯場改燒民間通用青瓷,其造型、燒制都不如以前精緻。至清初,窯場所剩無幾,盛極幾個朝代的龍泉青瓷終於凋零。

新中國成立後,瀕臨絕跡的龍泉窯得到了新生。50年代初,周恩來總理就指示要恢復龍泉青瓷生產。1956年,輕工業部發出《關於恢復歷史名窯的決定》。1959年成立了“浙江省龍泉青瓷恢復委員會”,並撥專款作為研製經費,終於使失傳700年的哥窯和失傳300年的弟窯得以恢復。至1961年,龍泉青瓷開始恢復生產,並以嶄新姿態重放光彩。改革開放以來,龍泉青瓷在繼承傳統技藝的同時,引進國內外先進技術,在工藝上進行革新,使千年名窯洋溢著時代氣息。1976年龍泉青瓷研究所成立後,研製開發了一批國家級產品,並多次在國內外獲獎,其產品暢銷全球。

國家郵政局發行這套《中國陶瓷—龍泉窯》特種郵票,選取北宋、南宋、元、明時期的青斗瓷珍品4件,以代表龍泉窯瓷器發展的四個階段,反映了它的全貌。

第1圖【北宋·五管瓶】系國家一級文物,出土於浙江龍泉市查田鎮墩頭村,現藏於龍泉市博物館。瓶高39.5cm,口徑8.2cm,足徑9.5cm。此瓶呈淡青色,晶瑩光潔,直口、園肩、深腹,肩緣安裝荷莖狀的五管,寓意風調雨順,五穀豐登。瓶蓋為三層結構:上層為出水荷葉狀,荷葉中央為花蕾形蓋紐;中層為復蓮,蒂部成蓮池,池四周布4隻小鴨戲水,其中兩隻嘴銜小魚,另兩隻作覓食之態;下層為雙重浮雕蓮瓣,瓣面下垂,瓣脊凸起。此瓶整體結構造型生動,雕刻精細,逗人喜愛,從中可見北宋中晚期龍泉青瓷造型已較完美。

第2圖【南宋·鳳耳瓶】系國寶級文物,1983年從浙江松陽縣出土,現藏於松陽縣博物館。瓶高26.5cm,口徑10.3cm,足徑l0cm。此瓶淺盤口,簡形長頸,頸兩側裝鳳耳,施豆青色釉,造型典雅大方,不落俗套。其最大特點是釉色青翠如玉,光澤柔和,非一般釉色可比,為龍泉青瓷之稀有珍品。

第3圖【元·葫蘆瓶】系國家一級文物,1984年3月在浙江青田縣百貨公司窯藏出土,現藏於青田縣文物管理委員會。瓶高30cm,口徑4.4cm,足徑7.5cm。該瓶由兩截粘合而成,其形為上小下大的束腰式葫蘆,造型新穎別致,既端莊又不失滋潤,下腹部釉面有開片,外底有兩層修飾,圈足無釉,呈朱紅色。

第4圖【明·刻花三果執壺】系國家一級文物,現藏於北京故宮博物院。壺高33cm,口徑8.3cm。執壺為盛酒用具。甌江流域農家向來有冬時釀酒榨糖習俗,冬時天寒,冷酒難入口,將加熱後的黃酒置入壺內斟酌,可起保溫作用。此壺施豆青釉,造型勻稱美觀,秀麗的長流(壺嘴)配以園滑的曲柄,既有對稱的美感,又從整體上給人以動態的變化。流與壺頸以雲形橫片相連,壺身刻花裝飾,頸部刻蕉葉紋,腹部兩面刻枇杷果。枇杷果為明永樂、宣德青花瓷的常用圖案,寓意為多子多福、吉祥太平。