定義

國際網際網路,即為網際網路(Internet),是目前世界上最大的計算機網際網路,它是由那些使用公用語言互相通信的計算機連線而成的全球網路,一旦你連線到它的任何一個節點上,就意味著您的計算機已經聯入Internet網。Internet目前的用戶已經遍布全球,有超過幾億人,並且它的用戶數還在以等比技術上升。

網際網路,即廣域網、區域網路及單機按照一定的通訊協定組成的國際計算機網路。網際網路是指將兩台計算機或者是兩台以上的計算機終端、客戶端、服務端通過計算機信息技術的手段互相聯繫起來的結果,人們可以與遠在千里之外的朋友相互傳送郵件、共同完成一項工作、共同娛樂。 國際網際網路就是指網際網路(英語:Internet)比如寬頻中就寫著無網際網路訪問,就是這個,是一組全球信息資源的總匯。 將計算機網路互相聯接在一起的方法可稱作“網路互聯”,在這基礎上發展出世界上最大的全球性網際網路稱“網際網路”,即是“互相連線一起的網路”。

中文介紹

計算機網路只是傳播信息的載體,而Internet的優越性和實用性則在於其本身。網際網路最高層域名分為機構性域名和地理性域名兩大類,當前主要有14 種機構性域名。它連線著所有的計算機,人們可以從網際網路上找到不同的信息,有數百萬對人們有用的信息,你可以用搜尋引擎來找到你所需的信息。搜尋引擎幫助我們更快更容易的找到信息,只需輸入一個或幾個關鍵字,搜尋引擎會找到所有符合要求的網站 ,你只需要點擊這些網站,就可以找到你需要的信息。

interNet

interNet 英文介紹

網際網路

網際網路 The Internet is an international computer network. It connects computer networks all over the world.People can get different kinds of information from it.There are millions of websites on the Internet.There is a lot of useful inf

ormation on the websites.You can use search engines to find the information you need.Search engines help us find information quickly and easily.Type in a keyword or keywords and the search engine will give you a list of suitable websites to look at.

歷史

在1950年代,通信研究者認識到需要允許在不同計算機用戶和通信網路之間進行常規的通信。這促使了分散網路、排隊論和封包交換的研究。1960年美國國防部國防前沿研究項目署(ARPA)出於冷戰考慮建立的ARPA網引發了技術進步並使其成為網際網路發展的中心。1973年ARPA網擴展成網際網路,第一批接入的有英國和挪威計算機。

1974年ARPA的鮑勃·凱恩和斯坦福的溫登·澤夫提出TCP/IP協定,定義了在電腦網路之間傳送報文的方法。1983年1月1日,ARPA網將其網路核心協定由NCP改變為TCP/IP協定。

網際網路

網際網路 1986年,美國國家科學基金會(National Science Foundation,NSF)建立了大學之間互聯的骨幹網路NSFnet,這是網際網路歷史上重要的一步。在1994年,NSFNET轉為商業運營。1995年隨著網路開放予商業.網際網路中成功接入的比較重要的其他網路包括Usenet、Bitnet和多種商用X.25網路。

網路世界透過超文本協定連結成一個廣大虛擬空間。

1990年代,整個網路向公眾開放。1991年8月,蒂姆·伯納斯-李(Tim Berners-Lee)在瑞士創立HTML、HTTP和歐洲粒子物理研究所(CERN)的最初幾個網頁之後兩年,他開始宣揚其全球資訊網(World Wide Web)項目。在1993年,Mosaic網頁瀏覽器版本1.0被放出了,在1994年晚期,公共利益在前學術和技術的網際網路上穩步增長。1996年,“Internet”(網際網路)一詞被廣泛的流傳,不過是指幾乎整個的全球資訊網。

其間,經過一個十年,網際網路成功地容納了原有的計算機網路中的大多數(儘管像FidoNet的一些網路仍然保持獨立)。這一快速發展要歸功於網際網路沒有中央控制,以及網際網路協定非私有的特質,前者造成了網際網路有機的生長,而後者則鼓勵了廠家之間的兼容,並防止了某一個公司在網際網路上稱霸。

網際網路的成功,可從“Internet”這個術語的混淆窺知一二。最初,網際網路代表那些使用IP協定架設而成的網路,而今天,它則用來泛指各種類型的網路,不再局限於IP網路。一個網際網路(internet,開頭的“i”是小寫字母)可以是任何分離的實體網路之集合,這些網路以一組通用的協定相連,形成邏輯上的單一網路。而網際網路(Internet,開頭的“I”是大寫字母)專指美國的前身為ARPA網、使用IP協定將各種實體網路連結成此單一邏輯網路。

常用術語

TCP/IP

在研究實現互聯的過程中,計算機軟體起了主要的作用。1974年,出現了連線分組網路的協定,其中就包括了TCP/IP——著名的網際互聯協定IP和傳輸控制協定TCP。這兩個協定相互配合,其中,IP是基本的通信協定,TCP是幫助IP實現可靠傳輸的協定。

TCP/IP有一個非常重要的特點,就是開放性,即TCP/IP的規範和Internet的技術都是公開的。目的就是使任何廠家生產的計算機都能相互通信,使Internet成為一個開放的系統。這正是後來Internet得到飛速發展的重要原因。

TCP/IP協定是Internet的基礎協定,也是一種計算機數據打包和定址的標準方法,是用來維護、管理和調整網路系統之間的一種通信協定。它規範網路上的所有通信設備,尤其是一台主機與另一台主機之間的數據往來格式及傳送方式。

ARPA在1982年接受了TCP/IP,選定Internet為主要的計算機通信協定標準,並把其它的軍用計算機網路都轉換到TCP/IP。1983年,ARPAnet分成兩部分:一部分軍用,稱為MILNET;另一部分仍稱ARPAnet,供民用。

1986年,美國國家科學基金組織(NSF)將分布在美國各地的5個為科研教育服務的超級計算機中心互聯,並支持地區網路,形成NSFnet。1988 年,NSFnet替代ARPAnet成為Internet的主幹網。NSFnet主幹網利用了在ARPAnet中已證明是非常成功的TCP/IP技術,準許各大學、政府或私人科研機構的網路加入。1989年,ARPAnet解散,Internet從軍用轉向民用。

Internet的發展引起了商家的極大興趣。1992年,美國IBM、MCI、MERIT三家公司聯合組建了一個高級網路服務公司(ANS),建立了一個新的網路,叫做ANSnet,成為Internet的另一個主幹網。它與NSFnet不同,NSFnet是由國家出資建立的,而ANSnet則是ANS 公司所有,從而使Internet開始走向商業化。

1995年4月30日,NSFnet正式宣布停止運作。而此時Internet的骨幹網已經覆蓋了全球91個國家,主機已超過400萬台。在最近幾年,網際網路更以驚人的速度向前發展,很快就達到了今天的規模。

IP位址

Internet上的每一台機器(PC機、伺服器、路由器等)都由一個獨立的IP位址來唯一識別。一個IP位址含32個二進制(bit)位,被分為4段,每段8位(1Byte)。例如,202.97.30.181為Internet上的IP位址,該網所在的網路為小型網(即C類網路)。202.97.30表示該主機所在的網號,181表示該主機的主機號。

協定棧層

人們已經進行了一些討論關於如何將TCP/IP參考模型映射到到OSI模型。由於TCP/IP和OSI模型組不能精確地匹配,還沒有一個完全正確的答案。

另外,OSI模型下層還不具備能夠真正占據真正層的位置的能力,在傳輸層和網路層之間還需要另外一個層(網路互連層)。特定網路類型專用的一些協定應該運行在網路層上,但是卻運行在基本的硬體幀交換上。類似協定的例子有地址解析協定和生成樹協定(用來保持冗餘網橋的空閒狀態直到真正需要它們)。然而,它們是本地協定並且在網路互連功能下面運行。不可否認,將兩個組(更不用說它們只是運行在如ICMP等不同的互連網路協定上的邏輯上的網路層的一部分)整個放在同一層會引起混淆,但是OSI模型還沒有複雜到能夠做更好的工作。

下面的圖表試圖顯示不同的TCP/IP和其他的協定在最初OSI模型中的位置:

1 、套用層例如HTTP、SMTP、SNMP、FTP、Telnet、SIP、SSH、NFS、RTSP、XMPP、Whois、ENRP

2 、表示層例如XDR、ASN.1、SMB、AFP、NCP

3 、會話層例如ASAP、TLS、SSH、ISO 8327 / CCITT X.225、RPC、NetBIOS、ASP、Winsock、BSD sockets

4 、傳輸層 例如TCP、UDP、RTP、SCTP、SPX、ATP、IL

5 、 網路層 例如IP、ICMP、IGMP、IPX、BGP、OSPF、RIP、IGRP、EIGRP、ARP、RARP、 X.25

6 、數據鏈路層例如乙太網、令牌環、HDLC、幀中繼、ISDN、ATM、IEEE 802.11、FDDI、PPP

7 、實體層 例如線路、無線電、光纖

通常人們認為OSI模型的最上面三層(套用層、表示層和會話層)在TCP/IP組中是一個套用層。由於TCP/IP有一個相對較弱的會話層,由TCP和RTP下的打開和關閉連線組成,並且在TCP和UDP下的各種套用提供不同的連線埠號,這些功能能夠被單個的應用程式(或者那些應用程式所使用的庫)增加。與此相似的是,IP是按照將它下面的網路當作一個黑盒子的思想設計的,這樣在討論TCP/IP的時候就可以把它當作一個獨立的層。

(1)套用層(OSI 5 到 7層) 例如HTTP、FTP、DNS(如BGP和RIP這樣的路由協定,儘管由於各種各樣的原因它們分別運行在TCP和UDP上,仍然可以將它們看作網路層的一部分)

(2) 傳輸層(OSI 4層) 例如TCP、UDP、RTP、SCTP(如OSPF這樣的路由協定,儘管運行在IP上也可以看作是網路層的一部分)

(3)網路互連層(OSI 3層) 對於TCP/IP來說這是網際網路協定(IP)(如ICMP和IGMP這樣的必須協定儘管運行在IP上,也仍然可以看作是網路互連層的一部分;ARP不運行在IP上)

(4)網路接口層(OSI1和2層) 例如乙太網、Wi-Fi、MPLS等。

[編輯]套用層該層包括所有和應用程式協同工作,利用基礎網路交換應用程式專用的數據的協定。套用層是大多數普通與網路相關的程式為了通過網路與其他程式通信所使用的層。這個層的處理過程是套用特有的;數據從網路相關的程式以這種套用內部使用的格式進行傳送,然後被編碼成標準協定的格式。

一些特定的程式被認為運行在這個層上。它們提供服務直接支持用戶套用。這些程式和它們對應的協定包括HTTP(全球資訊網服務)、FTP(檔案傳輸)、SMTP(電子郵件)、SSH(安全遠程登入)、DNS(名稱 IP 地址尋找)以及許多其他協定。

一旦從應用程式來的數據被編碼成一個標準的套用層協定,它將被傳送到IP棧的下一層。

在傳輸層,應用程式最常用的是TCP或者UDP,並且伺服器應用程式經常與一個公開的連線埠號相聯繫。伺服器應用程式的連線埠由網際網路號碼分配局(IANA)正式地分配,但是現今一些新協定的開發者經常選擇它們自己的連線埠號。由於在同一個系統上很少超過少數幾個的伺服器套用,連線埠衝突引起的問題很少。套用軟體通常也允許用戶強制性地指定連線埠號作為運行參數。

連結外部的客戶端程式通常使用系統分配的一個隨機連線埠號。監聽一個連線埠並且通過伺服器將那個連線埠傳送到套用的另外一個副本以建立對等連結(如IRC上的dcc檔案傳輸)的套用也可以使用一個隨機連線埠,但是應用程式通常允許定義一個特定的連線埠範圍的規範以允許連線埠能夠通過實現網路地址轉換(NAT)的路由器映射到內部。

每一個套用層(TCP/IP參考模型的最高層)協定一般都會使用到兩個傳輸層協定之一: 面向連線的TCP傳輸控制協定和無連線的包傳輸的UDP用戶數據報文協定。

套用層協定

常用的套用層協定:

運行在TCP協定上的協定:HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本傳輸協定),主要用於普通瀏覽。

HTTPS(Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer, or HTTP over SSL,安全超文本傳輸協定),HTTP協定的安全版本。

FTP(File Transfer Protocol,檔案傳輸協定),由名知義,用於檔案傳輸。

POP3(Post Office Protocol, version 3,郵局協定),收郵件用。

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol,簡單郵件傳輸協定),用來傳送電子郵件 。

TELNET(Teletype over the Network,網路電傳),通過一個終端(terminal)登入到網路。

SSH(Secure Shell,用於替代安全性差的TELNET),用於加密安全登入用。

運行在UDP協定上的協定:BOOTP(Boot Protocol,啟動協定),套用於無盤設備。

NTP(Network Time Protocol,網路時間協定),用於網路同步。

其他:DNS(Domain Name Service,域名服務),用於完成地址查找,郵件轉發等工作(運行在TCP和UDP協定上)。

ECHO(Echo Protocol,迴繞協定),用於查錯及測量應答時間(運行在TCP和UDP協定上)。

SNMP(Simple Network Management Protocol,簡單網路管理協定),用於網路信息的收集和網路管理。

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,動態主機配置協定),動態配置IP位址。

ARP(Address Resolution Protocol,地址解析協定),用於動態解析乙太網硬體的地址。

傳輸層傳輸層的協定,能夠解決諸如端到端可靠性(“數據是否已經到達目的地?”)和保證數據按照正確的順序到達這樣的問題。在TCP/IP協定組中,傳輸協定也包括所給數據應該送給哪個應用程式。

在TCP/IP協定組中技術上位於這個層的動態路由協定通常被認為是網路層的一部分;一個例子就是OSPF(IP協定89)。

TCP(IP協定6)是一個“可靠的”、面向連結的傳輸機制,它提供一種可靠的位元組流保證數據完整、無損並且按順序到達。TCP儘量連續不斷地測試網路的負載並且控制傳送數據的速度以避免網路過載。另外,TCP試圖將數據按照規定的順序傳送。這是它與UDP不同之處,這在實時數據流或者路由高網路層丟失率套用的時候可能成為一個缺陷。

較新的SCTP也是一個“可靠的”、面向連結的傳輸機制。它是面向紀錄而不是面向位元組的,它在一個單獨的連結上提供了通過多路復用提供的多個子流。它也提供了多路自定址支持,其中連結終端能夠被多個IP位址表示(代表多個實體接口),這樣即使其中一個連線失敗了也不中斷。它最初是為電話套用開發的(在IP上傳輸SS7),但是也可以用於其他的套用。

UDP(IP協定號17)是一個無連結的數據報協定。它是一個“best effort”或者“不可靠”協定——不是因為它特別不可靠,而是因為它不檢查數據包是否已經到達目的地,並且不保證它們按順序到達。如果一個應用程式需要這些特點,它必須自己提供或者使用TCP。

UDP的典型性套用是如流媒體(音頻和視頻等)這樣按時到達比可靠性更重要的套用,或者如DNS查找這樣的簡單查詢/回響套用,如果建立可靠的連結所作的額外工作將是不成比例地大。

DCCP當前正由IEFT開發。它提供TCP流動控制語義,但對於用戶來說保留了UDP的數據報服務模型。

TCP和UDP都用來支持一些高層的套用。任何給定網路地址的套用通過它們的TCP或者UDP 連線埠號區分。根據慣例使一些大眾所知的連線埠與特定的套用相聯繫。

RTP是為如音頻和視頻流這樣的實時數據設計的數據報協定。RTP是使用UDP包格式作為基礎的會話層,然而據說它位於網際網路協定棧的傳輸層。

網路層解決

網路互連層正如最初所定義的,網路層解決在一個單一網路上傳輸數據包的問題。類似的協定有X.25和ARPANET的Host/IMP Protocol。

隨著網際網路思想的出現,在這個層上添加了附加的功能,也就是將數據從源網路傳輸到目的網路。這就牽涉到在網路組成的網上選擇路徑將數據包傳輸,也就是網際網路。

在網際網路協定組中,IP完成數據從源傳送到目的的基本任務。IP能夠承載多種不同的高層協定的數據;這些協定使用一個唯一的 IP協定 號進行標識。ICMP和IGMP分別是1和2。

一些IP承載的協定,如ICMP(用來傳送關於IP傳送的診斷信息)和IGMP(用來管理多播數據),它們位於IP層之上但是完成網路層的功能,這表明了網際網路和OSI模型之間的不兼容性。所有的路由協定,如BGP、OSPF、和RIP實際上也是網路層的一部分,儘管它們似乎應該屬於更高的協定棧。

網路接口層網路接口層實際上並不是網際網路協定組中的一部分,但是它是數據包從一個設備的網路層傳輸到另外一個設備的網路層的方法。這個過程能夠在網卡的軟體驅動程式中控制,也可以在韌體或者專用晶片中控制。這將完成如添加報頭準備傳送、通過實體媒介實際傳送這樣一些數據鏈路功能。另一端,鏈路層將完成數據幀接收、去除報頭並且將接收到的包傳到網路層。

然而,鏈路層並不經常這樣簡單。它也可能是一個虛擬專有網路(VPN)或者隧道,在這裡從網路層來的包使用隧道協定和其他(或者同樣的)協定組傳送而不是傳送到實體的接口上。VPN和隧道通常預先建好,並且它們有一些直接傳送到實體接口所沒有的特殊特點(例如,它可以加密經過它的數據)。由於鏈路“層”是一個完整的網路,這種協定組的遞歸使用可能引起混淆。但是它是一個實現常見複雜功能的一個優秀方法。(儘管需要注意預防一個已經封裝並且經隧道傳送下去的數據包進行再次地封裝和傳送)。

五大特點

1、支持資源共享;

2、採用分散式控制技術;

3、採用分組交換技術;

4、使用通信控制處理機;

5、採用分層的網路通信協定。

接入技術

網路連線技術(Internet接入技術)是用戶與網際網路間連線方式和結構的總稱。任何需要使用網際網路的計算機必須通過某種方式與網際網路進行連線。網際網路接入技術的發展非常迅速:頻寬由最初的14.4Kbps發展到如今的100Mbps甚至1Gbps頻寬;接入方式也由過去單一的電話撥號方式,發展成多樣的有線和無線接入方式;接入終端也開始朝向移動設備發展。並且更新更快的接入方式仍在繼續地被研究和開發。

根據接入後數據傳輸的速度,Internet的接入方式可分為寬頻接入和窄頻接入。

常見民用寬頻接入

(1)ADSL(非對稱數字專線)接入,接入頻寬上行速率(最高640Kbps)和下行速率(最高8Mbps);

(2)有線電視上網(通過有線電視網路)接入,接入頻寬3-34Mbps;

(3)光纖接入,接入頻寬10-100-1000Mbps;

(4)無線(使用IEEE 802.11協定或使用3G技術)寬頻接入,1.5Mbps-540Mbps;

(5)人造衛星寬頻接入;

(6)電力線通信。

常見民用窄頻接入

(1)電話撥號接入,接入頻寬9600-56Kbps(V.92標準);

(2)窄頻ISDN接入,接入頻寬64/128Kbps;

(3)GPRS手機上網,接入頻寬最大53Kbps;

(4)UMTS手機上網,384Kbps;

(5)CDMA手機上網,(2G)cdmaOne,150Kbps。

發展

3G第三代移動通信技術(3rd-generation,3G),是指支持高速數據傳輸

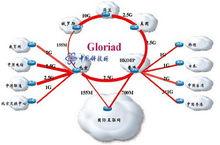

我國最早的國際網際網路接入方式

我國最早的國際網際網路接入方式 的蜂窩移動通訊技術。3G服務能夠同時傳送聲音及數據信息,速率一般在幾百kbps以上。當前3G存在四種標準:CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX。

4G是第四代移動通信及其技術的簡稱,是集3G與WLAN於一體並能夠傳輸高質量視頻圖像以及圖像傳輸質量與高清晰度電視不相上下的技術產品。 4G系統能夠以100Mbps的速度下載,比撥接快2000倍,上傳的速度也能達到20Mbps,並能夠滿足幾乎所有用戶對於無線服務的要求。而在用戶最為關注的價格方面,4G與固定寬頻網路在價格方面不相上下,而且計費方式更加靈活機動,用戶完全可以根據自身的需求確定所需的服務。此外,4G可以在DSL和有線電視數據機沒有覆蓋的地方部署,然後再擴展到整個地區。 很明顯,4G有著不可比擬的優越性。