基本概況

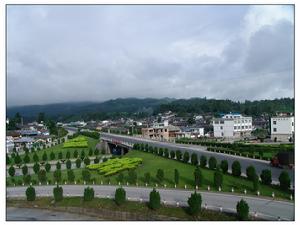

龍山鎮遠景

龍山鎮遠景經濟概貌

龍山鎮2006年全鎮農村經濟總收入11446萬元,農民人均純收入1334.1元,實現農業總產值9035萬元。其中:農業產值4542萬元,林業產值1408萬元,畜牧業產值2900萬元,漁業產值57萬元。基礎建設

龍山鎮教學樓

龍山鎮教學樓教育狀況

龍山鎮有初級中學2所,村級完全國小17所,學前教育班16個,2006年全鎮適齡兒童入學率達到100%,鞏固率100%,畢業率達100%,九年制義務教育在普及的基礎上得到鞏固和提升。主要產業

茶葉

龍山鎮茶園

龍山鎮茶園 草果

已推廣種植3748畝,年產草果16萬公斤,創產值558萬元。石斛

石斛又名林蘭、寄生杜蘭、黃草、吊蘭花,為蘭科植物。多年生附生草本,莖叢生,直立,黃綠色,花香,多節,有生津益胃,清熱養陰之功效,主治熱病傷津,口乾煩渴,病後虛熱,陰傷目暗,附生於高山岩石或者森林中樹幹上。龍山鎮目前已在核桃坪、河頭、芒麥、尹兆場等村人工種植培育3026畝 。烤菸

種植面積1385畝,總產量13850公斤。歷史文化

龍陵縣城所在的龍山鎮,古代是西南絲綢之路上的一條通道,中緬交通的一個視窗。西南絲綢之路,比張騫所走的西北絲綢之路還早兩個世紀。龍陵於東漢明帝時即標於祖國版圖,古哀牢縣的縣址即在今天的龍陵。古老的歷史,積澱了龍山鎮深厚的古驛道文化,儘管歲月的風雨飄灑了幾千年,古驛道的文化遺蹟遺有的仍閃爍著餘輝,給後人留下了可貴的人文景觀。至抗日戰爭時期,中國遠征軍攻克松山後,即展開了收復縣城的攻堅戰,至今遺留有多處抗戰遺蹟,成為進行愛國主義教育的基地和追懷革命歷史的可貴景觀。資源條件

龍山鎮茶葉苗圃

龍山鎮茶葉苗圃龍山鎮氣候多樣,物種豐富。立體氣候顯著,雨量充沛,素有滇西“雨城”之稱,有豐富的礦產、森林、水利資源,適應種植多種糧食作物和經濟作物。糧食主產水稻、小麥、大麥、玉米、洋芋;主要經濟作物有茶葉、油菜、核桃、板栗、草果、八角、柑桔、梨;有以台杉、禿杉、西南樺、果松、雲南松、思茅松為主的豐富的森林資源;有矽、鉛、銀、錫、銅、鈮、鉭等高品位的礦藏資源。

交通通信發達。320國道、騰龍公路穿境而過,距德宏州芒市機場30餘公里,鎮內村村寨寨通公路,通信網路覆蓋全鎮。有被譽為“熱海之源、溫泉之鄉、神湯奇水和地球穴位”之稱的邦臘掌熱礦泉旅遊度假區,有被稱為地球活化石的桫欏科考區,有佛家名寺雲龍寺風景區,有侵華日軍碉堡、軍政班等眾多的抗戰遺蹟遺址,有新石器時代遺址豆地坪。

歷史沿革

龍山鎮的過境國道

龍山鎮的過境國道 龍陵古稱“勐弄”、“黑水隴”(土著民族語)。龍山為龍陵縣城駐地,古代龍山是西南絲綢路上的一條通道。明代龍山為勐弄帕土舍駐地,帕土舍下轄:赧場、街下、上路、革家坡、界牌、大坪子、橫山、董家寨、木康、那乃、後庫、廣林坡、孫家地等。清初,改“勐弄”為“龍陵”,以山脈勢為據,民國《龍陵縣誌》記載:龍陵“自雪山南(高黎貢山北面)起,至高黎貢山,高峰插天,直出雲表。左怒江,右龍江,由磨盤山(古城山)、五峰山……達摩山、右旋黃草壩,橫結為龍陵”。據此,取龍川江之“龍”和高黎貢山南脈山巒陵崗綿亘之“陵”故稱龍陵。

清康熙二十六年(1687),清政府改土舍制為鄉約制,龍山為雲從鄉約,雲從鄉約駐地為龍山,下轄4甲1香山,即首甲,轄太乙村、長庚巷、三元巷、東華村、由旺寨、古寺村、雲路村、朱衣巷、協上村、同昌巷、飛風凹、甘棠村、段寨巷、廣林坡、小壩地、深溝、老羊廠、辣柳塘、孔家寨、冬草嶺、勐連寨、黑坡、龍抱樹、楊梅山、長嶺崗、麥子地、尖山腳、碗場、蛇腰坡、芭蕉場、大坪子、沙溝、河底廠。二甲,轄街下、水星樓、張家寨、田心、文壁坡、老營房、赧場、石花溝、松樹坡、戶蚌、赧木寨、香果林、鐵廠河、戴家坡、紅木樹、白寨。三甲,轄姜家唐、達巷村、革家坡、吳家寨、騰龍地、雲龍村、龍王廟、大水溝、太平村、黑龍塘、上節街、羅古寨、正南村、南金村、界牌村、山寨、杞木林、蘺笆坡、一碗水、一把傘、蕎地窪、小廠、鍋底塘、二關、大關寨、三關。四甲,轄那乃(橫山)、橫山寨、楂子樹、新寨、高墾寨、姚家寨、邦歪、杞木寨、核桃坪、邦漢、紅木樹、石槽溝、木角寨、殷家地、老扁山、柞地、尖山腳、黃栗廠、大坪子、風吹坡、戶孔、蠻蚌田、大丹腰、板場、小寨、叢乾、紅岩、蠻貊、小薄窩寨、甘塘、龍塘、龍井麥地、蠻旦、臘寨。香山(香山最高統治者為香山官),轄河頭街、河頭、山林果廠、尹兆廠、外界、上水岩。龍山書院始建於清乾隆五十二年(1787年),在現龍陵縣文化局內,後有4次遷址。龍山鎮以龍山書院移意而得名。

龍山鎮重建後的雲龍寺

龍山鎮重建後的雲龍寺民國2年(1913),政府廢除了清代的雲從鄉約,新設村、里制。民國19年(1930),龍陵縣政府改村、里制為區、鄉(鎮),龍山被劃為第一區,區下轄首甲鎮、二甲鎮、三甲鎮、四甲鄉、香山鄉、蚌渺鄉。民國25年,政府廢區改鄉(鎮)、保制,第一區改為龍山鎮,下轄14保。1950年3月,龍陵縣人民政府正式成立,龍山屬第二區管轄。同時,設立新中鄉為縣人民政府直屬鄉。1952年12月將新中鄉改為城關鎮。1958年9月縣人民政府實行區改公社,將縣城周圍的鄉,析置龍山人民公社,公社下轄7個管理區,即:雲山、龍山、大坪子、赧場、戶蚌、下龍、農場。1961年3月,龍山人民公社按縣人民政府規定,將下轄的管理區改為大隊,即:戶蚌、白塔、綜合場、龍山、上路、雲山、界牌、小場、尖山、赧場、大坪子、那乃、大竹林、邦納掌、趙家墳、勐外壩共16個大隊。1962年12月,龍山、先鋒、董華3個人民公社合併為龍山區,區下設小公社,即:雲山、赧場、大坪子、尹兆廠、河頭、戶孔、麥地、先鋒、董華、下龍共10個公社。1966年5月,龍山區首先改為紅旗公社,公社下設大隊,即:紅旗、前進、創業、楊梅山、橫山、大坪子、香柏河共7個大隊。1967年3月實行軍管後,成立了“抓革命,促生產”領導小組,領導小組主管公社一切工作。是年,紅旗公社所轄大隊同1966年一樣共7個大隊。1968年3月,紅旗公社成立革命委員會。1972年6月,因新用的“紅旗”、“創業”、“前進”、“勝利”等地名,給通郵、人員往造成混亂,全縣廢除了所使用的新地名。其間,恢復了龍山公社名稱,公社轄董華、雲山、東風、龍山、赧場、戶蚌、大坪子、楊梅山、香柏河、橫山10個大隊。1983年2月將龍山公社革命委員會改為龍山公社管理委員會。1984年4月,龍山公社、城關鎮合置為龍山鎮,鎮下轄大隊改為辦事處,全鎮下轄雲山、龍山、白塔、赧場、白家寨、大坪子、楊梅山、香柏河、橫山、新寨、董華、核桃坪、居民13個辦事處。

1990年,龍山鎮轄13個辦事處。其中,赧場辦事處轄9個農業社、白家寨辦事處轄9個農業社、大坪子辦事處轄8個農業社、楊梅山辦事處轄10個農業、香柏河辦事處轄12個農業社、橫山辦事處轄6個農業社、新寨辦事處轄10個農業社、董華辦事處轄7個農業社、核桃坪辦公室處轄9個農業社、龍山辦事處轄9個農業社、白塔辦事處轄9個農業社、雲山辦事處轄10個農業社、龍陵街道辦事處轄11個居民組。2000年,實行村民(居民)自治,原辦事處全部改為村民委員會,即龍正居民委員會、龍山村民委員會、白塔村民委員會、雲山村民委員會、赧場村民委員會、大坪子村民委員會、白家寨村民委員會、楊梅山村民委員會、橫山村民委員會、香柏河村民委員會、新下寨村民委員會、董華村民委員會、核桃坪村民委員會。2001年12月實行村改居,撤銷龍山居委會、龍山村委會、白塔村委會、赧場村委會,成立龍山社區居民委員會、龍華社區居民委員會、白塔社區居民委員會、赧場社區居民委員會,將縣直單位幹部、職工等所有縣城城市居民納入社區管理,其餘村委會建制不變。鎮直機關為財政所、派出所、衛生院、教辦、文化站、水土保持站、林業站、獸醫站、農科所、信用社、供銷社、武裝、民政、司法、計生、土地、企業、辦公室等管理機構。1990年後,稅務、工商等單位,先後劃入省管單位,直到2000年不變。

民族風情

龍山鎮茶園

龍山鎮茶園 龍山鎮境內生活著全國特少民族阿昌族,阿昌族人勤勞致富,能歌善舞,阿昌族村寨民風純樸、民俗絢麗。

婚姻習俗阿昌族實行一夫一妻制,解放前少數有錢有勢的人也曾出現一夫多妻,解放後無此現象。一直保持著同姓不結婚的傳統,通過對山歌而尋求戀人,曾是阿昌族男女青年得以締結良緣的主要手段,現在隨著經濟生活的發展,阿昌族青年共同參與的社會活動較多,視野較前更開闊,男女青年相互結識的機會和方式也就多種多樣,現在,唱山歌尋情侶的現象雖還常見,但沒有過去那樣普遍了。阿昌族青年男女一旦結了婚,婚姻關係就比較穩固,很少離婚。死了丈夫的寡婦若無子女可以再嫁,也可轉房給前夫的弟弟,有子女的寡婦一般不再嫁。

科技興農

1980年以來,龍山鎮根據的自然條件和特點,進行糧經作物優良品種的引進和豐產綜合技術措施的推廣,糧食單產和總產得到逐步提高。建立鄉村農科網路,村村設有農科員,實行農科人員住村掛點,分片包乾指導,積極組織各類農業技術的培訓,舉辦各種高產樣板,進一步提高農民的科技意識和運用能力,保證糧食單產和總產逐年提高,取得了可喜成績。

![龍山鎮[龍陵縣] 龍山鎮[龍陵縣]](/img/f/951/nBnauM3X4UzN0cjM0MDO0UzM5QTMwkzMxgzNzQTNwAzMwIzLzgzL3AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)