簡介

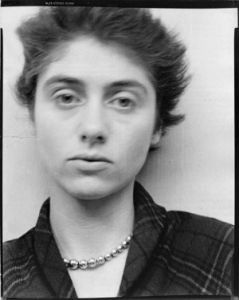

1949年的DIANE·ARBUS

1949年的DIANE·ARBUS阿勒絲生長在一個十分富有的美國猶太家庭里,和哥哥、妹妹三人,由各自的保姆帶大,是個嬌生慣養的溫室花朵。然而這種無微不至的保護,卻給她相當大的壓力。

她說:“我覺得孩提時就各受折磨的一件事是從來就不覺得有過困境,我被一種不真實的感覺所肯定,而我所能感覺的屯只是不真實而已。”在這種不真實的痛苦中,阿勒絲第一次碰到畸形人,就被活生生的悲劇所感動。十幾歲就常在通學路線的地下鐵上,找尋古怪的人,並且跟蹤他們,看看他們是怎么生活下來的。她被悲劇人物所吸引,因為她覺得他們比她更真實。

十八歲那年,阿勃絲就結婚了,丈夫亞倫·阿勃絲是個服裝攝影師(現在是演員,於野戰醫院Ma.sh電視影集中飾演精神病醫師——Sidney一角),他們夫妻二人同在權威時裝雜誌Harper's Bazaar工作,是商業攝影黃金時代的一個成功時裝攝影小組。阿勃絲在三十五歲那年離開時裝攝影,投入自己的工作,她在New School藝術學校選修了女攝影前輩麗莎·榮德(Lhette Model 1906-)的課程。

榮德一直在拍非常態的人物——極胖與極瘦的人,極富有與極窮苦的人。她鼓勵阿勃絲去拍吸引她但被認為是極邪惡和帶威脅性的東西。不管是否邪惡茉德這么告訴她:“如果你不去拍那些你不得不拍的東西,你就永遠不會拍照。阿勃絲開始在紐約四十二街和百老匯街之界的畸形人博物館(Huberr Freak Museum)里住下來。她在半夜裡追蹤巨人和佛屆,出沒於下流社會。進出危危欲墜的小屋、妓院、變性人旅館、奴役屋。波絲握這么記述著:她看起來毫不害怕,可是,阿勒絲不管在做什麼,總是恐懼的——她與恐懼生活在一起,每天都在克服生命中的恐懼日子。恐怖的感覺變成她的一帖治療劑,用未解脫在溫室長大的壓力。出身太好,太過於嬌生慣養的阿勒絲,好像放意要犯些禁忌來打破自己的家族遺傳。她一步步的投入黑暗世界,好像只有與邪惡為伍才能洗脫純潔帶來的痛苦。

個人經歷

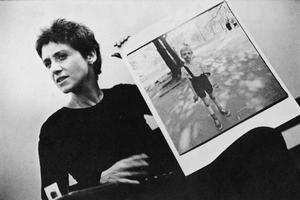

DIANE·ARBUS 作品

DIANE·ARBUS 作品阿勃絲是心思極為敏感的人,她對人的觀察方式也有其獨到的面:我們在路上遇到一個人,基本上只注意到他的缺陷。我們競有這種傾向是很怪異的,然而由於我們不滿自己的這種天性,就創造了另外一套偽裝。我們偽裝起來,向世界發出訊號,讓別人能以一種特定方式來了解自己。但是在你要人們知道的你,和你無法不讓別人打擾之間是有差距的,這就是我一直稱之為意圖與效果的裂縫。

換言之,在阿勃絲看來:人常常要裝出一個正常的樣子讓別人了解,而別人卻往往看到你不正常的一面。阿勒絲所要表現的也正是這些,就如同波絲握所說的:她拍出常態中的畸形,畸形中的常態。阿勒絲的攝影技巧是極為簡單的,她一直用大乘六相機的正方形構圖,人物多半是採取正面的頭像特寫,所有被拍的人都擺好姿式準備上照。

拍攝對象

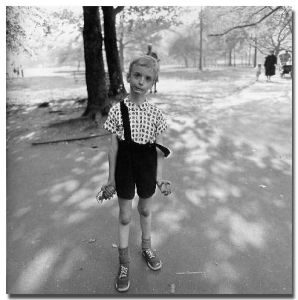

DIANE·ARBUS 作品

DIANE·ARBUS 作品阿勃絲和她的拍攝對象,也有非比尋常的關係。她幾乎是在羨慕與嫉妒的情形下和畸形人交往的,因此照片的人物都帶有英雄式的闡釋。她為了拍一位猶太巨人,曾前後跟蹤達十年之久,沒有狂熾的熱情是辦不到的。

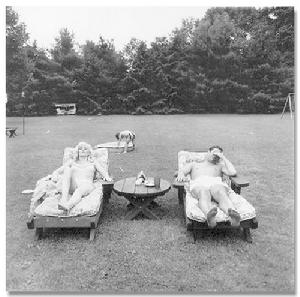

她也參加變性人的舞會,和他或她們約會進餐,為了拍天體營,她自己也裸著身子。她覺得自己在這個特殊圈子裡看到更高的道德規範。她對已熟悉的事不感興趣,對從未見過,不可思議的事卻值有獨鍾。她的一句話被印在自己唯一的一本攝影集的扉頁上:任何事從來就不是一般人所熟悉的那樣,我所認可的是我從未曾見過的。

這本影集,是阿勃絲死後,由她的女兒(Doon Arbus)及生前的朋友所編輯,而由著名的攝影出版公司Aperture出版的(1972)。裡頭收集的八十張黑白照片,是攝影史上最怪異的影像。儘管這些照片被視為是'偉大的作品,但還是很難被一般大眾所接受。阿勃絲用相機表達出人類心靈最脆弱的部位。好像在告訴世人,邪惡就在每人的內心底層。每個人都帶有不正常的遺傳因子,你最熟悉的事裡有你最意料不到的事件在內里醞釀著,她的整個攝影意圖就在表現:熟悉的事物不可思議面。不可思議本物的熟悉面。'善良中有罪惡,罪惡中有善良,這種表現手法,是世俗道德規範下的一大禁忌。而阿勒絲一生就在追求通往禁忌之門。攝影對阿勃絲來說是一種意圖,而非紀錄:對我而言,相片的主題永遠要比相片本身來得重要,而且複雜。我對相片是有感覺,可是我並沒有覺得什麼了不得。我在乎的是這張相片是關於什麼的。阿勃絲的攝影行為幾乎是一種哲學性的思考,而非視覺表達。她會永留青史的原因也正是:讓人透過她所拍攝的對象去思考命運與悲劇,思考自己與別人,思考正常與不正常的界線。

作品集

阿勒絲

阿勒絲1970年,阿勃茲發表了只有10張代表作品的藝術集,那時她已經享有國際聲譽,被推崇為「後現代」紀實風格的先驅者之一。她的作品常被人門內看作與奧古斯特‧桑德的作品並駕齊驅。桑德的《沒有假面具的人們》,雖然表現方法不似阿勃茲那樣率直,但它的主題思想卻與阿勃茲相似。

1971年,戴安‧阿勃茲在紐約的格林威治村自殺,結束了自己的生命。她的死更增添了她和她的照片的聲譽。第二年,阿勃茲成為參加兩年一次的威尼斯美術展的第一位美國攝影家。

1972年,紐約現代藝術博物館舉行了一次大型回顧展,巡迴全美國和加拿大,觀眾達到725萬多人。翌年,一個日本回顧展到西歐各地和西太平洋地品展出。1972年光圈出版社出版的專著《戴安‧阿勃茲》現己印刷第十二版,銷售10萬多冊。

作品特點

DIANE·ARBUS 作品

DIANE·ARBUS 作品阿勒絲的三張照片,第一次在紐約現代美術館的聯展中展出時(1965),攝影部門的管理員,必須每天一清早去擦掉人吐在上面的口 水。當時幾乎所有的觀眾都無法接受這樣的表現。認為她的作品是骯 髒、道田而極不道德的。

阿勒絲所拍攝的這些人物,也許每個人都曾在日常生活中遇到過,卻是最不願意多看一眼的景象。然而她卻將他們的臉孔表情、心理狀 況給征住下來,好像等著與你打照面,交談那些命運所造成的悲劇事 件。是什麼力量促使阿勒絲,如此全神的投入心靈的黑暗底層呢?她底是什麼樣的一個人呢?在美國出版的《投入黑暗世界》(Plunge Into A Dark World)一書,終於為我們解開謎團。這本書是女作家派翠西亞·波絲通許(Patri Cia Bosworth)為阿勒絲所作的傳記,甫一上市立即被時代雜誌(Time 1984.6,4)為文作評,大力推薦,會成為一本看好的暢銷書,乃是意料中的事。“畸形人有一種傳奇性的特質,就像一個神話故本里的人物,阻擋在你面前,逼你回答一個謎語。”阿勒絲在一個演講會上這么說著:“大多數的人都在懼怕將未會有什麼創傷的經驗中生活過來,而畸形人與生俱來就帶著創傷,他們已經通過了生命的考驗,他們是阿勒絲把畸形人尊為“貴族”,正是自己對人生謎語的解答,她的一張張照片卻是對正常人提出另一道謎題,多半人是沒有勇氣回答出的。

評價

紐約時報的藝評家優藤·奎瑪(Hilton Kramer)對這種手法如此評述著:在阿勃絲的照片裡,沒有什麼是即興或僅是‘捕捉’到的,主題人物有興趣而耐性地面對著相機,他們完全意識到拍照的過程,而且合作。這種參與感構成了攝影者與對象之間的交談,依照片表達出一份尊嚴。而我想:尊嚴就是這些畸形人物的力量來源吧!

國外著名攝影師

| 攝影師是使用照相機、感光片、光源和造型技藝在室內外拍攝人像、風景、產品及生產或生活圖像信息的人員。攝影師可以是一種職業,以全職、兼職或業餘賺取外快,也可以是純為興趣。 本期任務讓我們來走近國外的著名攝影師。 |