簡介

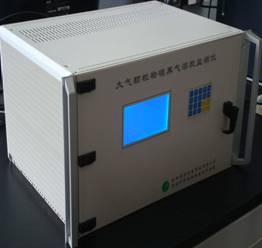

黑碳儀

黑碳儀黑碳氣溶膠是大氣氣溶膠的重要組成部分,主要是由富含碳的物質不完全燃燒產生的,比如化石原料和生物質原料燃燒等。黑碳氣溶膠具有較為特殊的物理化學性質。黑碳氣溶膠具有多孔性,粒徑約在(0. 01~1) μm。在化學成分上非常接近於石墨,,在溫度高於400 ℃時才可以發生氧化。黑碳氣溶膠對可見光和部分紅外光譜有很強的吸收能力,它在大氣中的各種化學和光化學反應、非均相反應以及氣粒轉化過程中起著重要作用。

來源及分布

來源

黑碳氣溶膠來源可分為自然源和人為源兩種。火山爆發、森林大火等自然現象可以造成部分黑碳氣溶膠排放,但由於此類自然現象的發生具有一定的區域性和偶然性,在區域或全球範圍內,其對大氣中黑碳氣溶膠濃度的長期背景值變化貢獻不大,相反,人為源排放具有廣泛性和持續性。尤其是自工業革命以來,世界人口數量快速增長,人類大量使用煤、石油等化石燃料,出於農業目的的生物焚燒也大大增加,進而造成黑碳氣溶膠排放量的持續增加,另外由汽車尾氣帶來的黑碳氣溶膠排放也成為大氣中尤其是城市區域大氣中黑碳氣溶膠的重要來源。

分布

黑碳氣溶膠在大氣中濃度較低,在大氣氣溶膠成分中所占比例也比較小,一般占百分之幾或十幾,在全球的濃度分布也具有明顯的差別,一般情況下,黑碳氣溶膠濃度城市地區高於鄉村地區,大陸區域高于海洋區域,北半球高於南半球地區。

化學性質

黑碳氣溶膠在光學性質上與氣溶膠的其他組分有很大的差別,對從可見光到紅外的波長範圍內的太陽輻射都有強烈的吸收作用,同大氣溫室氣體如CO2、CH4、CFCs等相比,黑碳氣溶膠具有更寬的吸收波段,另外,同沙塵等相比,其質量吸收係數要大兩個數量級。黑碳氣溶膠顆粒的粒徑尺度範圍一般在0.01~1μm,其粒徑中值為0.1~0.2μm,尺度分布主要呈現積聚模態,因此黑碳氣溶膠可以作為雲凝結核,改變雲滴尺度分布、雲光學特性和雲中液態水含量及雲量。儘管新生黑碳氣溶膠由於疏水性並不是有效的雲凝結核,但是在大氣傳輸過程中,其表面可能發生微物理和化學形態的改變,變成親水性的雲凝結核並能降低雲凝結核所需要的過飽和度。同時黑碳氣溶膠還可以促進一些氣體污染物的氣—粒轉化過程。

影響

儘管黑碳氣溶膠在大氣氣溶膠成分中所占比例較小,一般占百分之幾到百分之十幾,在大氣中濃度一般也較低。但它對環境的影響卻不容忽視,具體表現在兩個方面:

對大氣環境的影響

由於黑碳氣溶膠在從可見光到紅外的波長範圍內對太陽輻射都有強烈的吸收效應,所以對區域和全球氣候有著重要的影響。2000年的IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change,聯合國政府間氣候變化專門委員會)報告指出,黑碳氣溶膠能夠導致正的輻射強迫,從而極大地減弱氣溶膠對地球的冷卻效果。部分學者的研究表明,減少黑碳和有機碳的排放比減少二氧化碳和甲烷的排放更能減慢全球變暖。

2013年,美國內華達州沙漠研究所和印度拉威·香卡·舒拉大學(PanditRaviShankarShuklaUniversity)最新研究發現,來自印度教火葬、穆斯林墓地和佛教寺廟的“聖煙”加劇了印度次大陸的全球變暖程度和喜馬拉雅山冰川的融化。研究顯示,火葬會釋放大量“黑碳氣溶膠”氣體(導致全球變暖第二大因素),這種氣體可吸收陽光、釋放熱量。其黑色顆粒落入雪中和冰川中,會導致其融化。

對人體健康的影響

由於黑碳氣溶膠具有吸附性,黑碳氣溶膠的表面能夠吸附其它污染物(如多環芳烴類、重金屬等),可以通過呼吸作用,夾帶所吸附的有毒物質進入人體,從而引起呼吸系統哮喘以及心血管病、癌症等疾病的發生,危害人類健康。此外,大量的黑碳氣溶膠可明顯地降低大氣能見度;沉降附著在建築物表面會破壞建築物外觀;沉降到植物葉面會阻滯植物呼吸和光合作用從而降低農作物產量等。

觀測研究

國際上對於黑碳氣溶膠的測量和研究開展得較早,美國科學家在20世紀70年代便開始系統測量黑碳氣溶膠;從20世紀80年代開始,該工作得到國際上的廣泛重視,世界氣象組織的全球大氣監測網(GAW)從1989年起將黑碳氣溶膠作為一個重要的監測項目開始觀測。中國科學家也從20世紀80年代開始,進行北京冬季取暖期燃煤排放的黑碳氣溶膠的測量研究;20世紀90年代,在瓦里關、臨安等全球和區域大氣本底站開展觀測;最近十幾年,黑碳氣溶膠的研究得到了廣泛的重視和長足的發展。

控制途徑

由於民用燃煤是中國黑碳最主要的排放源,因此減少黑碳首先應當控制民用燃煤的排放。在國家自然科學基金重大項目的資助下,中國科學院廣州地球化學研究所傅家謨院士領導的項目組針對中國黑碳源排放清單中最重要、最複雜的民用煤燃燒部分,通過系統實測一系列燃煤黑碳排放因子,初步估算出了黑碳排放總量。研究結果指出,在黑碳排放因子的各種影響因素中,煤的種類的影響最為顯著,燃燒形式其次,爐灶類型的影響相對最小;民用燃煤若能嚴格控制中等變質程度煙煤的使用、減少使用塊煤燃燒、大力推廣和普及蜂窩煤的使用,可以極大減少黑碳的排放量。根據初步估算,禁止將中等變質的煙煤用作為民用燃煤可使黑碳排放量減少60%以上,如果進一步禁止使用塊煤而普及使用蜂窩煤則可使黑碳排放量減少95%以上。