基本概況

黃帝陵

黃帝陵黃帝傳說

軒轅黃帝

軒轅黃帝黃帝還以他懲罰邪惡,首次統一中華民族的偉績而載入史冊。據說黃帝活了118歲。有一次,在他東巡期間,突然晴天一聲霹靂,一條黃龍自天而降。它對黃帝說:“你的使命已經完成,請你和我一起歸天吧。”黃帝自知天命難違,便上了龍背。當黃龍飛越陝西橋山時,黃帝請求下駕安撫臣民。黎民百姓聞訊從四面八方趕來,個個痛哭流涕。在黃龍的再三催促下,黃帝又跨上了龍背,人們拽住黃帝的衣襟一再挽留。黃龍帶走了黃帝之後,只剩下了黃帝的衣冠。人們把黃帝的衣冠葬於橋山,起冢為陵。這就是傳說中的黃帝陵的由來。但是也有人說,黃帝死後就安葬在橋山。

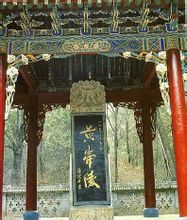

中華民族祭祀黃帝陵廟的活動,早在春秋戰國時代就開始了。從孔子,孟子的文章中和他們與學生對話語錄中,已經得到證實。據《呂氏春秋·安葬篇》、《七國考》、《山海經》這些古史書籍記載:“墓設陵園”在秦代開始形成一種制度。黃帝陵園最早建於秦代。秦統一六國後,又規定天子的墳墓一律稱作“陵”,一般庶民墳都稱作“墓”。漢代又規定天子陵旁必設“廟”。劉邦建立大漢後,漢朝初期就在橋山西麓建起“軒轅廟”。唐代宗大曆五年至大曆七年,對軒轅廟進行了歷時二年重修擴建,並栽植柏樹一千一百四十株。宋朝開寶二年,因沮河水連年侵蝕,橋山西麓經常發生崖塌水崩,威脅廟院存亡,地方官員上書朝廷,宋太祖趙匡胤降旨,將軒轅廟由橋山西麓遷移橋山東麓黃帝行宮。這就是當今人們前來拜謁的軒轅廟。在之後的元,明,清各朝以及辛亥革命前後直至當今,都對黃帝陵廟進行過多次修繕和擴建。

千百年來流傳在當地民謠說:

漢朝立廟唐擴建,到了宋朝把廟遷,

不論誰來坐皇帝,登基都不忘祖先。

歷史沿革

《史記·卷一·五帝本紀第一》載:“黃帝崩,葬橋山”。橋山在遠古時代為有蟜(jiǎo)氏居地,稱作蟜山;黃帝時代稱作“軒轅之丘”或“軒轅之台”,黃帝因此而得名“軒轅”,黃帝城中宮即位於此,以後演變成橋山。黃帝聯合炎帝打敗蚩尤後,由華族部落聯盟首領成為天下共主,使華夏民族由蠻荒時代跨入了文明時代,黃帝的豐功偉績理所當然地受到後世的敬仰和崇拜。黃帝死後,人們為了表達對這位人文初祖的懷念之情,便在橋山起冢為陵,立廟祭祀。在黃帝死後的幾千年里,歷代祭祀黃帝的活動從未中斷。從虞、夏、商、周到秦、漢、隋、唐、宋、元、明、清,除了有的時段將黃帝同時作為“天神”、“帝王”祭祀外,都無一例外地將黃帝作為祖先祭祀。

在漢武帝以前,橋山黃帝陵就已存在。秦始皇統一六國,規定天子的墳墓一律稱作“陵”,一般庶民墳稱作“墓”。漢代又規定天子陵旁必設“廟”,漢朝建立伊始,漢高祖劉邦便頒詔於天下——“吾甚重祠而敬祭。今上帝之祭及山川諸神當祀者,各以其時禮祠之如故”,在橋山西麓建起“軒轅廟”。《史記·卷十二·孝武本紀第十二》和《史記·卷二十八·封禪書第六》載:“其來年冬,上議曰:‘古者先振兵澤旅,然後封禪。’乃遂北巡朔方,勒兵十餘萬,還祭黃帝冢橋山,釋兵須如。”元封元年(前110年)冬,漢武帝領軍十萬北巡朔方,返回時專程來到橋山,祭祀黃帝之冢。這是正史中第一次記載黃帝陵。

唐宋以降,因各朝皇帝的重視,不斷整修添土,使陵冢有所加大。

唐代宗大曆五年(770年),鄜坊節度使臧希讓上奏:“坊州有軒轅黃帝陵闕,請置廟,四時享祭,列於祀典”,得到了代宗的批准,唐王朝在橋陵大興土木,開始了為期兩年的大規模修繕活動,修建黃帝廟,並栽植柏樹1140株。從此,祭祀黃帝升格為國家大典,橋陵也成為了官方唯一指定祭黃場所。這不僅有助於規範祀典,更在客觀上起到了加強政治統治和文化認同的作用。經過唐末五代的戰亂,包括黃帝陵在內的前代帝王陵寢已經出現了“樵採不禁”的情況。而祭祀的建築“隳毀”,則讓正常的祭祀活動無法進行。為此,宋太祖趙匡胤一即位,就於建隆元年和乾德初兩次下詔,規定黃帝陵及炎帝、高辛、唐堯、虞舜、夏禹諸陵“各置守陵五戶,歲春秋祠以太牢”,“隳毀者修葺之”。開寶二年,因沮河水連年侵蝕,橋山西麓經常發生崖塌水崩,威脅廟院存亡,地方官員上書朝廷,宋太祖降旨,將軒轅廟由橋山西麓遷移橋山東麓黃帝行宮,即今址。

宋嘉祐六年(1061年),宋仁宗趙禎下聖旨,責成坊州(今黃陵縣)地方官員,發動黎民百姓,當年種植柏樹1400多棵,同時抽調三戶人家,免除一切搖役斌稅,專門在橋山看護和種植柏樹。並勒石成碑置於黃帝陵前,這是現存最早的關於保護黃帝陵的官方檔案。

元泰定二年(1325年),元泰定帝頒布保護黃帝陵廟敕令,並刻立《禁伐黃陵樹木聖旨碑》,記載元泰定帝頒發保護軒轅廟建築、禁伐橋陵樹木,並免除宮觀、寺院所屬地稅、商稅,對破壞橋陵之人,官府加重處罰的聖旨。此碑亦為中國現存唯一的關於黃帝陵的元代碑刻,是研究宋元時期黃帝陵的珍貴實物資料。元惠宗至正元年(1341年),元惠宗降旨,重修軒轅廟西側被大火焚毀的保生宮。

明代將橋山黃帝陵列為國家祭典,祭祀從未中斷。明太祖洪武三年(1370年),太祖朱元璋降旨祭祀黃帝,修繕黃帝陵廟,同時在軒轅廟設立五品護陵官二人,後由縣令兼任。這一做法為後世沿用,縣令兼護陵官成為制度。朱元璋不僅安排大臣代表自己前來祭祀黃帝,還拔高了當地的行政級別——明代縣令多為七品,由於中部縣縣令要兼任黃陵護陵官,所以按照五品對待。洪武七年(1374年),造軒轅黃帝坐像;明嘉靖四十二年(1563年),明世宗朱厚熜修葺軒轅廟;明天啟元年(1621年)秋,明熹宗朱由校整修黃帝陵廟;明崇禎九年(1636年),中部縣知事重修黃帝陵廟。有明一代,共存留御製祝文碑21通。

順治三年(1646年),清世祖順治命使祭祀黃帝陵,並對黃帝陵廟進行了清代第一次維修。此後,康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光等皇帝先後派員赴橋山黃帝陵,進行了三十多次祭祀活動,大修九次。其中,康熙年間維修三次,雍正年間維修兩次,乾隆年間維修一次,嘉慶年間維修一次,道光年間維修兩次。清代沿襲明代制度,對黃帝陵的祭祀一般為三年一大祭,多是皇帝派專員致祭,儀式更為隆重,規模更為宏大。常祀之外,又於皇帝登基、太后壽辰、水旱災害、五穀豐登、弭除邊患之際,更增特祭。乾隆年間,陝西巡撫畢沅於陵前題碑“古軒轅黃帝橋陵”。自此以後,橋陵之稱更為聞名。

中華民國成立後,民國元年(1912年)三月,孫中山先生委派要員專程祭祀黃帝陵,並親自撰寫祭文,頌揚“中華開國五千年,神州軒轅自古傳,創造指南車,平定蚩尤亂,世界文明,唯有我先”,體現出強烈的民族自信心和自豪感。“九一八事變”後,日本帝國主義加緊發動侵華戰爭。為了團結全國人民共同抗戰,一致對外,各地愛國志士倡議民族掃墓之禮。民國二十三年(1934年)四月,中國國民黨中央和國民政府致祭於黃帝陵,並確定每年清明節為“民族掃墓節”,公祭黃帝陵。同年,謁陵道重修並通車。1937年清明節,國共兩黨各派代表前往黃帝陵共同祭奠。毛澤東親撰《祭黃帝陵文》,宣示“民族陣線,救國良方,四萬萬眾,堅決抵抗”,成為昭告列祖列宗、團結抵禦外侮、建立全國抗日統一戰線的錚錚誓約。民國二十八年(1939年),陝西省政府急令設黃帝陵廟管理所,主任由中部縣長兼任;同年秋天開工維修黃帝陵廟,“凡大門、享殿、圍牆及聵缺者”,均在這次維修之列,而“崇閎之制,尚有所待”;次年三月,整修完畢。民國三十一年(1942年),陝西省第三行政督察區專員公署考慮到黃帝聲名遠播、威名遠揚的無比崇高地位,加之為了與陝西蒲城豐山唐睿宗之橋陵相區別,遂改橋陵為黃帝陵。自此以後,黃帝陵一名沿用至今。民國三十一年(1942年)冬,國民黨中央委員會委員長蔣介石題寫“黃帝陵”三個大字,命人勒石成碑,置於黃帝陵墓之前。民國三十二年(1943年),為整修黃帝陵廟,成立黃帝陵修建委員會,向社會募捐,擴建黃帝廟大殿等。在抗日戰爭最艱苦的民國三十三年(1944年),國民政府將中部縣易名為黃陵縣,更突顯了黃帝陵的獨尊地位。

新中國建立後,毛澤東主席親自批示,請周恩來總理部署對黃帝陵進行維修保護,並委託郭沫若同志題寫“黃帝陵”碑。1959年至1961年,陝西省人民政府撥款整修黃帝廟大殿;1962年,黃帝陵被國務院列為第一批全國重點文物保護單位古墓葬第一號;1964年,重修碑亭和大門;1976年,陝西省革命委員會文化局撥款修繕山頂祭廳、黃帝廟大殿和圍牆。1978年以後,陝西省將黃帝陵列為重點維護整修單位,先後於1984年、1987年進行過兩期工程建設。

20世紀80年代以來,大批港澳台同胞、海外僑胞,不遠萬里,奔赴橋山,共祭黃帝陵。1988年,中共中央軍委主席鄧小平為黃帝陵題詞:“炎黃子孫”。1992年以來,陝西省對黃帝陵進行了大規模的整修。1993年清明節,時任中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民為黃帝陵題詞“中華文明源遠流長”。從1994年起,每年都有國家領導人專程來陝參加公祭活動。陝西黃帝陵祭典的至上性、持續性和唯一性,得到了海內外炎黃子孫的一致認可。

1998年和2000年,分別由特別行政區首任行政長官董建華、何厚鏵親筆題寫的香港、澳門回歸紀念碑相繼在黃帝陵落成,是追本溯源的文化認同的詮釋,為中華民族偉大復興凝聚了向心力量。

地理位置

黃帝陵

黃帝陵1992年7月11日,《人民日報》刊發了題為“黃帝陵風水軸線”一文,文章說:“黃帝陵風水軸線就是橋山主脊至黃帝墓冢,並與印台山山峰之間構成一條連線,黃帝陵區的各種建築都是以此為軸線而建造,墓冢方向正好在這條線上”。這條連線是西北至東南走向,也就是說,黃帝陵陵冢的坐向不同於後世帝王的正北正南(坐北朝南)或正西正東(坐西朝東),而是依據地理,背向西北,面朝東南,同橋山、子午嶺和號稱龍脈的崑崙山走向完全吻合,即中國地理的基本形態——“天傾西北,地不滿東南”。

天下第一陵

黃帝陵

黃帝陵“黃帝崩,葬橋山。”在黃帝死後的幾千年里,歷代祭祀黃帝的活動從未中斷。從虞、夏、商、周到秦、漢、隋、唐、宋、元,除了有的時段將黃帝同時作為“天神”、“帝王”祭祀外,都無一例外地將黃帝作為祖先祭祀;明、清兩代更加重視陵廟的祭祀,將橋山黃帝陵列為國家“祭典”;民國時期,每年清明節公祭黃帝;中華人民共和國成立後,公祭黃帝典禮於清明節在陝西省黃陵縣橋山黃帝陵舉行。近年來,公祭活動由陝西省人民政府主辦,省級領導主持公祭。參加祭祀活動的有全國人大、國務院、全國政協、兄弟省市代表以及陝西各界代表和港、澳、台同胞、海外僑胞等。

從古至今,有不少名人、偉人、帝王題寫詩文讚頌黃帝功德或為黃帝陵“祭典”書寫祭文。如班固、曹植、武則天、李白、李商隱、蘇軾、孫中山、毛澤東等。

而民間對軒轅黃帝的祭祀活動也是從古綿延至今。民間祭祀一般在清明節前後和重陽節期間,北宋以來,民祭則多在農曆九月初九的重陽節舉行。傳說這一天是黃帝乘龍升天的日子,故舉辦“民祭軒轅黃帝逸仙盛會”—農曆九月九日清晨,黃陵方圓數百里成千上萬的民眾,端著貢物、抬著祭品,翻山越嶺,齊聚橋山腳下。只等時辰一到,擊鼓鳴鐘,古樂齊奏,民眾將牛、羊、豕三牲和各種供品敬獻在陵前的供桌上,祭奠祖先,祈福祈祥。祭祀活動規模宏大而肅穆。尤其值得一提的是,改革開放以來,海外炎黃子孫回國拜謁黃帝陵的人數日益增多。他們千萬里尋根問祖,不忘家鄉故土,反映了炎黃子孫血脈相連、同根同祖的赤子情懷。

黃帝陵素有天下第一陵的稱號。黃帝崩,葬橋山,橋山位於陝西省黃陵縣城北約一公里處,山體渾厚,氣勢雄偉,山下有沮水環繞。山上有八萬多棵千年古柏,四季常青,鬱鬱蔥蔥。軒轅黃帝的陵冢就深藏在橋山巔的古柏中。

陵墓封土高3.5米,周長48米,環冢砌以青磚花牆,陵前有明嘉靖十五年碑刻“橋山龍馭”,意為黃帝“馭龍升天”之處。在前為一祭亭,歇山頂,飛檐起翹,氣宇軒昂。

亭內立有郭沫若手書“黃帝陵”碑石。陵園區周圍設定紅牆圍護,東南側面為欞星門,兩側有仿製的漢代石闕。陵園區內地鋪著磚。顯得古樸典雅。

陵前正南,陵園圍牆以外是土築高台,即“漢武仙台”。《史記·封禪書》載:“(漢武帝)北巡朔方,勒兵十餘萬還祭黃帝冢橋山。”漢武仙台,即漢武帝祭祀黃帝所築,台高20餘米,現已用塊石砌築並建有登台石階及雲板,護欄等。

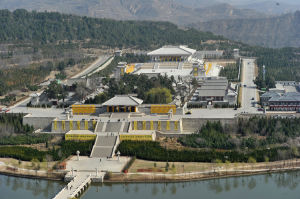

黃帝廟前區氣勢恢宏,面積約10000平方米的入口廣場的地面。選用5000塊大型河卵石鋪砌,象徵中華民族的五千年文明史。

陵墓區

通往陵區的石道邊樹有“下馬石”,上書“文武官員至此下馬”;靠近陵區有“漢武仙台”,傳說漢武帝北征匈奴歸來時祭祀黃陵所築;帝陵現高3.5米,周長48米,有磚牆圍護。南面立明代“橋山龍馭”石碑一通。陵區東側碑廊珍藏曆代帝王御製祭文碑57通,陵區西側立有香港回歸紀念碑和澳門回歸紀念碑;“人文初祖大殿”系供奉黃帝的正殿,“人文初祖”匾額為愛國將領程潛所題。內有墨玉刻制的黃帝浮雕像,設有神龕,神龕四周飾以青龍、白虎、朱雀和玄武四靈;紀念亭內陳列有中國近現代領袖人物孫中山、蔣介石、毛澤東、鄧小平題詞;墓前有祭祀亭,用於前來拜祭人祭祀之處,祭亭中立有石碑,上有“黃帝陵”三個字,原為蔣中正於抗日戰爭期間題寫,1956年剷除,1963年修復時換為郭沫若題寫。

軒轅橋

廣場北端為軒轅橋,寬8.6米、長66米、高6.15米,全橋共9跨。石樑121根,橋面設護欄。欄板上均雕有古典圖案花紋。全橋均採用花岩石料砌成,粗獷古樸。軒轅橋下及其左右水面為印池,占地約300餘畝。蓄水量可達46萬平方米。橋山古柏,倒映池中,與白雲藍天交相輝映,為黃帝陵平添了無限靈氣。印池四周綠樹成蔭。軒轅橋北端為龍尾道,共設95級台階,象徵黃帝“九五之尊”至高無上的寓意。由龍尾道向上即登臨廟院山門。山門為五間廓廡式花崗岩(仿漢代木)建築。

軒轅廟

軒轅廟也稱黃帝廟,位於陝西省黃陵縣橋山山腰依山傍水修建,由軒轅廟和祭祀大殿二部分,均為1993年以後新修繕的建築,占地約8000平方米,整個建築為全麻石結構,氣勢恢宏。

黃帝手植柏

黃帝手植柏

黃帝手植柏誠心亭

再北為誠心亭。面闊五間。進深一間。祭祀官員至此須整飾衣冠,靜心淨面,方可進入大殿祭祀。再北為碑亭,面闊五間,進深一間,卷棚頂。亭內立有毛澤東手跡“祭黃帝陵文”和蔣中正手跡“黃帝陵”碑石。

掛甲柏

據說,武帝修起九轉祈仙台的第二天,旭日東升,漢武帝命令18萬大軍列隊橋山,俯首默祭。武帝卸下盔甲,掛在一棵柏樹上,然後獨自登上祈仙台,祈禱黃帝保佑他長生不老,日後成仙升天;也保佑大漢江山永遠太平。祭祀完畢,當天領兵返回長安。這就是後來人們所說:“18萬大軍祭黃陵”。

從這以後,漢武帝掛過盔甲的這棵柏樹,周身上下,斑痕密布,縱橫成行,柏液中出,似有斷釘在內,枝幹皆然。這就是橋山柏中獨一無二的“掛甲柏。”特別是每年清明節前,這棵古柏枝幹上流出的柏液凝結為球狀,就像掛滿了珍珠寶石,閃閃發光,晶瑩奪目,經陽光反射尤為壯觀,吸引著各地前來謁陵拜祖的人。然而清明節一過,柏液中斷,古柏從枝到桿又恢復了原來密密麻麻的甲痕。

歷代碑石

橋陵聖境

橋陵聖境側有一高大古柏,即“漢武掛甲柏”,枝葉茂盛。軒轅廟正殿面闊七間,進深三間,歇山頂,門楣匾額“人文初祖”,系國民黨元老程潛手跡。殿內正中木質壁龕內嵌浮雕軒轅黃帝石像。碑亭東為碑廊,其中有歷代碑石40餘通,其中有宋仁宗嘉祐六年(公元1061年)奉旨栽植松柏1413棵記事碑。元泰定二年(公元1325年)禁伐黃帝陵樹木聖旨碑,明太祖洪武四年(公元1371年)祭黃帝陵御製祝文碑,清聖祖康熙二十七年(公元1689年)祭黃帝橋陵碑,以及1912年孫中山宣誓就職中華民國臨時大總統後派代表團帶上他新自撰寫的《祭黃帝陵文》前往橋山致祭軒轅黃帝陵的碑石等。

民國二十三年(1934),國民黨陸軍第42師l24旅第248團團長陽潔,前往橋山謁黃帝陵,“山陵道逶迤,滿途荊棘,殊感不便”,1934年底陝西省政府開會馮欽哉(馮任陝政府常委)提出第二年清明節由陝西省政府公祭皇帝陵,取得了一致同意;令人重修道路,使其通暢。從此以後,人們便可以乘坐汽車上山祭陵。

修築橋山陵路碑記:西北軍長欽公(欽公指馮欽哉)首先以兵工修築成榆汽路,為之倡得於役,其間將橋山陵路加以修築。既竣事,適勉之旅長巡防來此謁陵,題曰“橋陵聖境”。因刊石置之道右,借志路工雲。

整修工程

唐代宗大曆五年(770)重修和擴建軒轅廟;

元泰定二年(1325)頒布保護黃帝陵廟敕令;

元至正元年(1341)元惠宗重修軒轅廟;

明洪武三年(1370)明太祖修繕黃帝陵廟;

民國二十三年(1934)重修黃帝陵道路;

民國三十二年(1943)整修黃帝陵廟

洪武七年(1374)明太祖造軒轅黃帝坐像

嘉靖四十二年(1563)嘉靖皇帝修葺軒轅廟

天啟元年(1621)秋天明熹宗整修黃帝陵廟

崇禎九年(1636)中部縣知事重修黃帝陵廟

清順治三年(1646)世祖皇帝命使維修黃帝陵

道光十年(1830)中部縣知縣整修黃帝陵廟

新中國成立後,應海內外華人的共同要求,經國家批准,整修黃帝陵工程於一九九二年四月四日(清明節)奠基,八月二十五日動工建設。

整修黃帝陵工程的範圍包容了黃帝陵所在的橋山及其周圍山水、城鎮,面積達3.24平方公里,整修的目標和指導思想,一是以黃帝陵、廟深刻的內涵為基礎,通過整修黃帝使黃帝隊成為弘揚中華民族文化,增強民族精神凝聚力的聖地;二是保證好現存的文物古足跡和古柏林,為古柏林的生長提供良好的生態環境;三是建築與天然山川水勢相結合,融陵、山、水、城於一體,體現出“雄偉、莊觀、肅穆、古樸”的氣勢;四是吸收傳統思想的精華,追求漢代更古樸粗廣的建築風格,並使所有建築風格形象力求統一。

整修工程規劃確定了以黃帝陵、軒轅廟為重點保護範圍,總體結構包括廟前區,廟品,功德場及神道,陵區,縣城和外圍景觀六個區域。形成祭祀謁陵完整的建築休系,其中廟院廣場能滿足五千文明文化的系列石雕石刻加以點綴,增強人們對先祖的崇敬和對文明古國歷史文化的自豪感。整修黃帝陵規劃設計是國內一流專家指導下進行的,並廣泛徵求了港,澳台地區和海外華人的意見。

黃帝文化

帝陵傳說

帝陵黃帝戰敗蚩尤,建立了部落聯盟,定居在橋山。黃帝發現橋山一帶群民,有的棲居於樹,有的與獸同穴,既不文明,又不安全。黃帝便和大臣力牧、大鴻、共鼓等商議如何改變這種狀況。他們教化橋山群民在臨水靠山的半坡上砍樹造屋,離開樹枝和洞穴搬進新屋;又把橋山改名為橋國。橋山群民住進房屋後,不但日常生活方便多了,而且也不怕野獸來傷害他們了。可是,在那時候人們並不懂得毀壞森林將會帶來什麼樣的嚴重後果。他們經常亂砍亂伐樹木,沒有幾年,橋山周圍的樹林全被砍光了。就連黃帝曾多次下令禁止砍伐的常年不落葉的柏樹,也被砍伐得一棵不剩。就在這時候,一場暴雨襲來,山洪突然暴發,洪水像猛獸一般從山下猛衝下來,把幾十人和黃帝得力的大臣共鼓、狄貨都捲走了。黃帝悲痛萬分。雨過天晴,黃帝親自帶領大臣們上山查看,發現凡是樹林被砍光了的山峁,不僅擋不住水,連地上的草也沖得一乾二淨了。黃帝看見滿山遍野都是洪水過後留下的溝溝窪窪,心情十分沉重,他對群民說,再也不能亂砍樹木了。如果再亂砍下去,橋國就沒有樹林了,野獸也沒處藏身了。到那時,他們吃什麼?穿什麼?當時有位大臣建議搬到另一個地方居住。黃帝說,不可!如果那裡樹木也叫他們砍完,那時候他們還能往哪裡搬呢?再遭洪水,他們又哪裡跑?眾臣覺得黃帝說得有理,都問他該怎么辦?

黃帝說:“我願和大家一齊上山栽樹種草,用不了幾年,滿山就會長滿林草,既不怕洪水,又能招來野獸,那時橋國群民才能有吃有穿”。說罷,黃帝就自己帶頭栽了一棵小柏樹。臣民們都學黃帝的樣子,紛紛栽樹種草。不幾年,橋國的山山峁峁林草茂密,一片蔥綠。人們都很感激黃帝。從此,植樹造林便成了中華民族的一個優良傳統,世世代代一直沿續下來。

傳說黃帝在乘龍升天飛經橋國上空時,還特意讓巨龍停下來,為了再看一眼自己親手栽下的那棵柏樹。臨行時,又隨手把群民送給他的乾肉塊扔下來,落在自己栽種的柏樹上。傳說黃帝手植柏樹幹上長的24個疙瘩,就是那時黃帝扔下的肉塊變的。

傳說黃帝乘龍升天時,臣民們挽留不住,以致把黃帝的衣襟、靴子和寶劍都拽下來了。臣民們為了紀念黃帝,便把這些遺物都埋在橋山之巔,這裡便成了黃帝的衣冠冢。從此,每天都有很多人前來祭奠。

那時,橋山頂上沒有樹木,是光禿禿的一片。群民在黃帝陵前祭供的食物,常被飛禽走獸搶食一空。看到這種情況。群民心裡很不安。有位名叫青山的老人,便在黃帝陵冢周圍栽種了很多樹,想用樹的樹葉把陵墓遮擋起來,青山老人整天挖樹、栽樹,忙個不停。時間一長,被九天玄女發現了,她回到天宮便把此事稟告玉皇大帝。玉帝說:“青山老人對黃帝一片赤心,天宮早已知曉,只是他獨自一人栽樹,何年何月,才能栽滿橋山”?說罷命九天玄女把王母娘娘收藏的常年不落葉的柏樹籽,撒在橋山上,第二年春天整個橋山溝溝岔岔,山山峁峁,都長出了綠盈盈的柏樹苗。青山老人見滿山長出了樹苗苗,高興的不得了,他整天在山上給樹苗培土、除草。日積月累,年復一年,一棵棵柏樹長得根深葉茂,整個橋山變成蔥綠一片。不知又過了多少年,青山老人已年過百歲,雖然胳膊腿已不靈活,但每天仍然堅持上山護林。就在這時候,橋山來了一個名叫拾怪的惡霸,他憑著自己有十個兒子,暗偷明搶,胡作非為,無惡不作。拾怪發現橋山柏樹長得又粗又大,便起了歹心。他帶領兩個兒子明目張胆地上山砍樹。青山老人發覺後,急忙起來阻止。拾怪父子三人蠻不講理地說:“滿山遍野都是樹,我們砍幾棵有何不可!”青山老人說:“祖陵地上的樹,誰也不許砍!”拾怪根本不聽這一套,繼續指揮兒子砍樹。青山老人上前把樹身緊緊抱住。拾怪揮起一拳,就把青山老人打倒在地。年邁之人,哪經得起這樣的拳打,眼看著青山老人兩眼一閉死去了。這時候,正好陳摶老祖從橋山上空經過,見拾怪打死了護林老人青山,急忙返回天宮,告知王母娘娘。王母娘娘從南天門上往下一看,不由得怒從心起,隨手拔下頭上兩支金箸,往下一拋。拾怪的兩個兒子隨即慘叫一聲,便倒在血泊中了。原來兩支金簪在空中變成兩把鋒利的寶劍,直插拾怪兩個兒子的胸前。拾怪不知寶劍的來由,以為有人在暗算他們父子,一氣之下,便放火燒山。橋山上頓時燒成焦炭。再說,王母娘娘發現現橋山樹林起火,立即請龍王降雨。霎時大雨傾盆,很快就把烈火撲滅了,橋山柏樹經過這場災難,不但沒有絕種,反而變得更加繁茂。所以民間有這樣的傳說:“橋山古柏,棵棵都是神樹;誰要亂砍,全家都要遭殃”。

有個名叫賴順的人,偏偏不相信。此人好吃懶做,一貫靠偷人為生,有年冬天,雪下得有三尺深,賴順凍得實在受不住了,便偷偷跑上橋山,把橋山上的柏樹枝偷砍了一擔,挑回家裡當柴燒。誰知點火以後,只冒濃煙,不起火焰。賴順用口越吹,濃煙越大,最後把他嗆得跌倒在地,兩眼直翻,口吐鮮血,氣斷身亡。鄰居們聞訊趕來一看,原來賴順燒了橋山柏樹枝,怪不得落了個如此下場。

從此以後,再沒有人敢隨便砍伐橋山的古柏了。就是有的孩子偶爾把落在地上的枯樹枝拾回來當柴燒,都會受到家中老人的嚴厲責罵,非叫孩子把拾回的枯樹枝送回橋山不可。橋山古柏就是這樣一代一代地保護到今天,康熙年間,有一位縣令想知道橋山到底有多少棵古柏,曾令人普查了七七四十九天,結果沒有數清,只好作罷。1939年,中部縣的縣長盧仁山調集一個民團,把橋山劃地為段,編列號次,命士兵按樹貼號,錯者罰大洋五塊,打40軍棍。歷經19天詳細普查,才得查清橋山共有古柏61286棵,並將這一普查結果正式載入了黃陵縣誌。

黃帝腳印

黃帝腳印

黃帝腳印黃帝的這雙腳印為什麼能保存?這裡還流傳著一個故事。相傳黃帝時期,當初沒有衣帽,更沒有鞋襪,不是用樹葉遮體,便是以獸皮纏腰。黃帝也和其他的群民一樣,腰間纏著獸皮,光著腳板,長年累月奔走各地,為民造福。每到冬天,天寒地凍,黃帝出外巡察時傷腦筋光著雙腳。

後來,胡巢和於則發明了了帽子和木屣,有人給黃帝也做了一雙木屣。穿起來雖比光著腳板走路好多了,但行動卻有些不便,出外巡察、上山狩獵仍不能穿。有年冬天,黃帝出外回來,腳凍爛了。穿木屐不方便,黃帝身邊的一位名叫素雀的女子偷偷用麻布給黃帝縫了個布筒。黃帝在腳上試了試,太短小了。根本穿不上。即使如此,黃帝也不見怪,還表揚了素雀的創造精神。素雀卻十分難過,有一次她去河邊擔水,發現黃帝獨自一人從河灘走過,留下了深深的腳印,素雀仔細一看,心裡亮了。原來黃帝的腳特別大,如果按腳印做下去,就不會再小了。於是素雀擔完水,取來石刀,在黃帝腳印四周的膠泥上劃了四方格,曬乾後,捧回家,放在了石板上,然後按尺寸做成了一雙軟木作底、麻布作幫的高筒靴子。黃帝試穿後,覺得很滿意。人類第一雙高筒靴子就這樣做成了。黃帝十分珍愛這雙靴子,平時捨不得穿它,只是遇到節日或開慶功會時才穿上它。

黃帝乘龍升天時,臣民們今瓔藏在黃帝東宮。到了近代,這塊刻有黃帝腳印的青石板被移到軒轅廟院內。

祈仙台

祈仙台

祈仙台“……你劉徹,16歲當上皇帝,一心只想成為神仙,為此乾出許多蠢事,甚至連自己的親生女兒也遭方士欒大欺騙。欒大騙術敗露之後,你又不顧翁婿之情,一氣之下將欒大殺死,給女兒造成終身痛苦。之後不久,你又被方士公孫卿這一大騙子所迷惑。這一切天宮都沒有和你計較。誰知為了李陵事件,你又給司馬遷施以‘宮刑’,欲置司馬遷於死地,但司馬遷為了完成父親未完成的事業,忍辱偷生,堅持把《史記》寫成,給後世留下了一部不朽的著作。就這樣,你還不放過司馬遷,到處派人搜查《史記》原稿,準備焚毀,多虧倩娘盡力設法,才使此書得以保存。你作為一國之君,竟無一點容人之量。你妄自尊大,目無祖先,修築的祈仙台竟然高過黃帝陵。你的所作所為早已失去成仙資格,更休想乘龍升天!”玉帝把信寫好後,交給九天玄女,玄女乘漢武帝病中睡沉的時候,把信悄悄地放在他的枕邊。漢武帝醒來看到信後,悔恨地說:“唉,一切都晚了!一個人不論作什麼事情,都不能過頭。不管你是一朝天子,還是平民百姓,做過了頭都不會得到寬恕的”。說罷,就瞑目而逝。有個封建文人,名叫寇紹光,曾寫了這樣一首詩:

滿山翠柏望橋陵,上有仙台壘九層。

夜夜唯留明月照,年年只見白雲興。

何事漢宦生異念, 登高築眺盼飛升。

下馬祭奠

在橋山頂上距離黃帝陵200米遠的路旁,立著一座長形石碑。上面寫有“文武官員至此下馬”八個字。封建社會不論大小文武官員,到此必須下馬。這一規定體現了後輩對祖先的崇敬。到了現代,人們都以車代馬,但所有大小車輛,到此仍主動停車,人們都下車後步行到黃帝陵祭奠瞻仰。

黃帝陵

黃帝陵有個史知府的兒子,名叫史可霍,他不務正業,經常騎馬射箭,偷雞摸狗,調戲民女,民憤極大,因此,眾人給他起了個外號叫“死可惡”。有一年,“死可惡”帶著一群惡奴來到橋山打獵,一群梅花鹿逃奔到橋山頂上的柏樹林時,躲藏起來。“死可惡”領著惡奴們追進橋山柏樹林,用箭亂射。“死可惡”單人匹馬衝進了陵園區。看守陵園的姬老童,雖然已經年過六旬,卻童顏鶴髮,功夫超人。他一見有人騎馬闖進陵園,大喝一聲:“哪裡狂徒如此無禮,竟敢在黃帝陵園捕殺鹿群!”說著,一個箭步向前,抓住馬的韁繩。“死可惡”一看是個老頭,在馬上冷笑一聲說:“老爺我名叫史可霍,史知府就是我的父親,我就要在這裡射鹿打獵,看誰敢管!”一句話惹惱了姬老童,他一拳就將“死可惡”打下馬來。“死可惡”從地上爬起來,撲向姬老童。姬老童將左腿輕輕一掃,“死可惡”又跌了個“豬啃地”,把兩顆門牙全碰掉了。姬老童又踢了兩腳,把“死可惡”踢得連哭帶叫,跪在地上不斷求饒”。“死可惡”連忙爬起,牽馬下山。隨行惡奴們也都灰溜溜地跟著走了。再說,史知府聽說兒子史可霍被打,還碰掉了兩顆門牙,哪裡罷休,他立即寫信要求中部縣令嚴加懲辦姬老童。中部縣令名叫包步平,秀才出身,很有學問,因他剛直不阿,清廉公正,被人稱作“包不平”。他看史知府的信後,冷笑一聲,提筆寫道:

黃帝功德厚,子孫豈敢忘。縱子作惡端,騎馬闖陵園。

祖先未降罪,史府欺縣官。軒轅英靈在,吾來把案斷。

包步平沒有屈服於史知府的壓力,連夜給泰定帝寫一份奏章,連同史知府寫給他的信件,一併呈報聖上,泰定帝一看他的奏章,十分生氣,立即降旨將史知府革職,命包步平嚴辦史可霍,並賜給中部縣令三種特權:一、對破壞黃帝陵園的林木、建築等的一切歹徙,查明事實後不必上報,縣令有權就地正法,二、如有緊急公事,縣令可越級直接上書皇帝;三、凡巡撫以下官員前來祭黃陵,縣令不再出城迎送。泰定帝怕他的聖旨執行不力,又於泰定二年,親自頒發了保護黃帝陵、廟的法令,其中規定:“不畏公法之人,又有玩徒之輩,潑皮歹人。損壞樹林建築,如有違犯之人,許諸人捉拿到官,痛行斷罪……”這座石碑至今還保存在軒轅廟碑林里。到了明太祖洪武年間,皇帝朱元璋沿用元朝泰定帝規定:把中部縣令由七品官升至五品官,以便處理一些來不及上報的案件。此外,又在橋山頂上專門立了“文武官員至此下馬”的石碑,以便提醒前來謁陵拜祖的人,在祖先陵前一定要莊重嚴肅。

指紋章印

長期以來,我國一直保留這樣一種習慣,辦一些事為了慎重起見,都要寫個條子,再按上一個指印作為憑證。為什麼呢?因為人體的任何部位都可以改變,唯有指印無法改變。人和人的指印沒有相同的,這已經被現代科學充分肯定了。據傳,人類用指紋作憑證,已有5000年的歷史了。追溯起來這還是我們的祖先軒轅黃帝最先發明的。

傳說自從倉頡創造了象形字後,傳送書信,下達命令,都採用象形文字。有一次,黃帝手下的應龍領兵在和蚩尤軍隊作戰時,抓回了五名俘虜。應龍上書黃帝問該如何處理。黃帝看後,要倉頡寫信命應龍給俘虜講清道理後,放他們回去。誰知,這封信應龍沒有收到,卻落到應龍手下一名叫蠻角的小頭目手中。蠻角原來是蚩尤殺害了他的全家後,他就滿懷對蚩尤一夥的仇恨投奔了軒轅。當他看到黃帝在信上下令全部放回五名俘虜時,怎么也想不通。於是乘周圍無人,偷偷地把“全部放回”四個字,改成“全部處死”,然後,交給他的上司應龍。而且不等應龍下令,他就帶著十幾個人把五名俘虜全部砍死。黃帝知道這件事後,命倉頡認真查處。倉頡嚴肅地質問應龍:“黃帝命你全部放回俘虜,你為啥要全部處死?黃帝的話,你還聽不聽?”應龍受到倉頡這番訓斥,感到莫名其妙,立即找出倉頡寫的信說:“你看看,這上邊不是明寫著‘全部處死”嗎?怎么眼下又責備起我來了!”倉頡接過信詳細看了一遍,發現他寫的信被人塗改過。立刻追查送信的人。送信的人說他把信交給蠻角了。當追究到蠻角時,蠻角一口咬定,他一接到信,就馬不停蹄地給應龍送去。結果追來追去,還是追不出個所以然來。倉頡回來向黃帝匯報了追查結果。黃聽後,沉思了很久,然後對倉頡說:“沒有可靠的憑據,誰也不會承認。看來,今後傳送書信,下達命令,還得另想辦法,不然,還會出更大的亂子。”過了不久,倉頡果然給黃帝想出這樣一個辦法:凡黃帝下達的任何命令,上面都要有黃帝的手模和腳印。可是時間一長,黃帝覺得老是這樣按腳印,按手模,也不是個辦法,既麻煩,又不文明,便和倉頡商議,又把“手模腳印”改為只壓一個指印。誰知,過了不久,又出了問題,一 個名叫石牛的人偽造了一張領條,依照黃帝的作法,按上自己的指印,來到倉庫,冒領了十張虎皮。事情暴露後,黃帝又命令倉頡前去查處。

這一次真被查出來了。原來,石牛按在領條上的指紋和黃帝的指紋根本不一樣。黃帝按的指紋是收口的,石牛按的指紋是綻開口的。倉頡又叫來好幾個人,讓他們把各自的指印按在一張樺樹皮上,仔細一看,與領條上的指紋都不相同,唯有石牛的指紋和領條上的一模一樣。石牛在事實面前,不得不承認自己冒領十張虎皮的錯誤了。 這時,風后走來對倉頡和黃帝說:“看來,還得再想辦法”。這個機智多謀的老頭兒,當年曾給黃帝發明了指南車,他從懷裡取出一塊拳頭大的雪白玉石遞給倉頡說:“把這個東西磨成四方塊,把黃帝的指紋放大,用刀刻在上面。今後不論下達什麼命令,先把玉石印往上一蓋,黃帝過目後,如果同意,再把自己的指印按在玉石印旁邊。這樣的印件,誰也不會偽造,誰也不敢塗改,誰要是偽造和塗改,也能很快查清”。黃帝採納了風后的意見,命倉頡就去製作。從此以後,再沒有發生過偽造信件和假傳命令的事情。指紋和章印也一直沿用到時下。傳說黃帝升天后,這顆玉石大印被埋在軒轅廟對面的山上。從此,這座山便取名印台山。當地人常說:“黃陵有座印台山,黃帝玉印藏裡邊;對面就是軒轅廟,山前有條沮河川”。

伶倫定律

“橋山月夜聚風光,鳳嶺春煙繞八方”。鳳嶺位於黃帝陵東側,是黃陵縣八景之一。傳說鳳嶺是落鳳凰的地方。當年黃帝命伶倫作樂律,伶倫取懈谷之竹,先用其中厚薄均勻的做成竹管。開始,吹出來的音調沒有陰陽之分,根本不成音律。人們諷刺伶倫說:“你吹的那竹管,不聽則罷,一聽把野獸都嚇跑了”。有一次黃帝正在練習騎馬,剛跨上馬背,忽然傳來伶倫吹竹管發出的怪叫聲。黃帝的馬聽到這種怪音,嚇得四蹄騰空,仰頭嘶叫,把黃帝從馬背上摔下來,伶倫趕快跑過去把黃帝扶起來,黃帝對伶倫說:“你制的這個小竹管能把我的馬嚇驚,可見很不簡單,將來一定能吹出好聽的音律來”。伶倫聽到黃帝的鼓勵,慚愧地對黃帝說:“我三年沒有製成音律,這已是很大的罪過,黃帝還這樣鼓勵我”。黃帝說:“話不能這么講,一根普通的竹管,上面鑽了幾個小孔,就能吹響,這就是你的發明和功勞,怎能說是‘罪過’呢?”說完,便牽馬走了。

在黃帝的鼓勵下,伶倫更加信心百倍,整天苦練,但仍然吹不出和諧的音調來。有一天,伶倫獨自一人來到鳳嶺,躺在一塊石頭上冥思苦想,不知不覺睡著了。當他睡得正香時,忽然被樹上一陣美妙的鳥聲喚醒。伶倫馬上坐起來揉了揉眼睛,仰頭一看,只見樹上落著兩隻羽毛美麗、體形優美的鳥在鳴叫,聲音婉轉悠揚,十分動聽,伶倫睜大雙眼,細心傾聽,而且情不自禁地拿起自製的竹管,模仿鳥的叫聲吹了起來,正在吹得起勁時,兩隻鳥突然停止了鳴叫,展翅飛走了。伶倫急得又是跺腳,又是招手。可是,鳥已經飛得無蹤無影了。伶倫回去後把此事報告黃帝,又把他學來的半生不熟的鳥叫聲,斷斷續續地給黃帝吹了一遍。黃帝聽後高興地說:“這種鳥叫鳳凰,是鳥中之王。橋國能招來鳳凰,這正是吉祥之兆”。從此,便把鳳凰停息的地方叫作“鳳嶺”。伶倫每天來到鳳嶺,坐在一塊大石頭上,專等鳳凰來鳴叫。果然,鳳嶺樹林裡不斷有鳳凰棲落。不過,落在這裡的鳳凰,不一定都鳴叫。伶倫經過長時間觀察發現,在鳴叫的鳳凰中,鳳的鳴叫聲音激情昂揚,凰的鳴叫聲音柔和悠長。每對鳳凰棲落後,一次各鳴六聲,然後,連聲合叫一遍,就飛走了。伶倫根據鳳凰鳴叫的兩個六聲,經過長時間的揣摩、推敲,終於創製出音樂上12音律,受到了黃帝的讚揚。在此之後,伶倫又對各種飛禽走獸的叫聲都一一記錄下來,不斷豐富他所創製的音律。比如用擂鼓可以表現馬奔跑的蹄聲;用口哨可以表現各種鳥啼聲。有人說,現代音樂上用的簡譜符號音樂簡譜上用1234567,最早還是起源於中華民族,也可能源於伶倫制定的音律,不過那時的音符不這樣寫罷了。

沮河來歷

沮河

沮河黃帝活到110歲時,自感身體不佳,經常鬧病。玉皇大帝幾乎每晚都給他託夢,叫他作好準備,天宮選吉日派巨龍下凡接他回天宮歇息。黃帝在荊山鑄鼎很忙,先後兩次回橋國給他選擇了墳地,最後,墳址就定在“橋山之巔”。

公元前5000年的九月九日,按伏羲氏創立“八卦”定位之說,以陽爻為九,兩九相重,故名“重陽”。這是一年365天最好季節。秋高氣爽,陽光明媚,果實纍纍,豐收在望。黃帝在這一天就要被召回天宮。當巨龍降落橋山,群臣先民依依不捨,哭聲驚天動地。整個橋山擁滿了先民。有的扯住黃帝衣裳,有的捉住黃帝的靴子,有的捉著巨龍的鬍鬚,誰也不想讓黃帝離開人間。群民的眼淚灑濕了地面,轉眼地上起了淚水浪,嘩嘩地從橋山之巔淌流下來,全部流入了“祖河”。不料,時辰已到,巨龍騰空而起,黃帝升天去了。

從此以後,祖河水年年旺盛,清澈透明,人吃了不生百病,澆過地年年五穀豐登。有位名叫姜尚的人,每天晚上都要去祖河洗臉。據說,用祖河水洗過臉,除不生眼病外,面貌永遠是年輕的。有個名叫撲信的人,平時不務正業,遊手好閒,好吃賴做。有一年冬天,天氣特別寒冷。祖河水全部封凍了。撲信半夜耍賭回來,路過祖河發現姜尚打開冰窟窿正在祖河洗臉,越洗越痛快,覺得奇怪;他也聽人說過,用祖河水洗臉能治百病,不如咱也洗一下。但由於他的鬼心眼太多,生怕把臉凍壞了。等姜尚洗完臉走了以後,撲信也悄悄蹲在冰窟窿邊,用祖河水只洗了半個臉,就覺得水太冰,起身走了。第二天晚上,撲信又來賭場,寶官正在搖寶,押的單雙寶。當寶官一搖篩子碗,剛放下寶碗,撲信用祖河水洗過的那隻眼睛,一下子就能看透寶碗中的篩子是單還是雙。這天晚上撲信押單就是單,押雙就是雙。每寶都嬴,從未輸過一回。所有耍賭的人都敬佩撲信押得準,走紅運,豈不知,撲信用祖河水洗過那隻眼睛能透視。這個秘密撲信發誓誰也不告訴。結果,每逢賭場,撲信總是大把大把往回贏錢,由一個窮困潦倒的叫花子,幾年時間就變成了一個大財主。娶了幾妻幾妾還不滿足,竟然在光天化日之下,搶了看守橋山陵園青山老人的女兒燕青。這下觸怒了天宮王母娘娘。她命九天玄女拔下頭上兩根金簪,刺瞎了撲信兩隻眼睛。為了叫他悔過自新,只留下一條活命。從此以後,撲信再也耍不成賭博了。靠著他原來贏來的家業變賣度日。他平時柱著拐棍,逢人就說:祖河水是神水,它是黃帝先民的眼淚變的,千萬不敢弄髒它。不然,老天要降罪的。

《水經注》作者在寫書時,考慮到“祖河”既然是黃帝先民眼淚形成的,不如改為“淚河”。後來又吸取了其他學者的建議,覺得“祖”字不雅,把祖字取掉“示”旁,加了個三滴水,變成“沮”字,這樣既代表了先民們的眼淚,又代表了“祖河”。這就是“沮河”的來歷。

拐角井水

有一次,黃帝和蚩尤發生了戰爭。蚩尤施展了他那慣用的彌天大霧戰術。霎時間天地昏暗,分不清方向,軍隊無法前進。黃帝命應龍、力牧立即照著指南車所指方向迅速撤退。全軍戰士馬不停蹄,翻山越嶺,逃出彌霧陣,來到西龍山下(今黃陵店頭川)。這時,正逢盛夏,太陽就像人們頭上頂著一盆火。戰士又渴又餓又累,兵乏馬困,有人還昏倒在地。應龍和力牧率兵來到拐角山下,命令士兵原地休息。黃帝隨後趕到。士兵們人人口乾舌燥,到處找水。

有的用石刀就地挖水,有的用石斧到處砍石頭尋水。水,仍然沒有找到。黃帝也著急的團團轉。應龍、力牧都勸黃帝坐下歇息,他們另想辦法。又一個時辰過去了,水仍然沒有找到。

黃帝呼一下站起來,他覺得剛才坐的這塊石頭特別冰涼,周身的汗水霎時全消失了,反而冷得渾身打顫。黃帝彎腰用了平生最大力氣,雙手將這塊大石頭搬起。誰料,石頭剛剛搬開一條縫,一股清澈透明的湧泉水從石頭逢里冒出來,嘩嘩嘩流個不停。黃帝大喊:“有水了!”士兵一聽有水了,趕忙前來幫助黃帝將這塊石頭搬開,水源更大了。士兵顧不得一切,有的用雙手盛水喝,有的就地爬下喝。水越流越大,很快地解決了全軍戰士的口乾舌燥。軍隊喝足了水,解了渴,反而覺得肚子也像吃飽了飯。人們都感到奇怪。但誰也解釋不了。

這時,突然又傳來了軍情緊急報告,說是蚩尤軍隊又追趕來了。來勢兇猛,看樣子要和黃帝軍隊在西龍山下決一死戰。黃帝問明了情況,命令應龍、力牧集合軍隊,把蚩尤軍隊引向東川,那裡沒有水源。黃帝和風后親自帶領了一支精悍軍隊,翻山埋伏,截斷蚩尤軍隊的退路。應龍和力牧對蚩尤軍隊採取邊打、邊退,誘敵深入的戰法,引進東川。這時,正當中午,火毒太陽,曬得遍地生煙,揚起的塵土就像火星亂濺。蚩尤軍隊汗流浹背,咽喉就像冒火一般,又渴又餓,早已失去戰鬥力。黃帝軍隊由於喝足了拐角山下湧泉水,又覺得肚子像吃飽了飯,人人精神煥發,個個鬥志昂揚。兩軍剛一交戰,不到一個時辰,蚩尤軍隊就潰不成軍,紛紛倒下。蚩尤發現不利,即命軍隊後退,企圖逃跑。誰知,黃帝帶兵早已斷了他的退路。激戰不到兩個時辰,除過蚩尤帶少數軍隊逃跑外,其餘全軍復沒。

為了紀念這次勝利,黃帝命倉頡把西龍拐角山下這股泉水命名“救軍水”。相傳,不知又過了多少年,發生了一次大地震,“救軍水”一下子斷流了,當時的先民都覺得奇怪。人們到處奔走相告,有人還求神打卦。唯有釀酒的大臣--杜康,整天爬在“救軍水”泉邊,面對乾涸的水泉,嚎啕大哭。人們不解地問:“你整天在這裡哭什麼?”杜康才告訴人們說:“拐角山下‘救軍水’,釀出來的酒不光是好喝,還能治病。現在水源斷了,從哪裡再尋找這么好的水釀酒呀!”黃帝知道此事,也覺得這是一大損失。最後,只好請來挖井能手--伯益。伯益問明了情況,對黃帝說:“經過這次大地震,據他猜測:水源很可能從地下走了。他主張在原地往下挖一口井,興許能找見‘救軍水’。”黃帝沉思了半天,同意伯益就挖井。果然,經過一個多月時間,井裡出水了。人們吃後,都說這是“救軍水”的味道,乾甜味美。杜康又用此水釀酒,不料釀出來的酒比原來的味道更好,氣味芳香,很有勁。在伯益提議下,黃帝同意把這口井命名為“拐角井”。

歷代祭文

抗日救亡先驅的"出師表":毛澤東《祭黃帝陵文》

維中華民國二十六年四月五日,蘇維埃政府主席毛澤東、人民抗日紅軍總司令朱德敬派代表林祖涵,以鮮花時果之儀致祭於我中華民族始祖軒轅黃帝之陵。而致詞曰:

赫赫始祖,吾華肇造,胄衍祀綿,岳峨河浩。

聰明睿知,光被遐荒,建此偉業,雄立東方。

世變滄桑,中更蹉跌,越數千年,強鄰蔑德。

琉台不守,三韓為墟,遼海燕冀,漢奸何多!

以地事敵,敵欲豈足,人執笞繩,我為奴辱。

懿維我祖,命世之英,涿鹿奮戰,區宇以寧。

豈其苗裔,不武如斯,泱泱大國,讓其淪胥。

東等不才,劍屨俱奮,萬里崎嶇,為國效命。

頻年苦鬥,備歷險夷,匈奴未滅,何以家為。

各黨各界,團結堅固,不論軍民,不分貧富。

民族陣線,救國良方,四萬萬眾,堅決抵抗。

民主共和,改革內政,億兆一心,戰則必勝。

還我河山,衛我國權,此物此志,永矢勿諼。

經武整軍,昭告列祖,實鑒臨之,皇天后土。

尚饗。

明太祖洪武四年(公元1371年)祭文

皇帝謹遣中書管勾甘,敢昭告於黃帝軒轅氏:朕生後世,為民於草野之間。當有元失馭,天下紛紜,乃乘群雄大亂之秋,集眾用武。荷皇天后土眷佑,遂平暴亂,以有天下,主宰庶民,今已四年矣。君生上古,繼天立極,作涿裰鰨神功聖德,垂法至今。朕興百神之祀,考君陵墓於此,然相去年歲極遠;觀經典所載,雖切慕於心,奈稟生之愚,時有古今,民俗亦異。仰惟聖神,萬世所法,特遣官奠祀修陵,聖靈不昧,其鑒納焉!尚饗!

明成祖永樂十二年(1414年)祭文

維永樂十二年,歲次甲午,八月辛丑朔,十八日戊午,皇帝謹遣延安通判劉驥致祭於黃帝軒轅氏曰昔者奉天明命,相繼為君,代天理物,撫有黔黎,彝倫攸敘,井井繩繩,至今承之,生民多福,思不忘而報,特遺使齎捧香幣,祇命有司,詣陵致祭,惟帝英靈,來歆來格!尚享!

明宣宗宣德元年(公元1426年)祭文

維宣德元年,歲次丙午,二月乙丑朔……皇帝謹遣應城伯孫致祭於黃帝軒轅曰:仰惟聖神,為天地立心,為生民立命,為萬世開太平……惟神昭鑒,佑我邦家。尚饗!

明代宗景泰元年(公元1450年)祭文

維景泰元年,歲次庚午,閏正月丙午朔,十五日庚申。皇帝謹遣工科給事中霍榮致祭於黃帝軒轅氏曰:仰惟聖神,繼天立極,功被生民,萬世永賴,餘嗣承大統,祀事用,祈佑我家國……

明英宗天順六年(公元1462年)祭文

維天順六年,歲次壬午……皇帝遣延安府知府……昔者奉天明命,相繼為君,代天理物,撫有黔黎……

明武宗正德元年(公元字1506年)祭文

維正德元年,歲次丙寅,四月庚戌朔,十九日戊辰,皇帝謹遣鴻寺丞張昱致祭於黃帝軒轅氏曰:於維聖神,挺生邃古;繼天立極,開物成務。功化之隆,惠利萬世。茲予口口;祗承天序,式修明祀,用祈鑒佑,永祚我邦家!尚饗!

明世宗嘉靖十年(公元1531年)御製祭文

維嘉靖十年,歲次辛卯,八月壬午朔,越二十四日乙巳,皇帝謹遣延安府通判梁知讓致祭於黃帝軒轅氏曰:昔者奉天明命,相繼為君,代天理物,撫育黔黎,彝倫修敘,井井繩繩,至今承之,生多福恩,不忘而報。茲特遣使賚捧香幣,祗命有司,詣陵致祭。惟帝號英靈,來歆來格!尚饗!

明穆宗隆慶四年(公元1570年)祭文

維隆慶四年,歲次庚午,八月丙申朔,二十一日口口,皇帝遣陝西延安府知府郭文和致祭於黃帝軒轅氏曰:昔者奉天明命,相繼為君,代天理物,撫育黔黎,彝倫修敘,井井繩繩,至今承之。

明神宗萬曆元年(公元1573年)御製祭文

萬曆元年,歲次癸酉,四月庚戌朔,越十六日乙丑,黃帝遣尚寶司少卿石星,致祭於黃帝軒轅氏曰:於維神聖,挺生邃古,開物成務,立極繼天。功參二儀,澤垂萬世,茲予承天序,明祀式修,仰惟鑒歆,永綏遠祚。尚饗!

明神宗萬曆二十八年(公元1600年)御製祭文

維萬曆二十八年,歲次庚子,八月辛未朔,二十五日乙未,皇帝遣延安府知府徐安致祭於黃帝軒轅氏曰:追維明德,奉天撫民,盛治弘勛,萬世永賴。陵寢所在,英爽如存。茲特遺使賚捧香幣,祗命有司致祭,惟神鑒欽!尚饗!

明熹宗天啟元年(公元1621年)御製祭文

維天啟元年,歲次辛酉,十一月戊戌朔,越四日辛丑,皇帝謹遣錦衣衛加正一品俸都指揮使侯昌國,致祭於黃帝軒轅氏曰:於維聖神,挺生邃古,繼天立極,開物成務.功化之隆,利賴萬世。茲予祗承天序,式展明,用祈歆饗,永祚我家邦。尚饗!

清世祖順治八年(公元1651年)祭文

自古帝王,受天明命,繼道統而新治統。聖賢代起,先後一揆,功德載籍,炳若日星。明大典,亟宜肇隆。敬遣專官,代將牲帛,神其鑒饗!

清聖祖康熙元年(公元1662年)祭文

帝王繼天立極,功德並隆,治統道統,昭垂奕世。朕受天眷命,紹纘丕基,庶政方親,前徽是景。明大典,亟宜肇修。敬遣專官,代將牲帛,爰昭啟薦之忱,聿備欽崇之禮。伏維恪歆,尚其鑒享!

清聖祖康熙二十七年(公元1688年)

維康熙二十七年,歲次戊辰,十二月庚子朔,越十有七日丙辰,皇帝遣鴻臚寺卿劉楷致祭於黃帝軒轅氏之陵曰:自古帝王,受天明命,御歷膺圖。時代雖殊,而繼治同道,先後一揆。朕承眷佑,臨制萬方,稽古禮文,口修祀事,茲以皇祖妣孝莊仁宣誠憲恭懿翊天啟聖文皇后神主升太廟禮成,特遣專官,代將牲帛。虔修里祀之典,用抒景行之忱。仰冀明靈,鑒茲誠悃!

清聖祖康熙三十五年(公元1696年)為歲歉為民祈福祭文

維康熙三十五年,歲次丙子,三月丁巳朔,越十五日辛未。皇帝遣都察院協理院事左都御使常繼聖,致祭於黃帝軒轅氏曰:自古帝王,繼天出治,道德兼隆,莫不慈惠嘉師,覃恩遐邇。朕勒恤民依,永期殷阜。邇年以來,郡縣水旱間告,年歉登;蚤夜孜孜,深切軫念。用是專官秩祀,為民祈福,冀靈光之默贊,溥樂利於群生。尚鑒精忱,永垂歆格!

清聖祖康熙四十二年(公元1703年)為五旬萬壽並親閱黃淮堤工迴鑾祭告祭文

維康熙四十二年,歲次癸未,五月乙巳朔,越十三日丁巳,皇帝遣大理寺少卿莫音代致祭於黃帝軒轅氏之陵曰:自古帝王,繼天立極,出震承乾,莫不道洽寰區,仁周遐邇。朕欽承丕緒,撫馭兆民,思致時雍,常殷惕勵,歷茲四十餘載,今歲適屆五旬,宵兢兢,無敢暇逸,漸致民生康阜,國運昇平。頃因黃淮告成,親行巡歷,再授方略,善後是期,睹民志之歡欣,滋朕心之斡恤。迴鑾馭,大沛恩膏,用遣專官,敬修祀典,冀默贊郅隆之治,益弘仁壽之庥。尚要精忱,俯垂歆格!

清聖祖康熙四十八年(公元1709年)為皇太子廢而復立祭告祭文

維康熙四十八年,歲次己丑,八月己亥朔,越二十六日甲子,皇帝遣戶部右侍郎加二級張世爵敬祭於黃帝軒轅氏曰:朕惟自古帝王,正位臨民,代有令德。是以享祀千秋,用昭巨典。朕仰荷天庥,撫臨海宇,建立元良,歷三十餘載。不意忽見暴戾狂易之疾,深惟祖宗洪及萬邦,民生所擊至重,不得已而有退廢之舉。嗣後漸次體驗,當有此大事時,性生奸惡之徒,各庇邪黨,借端構造。朕覺其日後必成其亂階,乃隨時究察,窮極始末,因而確知病源,皆由鎮壓,亟為除治;幸賴上天鑒佑,平復如初。朕比因此事,耗損心神,致成劇疾;皇太子晨夕左右,憂形於色,藥餌必親,寢膳必視,惟誠惟謹,歷久不渝,令德益昭,丕基克荷,用是復正儲位,永固國本。特遣專官,敬申殷薦,尚祈歆格!

清聖祖康熙五十二年(公元1713年)為六旬萬壽祭告祭文

清聖祖康熙五十八年(公元1719年)為孝惠奉皇后升太廟禮成祭告祭文

清世宗雍正元年(公元1723年)祭文

清世宗雍正二年(公元1724年)祭文

清高宗乾隆二年(公元1737年)為世宗配享圜丘禮成祭告祭文

清高宗乾隆十四年(公元1749年)為平金川等事祭告祭文

清高宗乾隆十七年(公元1752年)為慈寧太后萬壽晉號祭告祭文

清高宗乾隆二十年(公元1755年)為蕩平準部太后晉號祭告祭文

清高宗乾隆三十七年(公元1772年)為太后萬壽晉號祭告祭文

清高宗乾隆四十一年(公元1776年)為阿桂平定大小金川祭告祭文

清高宗乾隆四十五年(公元1780年)為七旬萬壽祭告祭文

清仁宗嘉慶五年(公元1800年)為高宗配享圜丘禮成祭告祭文

清仁宗嘉歷二十四年(公元1819年)為六秩萬壽祭告祭文

清宣宗道光十六年(公元1836年)為太后萬壽習號祭告祭文

清宣宗道光二十六年(公元1846年)又為太后萬壽晉號祭告祭文

清宣宗道光三十年(公元1850年)文宗(鹹豐)踐位祭告祭文

1908年同盟會祭文

國民政府祭文

中國國民黨中央黨部祭黃陵文

中華民國國民政府祭陵文民國二十七年(公元1938年)

中國國民黨中央黨部祭陵文

國民政府祭文(公元1940年)

國民政府祭黃陵文民國三十年(公元1941年)

國民政府祭陵文民國三十一年(公元1942年)

國民政府祭陵文民國三十二年(公元1943年)

國民政府祭文民國三十三年。

黃帝陵景區

交通指南

從西安火車站廣場南側的汽車站有車直達黃帝陵,車程約4小時,車票20元。

門票費用

旺季價格:門票91元/預訂價89元(包含景點:黃帝陵,軒轅廟)

淡季價格:門票51元

備註

1.取票方式:接待經理送票。

2.兒童身高1.4米以下免票,1.4米以上購兒童票,兒童票,學生票51元。

3.老年70歲以上免票,65-70歲以上51元/人。

4.軍人證、殘疾證免票。

5.旺季:每年3月1日——11月30日;淡季:每年12月1日——次年2月底,開放時間:8:00~19:00。

![黃帝陵[天下第一陵:國務院古墓葬編號第一號] 黃帝陵[天下第一陵:國務院古墓葬編號第一號]](/img/7/d11/nBnauM3XzITN0EzM2IjM2YzN0QTMwITOzEDMwADMwAjMwIzLyIzL0EzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)