基本信息

中文名:麥穗夜蛾

拉丁學名:Apamea sordens(Hüfnagel)

綱:昆蟲綱

目:鱗翅目

科:夜蛾科

主要危害作物:小麥、大麥、青稞、冰草、馬蓮草等。

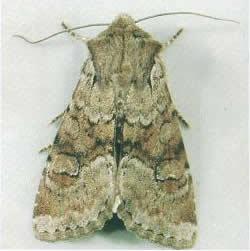

形態特徵

成蟲體長16mm,翅展42mm左右,全體灰褐色。前翅有明顯黑色基劍紋在中脈下方呈燕飛形,環狀紋、腎狀紋銀灰色,邊黑色;基線淡灰色雙線,亞基線、端線淺灰色雙線,鋸齒狀;亞端線波浪形淺灰色;前翅外緣具7個黑點,緣毛密生;後翅淺黃褐色。卵圓球形,直徑0.61~0.68mm,卵面有花紋。末齡幼蟲體長33mm左右,頭部具淺褐黃色“八”字紋;顱側區具淺褐色網狀紋。前胸盾板、臀板上生背線和亞背線,將其分成4塊淺褐色條斑,蟲體灰黃色,背面灰褐色,腹面灰白色。蛹長18~21.5mm,黃褐色或棕褐色。

生物學特性

年生1代,以老熟幼蟲在田間或地埂表土下及芨芨草墩下越冬。翌年4月越冬幼蟲出蟄活動,4月底~5月中旬幼蟲化蛹,預蛹期6~1l天,蛹期44~55天。6~7月成蟲羽化,6月中旬~7月上旬進入羽化盛期,白天隱蔽在麥株或草叢下,黃昏時飛出活動,取食小麥花粉或油菜。交尾後5~6天產卵在小麥第一小穗穎內側或子房上,一般成塊,每塊數粒至38粒不等,雌蛾產卵量可達740粒,卵期約13天,幼蟲蛻皮6次,共7齡,歷期8、9個月。幼蟲為害期為66.5天,初孵幼蟲先取食穗部的花器和子房,吃光後轉移,老熟幼蟲有隔日取食習性,6、7齡幼蟲蟲體長大,白天從小麥葉上轉移至雜草上吐絲綴合葉片隱蔽起來,也有的潛伏在表土或土縫裡,9月中旬幼蟲開始在麥茬根際鬆土內越冬。

防治方法

(1)利用成蟲趨光性,在6月上旬至7月下旬安裝黑光燈誘殺成蟲。

(2)掌握在4齡前及時噴灑80%敵敵畏乳油1000~1500倍液或90%晶體敵百蟲900~1000倍液。

(3)4齡後白天潛伏,需要防治時應在日落後噴灑上述殺蟲劑。

(4)麥收時要注意殺滅麥捆底下的幼蟲,以減少越冬蟲口基數。

(5)設定誘集帶。該蟲成蟲羽化後交尾前以取食油菜花蜜為主,其高峰期的出現正值當地大面積油菜盛花期,且喜歡在早熟的青稞、小麥等作物穗部產卵,同一小麥田中混雜的青稞及早熟小麥上產卵最多,受害最重。根據這一習性,在小麥田四周及地中間按規格種植青稞及早熟小麥,則能誘集成蟲產卵。同時,由於麥穗夜蛾幼蟲有3齡前在穎殼內為害穗粒,4齡以後幼蟲轉移取食的習性,待誘集帶產卵後幼蟲轉移前,將誘集帶及時拔除或噴藥,就會大大減少蟲源,達到保護大田小麥不受害的目的。

地理分布

分布在內蒙古、甘肅、青海等省。