概述

鳥類環志

鳥類環志 窄義的鳥類環志,僅指使用金屬環的標記方法。這種刻有環志國家通訊地址和唯一編號的特殊金屬環叫做鳥環,一般由耐磨損和耐腐蝕的較輕金屬材料(鋁合金或銅鎳合金)製成。根據各種鳥腿或跗跖的直徑差別,不同型號的鳥環內徑大小不相同。帶有鳥環的鳥被稱之為環志鳥,以鳥環或腿旗(leg flage)為手段研究鳥類運動的科技人員稱為環志者。

廣義的鳥類環志,泛指各種鳥類標記手段,包括無線電跟蹤和衛星跟蹤。

歷史

鳥類環志

鳥類環志 現代環志開始於1899年,丹麥鳥類學者Mortensen是最早使用環志方法研究鳥類遷徙的人,他最早把162個印有系統環號的鋁環套在椋鳥的腳上,此後還對鸛、鴨等鳥類進行了環志,不久由Mortensen開創的環志方法得到了歐洲鳥類學界的認可,德國於1903年在波羅的海沿岸設立了世界上第一個由官方主持的環志站,此後,英國、捷克、荷蘭、瑞典、丹麥、挪威、俄國、美國、日本也相繼設立了環志機構。

操作方法

捕捉

選擇合適的捕鳥地點和時間,利用適當的器具捕捉鳥類。

時間

一般選擇鳥類遷徙季節,春季和秋季。

方法

目前主要使用的捕捉方法就是網捕,可分為粘網、拉網和吊網等。粘網主要用於捕捉雀形目鳥類,拉網主要是沿海環志站點用於捕捉水鳥,吊網則主要用於捕捉猛禽。

取鳥

將捕到的鳥安全地由器具中取出,進行環志或裝入鳥箱、鳥袋。

環志

捕到的鳥可在現場環志,或安全運送到就近的工作地點統一環志。

放飛

環志及測量後對鳥的健康狀況進行檢查,如狀況良好應立即放飛。

作用

環志後準備放飛

環志後準備放飛 找出遷徙鳥的正常遷徙路線,確定每種遷徙鳥的重要中途停歇地;

確定遷徙鳥的一般性遷徙時間表、遷徙持續時間及氣候對遷徙的影響;

確定每種鳥的平均期望壽命,繁殖開始年齡,繁殖持續時間及最大壽命;

調查每年的數量變化,季節性分布及死亡原因,不同季節及不同年份之間種群中幼鳥的比率,監測一些常見的種群變化趨勢;

環境變化對種群數量變化的影響等。

除了上述意義,環志還能檢測鳥類種群數量,研究鳥類行為,其在鳥類學研究中的重要意義是不言而喻的。

國際情況

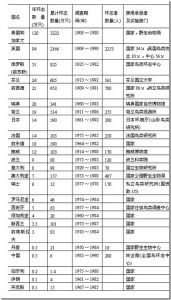

世界主要環志國家和地區鳥類環志概況(1994年)

世界主要環志國家和地區鳥類環志概況(1994年) 北美洲鳥類環志

北美(美國、加拿大、墨西哥)鳥類環志始於1909年,至1980年時,環志人員總數達到3000人,共環志鳥類3222萬隻,平均每年環志120萬隻。時至2011年,北美洲每年環志數量在150萬隻以上。

歐洲鳥類環志

歐洲國家開展鳥類環志的歷史較早。自1963年起,歐洲鳥類環志聯合會開始在30多個歐洲國家共同開展科學的鳥類環志活動。

亞洲鳥類環志

在亞洲,日本開展鳥類環志工作較早,於1924年開始二戰期間中斷,1961年重新啟動。1972年《日美候鳥保護協定》簽定後,環志工作由環境廳主管,委託山階鳥類研究承擔鳥類環志的研究和操作。日本全國共有60個鳥類環志站。

大洋洲鳥類環志

澳大利亞的鳥類環志富有特色,由於鴴鷸類在澳大利亞的遷徙鳥類中占有重要比例,澳大利亞積極推行使用彩色旗標配合金屬環進行環志的方法,用不同顏色或顏色組合的旗標來代表特定區域。當今有許多國家和地區已經採用這一方法,適用旗標環志的效果也非常突出。

中國狀況

中國大陸鳥類環志的主管機構是林業總局下屬的全國鳥類環志中心。

中國大陸的鳥類環志工作起始於1981年3月3日中華人民共和國林業部代表與日本國代表在北京簽署的《中華人民共和國政府和日本國政府保護候鳥及其棲息環境協定》。《協定》中規定協定中所指的候鳥是“根據環志或其他標誌的回收,證明確實遷徙於兩國之間的鳥類”。

1981年11月,為了執行中日候鳥保護協定中華人民共和國國務院決定在全國有計畫有步驟地開展鳥類環志工作,並批准在林業部設立全國鳥類環志辦公室負責全國鳥類環志的行政管理協調工作,1982年10月在中國林業科學院林業研究所建立了全國鳥類環志中心,環之中心成立之後先後制定了中國鳥類環志用鳥環、報表、工具的規範,為在中國大陸全面開展鳥類環志工作進行準備。

1983年7月8日到8月11日鳥類學家,環志中心主任張孚允等人在中國青海省青海湖鳥島上進行了中國大陸的首次鳥類環志工作,共環志放飛了斑頭雁、漁鷗、普通鸕鶿等鳥類1015隻,標誌著中國大陸的鳥類環志工作正式開始。

截止到2012年,中國共有103個環志站,其中北京師範大學、山東長島和青島環志站是最早開始環志且不間斷環志的站點。從1997年以後中國環志的鳥類總數從幾萬開始急速上升至十幾萬,到2012年,中國環志鳥類超過800種,數量達295.5萬隻。