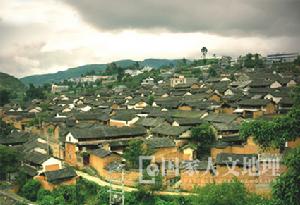

區域規劃

驛道鎮

驛道鎮區位優勢

交通便利快捷驛道自古為官方信使的通道,萊海路、朱諸路兩條省道在鎮駐地中心交匯點,北距威烏高速煙臺至維坊段驛道、朱橋出入口3公里,西距威烏高速煙臺至維坊段驛道、萊州出入口5公里,東距同三高速路萊州、萊陽出入口30公里,乘車到煙臺、青島、濰坊三市的港口和機場均1小時車程,距國家一類開放口岸萊州港、龍口港各30公里左右。

資源特色

驛道鎮

驛道鎮驛道是萊州市最大河流-王河的發源地,流域面積廣泛,水庫、塘壩眾多,水資源充沛,有利於農林牧漁業的全面發展,形成了以糧食、花生、大姜、水果、速生楊為代表的種植業優勢,是“山東省無公害大姜生產基地”、煙臺市唯一的“大姜生產專業鎮”;以牛、雞、豬等畜禽養殖為代表的畜牧業發展優勢,是國家級無規定動物疫病區示範區、山東省牧業強鎮;以淡水魚養殖為代表的水產養殖業優勢。

礦產資源質高量大

鎮內已探明的金屬、非金屬礦產20多種,主要有螢石、高嶺土、花崗石、大理石、鉀長石等,其中,螢石儲量居江北首位,是江北最大的螢石開採、加工、出口基地。

旅遊資源極具開發潛力

轄區內崮山、大溝山、天齊山等山峰林立、景色宜人;“秀女峰”、“姑嫂塔”等自然景觀和美麗傳說令人神往;白雲洞、韓信試劍石依山傍水、山青水秀、風景如畫,讓人留戀忘返,是理想的避暑休閒勝地。

驛道鎮

驛道鎮初步形成了機械加工、紡織服裝、皮件加工、礦產開發、農副產品加工和商貿旅遊六大產業體系,主導產品汽車剎車盤、紡織服裝、皮手套、螢石精粉等暢銷國內外,年出口創匯近千萬美元。建有11萬伏變電站一座,3.5萬伏變電站二座,已開通數字微波、光纜通信、無線尋呼,擁有分組交換網和DDN數字通信網、國際網際網路業務。基本實現道路、通訊、供水、排水、有線電視、土地等“六通一平”,能夠滿足投資商全方位要求。現已有華魯汽車配件有限公司、和盛織布有限公司、宏興螢石股份有限公司、良令皮件有限公司等二十多家獨資、合資及規模企業發展勢頭良好。

文化旅遊

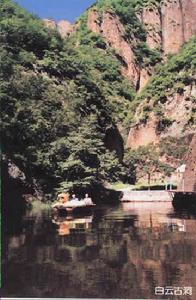

白雲洞

白雲洞白雲洞,位於萊州市驛道鎮駐地東25華里處有“郡之甲勝”之譽的蒼石山西北麓,又稱“活火洞”,由於洞口上方經常有白雲繚繞而得名。據考,是因為洞中有溫泉所致,溫泉蒸氣上升,遇冷變霧。尤其是冬天的清晨,雲霧飄蕩於洞口上方,與山水樹木相輝映,確是人間仙境。加之洞口處有一甘澈的山泉,常年泉涌不斷,飲之清肺益氣,盪氣迴腸,被人們稱之為“聖水”或“神水”。四鄉八疃的善男信女們經常到此朝山拜洞,攝取“聖水”,說是飲後可醫療陳疾,防患健體,百病不侵。傳說當年趙匡胤率大軍征討東夷,在三關嶺(白雲洞東的群山)受瘴氣侵染,成千上萬的官兵都患上了瘴癘,連戰馬也未逃此劫。別說是行軍打仗,就是生死也很難斷定。幸得一山翁點化,說白雲洞的泉水乃聖水,可治百病。趙匡胤率軍來到泉前,見泉深不過二尺,長寬不逾三尺,且只是往上冒著小泡泡,水連泉井也溢不出。這怎么能滿足千軍萬馬的飲用呢?趙匡胤犯難了。沒法,他只好讓軍中那些主要將領先喝,先救治好這些“左膀右臂”,日後再圖大計。但當戰將們喝水時,一個怪異的現象發生了——無論多少人喝過,那泉水永不見少,原來慢騰騰上冒的水泡突然像成串的珍珠,跳著高地往上竄,而且汩汩作響,仿佛是在興奮地笑。官兵們喝了泉水,不僅瘴癘痊癒,而且精神大爽,渾身增力,再不受瘴氣所侵。於是軍心大振,戰鬥力倍增,為趙匡胤安亂世興大宋奠定了基礎。而當官兵們飲水病癒後,泉水又如以往,慢騰騰地冒著小泡泡,不竭又不溢,悠然而存。趙匡胤當時曾擺案祭泉,稱讚說:“真乃神泉也!”從此人們便稱白雲洞之泉為“神泉”了。至今,到白雲洞朝拜觀光者還或持瓶或拎罐,除當場喝些泉水外,還帶些回家,讓家人共享。神泉也依然常年不竭不溢。

又傳當年在與白雲洞相對的東山鵬鶴頂的半腰處也有一洞,與現在的白雲洞一模一樣,兩洞遙遙相對,白雲繚繞相接,似牽手相親,人稱一洞住神、一洞居仙,並稱神仙洞。據說當時西山住著布袋和尚(彌勒菩薩),東山住著鐵拐李,一個修佛,一人學道。二人經常在一塊說佛論道,以求早日升佛成仙。但二人飲食起居卻各在一山。西山白雲洞有神水泉,布袋和尚飲之既壯又胖,並笑口常開。東山白雲洞有仙酒泉,正合鐵拐李之胃口,每天豪飲小酌,悠哉悠哉。巧在二人修成正果後,布袋和尚立意去普渡眾生,被譽為彌勒菩薩,至今受人朝拜供奉。而鐵拐李臨行時正遇其餘七仙約他東渡滄海。鐵拐李生怕滄海無邊,無處尋酒,便打開寶葫蘆盡吸仙酒泉,因其寶葫蘆法力太大,生生地把東白雲洞吸塌了,再無人挖掘,故今只有西白雲洞了。

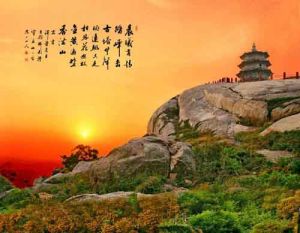

姑嫂塔

姑嫂塔萊州市城東六十華里,驛道鎮台上村與周官村南三華里有一座山,因山巔建有兩座塔,右一座塑有小姑像,左一座塑有嫂子像,兩塔合稱姑嫂塔,人們稱這山也叫姑嫂塔。兩塔東西相傍而立,高約7米,塔門向東。塔頂如葫蘆狀,用花崗岩雕刻而成。塔身用大青磚砌成,塔基為青石條所奠。塔東偏北有一座鐘樓,內掛一口大鐘,粗兩人抱,敲時聲傳數十里,古時何用,無記載。(但看塔周圍都有女牆相護,山勢平坦處還修有兩層,都是巨石而壘,很像是古代的哨所。立於山頂,四面八方的山川、道路、村落等一目了然,甚至能看清楚70里外西海中的帆船。古代戰事多,在這裡設哨卡而建警鐘樓是順理成章的。)山北崖陡,難攀登;東西坡較緩,有羊腸小道可上山;南有山門,砌有石階,拾階而上,正至塔前。兩塔前設有香爐,常年香火不斷。塔西南方有一石龜,背馱石牌,銘記著建塔的目的,是為教育鄉民姑嫂和睦相處而立。惜“文革”初塔、樓皆毀,僅存殘垣遺址。石牌也不知去向,甚是憾事。1993年,台上村幾位老者懷舊,自發組織鄉鄰捐款重修,回響者眾多,數十里外也有很多資助者。重修仍用原來的基石,而塔身則改用紅磚。塔形與原形基本相似,但比原塔矮了兩米,塔頂石也小了許多。姑嫂塔重現了山巔,這座山又名副其實了。但不知何故,卻沒有重修鼓樓,如能重修,此山會更為壯觀。現在遊客就絡繹不絕,到那時,無疑會成為旅遊勝地。

驛道鎮

驛道鎮年復一年,村民們盡受姑嫂神靈之恩,卻忽略了一件事,沒有及時搞好廟中衛生。有時因孩子們不懂事,弄得廟中屎尿遍地。於是,姑嫂又託夢“會首”,讓他在南山頂上找塊清淨透風之地,姑嫂倆晚上好去透透風、歇歇身。並告訴他第二天在哪個山頂上看見三塊新磚,就在哪建。第二天,“會首”領人尋找,在東南方大溝山頂發現了三塊磚,但見山頂無平地,又離台上村遠些,便在同大夥商議後,在離村較近的山上修建了姑嫂塔。現在年齡七八十歲的老人回憶說,從他們記事起,每年農曆正月十五,姑嫂塔熱鬧非常。台上、周官兩村的人們一大早就起床,抬著木製的盛滿供品的食盒,敲鑼打鼓,前往姑嫂塔祭奠,焚香叩頭,祈禱姑嫂,以保平安。祭奠時,鑼鼓喧天,鞭炮齊鳴,山谷共震。祭奠參拜畢,人們才回家過節。而到了晚上,又有小青年們到山上燃放煙花,雙塔在煙花的映襯下壯觀而神秘。當地人還傳說,有的強盜綁票,把人劫持到姑嫂塔,等不到親屬去贖,姑嫂便會在半夜顯靈,鬆開遇難者的繩索,彩帶一展,面前就會出現一條平坦的大道,直通家門,不一會兒就會平安回家。使綁票人落空。說得有名有姓有地點,神乎其神,並且有好幾起,其中就有古台、連夼、黃山郭家的人。這樣一傳,姑嫂塔更添神秘色彩,百姓愈加虔誠,正月十五焚香祭神便成為當地的習俗。諸多傳說皆寄託著人們的願望,希望姑嫂和睦,家人平安。在我國,還有幾處姑嫂塔,用意可能也是如此。

試劍石

試劍石在崮山腳下的韓家村北有一個小山坡,坡下是刀切似的紅石壁,石壁前有一片百米見方的沙灘,自南而來的萬歲河水流至石壁前便轉向西去。石壁的上方有一條大道,是四鄉八疃由山南到驛道趕大集的必經之路。路北山坡上,有兩塊巨大的紅石,均有數噸重,高逾兩米。兩石一立,一躺,面如刀削。相傳兩石原是一體,秦始皇巡視萊地時路經此處,見後石後一時興起,為在大臣武將們面前電燈泡他的威猛和寶劍的銳利,大喊一聲:“開——”揮劍砍向巨石,巨石迎刃而開。在群臥的喝彩聲中,秦始皇悠然自得地說:“此為試劍石也。”巨人便把這一劈為二的巨石稱作試劍石了。也有人傳,試劍石是韓信所劈。說韓信為母親守靈時受崮山道士點化,並送他一柄桃木仙劍。韓信在出仕前為一試仙劍之鋒利而切開巨石的。木劍能開石,也是千古佳話。韓信在用木劍劈開巨石後,便在在立著的一塊巨石上揮劍而題“丹霞壁”,在躺下的巨石上一劍刻出一個“鳳”字。此後,“丹霞壁一筆鳳”便成為古萊州八大景觀之一。只要萬歲河有水,南來之水在石壁前一漩而去,壁前由漩而形成的水灣清澈見底,映朝陽於壁上,巨石與石上文字又映於水中,煞是壯觀。尤其是在農曆七、八月的傍晚,有彩霞飄風時,壁前灣中霞舞字蹈,實乃崮山一仙境。

狗爪埠

狗爪埠在萊州市驛道鎮駐地偏東北方向約十里處有一山村,村名狗爪埠。該村西北方向,有一凸出地面約60米的土山包,其頂部是一約15米高的圓錐形石崖。石崖頂部方圓約10米,底部圍長約120米。石崖東部有一平石,而中間卻是起伏下凹狀,形似一巨人睡臥時所壓之坑。石崖頂部有許多缽孟般形似狗爪的凹痕。據傳,當年玉帝的外甥二郎真君奉旨抓拿孫悟空,二人鬥法,楊二郎始終無法制服孫悟空。在沒有辦法的情況下,只得放出哮天犬幫助追捕。這哮天犬雖然威猛,但靈性連楊二郎都不如,哪能比得上孫悟空?何況它是個什麼也不會變得畜牲呢?哮天犬追著追著,卻把悟空給追丟了。怎么向二郎真君交待呢?它按下雲頭,落到石崖上,急得團團轉著向四周眺望,把石崖上踩上了些密密麻麻的狗爪子。二郎真君放出哮天犬後,也是一路追來,但由於孫悟空變化多端,行蹤詭秘,猴機靈嘛,哮天犬追丟了孫悟空,他連哮天犬也找不著了。找來找去,找到了這石崖上。折騰了那么長時間,這天神也累了,便在平石上躺下來休息,把這本來很平的巨石給壓凹了。

後來,人們在此土山包前定居,有的人叫這村為“找狗村”,有的人則叫這村為“狗爪埠”,一時間爭論紛紛,定不下來。有精明人請方士求仙定奪。方士則言仙人指點,“找狗村”不吉利,以後村民養了狗,一定會到處亂跑,人們得整天去找;而“狗爪埠”則是吉利的,證明天狗都到過,是風水寶地,人們定居於此,定會發家致富,出人頭地。人們聽了覺得有理,便把村名定為“狗爪埠”了。村民們還把後面的土山包稱作“二郎山”,並且在每年的10月6日(農曆)在此趕廟會,名子便叫“二郎山廟會。”