藝術簡歷

代表作品獲獎情況:

第 七、八、九、十、十一屆全國美展,全國首屆人物畫展,全國首屆中國畫展,徐悲鴻基金會二等獎;獲全國首屆山水畫展 銀獎,第十五屆全國版畫 銀獎, 第十六屆全國版畫展 銀獎,第十九屆全國版畫展最高獎“ 中國美術提名獎”。全國中國畫展 優秀獎,中國美術金彩獎 優秀獎,安徽省美術大展 銀獎。

並有論文二十餘篇發表於省級、國家級、國家重點學術期刊 ,出版有《中國實力派美術家馬忠賢》《馬忠賢彩墨人物》,《國畫人物》等 。由於科研教學諸方面的突出貢獻,2001年被國家教育部、人事部授予全國模範教師的光榮稱號。作品被黑龍江美術館、吉林美術館、江蘇美術館、安徽美術館以及美國、日本等收藏機構收藏。

1985年,作品《三顧茅廬》入選全國青年美術展。

1989年,作品《遠古的幽靈在呼喚》入選全國首屆第7屆全國美術展。

1992年,作品《鴻門宴》入選全國首屆中國畫展。

1993年,作品《徽鄉遺韻》榮獲全國首屆山水畫展 銀獎。

馬忠賢中國畫作品集《有戲》

馬忠賢中國畫作品集《有戲》1993年,於香港舉辦個人畫展,並出版《馬忠賢國畫選》。

1994年,作品《彝鄉醉影》入選第8屆全國美術展。

1994年,獲徐悲鴻基金會2等獎。

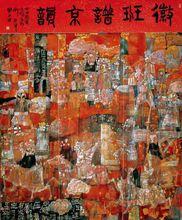

1997年,作品《徽班譜京韻》入選全國首屆人物畫展。

1999年,作品 《皇陵故道聽花鼓》入選第9屆全國美術展。

1999年,作品《紅蜻蜓 》 入選第9屆全國美術展。

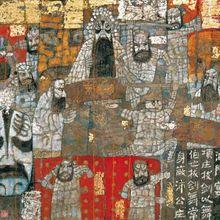

2000年,作品 《 中國戲》 獲全國第15界屆版畫展 銀獎。

2002年,作品 《 中國戲 之三》 獲全國第16屆版畫展 銀獎。

2003年,作品 《 花季 》獲2003年全國中國畫展優秀獎。

2003年,作品《中國戲之五》 獲中國美術金彩獎優秀獎。

2004年,作品《徽班譜京韻之二》 入選第十屆全國美術展。

2005年,作品《戲劇人物系列》入選第十六屆國際美術大會安徽美術展。

2006年,作品《中國戲系列》獲得安徽省人文社科藝術類三等獎。

2007年,作品《花季》獲得安徽省第八屆藝術節金獎。

2009年,作品《戲》獲19屆全國版畫展“中國美術提名獎".

藝術風格

馬忠賢把中國畫的語言形式與版畫相結合,通過版畫形式表現出來。兼收並蓄、博採眾長,正是其作品的特點與魅力所在。他的題材多樣,形式多變的作品,展示了畫家對歷史文化的品位和對生活的態度。對於打破傳統繪畫技術的桎梏,尋求更廣闊的藝術發展空間的決心。

回顧他幾十年的創作歷程,複雜的生活經歷是他繪畫創作的靈感來源,“畫即人生”,無論是歷史故事、鄉村小品還是戲曲人物都體現了他的踏實、嚴謹、質樸的個性。精益求精的藝術理念,極佳的藝術感受力以及日臻精湛的繪畫技法,使他得到了更多的認可。這些不僅僅是他勤於創作的結果,更是對於藝術的熱情和執著,以及在繪畫圖式和精神的追求。

對自然美和人文美的關注以及對傳統文化的體悟,都加重了馬忠賢作品的文化質感,也提升了作品的藝術格調。閒適而超逸的創作心態和蕭散簡遠的畫風,拉近了現實與藝術的距離。充分體現出一位畫者游心藝術的精神追求。

在他看來,美術不是一種謀生工具,而是提高自我修養的一種手段,藝術的代代傳承不僅僅是單純的記憶傳遞,更是一種理念的承繼。同時,傳承不是照單全收和簡單重複,不斷地納入和吸收新鮮元素,才能使藝術抱有持久的生命力。

作品市值

馬忠賢先生作品每平尺潤筆費在6000-10000元。

作品點評

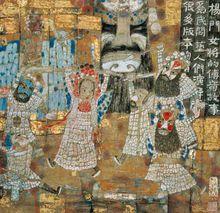

戲畫人生,人生畫戲,重彩與水墨並行,寫意與寫實聯姻;大巧若拙,拙中藏巧於一招一式、一瞥一視中神完韻足,妙趣天成;以創造性語言,尋求新的觀念和表述方式,將戲劇人物個性化、意象化推向新的高度;畫中的藝術魅力,得力於畫家對戲劇人物誇張與變形的獨特審美情趣的把握。

——賈德江

筆鋒入“戲”

縱橫

我曾經寫過一則畫論說:“山水畫貴意,花鳥畫貴趣,人物畫貴戲。意趣戲相互關聯且你中有我,我中有你也。”

馬忠賢是一位實力派畫家。他是研究美術學的,曾任過大學美術系的主任、教授,藝術修養自不必說。單就創作而言,他也是一位多面手。國畫、版畫都拿大獎,他尤其以寫意人物畫稱著。他的人物畫以寫意為宗,以戲筆造像,畫出了許許多多有特色的戲曲意趣的人物來,體現了“無意於佳乃佳”的美學特色。他的意筆人物,我以“畫戲”、“戲畫”的特色來概括。

一、 畫“戲”

畫“戲”,就是畫戲劇性,畫那些最能體現人與人之間活靈活現的性情,也即人們常說的“喜笑怒罵皆成文章”者。馬忠賢愛以戲劇為題材,他也畫現實生活中的人,出筆便能入“戲”,這是他畫的一大特色。

戲劇,是升華了情感的題材,是藝術化了的,其高於生活且更具典型性。矛盾、關係、衝突、諧趣無處不在。有戲劇性、表現性,有豐富的遊戲成分,更適合寫意筆墨的發揮。這樣說,並不是戲劇題材就好畫了,正因為其中的遊戲成分,就更需要畫家以創造性的筆墨語言,尋求新的理念和新的表述方式,將戲劇人物的個性化、意趣化推向一個新的高度。可以說,這是一個很有學術性,很值得研究的繪畫課題。如果用大學學過的素描造型的方法表現戲劇人物,顯然有不入之感;用傳統式的,古人慣用的線描形式畫戲劇人物,難免有捉襟見肘的不足。戲劇題材雖有它的現實性,而更多的卻是人們理想化、心意化了的,是一個更為豐富的人文創造。顯然,戲劇題材的表現是一個新的課題,雖然前面已有關良、韓羽幾人的成功探索,但路子畢竟荒寒艱難,值得鑑賞的東西太少。馬忠賢是位開拓者,他多次以戲劇人物的創作入展和獲得全國級大獎,這足以證明他跋涉的成功。

馬忠賢的戲劇人物畫的輕鬆隨意,有趣味,有“戲性”,因而也更具觀賞性。這是他對中國畫藝術重神似的發揮和提升。戲劇人物的戲劇性本身就是諸多矛盾的集中點,這如相聲中的 頭,是觀眾賴以欣賞的看點和亮點。他以寫其神入手,塑造了眾多有別、個性強烈的人物形象,以滿足觀眾者新奇而強烈的審美視覺。畫“戲”,也就是抓住那些強烈的戲劇性因素不放,在“戲性”上大做文章。在“三岔口”、“盜御馬”、“戲貂蟬”、“空城計”等膾炙人口題材中,本身就有很深的“戲性”,如何畫的更濃、更抓人,這是他必須考慮和積極探索並要拿出新的招數的。如果只是按舞台照本宣科,誰會買你的賬?他的探索並獲得的一定成功,可以說是他的“戲”畫人,以人傳“戲”等方面努力的結果,是他以“戲性”傳人之神的努力結果。

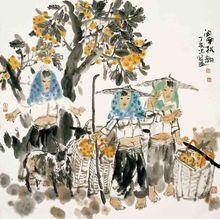

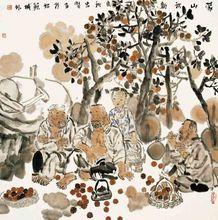

馬忠賢畫戲劇人物如此,他畫現實生活中的人物也是如此。他還經常畫一些農村題材、市民題材,如“秋歌”、“紅高粱”、“拉魂腔”、“掰玉米”、“話桑麻”、“鳳陽花鼓”等等。他畫這類眼前景也能著眼於“戲”,尋找人物之間的“心有靈犀”,將人物放在關係之中,表現人物的形體之“戲”和心靈之“戲”。一個“戲”字,使他的人物畫突現了更濃的審美趣味,加強了審美的視覺效果。我欣賞他的人物畫,總有一種輕鬆趣味的審美滿足,於不經意之中見出別樣的經意來。他筆下的人物形象,鮮明生動,詼諧灑脫,給你一種輕鬆愜意的賞讀快感,那種畫中的有“戲”,“戲”中有趣,趣中有意的內涵,很容易讓你進入到元稹的“白頭宮女在,閒坐說玄宗”的詩美的境界之中。

二、戲畫

何謂戲畫?以遊戲的心態作畫是也。孔子的“游於藝”,給中國的藝術家定下了揮毫潑墨的基調,但做起來,卻十分不易。當畫家選定題材,操筆染翰時,又往往拘泥於謹小慎微之中,或謹毛失貌,或描龍畫鳳,或 金 玉,或畫蛇添足,總想深入到盡善盡美的地步,卻不知精雕細琢的功夫,把畫家的真知和性靈磨去,作品中揮之不去地充盈著雕琢的匠氣,作品往往是功夫有餘而神采不足,氣韻不暢,這是唯技是從的結果。馬忠賢則不然,他知道技與藝的辨證,他總是以藝領技,以技近藝,他以寫意的方式,遊戲的心態作畫,發揮了浙派人物畫家的寫意傳統,以畫花鳥的抒情筆法,著意表現人物畫中的性情,這就賦予他筆下人物更多的筆墨內涵和詩意情調。他畫時能捨棄程式,胸無成竹地任情恣性,隨意寫之,於輕鬆的揮灑中,收到出奇制勝,“往往筆後”的效果。這效果,可能未曾想到,也難於刻意追求,是即興的、隨意的,是平時修養的積累釋放於寄情的瞬間,這效果,也自然是厚積薄發的偶然得之,難於人為。他的點、線,輕鬆而就,無譁眾取寵之媚,也無故作驚人之態,仿佛人人能為卻又不能為,無可無不可而又能適可,這種自然天成,蕭散平淡的風格,正是“遊戲筆墨”的結果。鄭板橋說“趣在法外者,化機也”。馬忠賢畫中的意趣,不也正是法外之化機乎?他的畫無畫譜的程式化,無學院派的雕琢氣,平易的心態,散淡的筆墨,卻大有文人畫的墨戲之風。看似貌不驚人,深入欣賞,又如入迥異的群山,泉吞虎石,峰艷奇松,一片天然之趣;又如友人晤對,話不多、語不驚人,情卻真切。也如幽室品茶,味淡而香遠。

總之,馬忠賢的畫以遊戲的筆墨,抒寫人生的“戲性”。營造出詩意化的人文圖境,這與通常的人物畫家們往往圍繞著主題性、塑造性、刻畫式的人物畫創作模式相比,就顯出了一定的創意,雖然還在探索之中,卻已經令人可喜。寫到這裡,我又想起了韓乾與周昉為郭會公婿趙縱侍郎畫像一事,趙夫人評其優劣曰“物畫皆似,後畫為佳。”令公問“何以言之?”對曰“前畫者空得侍郎狀貌,後畫者兼移其神氣,得趙郎情性笑言之姿。”後畫者乃長史周昉。趙夫人“移其神氣”“得情性笑言之姿”的評論可謂知畫之音,也是人物畫家創作可遵循的美學典範。馬忠賢的人物畫與眾多花家地區別,就在於他不空得狀貌,而能寫人之情性笑言之姿耳!

古人又云:畫者,文之極也。畫若無文,內蘊何來?畫無內蘊,一味圖解又何賞之有?畫若有文,品味悠長。猶如看山,自能不平。我觀馬忠賢的畫,又品文賞戲之美感。因而想到:筆鋒若入“戲性”,畫也自然生色,此也談畫之悟也。故隨筆記之,不知同好者以為然否?

作品欣賞

部分作品欣賞:

馬忠賢 馬忠賢 |  馬忠賢 馬忠賢 |

馬忠賢 馬忠賢 |  馬忠賢 馬忠賢 |

馬忠賢 馬忠賢 |  馬忠賢 馬忠賢 |

馬忠賢 馬忠賢  馬忠賢 馬忠賢  馬忠賢 馬忠賢 |  馬忠賢 馬忠賢  馬忠賢 馬忠賢 |  馬忠賢 馬忠賢  馬忠賢 馬忠賢 |