簡介

飲用水深度處理是指在傳統的混凝、沉澱、過濾和消毒四步法工藝的基礎上,為了提高飲用水的質量,對飲用水中大分子有機物進行的處理。常用的飲用水深度處理工藝有臭氧-活性碳技術、膜分離技術、生物活性碳技術、吹脫技術等。

歷史沿革

飲用水深度處理

飲用水深度處理20世紀初,為去除水中的致病微生物,形成了常規的四步法水處理工藝。面對工業快速發展帶來的有機物污染,深度處理工藝應運而生,主要方法即臭氧-活性炭工藝,簡單來說就是分子量較大的有機物被臭氧“打”(氧化)成小分子,再被充滿孔隙的活性炭吸附去除。

20世紀60年代,加拿大的索里拉金髮明了反滲透膜,阿波羅號登月時,太空人就用反滲透膜將尿液變為水來喝。

1980年代,北京的田村山水廠就已採用了臭氧-活性炭的工藝。但由於當年的飲用水舊國標檢測指標少,這樣的先進工藝並未體現出優勢。

1990年代中後期,處於太湖流域末端的嘉興因水源水質日益惡化,清華大學、同濟大學、上海市政設計總院等一批專家經過幾年的工藝研究和試運行,2004年初,耗資5600萬,嘉興在國內供水行業率先上馬了供水深度處理工藝。隨之,北京、崑山、上海、濟南等地水廠陸續上馬臭氧-活性炭處理工藝。

2006年,全球使用膜處理的飲用水達到800萬噸,較十年前膜工藝剛剛進入淨水行業時翻了40倍。

2007年,中國實施了飲用水新國標《生活飲用水衛生標準》,加快了臭氧-活性炭處理工藝進程。

2012年7月1日,《生活飲用水衛生標準》全部指標強制執行。但中國四千多家城鎮水廠中,90%以上仍“頑固”地保留著老工藝,國內採用臭氧-活性炭或膜處理工藝等深度處理工藝的水廠屈指可數。 中國的淨水行業正處在從常規處理到深度處理的轉變之中。

處理技術種類

飲用水深度處理技術包括:臭氧-活性碳技術、膜分離技術、生物活性碳技術、吹脫技術。另外還有21世紀初處在實驗階段的超聲空化技術和光氧化技術。

臭氧活性炭

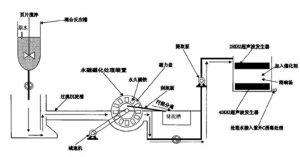

臭氧-活性碳工藝流程圖

臭氧-活性碳工藝流程圖 臭氧具有強氧化性,最早它是作為飲用水的消毒劑出現的,並且又能去除水中的色度和臭味。隨著水處理技術的發展,通過利用臭氧的強氧化能力,可以破壞有機物的分子結構以達到改變其物質成分的目的。

活性炭是一種多孔性物質,內部具有發達的空隙結構和巨大的比表面積。活性炭的空隙分為大孔、過渡孔和微孔,大孔主要分布在活性炭表面,對有機物的吸附甚微。過渡孔是水中大分子有機物的吸附場所和小分子有機物進入微孔的通道,而微孔則是活性炭吸附有機物的主要區域,微孔構成的比面積占總面積的95%,活性炭對有機物的去除受有機物特性的影響,主要是有機物的極性和分子大小的影響,同樣大小的有機物,溶解度愈大,親水性愈強,活性炭對其吸附性愈差。

O3與活性炭聯合使用,可收到良好的效果。在水處理中使用活性炭,能有效地去除小分子有機物,但對大分子有機物的去除則很有限,如果水中大分子有機物含量較多,會使活性炭的吸附表面加速飽和而得不到充分利用,縮短使用周期。若進水先經O3氧化,使水中大分子有機物分解為小分子狀態,就會提高有機物進入活性炭微孔內部的可能性,充分利用活性炭的吸附表面,延長其使用周期。同時,後續的活性炭又能吸附O3氧化過程中產生的大量中間產物,包括O3無法去除的三氯甲烷及其前驅物,保證了最後出水的化學穩定性。

膜分離技術

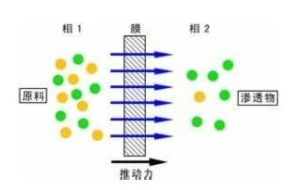

膜分離過程

膜分離過程 常用的以壓力為推動力的膜分離技術,有微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)以及反滲透(RO)等工藝方法。膜分離技術能夠提供穩定可靠的水質.其分離水中雜質的主要機理是機械篩濾作用,因而出水水質在很大程度上取決於濾膜孔徑的大小。

微濾(MF)

又稱精密過濾,其濾膜的孔徑為0.05~5.00μm,操作壓力為0.01~0.2MPa,可以去除微米(10-6m)級的水中雜質,多用於生產高純水時的終端處理,和作為超濾、反滲透或納濾的預處理過程。

超濾(UF)

其濾膜的孔徑為5nm~0.1μm,操作壓力為0.1~1.0MPa,可以去除分子量300~3×105的大分子有機物及細菌、病毒、賈第蟲和其它微生物。

納濾(NF)

介於UF和RO之間,可在較低的壓力(0.5~1.0MPa)下實現較高的水通量,總鹽類去除率在50H~70H左右,尤其對二價離子(如Ca2+ 、Mg2+ 等)的去除率可達到90H以上。在淨水處理中適用於硬度和有機物含量較高,且濁度較低的原水,主要是地下水水處理方面。納濾膜本身帶氨基和羧基兩種正負基團,這是它在較低壓力下,仍具有較高脫鹽性能和截留分子量為數百的膜,也可以去除無機鹽的重要原因。因此,納濾膜不僅可以進行水質軟化和適度脫鹽,而且可以去除THMFP、色度、細菌、溶解性有機物和一些金屬離子等。飲用水深度處理中套用較多的,主要為卷式芳香族聚醯胺類複合納濾膜。

反滲透(RO)

其膜孔徑僅約為10~11×10-10m,操作壓力為1~10MPa。RO能耗大,但反滲透膜幾乎可以去除水中一切物質,包括各種懸浮物、膠體、溶解性有機物、無機鹽、細菌、微生物等。21世紀初,反滲透技術已大量套用於飲用水的深度處理上,成為製備純水的主要技術之一。

生物活性碳

生物活性炭吸附技術是隨著活性炭在飲用水處理中的大量使用而出現的。生物活性炭技術的本質是使活性炭表面附著一定量的生物以達到去除水中污染物的目的。

生物活性炭對有機物的作用機理,可以看作是物理吸附和生物降解的組合。吸附飽和的生物活性炭在不需要再生的情況下,可利用其生物降解能力,繼續發揮控制污染物的作用,這一點正是其它方法所不具備的。採用生物活性碳技術後,與原先單獨使用活性碳吸附工藝相比,出水水質得到提高,也增加了水中溶解性有機物的去除,從而降低了氯化時的Cl2投加量,降低了CHCl3的生成量,而且延長了活性碳的再生周期,減少運行費用。

該技術進行飲用水深度處理時,通常的前提條件是,避免預氯化處理,否則微生物不能在活性碳上生長,也就失去了生物活性碳的生物氧化作用。

吹脫技術

吹脫技術是使水作為不連續相與空氣接觸,利用水中溶解化合物的實際濃度與平衡濃度之間的差異,將揮發性組分不斷由液相擴散到氣相中,達到去除揮發性有機物的目的。但對難揮發性有機物去除效果很差。吹脫法過去主要用於去除水中溶解的CO2、H2S、NH3等氣體,同時增加溶解氧,來氧化水中的金屬。直到20世紀70年代中期,該技術才開始用於去除水中低濃度揮發性的有機物。

在飲用水深度處理中,吹脫法費用低,是採用活性碳達到同樣去除效果所需運行費用的二分之一至四分之一。因此,美國環境保護協會(USEPA)指定其為去除揮發性有機物最可行的技術(BAT)。

超聲空化

超聲空化技術

超聲空化技術 頻率在20kHz以上的超音波輻射溶液會引起許多化學變化,稱為超聲空化效應。降解有機物的途徑主要為:熱解、自由基氧化、超臨界水氧化和機械剪下作用。當足夠強度的超音波輻射溶液時,在聲波負壓相內,空化泡形成長大,而在隨後的聲波正壓相中,氣泡被壓縮,空化泡在經歷一次或數次循環後達到一不平衡狀態,受壓迅速崩潰,產生瞬時高溫(>5000K)和高壓(>20MPa),即所謂的“熱點”。空化泡中的水蒸氣在這種極端環境中發生分裂及鏈式反應,產生氧化活性相當強的氫氧自由基和過氧化氫,並伴有強大的衝擊波和射流。研究表明,超聲空化對脂肪烴、鹵代烴、酚、芳香族類、醇、天然有機物、農藥等均有較好的降解,超聲頻率、聲強、飽和氣體性質、污染物性質濃度、溫度均會影響降解效果。

光氧化

光催化氧化技術,是在水中加入一定數量的半導體催化劑(如TiO2、WO3、Fe2O3及CdS等),在UV輻射下產生強氧化能力的自由基,氧化水中的有機物。利用光催化氧化技術對CHCl3、CCl4等9種飲用水中常見優先控制污染物去除效果的試驗過程中發現,該技術對這些有機優先控制污染物有很強的氧化能力,能有效地予以分解和去除。

飲用水光催化氧化處理時,耗氧速度不高、光催化氧化的反應速率受水溫變化影響較小、pH值變化對催化劑活性沒有影響,使得在飲用水處理中無需調整pH值等。利用的光催化氧化法,以一種半導體材料為催化劑,利用其在紫外光照射下產生強氧化劑,將水中微量有毒物質、特別是可對人體產生三致(致癌、致突變、致畸變)的物質徹底氧化成水和二氧化碳,還能殺滅細菌。