作品簡介

清初畫家王石谷有這樣幾句話:“凡設青綠,體要嚴重,氣要輕清,得力全在渲暈”;“皴擦不可多,厚在神氣”;“以元人筆墨,運宋人丘壑,而澤以唐人氣韻,乃為大成”。今觀這幅《青綠山水》,可見作者顧坤伯亦深諳此理。款識安排在左上角,鈐“景峰”一印;右下角鈐“寄峰萆堂”白文印一枚。

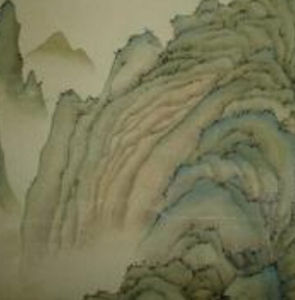

觀顧氏這幅《青綠山水》,一股清潤疏秀之氣迎面撲來。畫面的遠景有峻偉的高峰巍然聳立,峭壁秀拔,氣勢雄渾。山巒上草木蔥鬱,老樹勁挺,巨石突兀。山間林木茂盛之處有屋舍隱現,還有兩位悠然自得的隱士。屋舍前方的山勢漸入平緩,山腳下的樹木愈加繁茂,樹枝挺拔,枝葉穿插聚散,高低錯落,俯仰顧盼,生機盎然。畫面中景山嵐浮動,霧靄繚繞,與湖水、緩坡、平麓次第相接。近景的湖岸邊,有一間矮屋掩映在古樹之中,極具恬靜之趣,更加增添了畫面靜寂清幽的氛圍。此圖將峭拔的峰巒與平緩的湖岸相對比,將高遠與平遠相融合,將縹緲的煙雲與山間屋舍隱士相映襯,使觀者恍若置身仙山妙境。而細觀此畫構圖,則不難發現,這絕非畫家完全憑空臆造的畫面,分明是自然山水風貌與畫家審美情趣相交融的產物。其經營位置可謂開合有度、虛實相生。畫家將川瀨氤氳之氣、林峰蒼翠之色渲染得恰到好處。山石以墨筆勾勒淡皴,設色以石青、石綠為主,針對山石坡岸林木的色調,由濃郁轉為輕清。天色和湖面以赭石色渲染,從而更反襯出青綠的明淨。林木以青綠敷染,以墨筆複寫,由淡入濃,由潤入乾,筆墨蒼勁醇厚,雋秀華滋。畫面意境清幽縹緲、恬靜空靈,反映出隱士們歸隱山林、親近自然、澄懷觀道、靜以求之的審美情趣。靜,是中國傳統繪畫美學中的一個重要命題。清初惲南田強調:“意貴乎遠,不靜不遠;境貴乎深,不曲不深。一勺水亦有曲處,一片石亦有深處。絕俗故遠,天游故靜。”畫面中明淨的青綠設色以及從中傳達出的靜氣都是在青綠山水畫創作中很難把握的。這恰恰是畫家對傳統繪畫精髓有著本質上的深刻理解,並結合自己豐富的生活體驗而達到的化境。同時,還是他本人胸襟格調、審美旨趣的自然流露,亦是他真實的精神狀態的寫照。

國畫大家程十髮曾這樣評價顧坤伯:“他的畫不是深海狂濤,而是江上清風,那么的平靜,那么的恬淡。因為對美的追求與表現,因各人性格、修養不同而不能強求一律……世界上追求驚世駭俗的畫風易,而欲造平淡天真的境界難。因為他的人品高潔、畫藝深厚,才達到‘不激不厲,風規自遠’的境地。”

作者簡介

顧坤伯青綠山水圖

顧坤伯青綠山水圖顧坤伯(1905-1970)字景峰,曾用名顧乙,號二泉居士,堂號坤廬,江蘇無錫人。他早年師從吳觀岱、陳迦庵習畫;1923年考取上海美術專科學校,得到名師潘天壽的教導;1925年畢業並留校任教;抗戰期間,曾與張天奇創辦奇峰國畫函授學校,從事美術教育;1957年,應聘到中央美術學院華東分院(即今天的中國美院),與黃賓虹共同主持中國畫系山水畫專業教學十餘年直至去世。他擅長青綠和淺絳山水,兼工花鳥和人物。

顧坤伯的山水初學“江南四吳”之一的吳觀岱,早年在老師的指導下對“四王”山水著意臨摹研習,筆墨精到,章法嚴謹。此後他直追唐宋以降的諸代名家,具有很深厚的傳統功力。頤坤伯主張“先師古人,復師造化”。他經常深入生活,並赴興安嶺、黃山、雁盪山等地進行採風創作,創造性地將傳統技法與寫生相結合來反映現實生活。他將唐宋青綠金碧山水的堂皇巧麗、賦色古艷與元明淺絳山水的沖和恬淡自然地融為一體,形成了自己明淨清雅、雄渾秀逸的青綠山水面貌而自成一家,有《顧坤伯畫集》和《顧坤伯課徒畫稿》等行世。