概述

江蘇省響水縣響水鎮

江蘇省響水縣響水鎮隨著經濟的發展,鎮區基礎設施建設配套齊全,面貌煥然一新,城區內10多條主要街道縱橫交錯,市井布局合理美觀。鎮區電訊實現了長途、市話、農話合一的電話程控目動化。位於204國道東側的占地400畝個體私營工業園區實現“四通一平”。鎮區內現有省合格重點中學1所,全日制普通中學3所,國小17所。醫療衛生、文化教育、廣播電視等各項社會事業都有了較快的發展。

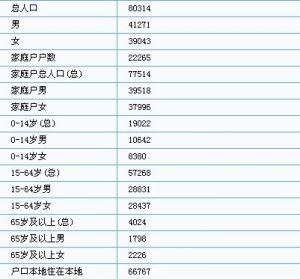

人口構成

江蘇省響水縣響水鎮人口

江蘇省響水縣響水鎮人口人文歷史

人文歷史悠久,自然風光秀麗。響水鎮古稱吳集,因灌河潮漲潮落,迭水轟鳴,數里之內皆聞水響,故在嘉慶年間改稱響水口。1962年10月,經省人委批准建立響水鎮。1966年建縣後,這裡成為全縣的政治、經濟和文化中心。1997年和2001年經兩次行政區劃調整,與原響南鄉合併,仍稱響水鎮。在長期的革命鬥爭和建設中,孕育出一大批仁人志士,走出了原中共江蘇省委書記韓培信、原中央政法委副書記陳偉達、原國家計畫委員會副主任陳長海等眾多國家棟樑之才。清同治三年(1864年)建造的南庵堂、清鹹豐十一年(1861年)建造的潮王廟曾盛極一時,後毀於戰火。每逢夏秋季節,常有深海鯨魚結集成群自黃海沿灌河隨潮而上,至潮王廟一帶轉回,沿途激起的巨浪蔚為壯觀。灌河、通榆河風光旖旎,景色秀麗;城區內外綠樹成蔭、繁花似錦。

水陸交通

區位優勢突出,水陸交通便捷。響水鎮地理位置十分重要,古有“東海回瀾,西朐挹秀,南襟淮甸,北枕雲台”之稱,乃兵家必爭之地、商賈雲集之處。現今,沿海高速公路、204國道和326省道貫穿全境;東連黃海被稱為“蘇北黃浦江”的灌河與南接長江的通榆運河在境內十字交匯,成為蘇、魯、滬江海河聯運的重要樞紐。鎮區距“亞歐大陸橋東橋頭堡”連雲港僅60公里,距鹽城機場、連雲港機場和火車站僅有40分鐘的車程,距連雲港港口34海里。

產業結構

全鎮現有鎮辦、村(居)辦企業100來家,職工3000餘人,形成分屬輕工、機械、化工、紡織、建材等行業。灌河牌A、B型中細,鋁合金曲柄等20餘種產品暢銷海內外。個體私營經濟發展迅猛,生鎮從事私營人員近萬人。鎮區現有耕地3萬畝,現建成“三高”農業示範區1個,初步形成了蔬菜、毛兔、禽蛋、蘑菇、藍狐、生豬等八大生產基地。鮮美肥嫩的灌河四腮鱸魚和風味獨特的中華毛絨蟹名揚四海。以房地產為主的三產開發正全面啟動,商業、飲服業、運輸業等方興未艾。

主導產業

主導產業發達,經濟實力雄厚。響水鎮歷史上就是蘇北的重要通商口岸之一。清鹹豐6年(1851年),南北客商大批貨物從海外入灌河經響水中轉,產業日益興旺。沿河古街兩側,店輔綿連、商號密集;民國16年(1927年)美、英、日、德、意、葡、荷七國的商船,來往於響水港,西班牙、德國和美國開設7個洋行、32個代理行,本地有30多家海貨行。民國28年(1939年),日軍占領響水口後,商行店鋪瀕臨倒閉,商貿日漸衰退。全國解放後,特別是1966年建縣後,全鎮工商業得到很大的發展,市面繁華,人流如潮。改革開放以後,發展步伐進一步加快,正在崛起為具有濱河水綠特色的工商業發達的新興海濱城市。2006年,全鎮擁有各類企業368家,鎮區東郊的省級響水經濟開發區基礎設施配套完善,形成紡織製衣、輕工機械、生物醫藥、電子器材和食品加工等五大主導產業,吸引了香港融凡和上海題橋等境內外知名企業競相投資,成為江蘇沿海新興製造業基地,光明植物膠、腳踏車三套軸、科力普汽車配件等數百家民營企業不斷發展壯大;“灌河”和“鹽富”牌電動車中軸產銷量名列全國第一。潘莊、五河等村5000畝梨園生產的赤穗梨暢銷江、浙、滬。上海農工商、時代超市等著名聯鎖商業企業相繼搶灘落戶。全鎮招商引資、財政收入、農民增收先後跨入全市“十強鄉鎮”行列。