靜電起電機(electrostatic machine)

一種藉助人力或其他動力克服靜電力以獲得靜電的機械,簡稱起電機。跟一般的發電機不同,起電機只能產生較高的電壓,而由此放電產生的短暫脈衝電流,平均值很小,一般不超過幾毫安。最早的靜電起電機出現在17世紀,O.von蓋利克利用搖柄使一個硫磺球(後改用玻璃球)迅速鏇轉,用人手(或皮革)與之摩擦起電。到19世紀,這種摩擦起電機為感應起電機所取代。

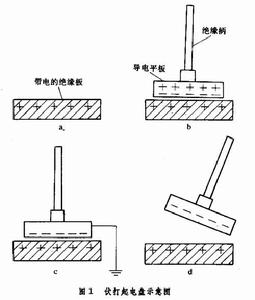

1775年,A.伏打創造了一種起電盤,它由一塊絕緣物質(石蠟、硬橡膠、樹脂等)製成的平板和一塊帶有絕緣柄的導電平板組成。通過摩擦使絕緣板帶上正電(或負電),見圖1a,然後將導電板放到絕緣板上面。因為導電板和絕緣板表面不是十分平坦的,它們之間真正互相接觸的只有少數幾個點,因此只有極少的正電轉移到導電平板上。相反地,由於靜電感應,導電板上靠近絕緣板的一測出現負電,另一側出現正電,見圖1b。將導電板接地,地中的負電就會跟導電板上的正電中和,結果使導電板帶上負電,見圖1c。斷開導電板跟地的連線,手握絕緣柄,將帶負電的導電板從絕緣板表面移開,導電板上獲得負電荷,見圖1d。這時絕緣板上的電荷並沒有改變,將導電板上的負電荷移去之後再放回到絕緣板上,可重新感應起電。重複上述過程,就可以不斷得到負電荷。每次將帶負電的導電板同帶正電的絕緣板分開時都需要作一定的機械功。

靜電起電機

靜電起電機 靜電起電機

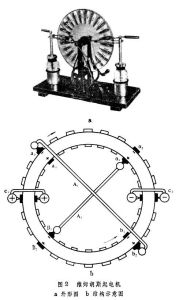

靜電起電機由於大氣中經常存在微量電荷,假設某金屬箔a1上帶有微弱的正電,與它相對的另一玻璃圓盤上的金屬箔a2因感應而帶負電,通過A1使圓盤另一端的金屬箔b2則帶正電。當a2轉至β2的位置時,b2轉至β2的位置。由於感應作用,經過金屬臂A2連線的位於β1和β1位置的兩塊金屬箔將分別帶上正電和負電。玻璃盤繼續鏇轉90°後,位於β1的金屬箔所帶的負電荷到達圖中b1的位置,位於β1的金屬箔所帶的正電荷到達圖中β1的位置,於是上述過程就可以重複進行。當a1和b2先後經過c1時,它們帶的正電荷通過尖端放電傳遞給起電機的一極;b1和a2先後經過c2時,它們帶的負電荷通過尖端放電傳遞給起電機的另一極。在繼續鏇轉的過程中,每一塊圓盤上以通過c1和c2的直徑為界,一半金屬箔(如a1和β1,b2和β2)帶正電,另一半金屬箔(如a2和β2,b1和 β1)帶負電。它們不斷將正負電荷分別送到起電機的兩極上並貯存在萊頓瓶中,可以達到相當高的電壓。

在歷史上,維姆胡斯起電機曾經是產生高電壓的重要工具,現在則主要用於課堂演示靜電現象及空氣中的放電現象。一對約60厘米直徑的玻璃盤以100轉/分的速度鏇轉,大約可以產生50000伏的電壓。大型的維姆胡斯起電機可以在空氣中產生十多厘米長的電弧,同時發出強烈的噼啪聲。

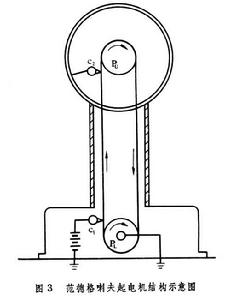

為了分離出更多的電荷,產生更高的電壓,可以採用范德格喇夫起電機。它是R.J.范德格喇夫於1931年發明的。范德格喇夫起電機的主要部分是一個裝在直立的絕緣管上的巨大空心金屬球和一個裝在管內上下兩個滑輪上的絕緣傳送帶,如圖3所示。下滑輪PL用電機帶動鏇轉,使傳送帶左上右下地運動。在下滑輪旁放置一台高壓電源,電源一端的尖端導體c1產生的電暈放電將電荷噴射到傳送帶上。在上滑輪PU旁放置有另一與金屬球相連的尖端導體c2。由於靜電感應和電暈放電作用,傳送帶上的電荷轉移到金屬球上。當橡皮帶不斷運動時,電荷就被不斷傳送到金屬球的表面,球的電位隨之不斷升高。范德格喇夫起電機能產生的最高電壓視金屬球半徑的大小而異。 半徑為1米的金屬球約可產生 1兆伏(對地)的高電壓。為了減少大氣中的漏電,提高電壓,減小體積,可以將整個裝置放在充有10~20個大氣壓的氮氣的鋼罐中。

靜電起電機

靜電起電機