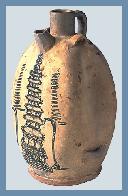

背壺,一種輕便的水壺。造型介於壺與瓶之間。小直口,扁腹。前有多棱短流,後有執鋬(pàn)。兩側上、下各有一系,以系背繩,繩子經過處壺體凹進,可見匠心獨運。身器施白色化妝土,流下的正面以銅為著色劑的綠彩繪七級佛塔,高聳入雲,正是“塔勢如湧出,孤高聳天宮”(岑參《與高適薛據登慈恩寺浮圖》)。塔的兩側有樹木聳立,示意塔位於茂盛的森林之中,反映當時“天下名山僧占盡”的佛教盛況。按慣例,長沙窯瓷在施化妝土,並加以彩繪後,再罩上透明的青釉,然這件壺並未罩釉,是因為為趕工期而少了工序?或是因窯工失誤所致?已是不得而知。唐顏師古在注《漢書》時,引韋昭的話,飲酒、水的壺叫椑(pí ) 榼(kē)(“飲器,椑榼也”),其中扁壺叫椑(“扁榼謂之椑”《廣雅·釋器》),因此這件扁形背壺應當稱“椑”。

中國的佛塔源於印度,中文釋作浮圖、塔婆。相傳釋迦牟尼圓寂,屍體火化後,變成各色晶瑩的 “舍利子”,建塔埋葬,以資紀念。佛塔隨佛教傳入中國後,建築形式也發生了變化,融入了中國亭台樓閣建築特點。據記載中國最早的佛塔是東漢永平十年(67)洛陽(北魏)白馬寺和東漢末笮融在徐州所建浮屠祠中的塔。在早期佛寺中,塔常置於寺院中心,是寺中的主要建築,供信徒旋繞禮拜。唐以後,以佛殿為主體的佛寺布局漸占優勢。

塔的構造可分四部分,由下而上分別是地宮、塔基、塔身和塔剎。地宮是我國塔的特有構造,是受我國古時崇尚深葬觀念的影響,每塔都建地宮,地宮內安放的主要是一個寶函,在層層套合的寶函內,放的主要是舍利及其供奉物,有時也安放佛像和佛經等。這點從陝西法門寺佛塔唐地宮就得到證實。塔基是佛塔的下部基礎,早期塔基較低,唐代以後,塔基分為基台和專門承托塔身的基座。塔身是塔結構的主體,其形式因塔的類型不同而有較大的差異。塔身為層層樓閣,外有平座,內有樓梯盤曲而上,塔的層數一般為奇數,唐以前多為四方形,宋開始逐漸被八角形、十二角形所取代。塔剎是全塔最重要的部分,塔剎中的相輪(套在剎桿上的圓盤)是佛的表相,象徵佛,是佛教徒敬佛、禮佛的仰望標誌,相輪的數目一般為奇數,最多為十三個相輪。

壺的上塔就是中國式的樓閣式塔,而且塔下有方形台基,頂有塔剎。是研究唐代佛塔的又一重要資料。