簡介

電子轉移器件是基於Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體中電子在導帶中從主能谷轉移到子能谷而產生負微分遷移率而製成的實用性器件,又稱耿氏效應器件或體效應器件。

轉移電子器件

轉移電子器件背景

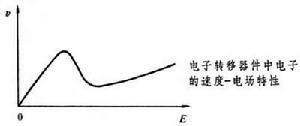

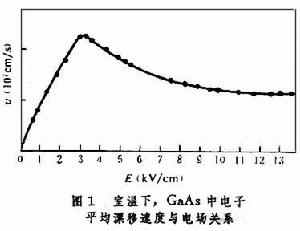

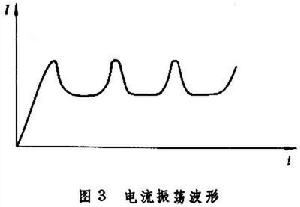

1961~1962年,英國B.K.里德利、T.B.沃特金斯和美國C.希爾薩姆等提出“電子轉移”的概念和機理。他們提出在半導體導帶中存在著“多能谷”機理,當外加電場增加到一定值時,電子能足夠快地從低有效質量的主能谷轉移到高有效質量的子能谷,這時電子的速度(v)與外電場(E)的關係應出現dv/dE<0的情形(見圖)。他們預言在GaAs、InAs、GaSb和InSb等半導體中都具有“電子轉移效應”所必需的能帶結構。里德利還指出:當半導體樣品上出現電子轉移效應而產生負微分電導時,樣品中還會出現電場的不均勻性而形成“高場疇”。高場疇由空間電荷偶極層組成,沿電子漂移的方向運動,在陽極上消失,然後在陰極上又形成新的疇。1963年J.B.耿在研究半導體GaAs 的高場特性時觀察到電流-電壓特性的不規則振盪現象,其頻率高達幾千兆赫。經過精密的實驗,證實了這種現象就是前面所述的電子轉移效應,實驗中還觀察到高場疇的運動。因此,電子轉移效應又稱耿氏效應。耿為此獲得諾貝爾獎金物理學獎。

電子轉移器件

電子轉移器件條件

經理論和實驗驗證,要產生電子轉移效應必須滿足下列條件:

轉移電子器件

轉移電子器件①半導體導帶內至少必須有兩個能谷,其能量差必須大於幾個κT,以滿足室溫下全部電子處於主能谷中;

②電子在主能谷中必須具有高遷移率、低有效質量和低能態密度,而在子能谷中電子則具有低遷移率、高有效質量和高能態密度;

③能谷間的能量差應小于禁頻寬度,以防止電子轉移開始之前發生跨越禁帶的碰撞雪崩離化。

不少Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體及其多元化合物均能滿足這些條件,具有能產生電子轉移效應的能帶結構。

電子轉移效應及其負微分電導可以產生微波振盪和放大,還可用以產生和處理高速脈衝信號,從而製成各種有用的微波電子轉移器件和高速邏輯電路。

電子轉移器件具有各種工作模式,如疇渡越模、猝滅模、限累模等,在設計具體器件時須加以考慮。同時在疇渡越上還須注意和利用靜止疇以及疇雪崩等現象。

轉移電子器件

轉移電子器件中國在1965年開始研究電子轉移器件。這些器件已在微波遙感、通信衛星地球站和雷達等設備中得到套用。

參考書目

B.G.博施、R.W.H.恩格爾曼著,林金庭、韓繼鴻、陸茂權等譯:《耿效應電子學》,國防工業出版社,北京,1983。(B. G. Bosch, R. W. H. Engelman,Gunneffect Electronics, Pitman Pub.,London,1975.)