簡介

雲居寺

雲居寺雲居寺位於北京西南房山區境內,距市中心70公里。占地面積70000多平方米。由雲居寺、石經山藏經洞、唐遼塔群構成,是中國佛教文化的大寶庫。以埋藏有中國文化遺產中的稀世瑰寶、石刻佛教大藏經——《房山石經》著稱於世。雲居寺始建於隋大業年間(公元605—618年),至遼聖宗時期(公元983—1011年) 形成五大院落、六進殿宇,金、元、明、清各代都有修葺。 由雲居寺石經山藏經洞、唐、遼塔群構成我國古代佛教文化特色一大寶庫。一九六一年三月四日被國務院首批公布為全國重點文物保護單位。一九九二年被評為北京旅遊世界之最。一九九七年來連續四年被評為"北京市文明旅遊景區",同年被命名為"北京市愛國主義教育基地"。一九九九年榮獲"京郊環境建設示範景區"和"北京花園式單位"榮譽稱號,二零零二年被評為AAAA景區,同年通過ISO9001質量體系和ISO14001環境體系雙認證。2004年11月15日被北京市人民政府批准為市級風景名勝區。

歷史

雲居寺

雲居寺雲居寺始建於隋末唐初,為隋代高僧靜琬所建,原有建築依山而建,頗甚壯麗。靜琬大師吸取南北朝滅佛運動中很多紙本、木刻佛經被毀,而石刻佛經多有保留的教訓,就在山上鑿石為室,刻石為經,用於保存佛經。

刻經活動在隨後的唐開元年間至遼代達到極盛,唐玄宗曾把《開元大藏經》賜給雲居寺作為刻用底本,遼代時則使用《契丹藏》作為底本。這兩部藏經現均已佚失。

經過歷代修葺,形成五大院落六進殿宇。兩側有配殿和帝王行宮、僧房,並有南北兩塔對峙;寺院坐西朝東,環山面水,形制宏偉,享有“北方巨剎”的盛譽。

1942年,雲居寺被日軍炮火夷為廢墟。

解放後,黨和政府對雲居寺給予高度重視。20世紀50年代末,利用三年時間對石經進行發掘整理,並組織專家對房山石經進行研究。出版了《房山石經影印本》和《房山石經題紀彙編》等一批研究著作。

1974年房山區政府建立雲居寺文管所,1988年擴編成雲居寺文物管理處,為全民所有制事業單位。主抓雲居寺文物保護、研究和利用工作。

1985年成立雲居寺修復綠化委員會,進行了一期修復工程和周邊綠化。

1987年10月,雲居寺作為社會歷史類專題遺址博物館對國內外遊人開放。

1995年12月正式註冊登記為雲居寺石經陳列館。

1998年後,進行了石經回藏及二期修復工程。

寺內三絕

雲居寺是佛教經籍薈萃之地。寺內珍藏著石經、紙經、木板經號稱三絕。

石經

雲居寺石經始刻於隋大業年間。當時高僧靜琬繼承其師北齊南岳慧思遺願,在石經山刻石造經。唐貞觀十三年(公元639年)靜琬逝後其弟子玄導、儀么、慧暹、玄法又相繼主持刻經事業,歷經隋、唐、遼、金、元、明諸朝,綿延1039年,鐫刻佛經1122部3572卷14278塊。

象這樣大規模刊刻,歷史這樣長久,確是世界文化史上罕見的壯舉,堪與文明寰宇的萬里長城、京杭大運河相媲美,是世上稀有而珍貴的文化遺產。被譽為“北京的敦煌”、“世界之最。

經版藏於石經山九個山洞中,其中藏經最早也最重要的是第五洞穴,稱雷音洞。

靜琬最初所刻的一百四十六塊石經鑲嵌於洞內四壁之上。洞中央有四根八角形石柱,每根柱上均有浮雕佛像,共一千多尊,稱千佛柱。由於山洞藏經貯滿,遼金時代續刻的經版就沒再運上山,而藏於雲居寺南塔下地穴中。

中國佛教協會於1956年在政府支持及全國佛教界的協力下對這一舉世無雙的重大文化遺產進行了發掘,歷時三年,完成了發掘和拓印工作,並在隨後組織力量整理研究,編印了《房山石經》。它不僅是佛學研究的巨大寶藏,還對研究古代社會、探討金石、書法藝術的發展也有很高的學術價值。

為了更好保護這批珍貴的佛教文化遺產,雲居寺於1999年9月9日將10082塊遼、金石經全部回藏到恆溫、恆濕、密閉、充滿氮氣的地宮中。在地宮內部設有9個觀察視窗,可以直接觀察到10082塊遼、金石經。

紙經

紙經現藏22000多卷,為明代刻印本和手抄本,包括明南藏、明北藏等,數量之多是國內各大名寺所罕見。而其中的《大方廣佛華嚴經》為妙蓮寺比丘祖慧刺破舌尖血寫成,被譽為“舌血真經”,尤為珍貴。

木經

《龍藏》木經始刻於清朝雍正十一年(1733年)至乾隆三年(1738年),現存七萬七千多塊,內容極為豐富,是集佛教傳入中國2000年來譯著之大成。堪稱中國木板經之最。世界上現存兩部漢文大藏經,一部為雲居寺現存的《龍藏》,另一部是韓國海印寺的《高麗藏》。

寺內景觀

南北雙塔

北塔

北塔雲居寺的南北有兩座遼塔對峙,南塔又稱藏經塔,地下有藏經穴,塔已無存。北塔原名舍利塔,又叫羅漢塔,建於遼代天慶年間(1111~1120年),高三十米。下部為樓閣式,中間空,有磴道可登;上部是覆缽形,有相輪、寶頂。這種建築形式在中國現存古塔中極具特色。塔的四面各建有一座三米多高的小唐塔,為唐景雲二年(公元711年)至開元十五年(公元727年)間所建。五塔形成一個整體,為中國金剛寶座塔(五塔)的早期實例。

四座唐塔都有明確的紀年,塔的平面呈正方形,七層,分單檐和密檐式兩種,而造型大致相同。塔身上雕刻著各種佛像,其中唐開元十五年(727年)所建的石塔,內壁雕刻有一個供養人,此人深目高鼻,推斷應為外國人形象,這與當時唐代與中西亞交流廣泛、大量任用外族為官有直接關係。雕刻的服飾十分華麗,線條細膩流暢,反映了盛唐中外文化交流的繁盛景象。

寺內及周圍山上還有唐、遼、明各代建造的磚、石塔十餘座,其中以石刻大藏經創始人靜琬的墓塔——琬公塔和為紀念唐代金仙公主捐助刻經事業而建的金仙公主塔最為著名。

雷音洞

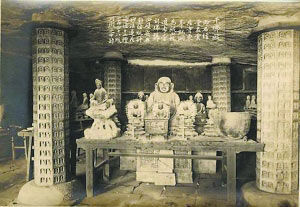

雲居寺

雲居寺石經山海拔450公尺,山腰有9個藏經洞,其中雷音洞為開放式,雷音洞面積83.8平方米,四壁皆為人工構建,內砌牢固的石襯牆,外鑲石經版。洞內的四根千佛柱,共雕刻佛像1056尊,故稱千佛柱,九洞共藏經4196塊遺蹟顯示,經版和四根千佛柱都是在山下預製打磨平整後再運到石經山上雕刻的。每根重約7000—8000斤的千佛柱,如何通過石經山崎嶇、狹窄、陡峭的山路運至雷音洞,目前還不得而知。

1981年11月,雷音洞內發現了明代佛舍利石函,內藏兩粒狀如紅色粟米的佛祖舍利。這是世界上唯一珍藏在洞窟內而不是供奉在塔內的舍利,與中國北京八大處的佛牙、陝西西安法門寺的佛指,並稱為“海內三寶”。2011年1月,雲居寺正在籌建舍利塔,建成後將在塔底地宮供奉佛祖舍利,供人觀瞻。

2012年9月,房山雲居寺石經山雷音洞被認定為我國現存最早的佛殿。根據洞中密藏的佛舍利題記,可確定雷音洞建成於隋大業十二年,早於山西五台山現存兩座唐代佛殿,其中現存95%遺物都是初始構建之物。

雲居寺是佛教經籍薈萃之地,寺內珍藏著石經、紙經、木版經號稱“三絕”。“石刻佛教大藏經”始刻於隋大業年間(605年),僧人靜琬等為維護正法刻經於石。刻經事業歷經隋、唐、遼、金、元、明、六個朝代,綿延1039年,鐫刻佛經1122部、3572卷、14278塊。象這樣大規模刊刻,歷史這樣長久,確是世界文化史上罕見的壯舉,堪與文明寰宇的萬里長城、京杭大運河相媲美,是世上稀有而珍貴的文化遺產。被譽為“北京的敦煌”、“世界之最”。“房山石經”是一部自隋唐以來綿延千年的佛教經典,不僅在佛教研究、政治歷史、社會經濟、文化藝術等各方面蘊藏著極為豐富的歷史資料。而且在書法藝術上有著重要的文化價值和藝術價值。

北塔是遼代磚砌舍利塔,又稱“羅漢塔”,始建於遼代天慶年間(1111-1120年),高30多米,塔身集樓閣式、覆缽式和金剛寶座三種形式為一體,造型極為特殊。塔的下部為八角形須彌座,上面建樓閣式磚塔兩層,再上置覆缽和“十三天”塔剎。這種造型的遼塔,十分少見。

四座唐塔都有明確的紀年,塔的平面呈正方形,七層,分單檐和密檐式兩種,而造型大致相同。塔身上雕刻著各種佛像,其中唐開元十五年(727年)所建的石塔,內壁雕刻有一個供養人,此人深目高鼻,推斷應為外國人形象,這與當時唐代與中西亞交流廣泛、大量任用外族為官有直接關係。雕刻的服飾十分華麗,線條細膩流暢,反映了盛唐中外文化交流的繁盛景象。

紙經現藏22000多卷,為明代刻印本和手抄本,包括明南藏、明北藏和單刻佛經等。而其中的《大方廣佛華嚴經》為妙蓮寺比丘祖慧刺破舌尖血寫成,被譽為“舌血真經”,尤為珍貴。

《龍藏》木經始刻於清朝雍正十一年(1733年)至乾隆三年(1738年),現存77000多塊,內容極為豐富,是集佛教傳入中國2000年來譯著之大成。堪稱我國木板經書之最。世界上現存兩部漢文大藏經,一部為雲居寺現存的《龍藏》,另一部是韓國海印寺的《高麗藏》。

石經山海拔450公尺,山腰有9個藏經洞,其中雷音洞為開放式,洞內寬廣如殿,四壁鑲嵌經板大都是靜琬早期所刻。洞中有四根石柱,石柱上雕佛像1056尊,故稱千佛柱,九洞共藏經4196塊。石經山現存唐塔兩座,還有石鑿古井、隋唐碑刻等大批歷史遺存。為了便於遊客上山觀光攬勝,雲居寺於1999年10月24日開通了全長830米的石經山索道,在乘坐途中可一覽雲居寺全貌及石經山四周優美的自然風光。雲居寺不僅藏有佛教三絕與千年古塔,而且珍藏著令世人矚目的佛祖舍利。舍利(佛教名詞)意為屍體或身骨。相傳釋迦牟尼遺體火化後結成的珠狀物。1981年11月27日在雷音洞發掘赤色肉舍利兩顆,這是世界上唯一珍藏在洞窟內而不是供奉在塔內的舍利,與中國北京八大處的佛牙、陝西西安法門寺的佛指,並稱為“海內三寶”。為千年古剎增添一份祥光瑞氣。

榮譽

雲居寺

雲居寺1961年3月4日被國務院首批公布為全國重點文物保護單位。

1992年,作為世界上保存石刻經版最多的寺廟入選“北京旅遊世界之最”,同年雲居寺塔及石經列為世界文化遺產預備清單。

1997年以來連續四年被評為“北京市文明旅遊景區”,同年被命名為“北京市愛國主義教育基地”。

1999年榮獲“京郊環境建設示範景區”和“北京花園式單位”榮譽稱號。

2001年榮列國家AAAA級旅遊景區,同年通過ISO9001質量管理體系和ISO14001環境管理體系雙認證。

2004年11月15日被北京市人民政府批准為市級風景名勝區。

旅遊指南

交通路線

雲居寺

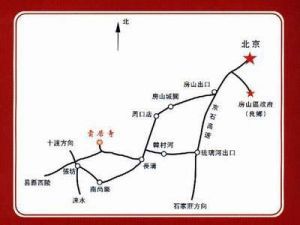

雲居寺公交線路:天橋乘917 路公共汽車十渡支線雲居寺站下車;

鐵路:北京南站乘郊遊7次列車雲居寺站下車;

自駕車:由京石高速琉璃河出口-琉璃河-岳李路-房易莊-雲居寺路-雲居寺或京石高速房山出口至房山-京周路-周口店-房易路-雲居寺路-雲居寺

交通信息

從天橋乘917、5月--10月在前門乘游10路、六里橋乘小公共汽車都可直達雲居寺。

自駕車:可走京石高速,從琉璃河出口、沿韓村河方向,順著路標前行可到雲居寺。

其它信息

景點類型:宗教場所,國家AAAA級旅遊景區。

最佳季節:春夏秋,景色秀美,適宜京郊遊。

建議遊玩:半天

門票:40.00元

開放時間:08:30~16:30

地址:北京市房山區白帶山下

南塔修復

到2014年9月9日,歷經五年的修復,雲居寺地標“南塔”終於復建完工。2014年9月9日上午,雲居寺舉行南塔落成觀瞻儀式。由於是全國首例復建古塔,沒有先例可循,唯一的依據就是老照片。經過8次方案修改和5年艱苦復建,雲居寺南塔恢復了民國時舊貌。新

2014年,南塔復建完工,通體以青石材料為主。

舊

1942年,原有的南塔毀於侵華日軍的炮火。

現場:南塔十一層檐角掛銅鈴

雲居寺中軸線南部,蒼松翠柏之間,可見一座青石磚塔巍峨挺立,與寺院北部的鐘樓式古塔遙相呼應。

此時通過航拍設備從空中俯瞰,雲居寺宛如一個面向東方的巨人,伸出南北兩臂,一手托著一尊寶塔。

復建的雲居寺南塔共十一層,通體使用的是青石等材料,每層檐角下還掛著銅鈴,山風拂過丁零作響。

![雲居寺[北京房山] 雲居寺[北京房山]](/img/a/dbb/nBnauM3X0cDOwYDO5ETMxYTM1MTMwIDOyIDOwADMwAzMwIzLxEzL4UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)