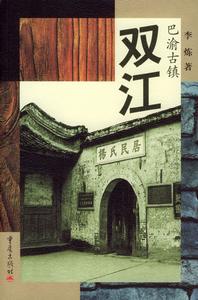

雙江鎮

雙江鎮雙江鎮,中國一共有三個。其一是重慶雙江鎮;其二是湖南雙江鎮;其三是廣東東源雙江鎮。

重慶潼南雙江鎮

簡介

雙江鎮距離潼南縣城10公里,與四川省遂寧市相鄰,轄區共有20個行政村,一個社區居委會,總人口54000餘人,幅員面積119.4平方公里,總耕地面積48530畝。2006年工農業生產總值達5.6億元,財政收入654萬元,非公有制經濟實現產值4.3億元,實現銷售收入3.62億元,實際利潤904萬元,入庫稅金1002萬元,農民人均純收入3062元,城鎮面積3平方公里,城鎮常住人口達2萬餘人。

雙江鎮大橋

雙江鎮大橋雙江是渝西農業大鎮、工業強鎮、旅遊名鎮,是中國首批歷史文化名鎮、重慶市首批中心鎮、重慶市經濟百強鎮之一,也是尚昆主席故里,還納入了重慶市紅色旅遊線,隨著渝遂高速公路雙江互通口的建成,區位優勢更加凸顯,只要發揮好名人名鎮的品牌優勢,作為山城“後花園”的雙江的未來將更加值得期待。

鎮主導產業

工業方面

以“紙業、機械加工業、建築建材業、農產品加工業”為主,現有非公有制企業41個,其中:紙業4個,(重慶市簡氏紙業包裝有限責任公司、重慶市富發紙業有限責任公司、重慶市第一造紙廠、重慶市偉傑紙業有限責任公司),總投資1.45億元,2006年總產值達到2.28億元,實現銷售收入1.65億元,入庫稅金610萬元,實現利潤460萬元。

機械加業

機械加企工9個,總投資2100萬元,2006年總產值達到4100萬元,實現銷售收入3900萬元,入庫稅金150萬元,實現利潤145萬元;

建築材料

雙江鎮

雙江鎮建築建材企業6個,總投資5690萬元,2006年總產值1.54億元,入庫稅金240萬元,實現銷售收入1.35億元;

農產

農產品加工企業10個,總投資320萬元,2006年總產值410萬元,實現利稅42萬元。

旅遊業

旅遊業作為一個新興的產業,充分利用中國歷史文化名鎮、重慶市十大精品旅遊工程、重慶市紅色旅遊線、尚昆主席故里等品牌優勢、名人優勢,傾力打造紅色旅遊精品線,培育經濟新的增長方式。

鎮主要優勢

區位優勢

隨著渝遂高速公路的建成通車,鎮轄區內(五里村)設立互通口,區位條件得到明顯改善,為鎮域經濟發展開闢了新空間,注入了新動力,創造了新優勢。

雙江鎮

雙江鎮品牌優勢

鎮擁有中國歷史文化名鎮、重慶市十大精品旅遊工程、重慶市紅色旅遊線、尚昆主席故里等眾多品牌,為全面推動旅遊產業化發展奠定了堅實的基礎。

旅遊資源豐富

作為中中國歷史文化名鎮,擁有楊闇公舊居、楊尚昆舊居等紅色旅遊資源,中國保存最完好的清代民居建築群等眾多景點,豐富的古 鎮歷史文化底蘊以及獨特風土人情、田園風光、人文精神,形成了瞻偉人、觀古建、游古道的紅色、古色旅遊氛圍。

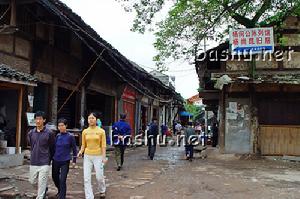

鎮上名流們

街是老街,宅是老宅,雙江給人的感覺卻是與時俱進的。與重慶其他的古鎮相比,它已沒有淶灘純粹的古香,但也沒有發展到磁器口充滿商業氣息的繁華,古老的雙江是新舊並存的現在進行時。已經油漆斑駁的老宅開成了門面房,賣著現代生活用品;枯藤老樹邊走著時尚少女,漂染成黃色的頭髮,白色的長靴,不是遊客,是古鎮上的新生代……斷壁殘垣下,時代的氣息依稀可見。

不過,令雙江名聞遐邇的不是它400年滄桑的歷史,不是它首批歷史文化名城的名號,而是它的“地靈”造就的“人傑”。它是共和國主席楊尚昆的故里,它培育了顯赫於國共兩黨的楊氏家族,在抗戰時,這裡還建有蔣介石的行轅……

楊尚昆

楊尚昆顯赫於國共兩黨的楊氏家族

雙江鎮過去俗稱楊家街,楊家是雙江鎮上最大的家族,共有二百來戶,占了雙江鎮總人口的一半左右。鎮上最具代表性、保存最完好的兩處宅院一是楊尚昆父親的,一是楊尚昆堂叔楊守魯的。

楊守魯的家宅現稱田壩大院,位於古鎮入口處,規模最為宏大。此宅建於光緒年間,至今保存完好,因楊守魯父親曾捐過一個二品頂戴,所以宅院可以建成氣派的七大開間,前後三進,建築面積有2600多平方米。宅子是四合院格局,每進邊上均有小四合院供傭人居住及做其他雜用,每進都有天井、欄桿、迴廊、花台,屋脊塑有飛禽走獸。庭院深深,花木繁茂。楊闇公舊居管理所所長唐明說,楊守魯的子孫大多讀書做官在外,老宅雖沒有多少家人,但直到解放後才全部搬出。後來這裡成了解放軍駐地,軍隊搬走後,移交地方政府,在重慶市將其列為市重點文物保護單位後,才由文物部門管理。

作為雙江鎮的首富,楊守魯家留下的資料並不多。唐明說,楊守魯家一直經商,從其父開始經營的“楊三泰”是當時涪江沿岸最大的商號。賺錢的楊守魯雖然也捐了個五品頂戴,卻是希望子孫能讀書立業,成就真正的仕途,他的兩個兒子楊筱魯和楊稚魯及其子孫都靠讀書成為了國民政府的官員。幼子楊稚魯曾被譽為雙江鎮的神童,先後在縣試和吏部考試中名列第一名。“辛亥革命”後,歷任四川民政廳秘書、豐都市知事、宜昌府遠安縣知縣等職。長子楊筱魯娶妻陶香九,陶是清末民初著名的女詩人。其所生三子楊肇火廉、楊肇火軍、楊肇火員都出國留洋,成為本領域的佼佼者。楊肇火廉先後畢業於美國麻省理工大學和哈佛大學,專攻高能物理,曾任東南大學教務主任,建國後加入九三學社,任中央常委。楊肇火軍是著名的建築工程蔄6,國民黨時期,一度代理廣西省建設廳長。楊肇火員獲法國巴黎大學法學博士,是潼南縣第一個獲博士學位的人,歷任上海“地方法院院長”。在當時的雙江,楊守魯一家成了最有學問最有地位的這些都是資料的記載,楊氏這一支的人物,在雙江流傳更廣泛的是一則冤女抗爭的故事:楊家有一位出身寒微的三姨太,姓槐,在軍閥混戰的年代,楊家為防匪患,請來駐軍鎮守,駐軍長官強行霸占了三姨太,楊家為身家性命及財產安全敢怒不敢言。待駐軍撤走後,楊家把家門羞辱帶來的憤怒全都指向了三姨太,三姨太走投無路,在偏院內投井自盡,不久井邊長出一株楊槐,楊槐斜長,直頂楊家宅院圍牆,楊家恐牆坍,就砍掉了楊槐,不想屢砍屢長,而且砍樹人不久都會身患重疾。

與楊守魯家不同,楊尚昆父親一家留下的資料則豐富得多。同一血脈的兩家子弟,信仰完全不同。楊尚昆兄弟姐妹20人,大多都擔任過中國共產黨早期重要領導職務。最為著名的就是四哥楊闇公和五弟楊尚昆了。由楊闇公主要領導的1926年的“順瀘起義”是中國共產黨最早獨立領導的大規模軍事行動,參與起義並取得寶貴經驗的吳玉章、劉伯承、朱德、陳毅等一批他的戰友,均成為後來“南昌起義”的中堅。1927年,年輕的楊闇公在“三三一”慘案中壯烈犧牲。楊闇公可以說是中國共產黨最早將武裝鬥爭付諸實踐並為之獻出生命的革命家之一,今天在雙江鎮外還有楊闇公烈士陵園。

楊尚昆故居與蔣介石行轅

雙江鎮

雙江鎮楊尚昆出生於長灘子大院,這裡據說是為紀念他的44代祖先中國東漢延光年間掌管中國軍事的太尉楊震“夜拒巨金”的美德而籌建的。現在的楊闇公、楊尚昆故居是其父楊淮青於清晚期修建的。較楊守魯大宅,楊尚昆故居面積小了近一半。風格上,如果說楊守魯大宅恢宏氣派如北方大漢,那么楊尚昆故居就是精緻玲瓏的江南佳秀。曲徑迴廊,花木蔥蘢,一個小四合院套著一個小四合院,在宅中迂迴反覆數次,才逐一走遍。若不是有人引領,我真仿佛走進了迷宮一般,不知道該怎么出來。楊淮青曾捐過一個藍翎候選巡檢,雖沒上任,但由此也可享受一些官宦待遇。像住宅,屋檐下的牆板是當地土漆刷就的黑色,油光鋥亮,門和房梁就是官宦人家才能用的朱紅色。故居還恢復了楊闇公、楊尚昆讀書的小私塾,楊父母的臥室也保留著原來的雕花大床、衣櫃、坐凳等家具,楊父母臥室隔壁,就是他們最寵愛的兩個兒子楊闇公、楊尚昆小時候同住的臥房。在楊闇公成年後的臥室,也保留著原樣,牆上還用指示牌特意標出了其妻子收藏重要檔案的隱蔽牆洞。

楊尚昆的父親是當地著名的老中醫,還經商辦理郵政業務,中藥房和郵局就設在自家宅院的堂口。有記載說劉伯承曾這樣講到楊老先生,“楊老伯是很同情我們搞這些工作的。他的醫理很好,經常給吳玉章和其他同志看病,不要錢,還要包撿藥。”對兒子們的事業,楊淮青其實已不僅僅是同情了,他與友人在重慶辦過一所中法學校,宣揚進步思想。由於在鎮上威望高,他一直是楊氏家族的族長,抗戰時,他組織族人支持抗戰,聲援前方。解放前,這個家一直是中共四川黨組織的一個活動據點。

今天讓雙江人津津樂道的是楊宅後院內一棵茁壯的柚子樹,據說是楊尚昆9歲時種植的,至今年年結果。楊尚昆在世時,家鄉人每年都在柚子熟時往北京送果,多少隨主人年歲逐年增加。故居對著大街的一面是門面房,出售一些文史資料和紀念品,也有黃燦燦的香柚,我問唐明:都是這棵樹上結的果嗎?唐明說,當然不可能。不過,現在這一帶的香柚都是“楊家香柚”了。唐明說,過去楊家香柚是由楊家在外的子孫選擇最優質的品種帶回家鄉種植的,所以比本地柚子要好吃得多,漸漸有了名氣。後來,其他人家也引種楊家的香柚,雙江的柚子便名副其實地都成了楊家香柚,楊家香柚也成了整個雙江小有名氣的地方特產。

雙江鎮上的楊氏家族,從清朝至今顯赫了數百年。在抗戰時期,這裡作為大後方,也接納了當時中國最有權勢的一些人物。國民黨在此設立了陸軍機械化學校,還為白崇禧和蔣介石建了“將軍樓”和“中正室”。白崇禧在此住過一段時間,“中正室”則始終沒有迎來它的主人。這些建築都在鎮外的後山上,現在都還發揮著作用。陸軍機械化學校的大禮堂現在是一家機械廠,一身砂污滿頭大汗的工人根本不知道白崇禧是何許人也,廠房內橫七豎八地堆放著各種材料,只有唐明的講解才讓我了解了這棟灰色建築的不同尋常之處。

蔣介石的行轅建在後山最高處,三面環水,現在屬當地一家造紙廠的宿舍。造紙廠的門衛很警惕地看著背相機的記者,在證實了確實只是為了參觀“中正室”而非做環保方面的採訪後,才允許記者入內。這是一幢平層的斜頂屋,建築面積有400平方米左右,樣式與古鎮的老宅截然不同,是蔣氏欣賞的美式風格,簡潔大方,突出的前廊原是為了蔣氏一覽平川景色而建,現在堆放著人家的雜物。主人據說是這家造紙企業的老總,不在家,通過窗戶看室內,普通人家的擺設,房前屋後,已沒有任何與蔣氏有關的什物,哪怕一塊小小的字牌。

雙江鎮

雙江鎮下山時已是傍晚,唐明帶我去吃鎮上最有名的小吃陳涼粉。一戶普通的當地人家,新式的磚房,商住兩用,用作營業的餐廳很小,卻坐滿了人。陳氏一家跑前跑後地忙。涼粉果然味美可口。唐明說,這是陳家幾代人創下的牌子,別看只賣五毛錢一碗,一碗一碗涼粉打造了陳家殷實幸福的生活。

今天的雙江,顯赫的大戶人家都已成為歷史的榮耀,依舊有滋有味地生活著的是陳涼粉們。不過,歷史就是這樣,正是陳涼粉這樣世世代代勤勞樸實的普羅大眾,奠定了雙江的名流們顯耀於世的堅實的社會基石。

古鎮景點

古鎮有“禹王宮”、“清代民居”、“興隆街大院”、“源泰和大院”、“郵政局大院”(即楊尚昆、楊闇公舊居)、“長灘四知堂”、“惠民宮”等規模大、頗具清代民居建築風格的大型古民居20餘座,被專家們譽為“難得的清代民居建築群”。

清代一條街

在長約700米的“清代一條街”上,樓台錯落,庭院深深,古色古韻。尤其是重慶市重點文物保護單位的“楊氏民居”(即前國家主席楊尚昆出生地“長灘四知堂”和“禹王宮”),在眾多古民居中獨具特色。

楊氏民居

楊氏民居

楊氏民居占地5400平方米、建築面積達2060平方米的“楊氏民居”,布局靈活,不拘一格,建築風格極具變化,層次豐富。外虛內實的建築效果,無不顯現出古鎮特有的歷史風貌和巴渝遺韻。院中有大小房廳51間共108門,由七間三進組成。每進均有天井、欄桿、迴廊、花台,宅後還有花園。建築雖有明顯的中軸線,但並不受中軸線的束縛,而是根據地處的條件富於變化,空間組織靈活緊湊。院落中以抬梁式與穿逗式相結合的手法設計敞廳。宅外的風火磚牆逞駝峰形,線型優美簡潔。宅內各進既獨自成院,又能通過廊道與其餘各進相通。建築設計科學,規模宏大,工藝精湛,雕琢精美,栩栩如生。隔扇、漏窗形式多樣,柱礎、斜撐、運托、掛落、垂柱等圖案精美,門窗、隔扇做工考究。尤以高浮雕,透雕手法雕刻的歷史戲劇人物、花卉圖案最為精緻。

四知堂

四知堂

四知堂是前國家主席楊尚昆的出生地“四知堂”的建築。雖距今有130多年的歷史,仍保存完好。這座位於猴溪上游,依山臨壩而建的四合院,為木結構懸山頂建築,面積1146平方米,占地1290平方米。其建築設計採用“步步遞進,層層升高”的傳統習俗,建築布局更獨具匠心。“四知堂”之名取於楊氏先祖東漢太守楊震“夜拒賄金”的典故。該室以“四知”的“四”字作為建築布局的組合形式,前後廳面闊五間,長27米,深8.4米,之間於東西兩側建廂房,面闊四間,長17米,深5.3米,形成一個大四合院﹔東西廂房外側,又各建一通外廂房,皆面闊八間,長32.5米,深7.4米,內外廂房之間建有天井和信道,甚為壯觀。

“四知堂”建築用材十分考究,筆直圓木為柱,上下大小一致,雕樑畫棟,脊檁點金,門簪以金形裝飾,屋脊磚雕灰刻,皆為仙人、金童、花卉、瓊閣,其顏色艷麗,燦爛奪目,門窗裝飾尤為精緻,檐下及柱間雕刻精細,均用多線雕或透雕雕刻出蝙蝠、牡丹、仙桃、喜鵲,表現出主人對福祿壽喜的祈望,其雕琢技藝精妙絕倫,堪稱古民居建築的奇葩。

禹王宮

禹王宮

禹王宮還有那距今200多年的“禹王宮”內的古戲台,雖經歷史滄桑而留下斑駁烙印,依然飛檐翹角,高大恢宏,古樸蒼雄,蘊含著豐富的歷史文化內涵和地域特色。走進這古民居,恍若走進時間隧道,讓你感嘆這歷史文化的悠久與多彩。它與雙江那溪流環繞,翠竹掩映下的古街石橋老榕樹的小橋流水風光,構成了渝西北古鎮自然與人文相輝映的獨特文化景觀。

河街丁字口茶樓

位於古鎮繁華的丁字路口,是一棟典型的清代商業建築,木構件有很強的裝飾性,斜撐、走廊、垂花柱、窗欞、門楣,都有精美的花紋圖案。底樓過去是“堂廂”,樓上是“雅座”。

菊石化石

菊石化石菊石化石群

位於鎮內增坑村,經專家鑑定,系拉丁期(中三疊世晚期)菊石化石,是2400萬多年前活躍在地球上的海底生物,在地球已經滅絕的一個特種。這發現不僅豐富中國對菊石化石群的研究內容,而且對區域地層的劃分,對古環境,在地理的研究均有重要意義。

名優特產

陳涼粉

陳涼粉在中國美食節暨首屆重慶國際火鍋文化節上,潼南名小吃陳涼粉榮獲“消費者最喜愛的特色小吃”稱號。在這個文化節上,陳涼粉的傳人陳中貴,真是名利雙收,他製作的陳涼粉大出風頭,獲得5位國家級專家一致好評,獲得消費者特別青睞,10天的銷售額達到10萬多元。

素有製作涼粉的悠久歷史,在嘉陵江、涪江流域享有盛譽,常常吸引途經潼南的旅客停車品嘗,甚至重慶市、成都市的居民也常常委託熟人或親戚捎帶潼南涼粉。

潼南涼粉又數雙江陳涼粉最具特色,它起源於雙江鎮。陳涼粉已有100多年的製作歷史,陳家後人陳中貴充分繼承和發揚了祖傳工藝,其製作的涼粉因其味道鮮美深受民眾和遊客喜愛。

陳涼粉的製作以優質白豌豆為主料,以菜油、紅辣椒、豆、醬、花椒粉、大蒜泥、小蔥、芝麻、花生、醬油、醋、香菜等為輔料。將白豌豆用井水浸泡,磨製成漿,用祖傳工藝加工成涼粉狀,切絲裝盤。用菜油和紅辣椒製成辣椒油,配以豆、醬、花椒粉、大蒜泥、小蔥、芝麻、花生、香菜、醬油、醋、味素等製成調料淋入切好的涼粉中而成。

旅遊指南

氣候與游季

屬亞熱帶濕潤季風氣候,氣候溫和,年平均氣溫17.9攝氏度。適合春秋前往。

雙江鎮

雙江鎮停留住宿

一般回縣城住宿,潼南縣有電力大廈等星級賓館,也有滿足一般旅行者的政府招待所。

進出交通

重慶菜園壩長途車站坐班車2個多小時就到潼南縣,再轉乘中巴車到雙江鎮。

湖南雙江鎮

簡介

湖南雙江鎮

湖南雙江鎮雙江鎮是湖南省通道侗族自治縣人民政府所在地,位於綠波蕩漾的雙江河畔,因兩條小河在這裡匯合而得名。清乾隆六年(1741)臨口巡檢司移駐這裡,改為雙江巡檢司。解放前,屬綏寧縣管轄,只是一個農村小集鎮,僅有一條小街。1956年,開始修建雙江新城。1958年,通道侗族自治縣縣治遷駐雙江。從此,這裡成為通道侗鄉政治、經濟、交通、文化的中心。自治縣成立三十周年時新建的風雨橋雄跨雙江兩岸,漣漪倒影,別具風光。走進山城,道路兩旁的樟樹鬱鬱蔥蔥,樟香撲鼻。所以人們讚美雙江是“樟樹城”、“公園城”。如今,雙江城裡,民族工業、民族貿易蓬勃發展,建有農業機械廠、水泥廠、造紙廠、印刷廠、木器廠等幾十家企業。還有中學、國小、電影院、體育場等各種文化教育和娛樂場所。

概述

雙江鎮位於縣境中部,為通道縣治所在地。南距桂林市196公里,北距懷化市234公里,為全縣政治、經濟、文化中心。雙江河環繞雙江城,209國道貫穿城中心,東西南北有4條公路幹線(含1805省道)通往毗鄰各縣和境內各鄉鎮。在城的東、南、西面各建有一座鋼筋混凝土結構公路橋,修築一條通往城東的水泥公路。城南郊建有烈士陵墓,陵墓對面有風光秀麗的月山產秀----萬佛山丹霞地貌獨岩景區。

雙江鎮夜景

雙江鎮夜景1984年,在雙江河上,修建具有侗民族風格的花橋——獨蓉橋,2004年又建成城東花橋,橋面都設有護欄和坐板,是暑天乘涼、休閒的好去處。1994年在民族廣場東側新建雄偉壯觀的侗家鼓樓——同慶樓(現改民族廣場鼓樓),2004年廣場修建占地面積12000平方米,分運動區、集會主席台和旅遊休閒區。廣場中間是一個足球場和400米標準跑道,廣場南邊和北邊設立體育健身區。2004年城市擴建主要在城東和城西,特別是新建成城東環城路和丫里沖路直接溝通城南,新建河道邊休閒棧道和鼓樓文化廣場為城市添色。雙江鎮按精品旅遊城市的設計,不斷地提質擴容,是一個美麗大氣而富有民族特色和現代韻味的秀城,是集會、旅遊休閒、娛樂度假的理想勝地。

該鎮以境內的雙江河得名。解放前是一個農村集貿市場,僅有一條短窄石板老街道,幾家私人店鋪。明清時屬石驛里,清乾隆六年(1741)移臨口巡檢司於此。民國時期屬綏寧縣蓉江鄉,為鄉治所在地。1951年11月劃歸通道管轄,為第五區區政府駐地。1956年成立雙江鄉,為鄉政府駐地。1958年秋,縣治從縣溪遷於此,1959年春,通、靖合併,縣治又遷縣溪。1961年秋,靖、通分治,縣治復遷於此,1963年建立雙江鎮,至今雙江鄉合併入鎮統一行政管理。雙江鎮鎮政府設在育才路(寨上村對面),縣委、縣人大、縣政府、縣政協四大家駐行政街,縣直各單位、各企業單位、各學校、醫院、廠礦等單位均建於城內和城郊。鎮辦工業有建材、木材加工、皮革等。

景點

國務院2001年6月25日公布了第五批全國重點文物保護單位,我縣雙江鎮芋頭侗寨古建築群名列其中。11月29日,國家文物局副局長鄭欣淼還到此揭碑。

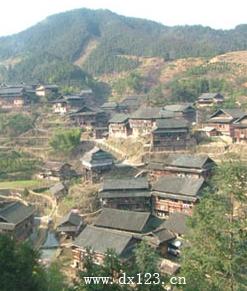

芋頭古侗寨

芋頭古侗寨芋頭侗寨位於縣雙江鎮芋頭村,沿百里侗文化長廊坪坦河而上,距通道縣城10公里,全寨面積約12萬平方米。古侗寨於明洪武年間興建,歷經明、清兩代,後遭火災,幾經復建,既成今日之格局。大量清中期以前的建築物仍依稀可見,有鼓樓4座,風雨橋3座,門樓1座,古井2口,薩歲壇2個,古墓葬群6處,古驛道1.6公里,全寨183戶,851人。

進入寨子,首先躍入眼中的是一個山谷型侗寨,五十多棟民居鱗次櫛比,一百多年的煙燻火燎使得部分木柱、板壁發出錚錚亮光。蘆笙鼓樓高高聳立在寨中,九重密檐攢尖蘆笙頂式建築。接著沿古驛道繼續往前走,就來到依山脊而建的牙上寨,從山下看上去,一棟棟吊腳樓依山排開,一層疊一層。要登上山脊就必須沿青石板拾級而上108級台階,這是明萬曆年間修建的,全部用勘築打製成型的青石板鋪成,當年西蜀丞相諸葛亮七擒七縱孟獲,曾走過這條驛道;中國工農紅軍過通道召開了具有歷史意義的“通道轉兵”會議,紅軍由此西進,其中有一部分也是踏著這條古驛道上的青石板翻過芋頭界走進貴州……。再沿著石板路走到山腳下時,只見井棚下一口古井四面被青石板圍定,井內清澈見底,旁邊一塊石板上乾隆50年的字跡依稀可見。幾百年來,正是這口古井滋潤了一代又一代的芋頭村民。

芋頭侗民還保留比較原始的自給自足的農耕生活,他們熱情好客,待人十分禮貌,當你走進侗家,不論相識與否,總是笑迎客人,喊你進屋。人們逢年過節或寨中有重大盛事,都自發地去修橋、補路,將鼓樓、涼亭、寨中道路打掃得乾乾淨淨。這裡的風味食品很有特色,主食是大米飯,還有油茶,苦酒,侗粑等。醃酸菜餚是待客的上等菜,還有清脆可口的酸黃瓜、酸豆角。

芋頭古侗寨

芋頭古侗寨民俗專家認為,芋頭侗寨從建寨選址、布置建築物,到規劃村寨於周圍環境的協調及人們衣食住行、祭祀,都是傳統堪輿學說在侗民族地區現實生活中的運用。寨內各類建築因地制宜,依山勢、順風水分別布置,將自然風光與人為創造結成天地人三位一體,充分展示了侗民族的古樸憨厚和聰明才智。芋頭侗寨的建築屬於典型的山地溝谷侗寨山脊型和山谷型建築模式,由於寨內建築包含了侗族建築的所有內容,故中國民居研究會的專家稱之為侗族建築的“實物博物館”。目前,芋頭侗寨成為我縣旅遊民族風情和紅色旅遊熱區。

塘坪風雨橋

塘坪風雨橋清光緒7年建,上團三進堂建設,民國10年復修,建築面積10平方米。sasis(祖母)

明代薩堂 sasis(祖母)

明代薩堂 sasis(祖母) 薩壇

是始建於明代,分薩瑪壇和薩壇兩部分,薩瑪壇呈扇行,闊4.5米,進深4.1米,石台構架,內高祭台。薩壇植有三棵松柏,並呈三角行分布,正面兩棵,後面一棵,進深6米,土築台基,拜台高1.5米。

古井神韻之稱

清代古井

清代古井乾隆五十年建,旁邊有井碑,字已模糊。自建井自建來常年不乾涸,井水清甜可口。相傳人們喝了這井水能祛病延年,女人喝了面若桃花、青春永駐,男人喝了健腎強脾,身強力壯。

廣東東源雙江鎮

簡介

荔浦縣雙江鎮

荔浦縣雙江鎮雙江鎮位於東源縣的北部,新豐江水庫邊,東鄰燈塔鎮,南連新港鎮,西為錫場鎮,北接澗頭鎮。鎮府駐雙江墟,距縣城55公里。下轄14個行政村,1個居委會,2004年人口14565人。總面積145.5平方公里。內有耕地0.92萬畝,山林1.8萬畝。2004年,工業總產值268萬元,農業總產值2641.1萬元,人均收入2566元。有初級中學1所,國小13所,文化站(室)9間。境內有南越王“趙佗古城”遺址。林業資源豐富,松脂生產量居全縣首位。該鎮山青水秀,林木蔥籠,主要盛產板栗、毛竹、木材、大紅西瓜等農副產品。 雙江鎮黨委政府大力實踐“三個代表”重要思想,積極實施“農業穩鎮、科教興鎮、借外發展”戰略。鎮內各項基礎設施基本完善,特別是今年以來,鎮政府加大投入,新建鎮行政辦公樓,完善了圩鎮自來水工程,改善村委會辦公條件,引入外資興辦了雞心寨水電站等,開創了雙江鎮工作新局面。

該鎮黨政班子精誠團結,解放思想,深化改革,積極帶領全鎮幹部民眾艱苦奮鬥,開拓進取,獲得了兩個文明建設的豐收;該鎮堅持依法治鎮,大力加強民主法制宣傳教育,切實抓好農村基層組織建設和黨風廉政建設,認真轉變機關作風,社會秩序明顯好轉,創造了有利投資創業的良好環境。該鎮的領導班子以嶄新的精神面貌闊步向前,帶領全鎮人民奔小康。

鎮上景色

穿岩 穿岩 |  水中望月 水中望月 |

倒影 倒影 |  山上看“山”| 山上看“山”| |