陳懽

陳懽(北宋瓊州刺史)(公元923—1006年),原籍福建省興化府莆田縣祿嶺鄉,為遂溪縣河頭鎮雙村陳氏族入雷始祖。

北宋瓊州刺史陳懽

北宋瓊州刺史陳懽五代後周太祖顯德三年(956年)。陳懽朝試倫理會考,優取明經,後佐趙匡胤平定天下。宋開寶元年(968年),陳懽赴任浙江寧海縣令。在任三年,勤政愛民。開寶四年(971年),經曹彬太尉舉薦,陳懽升任粵瓊州刺史。他志安社稷,清正廉明,譽滿瓊崖,名留青史。至宋太宗端拱元年(988年),任滿榮歸。臨行時,瓊崖人民灑淚挽留,依依相送。歸航時,遇狂風,舟浮北部灣東岸的石灣,阻隔數日。夜間他仰觀星漢,嘆宦途之坎坷,感人生之榮辱。他上岸探訪,窮覽山川。此處水抱山環,竹苞松茂,山奔海立,漁農並舉。陳刺史怡情山水,故擇此象郡蠶村(今遂溪縣樂民鎮調神村西南嶺處)開基立業,隱居隴畝。勤躬耕於東皋,嚴訓子於西窗。至真宗鹹平二年(999年),因海寇騷擾,陳刺史移居北界(今雷州市紀家鎮北界村),安度晚年。真宗景德三年(1006年),沉疴難治,壽終正寢,享年83歲。他為國為民功高德厚,贏得真宗御賜諡號“廉能”。他在彌留之際,叮囑兒子廷秀“吾逝歸葬原住場”等語。子遵父命,將靈柩運回蠶村葬於原住屋正廳。

一代清官,流芳萬世

北宋瓊州刺史陳懽

北宋瓊州刺史陳懽記海南瓊州刺史陳懽公的事跡和生平史實淵源

北宋開國勛臣陳懽,乃陳氏雙村族入雷州半島始祖,原籍福建省興化府莆田縣祿嶺鄉,生於後唐莊宗同光元年 (923 年 ) 。陳懽公出生於書香門第,詩禮傳家,苦讀攻書,凡各朝章典制度、文牘書記,莫不精通。為人忠誠正直,性格豪爽,沉穩而有大略,皆為還膽有識之才。於後周太祖顯徳三年 (956 年 ) ,朝試倫理會考,優取明經高第 ( 明經 -- 經義考取的士人,與進士學位並列 ) ,當時朝政頹敗,山河破碎,生靈塗炭,民不聊生,陳懽憂國忘家,樹立濟世扶民的大志,隨曹彬將軍佐趙匡胤平定天下,公元 960 年,陳橋兵變,黃袍加身,宋太祖登基。陳懽於宋開寶元年 (968 年 ) 赴授浙江省台州府寧海縣令,智慧的明燈,指引著他人生奮鬥之航程,從此踏上仕途,到任後,想到幾經戰亂多年的寧海縣,田園荒蕪,百姓處於饑寒交迫之中,窮困潦倒,陳懽為了挽救人民生活計,四處巡察,凡是適合耕作之荒地開墾播種,並且興修水利,便於灌溉,經陳懽治理,寧海一改舊貌,糧食連年豐收,百姓富足安定。在任三年期間,明察秋毫,關心民瘼,威信樹立於民心,寧海之百姓對陳懽尊敬與愛戴,他為社稷效忠,為民勤政,名震京師,贏得朝廷賞識。

於宋開寶四年 (971 年 ) ,經當 時的樞密使 曹彬將軍 ( 相當於現在的國防部長) 慧眼所識,力 薦詔,升粵海南瓊州(今海口市)刺史在任 15 年,上任後,深入民間,視察民情,獲悉海寇不時地搔擾,百姓幾無寧日,深受其害,他對人民的安寧加以牽掛,迅即率領州軍出擊,平定海寇,當即捕抓四十多名,經審迅,這幫海寇皆為無家可歸的貧民受官府所害,勢逼行劫度日,陳懽施勵精圖治之策,精心教化,後詳文聖上,準以庫錢每人伍佰,釋放回家置船裝網發展生產。從此,瓊州人民過著日出而作,日入而息,道不拾遺的安居樂業生活。後於宋太宗雍熙三年 ( 公元 986 年 ) ,調任崖州知府任職二年。

政暇之餘,悅山水之怡情,一次適游寧春春亭之北,有井名曰粟米,西南諸峰,山水相映,高下得所,惠風和暢,遂留心不捨,復游數次,是夜,一綸巾秀土以夢告曰 : 『子不歸之,此非盛地也。』詢問高姓尊名,士曰『韓家孤臣黃石高弟也,又問 : 盛地伊河』,士曰 : 『象郡其地蠶村西南封侯萬戶也』,語畢拂袖而去。醒思鬱郁,時寄諸懷,銘刻心坎。

至宋太宗端拱元年 (988 年 ) ,在任 17 年載任滿 榮歸回朝,臨行,瓊崖人民對徳高望重,政績可嘉的清官,依依相送,灑淚餞行。歸航時遇狂風,舟浮北部灣東岸的石灣,阻隔數日,海浪滔天,波瀾不息與漁民作伴,夜間仰望星漢,暗地沉思,嘆宦途之坎坷,感人生之榮辱。入睡,冥冥中復夢前事,詢而不答。次日登岸探訪,窮覽山川,此處水抱山環,竹苞松茂,漁農並舉,觀滄海之溢彩,納地脈之靈氣。問土人告曰 : 『漢志象郡蠶村是也』。

宦途進退亦憂,何哉倘浮生政壇,民必怨之,噫!遵庭訓克紹箕裘,為後代蕃衍計,舍一身富貴,棄一世功名,旋穩居壠畝,而追逐田園悠閒之人生故擇象郡蠶村開族立業,與周、林兩姓同居,置田稼穡,勤躬耕於東皋,嚴訓子於西窗。至宋真宗鹹平三年 (1000 年 ) ,因海寇劫掠,周、林兩姓散逃,公亦移居北界 ( 現雷州市紀家鎮北界村 ) 而度暮年。

陳懽一生為國效忠,為民勤政,積勞成疾,得病垂危,在彌留之際囑長子廷秀 : 『吾逝歸葬原住場』 等語。於宋真宗景徳三年 (1006 年 ) 闔然壽終正寢,享年 83 歲。子遵父命,將靈柩運回蠶村葬於原住屋正廳 ( 現遂溪縣樂民鎮調神村西南之嶺 ) 。陳懽一生為國為民,功高徳厚,贏得宋真宗御賜諡號『廉能』。妣淑愛李恭人歿,與公合葬於此。二世祖廷秀公卒,亦葬於先人之側。 年代久遠,歲月流逝,迄今一千餘年歷史,北宋開國元勛陳懽,廉潔奉公,為國為民的事跡,流芳萬世,深受瓊、崖、雷人民一代繼一代的傳頌著,卻令後人千古崇敬。

在海南省瓊州圖書館查閱發現,載據《瓊台志》第三十一 ( 官秩 ) 載 : 陳懽雍熙初知崖和《遂溪縣誌》載述的史料一致,作為主要依據而梳理先人的史實。這一史實是千真萬確的。陳懽一生志安社稷,清政廉明,譽滿瓊崖,名留青史。

據《陳懽族譜》載 : 懽公生三子 : 長子廷秀,留三雷地區定居,次子廷材留福建莆田定居,後因北胡侵擾,宋室南渡廣東遂溪太平鎮萬力村定居,後改和昌村,最後先祖感悟到此地之精華,改名嶺頭村沿用至今 ; 三子廷輝,留海南 ( 瓊 ) ,至今尚未追及歸宗歸源。

史海勾沉,歷史底蘊,浩如淵海,猶如水底撈針,把那些塵封已久的寶貴資料,加之發據整理,偉人的足跡,匯聚著先人開創之路的先河,這皆為後裔孫學習太始祖陳懽公為國效忠、為民勤政、苦讀攻書、忠誠正直、廉潔奉公的為人和榜樣 ; 同時也為尋訪者所付出辛勞的結晶,來之不易,故在此期續譜。

瓊州刺史陳懽玄孫陳夢英傳略與蘇東坡結義

陳懽玄孫陳夢英與蘇東坡結義

【北宋粵海南瓊州刺史陳懽公玄孫五世祖陳夢英傳略與國際大文豪學家蘇東坡結義】《陳氏雙村族》

陳夢英(處士)出生於北宋仁宗嘉祐六年(1060年),他的父親包仁於宋神宗熙寧七年(1074年),從北界(現紀家鎮北界村)率他遷居興廉村(樂民城,現遂溪縣樂民圩)居住。陳夢英出身於世代書香之家,天資聰穎,從小就受到祖父(昭斌公,賜進士)之良好文學薰陶,大量涉獵各類典籍名著,勤奮刻苦,雞鳴風雨,夜以繼日,數年之內,足不出戶,養成深厚的文學功底,一揮而就,堪稱名顯於世之儒士。時值朝政變幻,不願當官場之浮名,不為人生中之虛譽所動,不羈仕途,設“淨行院”(寺書院兼鄉人處理公事的地方)於興廉村穩居任教,為桑梓眾多學子解道釋惑,教化後啟之秀,為科舉輸送了不勝枚舉的高賢士子,為國效勞。

北宋先儒蘇東坡,於宋哲宗紹聖四年(1097年)從廣東惠州貶海南(瓊),在海南(瓊)三年,聽聞海南(瓊)民傳頌著瓊州刺史陳懽的政績,幕仰陳懽之勛名,敬陳懽之品徳,不晤真容,深懷可惜。至宋哲宗元符三年(1100)朝庭詔赦北歸,由海南儋州徙廉乘船北返,雲散月明之夜,望闊海長天,憶七年來九死南荒,感慨萬端,

即興賦詩一首:

參橫斗轉欲三更,苦雨終風也解晴。

雲散月明誰點綴,天容海色本澄清。

空餘魯叟乘桴意,粗識軒轅奏樂聲。

九死南荒吾不恨,茲游奇絕冠平生。

陳懽-雙村陳氏陳夢英公和蘇東坡歷史

陳懽-雙村陳氏陳夢英公和蘇東坡歷史 陳懽-雙村陳氏陳夢英公和蘇東坡歷史

陳懽-雙村陳氏陳夢英公和蘇東坡歷史 陳懽-雙村陳氏陳夢英公和蘇東坡歷史

陳懽-雙村陳氏陳夢英公和蘇東坡歷史 陳懽

陳懽蘇東坡特有的從容、樂觀、曠達、隨遇而安躍然詩中。之後,啟航向北部灣駛去,行到雷州半島西部海域時,天氣突變偶遇狂風暴雨,他就近在雷州半島西岸登入,舍舟道奔遂溪興廉村暫避風雨(樂民城,現遂溪縣樂民圩) 進宿淨行院,當地百姓禮遇有加,其中有一位五十餘歲的塾師陳夢英更是盛情相待,與陳夢英結識,促膝談心,交談中方知陳夢英亦是書香名門之後,是赫赫有名的原海南瓊州(今海口市)刺史陳懽之五代玄孫,更為仰慕,故留四十日。此事《雷州府志》第六卷記雲:『宋元符三年(公元1100年),蘇公軾南遷,後由儋(現海南省儋州)徙廉,道經遂溪興廉村時宿淨行院,留四十日。』在此與陳夢英朝夕相處,形影不離,遊山玩水,對酒當歌,共論興亡。瞻仰憑弔了陳懽刺史長眠於雷之墳塋,且為陳夢英另擇雙村住場,蘇東坡在興廉村時,日子過得格外愉快,在此情景之感受,寫了二首詩記述:

自雷適廉宿淨行院,

《一》荒涼海南北,佛舍如雞棲;

忽此榕林中,跨空飛拱楣;

當門冽碧開,洗我兩足泥;

高堂磨新磚,洞口分角圭。

《二》倒床便甘寢,鼻息如虹霓;

僮僕不肯去,我為半日稽。

晨登一葉舟,醉夢十里溪;

雙村陳氏陳懽陳夢英公和蘇東坡歷史

雙村陳氏陳懽陳夢英公和蘇東坡歷史醒來知何處,歸路老更迷。蘇東坡公這位心智開闊周身洋溢著光芒的智者,總會把自己豐盈敏感的內心世界以各種形式表達出來。從這首詩中能夠大致了解到興廉村的風情及蘇東坡自己當時的生活狀況:遇赦北返的他暫住在有些荒涼簡陋的“淨行院”里,巧遇知音,興致正濃,榕樹林中有棲身之所,門外有水井一口,清涼的井水洗去腳上的泥巴,屋子裡鋪了新磚,上床便能酣然入睡,晨起乘一葉小舟,醉游十里清溪,竟不知今夕何處。生活在樸實的鄉民中間,很是愜意。

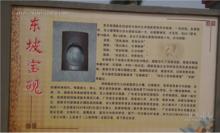

蘇東坡一生至情至性,不失赤子之心,最喜贈人以硯來表達淳厚的交誼。出於對陳氏先祖的敬仰,或是對陳夢英知遇知交之感。蘇東坡戀戀不捨離去,但北歸心切,辭別時,贈資養賢田十畝,囑以此田所得收入資助陳姓族人讀書,又將隨身珍藏的漢石渠閣瓦硯一方,贈給清官之後陳夢英留念,以勉勵陳氏子孫後代勤奮耕讀,並親手在硯台上題刻了自己的名字和四聯八句三十二字的硯銘:(此硯乃公元前200年漢朝名相蕭何所建的石渠書閣內寶硯),其硯長二十六點七公分,寬十七點九公分,厚二點六公分,正面上方刻有詩文,

詩曰:

其色溫潤,其制古仆;

何以致之,石渠秘閣。

改封即墨,蘭台列爵;

永宜寶之,書香之託。

第一聯,主要是表明了此硯的質地和樣式特點。第二聯,則是說明了此硯的製作,是用漢朝藏書閣中的大瓦改制而成。第三聯,大意是說此硯是由幾位“列爵”(政府官員)所制的(蘭台漢時稱藏書閣,唐時為秘書省)。第四聯,是東坡所寄殷殷之意,希望陳氏後代成為書香之家。 背面上方刻有篆書『漢石渠閣瓦』,下方豎刻二行草字『元符三年仲秋佳制』,右下方簽名蘇軾,又有一方印『奇珍。』以贈此硯,作為臨別贈言,寄託厚望,陳夢英得此硯視為珍寶。

蘇東坡在興廉村停留時,觀此山明水秀,風景秀麗,還語重心長的叮嚀『斯地勝景,當有文明之祥』。月余,斯地竟生出靈芝,於是,村民奔走相告,喜不自禁,家家在門楣之上書曰:『文明之祥』四字,以示吉慶。後陳夢英在生靈芝之處,創建一所書院名曰:『文明書院』,而紀念賢哲的飛鴻瓜印。此事跡《遂溪縣誌》亦有記載。書院的建築,呈一座兩層樓閣,坐東北向西南,大廳牆壁正中鑲嵌著蘇東坡的遺像。四周風景秀麗,古榕參天蔽日,濃蔭蓋滿,後面翠竹眏襯,顯影成一幅幅異彩紛呈的畫卷,極為雅觀。創建文明書院後,他深深體會到家鄉的文化落後,為振動興文化事業,乃掌教文明書院於終生。

陳夢英公生有五子:長克隆、次克旺、三克江、四克讓、五克養,長得生龍活虎,堪稱一表人才。蘇東坡公為陳夢英公擇雙村的風水寶地,耿耿於懷,於宋徽宗崇寧五年(1106年),從遂溪縣興廉村(現遂溪縣樂民圩)遷居現遂溪縣河頭鎮雙村開族創業。為後日之流長木茂,激勵後代勵志修身,懋成徳業,既羽翼長成,應分居各釁,非使其自立不可,留長子克隆以待晨昏定省,其餘四子不負父望,分別踏上充滿希望與憧憬的遷途,分居各地興家創業,另立家園;單單5世祖陳夢英公生五子今分居各地有179條村莊,裔孫有十萬多之餘,暫不包括陳懽公始祖二世次子廷材公系與二世三子廷輝公系,與二世長子廷秀公系的四世包義公系人口,成三雷地一大名門望族。

陳夢英公為教育後代而至垂暮之歲,積勞成疾,於南宋高宗紹興九年(1139年),得病難治,與世長辭,亨年79歲,他一生雖不走出仕途,但心懷桑梓,報效社稷。為人忠厚憨直,溫文爾雅,心無芥蒂,堪稱一表不凡之軀,他的崇高理想與風範,永駐人間。

史料記載,蘇東坡一生除贈三個兒子蘇邁、蘇迨、蘇過、侄子蘇遠各一硯外,還向好友道潛、范百祿、范祖禹、晁說之,學生薑唐佐(海南第一個進士),“處士”陳夢英等人贈過硯。據了解,傳之於當世的僅有遂溪縣雙村陳氏這方“漢渠瓦閣墨硯”,其它均不知所終。故陳氏所傳之“蘇硯”實乃真正的稀世珍寶、國寶。

陳懽

陳懽雙村陳族-北宋瓊州剌史陳懽公家訓

惟我

太始祖自福建省興化府莆田縣世居祿嶺鄉諱懽妣李氏於宋太祖開寶四年南漢平擢為明經高第並進士學位十三年詔任浙江省台州府寧海縣令三載政清民和曹太尉題升為瓊州府剌史適游寧春亭亭之北有井名粟米西南諸峰山水相咉高下得所惠風和暢遂留心不捨複流數次是夜壬戍夢有一綸巾秀士揖而言曰子不歸之此非盛地也祖曰高姓士曰「韓韓家孤臣黃石高弟也」祖曰「盛地於何」士日「象郡其地蠶村西南封侯萬戶」語畢拂袖而去醒思鬱郁時寄語懷後十七年間任滿榮歸船浮石灣數日風阻波浪不息宿伴魚蝦祖乃仰天嘆息後復夢士曰此地即蠶村西南詢而不答因登岸散觀問土俗民情長者僉曰「漢志象郡其地然也」祖愈細訪始得蠶村名實及越山遍覽至海濱兌祿地見水光接天海波不興朝北向案文峰崇峻乃卜茲土與周林二始同居迨十有三載始置稅田八畝於北界洋熟田數畝於西南坑以延師教訓嚴列款戒至真宗朝海寇迫掠周林二姓散逃祖乃移居北界壽八十有三而卒繼祖秀公葬太祖於原住場秀公卒顯祖先公復葬先人之兆自太祖以至五世承先人後者惟我一身幸天祚爾世浚其源五支俾為後日之流長木茂也茲爾長克隆次克旺三克江四克讓五克養羽翼長成分居各璺因置民稅十七餘畝蘇田黃姚之所以隸中啚第恐世遠人湮本源失傳乃序遺訓以詔來世焉余雖百拙每期爾後人勵志修身懋成德業他曰或以德行而顯或以科第而榮則所以光前垂後者余實望之故匯是編集注設譜俾爾後人一見瞭然明若指掌雖百世可知也世世子孫各務孝友傳家詩書名書名國不犯不凌勿乾太祖明訓以玷我家聲可也。

其家訓條款開列後

前言

家訓是一種宗族文化,以立身治家之道告誡子孫,以家族之制度準則而啟發與約束,訓後代以道德人倫待人,提倡揚善、睦親、睦鄰之尊家聲,弘揚孝悌忠信、禮廉恥為本,正倫常之風範,仿五常之情操。為興家風之丕振,保世代之長流,我太始祖懽公於在生之年,既和靄又嚴肅,語重心長地制訂家訓十六條而告誡與訓導後人。此訓,雖宣揚封建倫理之一面,但亦為當代所借鑑。今將家訓條款逐一臚陳於後:

一、劬節之恩義籌地務在孝順間有前後異母事同一體若忘卻恩義先靈禍之天神誅之及親喪大事務在盡誠棺槨殯殮務須堅固葬在七七百日之內不可久停枯骨致人事不吉且久留必遭風雨之患蟲蟻之殘不孝之罪莫大焉誨爾孑孫永鑒家訓。

二、家庭中務在和順凡事寬容勿狂言暴戾致損家道及婦女更要貞節自守動止語默不出閨門或有入廟禮佛鳩集結緣師尼巫僧猾言唆婦者絕其交接斷其往來恐被煽惑敗壞家風宗子族正嚴加斥絕此乃家中第一關節也誨爾子孫永鑒家訓。

三、宗族間綱紀大義務在嚴肅勿致踰閑尊卑老少各循其分勿倚老作憊勿以少凌長秩曰天秩序曰天序其情順焉其理安焉族誼恰焉誨爾孑孫永鑒家訓。

四、父兄尊長務以德行自重表率子弟嚴督後生謹其言語端其趨向講明八行六事賞罰精詳推舉師範不論叔侄務以字問為長若無師範必悞子侄誨爾子孫永鑒家訓。

五、謀生門路為子侄必要專心致志虛心受教期為完人間有士農工商不一其業者各宜安分守已內儉外勤勿效讒言倘不安命守分欺人罔天則利未至而害則隨天神降災王法不宥殞滅身家無地可逃勢所必然誨爾子孫永鑒家訓。

六、夫婦實天緣糸定務在和順夫唱婦隨勿因顏色粗鄙勿因飲食淡薄相互妒忌若嗔絕者是禽獸也宗子族正宜多方勸諭以正家風誨爾子孫永鑒家訓。

七、婦人四十無子方可娶妾以為後計若婦人多方妒忌圖計百出長舌百端誣害夫家是婦之不肖也宜帶妾遠居生子以防妻毒若妻有子又無別故不肖而夫寵妾以凌嫡致嫡庶異心兄弟異母后有爭奪起禍者是丈夫之不仁也宗子孫正宜多方勸諭勿懷家聲誨爾子孫永鑒家訓。

八、冶家務在勤儉守法節財用之費嚴內外之防男則義方垂訓女則貞靜宜家待奴僕務在寬恕勿致各責苛求撫奴婢務在嚴肅勿致不遜怨恨古雲減獲亦云子也我圖彼力彼圖我食誨爾子孫永鑒家訓。

九、賭博乃傾家之門橐盡囊空典當盤本不知輸如墜地嬴若升天徒使一身汗如流水兩耳熱如火燃如醉如夢廢寢忘食子啼妻號蔽耳不憐家計由茲傾敗妻兒由茲讒言將數十年之儉積父兄之艱苦不足一場之花耗更有甚者兄誘弟賭叔伴侄場廉恥盡喪可不痛哉誨爾子孫永鑒家訓。

十、祭祀不拘家廟老少務欲衣冠整齊蹌蹌濟濟有事為榮勿致習齊東野人語若執迷不悛棄禮藐法宗子族正擯之祠外再有不遵合族鳴究倘依阿縱容是與禽獸同群非名教中人也誨爾子孫永鑒家訓。

十一、子侄勿習刀筆唆起詞訟結黨糾棍計害善良損折陰功天誅神罰且訟出於不得已而後可去古雲一字入公門九牛拖不出忍一時之氣免百日之憂誨爾子孫永鑒家訓。

十二、生日作樂良不孝也蓋子生之日乃父母危險之時若值此日哀思戚戚奚暇樂為追念劬勞奚暇宴飱惟六十以上子為親而稱觴焉稍可矣誨爾子孫永鑒家訓。

十三、出仕務在忠愛以光前耀後若違命貪污害民賊賢王法不爾容天誅不爾宥誨爾子孫永鑒家訓。

十四、耕牛宰殺觳觫流淚兩眼相睜目非徒睜蓋日有功於人無罪於世口不能言睜就死地誨爾子孫永鑒家訓。

十五、交友務在得人友有貪財肥已者有恃勢欺人者有浪酒盪游者有教唆詞訟者有窺嫖棍騙者煽惑分端其人不一務宜早絕勿致敗身辱祖玷我家聲可也為宗子族正者當先諭防誨爾子孫永鑒家訓。

十六、時作樂歌舞亦人間樂事過於演戲多招不祥若偶爾遇村鄰遭度乃休戚相關雖素不睦亦當扶危苟不設身處地是不仁也宗子族正必諭禁之誨爾子孫永鑒家訓。

北宋瓊州刺史陳懽公墓誌-雙村陳族

陳懽

陳懽水有源,樹有根,人有先祖,懽公者,乃吾之太始祖也。公生於後唐莊宗同光元年(公元923年),世居福建省興化府莆田市祿嶺鄉。公天資聰穎,文章猶如波濤泛濫,湖海蓄存,深廣淵博而不受拘束,於後唐周太祖顯德三年(公元956年),朝試倫理會考優取明經,後隨曹彬將軍佐趙匡胤於兵變陳橋,征戰而立奇功,堪稱北宋開國勛臣,開寶元年(公元968年),赴授浙江省寧海縣令,在任三載,治理寧海整源有序,扶危濟困為民造福,政績彪炳,贏得朝廷賞識,開寶四年(公元971年),經曹彬太尉薦詔,升粵海南瓊州刺史,公志安社稷,治寧海而樹政風,義瓊州而留英名,瓊海人民稱為北宋清官。

政暇之餘,卻縱情于山水之間,訪幽探奇,一日適游勝地寧春亭亭之北,群峰突兀,山水相映,風景秀麗,遂留心不捨,復游數次,是夜夢一綸巾秀士揖而告曰:[子不歸之,此非盛地也。]公詢盛地伊何?曰:[象郡其地蠶村西南封侯萬戶之地。]語畢拂袖而去。醒思鬱郁,時寄諸懷,銘刻心坎。至宋太宗端拱元年(公元988年),十七載任滿榮歸,渡海返海,忽遇狂風,舟浮石灣東岸,阻隔數日,夜間仰觀星漢,是夜冥冥中復夢前事,次日登岸探訪,詢土人曰:[此地漢志象郡蠶村是也。]越山窮覽,納天地之靈氣,集宇宙精華,南來龍脈綿長,北去之勢雄偉,仰觀日月星辰,俯察山川湖海,四野蒼茫,喜睹山花綻放,雲開霧散,靜觀雨後斜陽,胸生勃然留戀之故,擇此開族立業,旋穩居林泉。至真宗鹹平三年(公元1000年),因海寇騷擾,移居北界而度暮年。他一生為國效忠,為民勤政,積勞成疾,垂危於彌留之際,囑子廷秀[吾逝歸葬舊住場]以示不忘故里,於真宗景德三年(公元1006年)仙逝,亨年83歲。子遵父命,將靈柩移蠶村厝於原居正廳(今墓址),宋真宗御賜謚「廉能」。妣淑愛李恭人歿與公合葬於此,二世祖廷秀公卒,亦葬於先人之側。

公瓊、雷、閩各留一子,在瓊(海南)一支2世祖三房陳廷輝公未訪歸源。在雷2世祖長房陳廷秀公一支,傳至五世夢英公猶單身一人,後生五子。閩(福建)一支2世祖二房陳廷材公,於宋真宗鹹平四年(公元1001年),宋室南渡,皆輔宋南來定居遂邑嶺頭村。兄弟倆在雷分支繁衍,奠下基業,成雷一大名族。

公塋於清嘉慶二十四年修葺,年代久遠,水土流失,目睹難堪,族人提出重修之舉,於一九九九年仲夏修建,呈三級平台,以花崗岩石板圍欄,重刻大碑記,增刻廉能石碑,墓後建土神碑二座,增建九層尖形石塔一座。2005年4月6日,遂溪縣人民政府公布為第四批文物保護單位,立樁、丈量、確定保護範圍,在墓三級平台第二級平台邊緣建一座石制的保護標誌訪。

此為懽公之室,牢固且安穩,靈寢則千年福地,其恩澤而利後代,地靈而造就精英,功名鼎盛,氣貫山河,叱吒風雲。更具有研究民族發展史,及朝廷命官傳播中原文化,開發雷州半島人文歷史的高度價值,此墓堪稱於雷州半島罕見之千年宋墓。