簡介

陳家桅桿

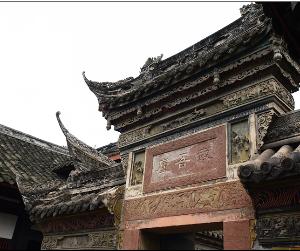

陳家桅桿門前豎立雙斗桅桿,院內建築為穿斗木結構,大小12院,組合精巧緊湊,布局大方合理,磚雕,石刻,泥塑十分精湛,祠內擁有兩方滿漢兩種文字對照的皇帝聖旨碑,號稱"川西第一大盆景"的青城山縮微景觀,展現了我國勞動人民卓越的創造力及中國古代博大精深的建築藝術。

陳家桅桿可稱川西民居的“大觀園”了。即便今天,憑欄眺望,仍可想見當年起宅興園主人家的殷實豪邁、揮金如土。

陳家桅桿占地約十畝,四周溪水環繞,門前豎立雙斗桅桿,巍然屹立,氣勢雄偉。院前照壁橫陳,八字粉牆分列兩旁,牆上鐫有浮雕石刻,鏤空的福壽二字和蝙蝠圖案工藝精湛,黑漆卷拱重檐大龍門,檐上花鳥彩繪,光彩奪目。

院內建築分為三組,第一組是正中三重住宅,分為前廳、二廳、正宅三重大院。屋頂飛檐翹角,半拱五色彩繪,四廳山水壁畫,綠窗紅柱,是主人生活起居之所。第二組是西側小花廳,前有“翠柏山房”,布置典雅。四壁有名人書畫、石刻,書房三間內置鳳雕書案,楠木書櫥陳設有序,是主人讀書、授業之所。後有忠孝祠,內有石拱橋,橋上人物浮雕,橋下魚池照影。祠內正面石壁上有主人畫像和石刻宗譜,設供桌香案,是祀祖之所。

第三組是東側大花廳,其龐大和精美為整個建築之最。院內正面有照壁,兩端石砌牌坊大門,中有戲台,四周有走馬轉閣樓,雕樑畫棟,曲折迴環,登樓遠眺,景色盡收眼底。院西築有亭閣水榭、魚池石山,疏密有致,渾然一體,竹樹掩映,清出絕塵。特別是池中石山,高僅七尺,闊不足一丈,山上竟配置青城山全景,樓台亭閣、宮觀殿廊,應有盡有。

交通:成都百花潭中心站乘公交309路(或309A路),溫江城區轉乘204路;

成都金沙客運中心乘至溫江班車,溫江客運中心乘204路。

來歷

這個問題問一百個人,九十九個人說不出所以然。《溫江年鑑》也沒有明確的說法,有道:“門前原豎立有雙斗桅桿,故人稱為陳家桅桿。”新出版的《歷史文化名城成都》(四川文藝出版社)涉及僅數語:“成都溫江區壽安鄉清代陳家桅桿是川西平原僅存的集住宅、宗祠、園林於一體的複合式傳統大型宅院,占地10餘畝,建築面積2736平方米,大小庭院12個。”

桅桿原系江河船行航標與帆桿,在並非水鄉的川西民居前庭,罕有設造。川西民居常見多照壁,多天井,多牌坊,多木芙蓉。陳家桅桿為什麼在“門前原豎有雙斗桅桿”,鄉民因此呼陳家宅第為“陳家桅桿”,這是一個有趣的事情。天高皇帝遠的鄉下蜀民見識也僅只停留在捕魚行船的“桅桿”上。有人推測,陳家在北門高豎所謂“雙斗桅桿”,並非桅桿也,乃是京城皇殿廣場常見的華表(形同雙斗桅桿)。陳氏父子不知何原因自京卸官攜金返蜀,匿鄉造宅隱居,仍不忘京華,不忘聖恩,築雙華表於北大門前,朝夕相對,正是效忠之意。父子身份不俗,由此可見一斑。而鄉民呼為桅桿,主人並不糾正,匿笑不語,讓其以訛傳訛,又可見腹機之深密。

修林茂竹雞犬之鳴中,這座豪華的川西鄉間民居,赫然有洗不去的帝京天威的烙印與痕跡。從它中西合璧的建築風格上可看出,它開時代風氣,領時代潮流,倘若不是見過大世面者,斷不可能在19世紀初葉即在蜀地邊隅造出如此“洋房”,令人恍然有入清代最“洋盤”的“津門”之感。

然而這是去京三千里的青城腳畔,陳家桅桿建築藝術風格擺在那兒,一一都可待驗證。

題壁詩

陳家桅桿

陳家桅桿唐代熱愛成都的詩人劉禹錫有名作《再游玄都觀》:“百畝庭中半是苔,桃花開盡菜花開。種桃道士歸何處,前度劉郎今又來。”倘徉在這座清代宅園中,主人的書屋“翠柏山房”有一首較為完整的詩作,原鐫刻石壁間,顯系主人得意言志之作,其謂:

春花開得早,夏蟬枝頭噪。黃葉飄飄秋來了,白雪紛飛冬又到。嘆人生容易老,倒不如早清閒,樂逍遙,雖不能成仙了,倒亦不至泥俗滔滔。

下署同治八年了一居士。於此我們知道陳家桅桿那位隱歸鄉間的京宦父或子,原號稱了一居士。“了一”,寓意一了百了,他究系什麼事,才如此了一至此呢?這首詩酷近白話詩,清新明白,了一居士應是一位從富貴熱鬧場出來的性情中人。他的作品鐫刻牆上,保存下來,不一定是他自己所為,但經歷的年歲不少,傳人拱壁存留,未加毀壞,看來一定是十分珍重他的一番心愿。

為了逃避俗流,隱居鄉間,以求一了百了,主人家的歸田吟詠心情,從這首詩中反映得十分透徹。但與曹雪芹以及身邊親友當年的清貧苦吟還是不同,住著豪華的大宅子,呼奴喚婢,吟詩作畫,這樣的隱居生活,正是二千多年來中國封建士大夫文人的理想生活與最佳結局。但更多的人並不能如願以償,他們或者在政治鬥爭中敗北,遠充邊塞,暴死無蹤。或者家被抄檢,流落為貧民,溫飽堪憂,賁志而歿。倘為一介村夫,自食其力,小康生活,像陶淵明那樣,要算萬幸的了。陳家桅桿的主人身世不凡,可以富貴還鄉,宅甲一方,百年後,真令人懷疑他的身份,當然,如果他真是智慧勝出,且為人善良,像古賢人那樣,則還是有一些令人羨慕他的僥倖。

主人結局

陳家桅桿

陳家桅桿“陳家桅桿”歷史傳奇的見證人、73歲的費光明老人的講述:從清代開始,歷經幾代人的繁衍後,陳家最終沒能按照老祖宗陳宗典的意願繼續興盛下去。到上世紀初,由於人口越來越多,一個布局精巧典雅的大宅院不得不分給眾後人居住。連第一代主人陳宗典視為驕傲的後照壁前,也蓋起了房子住人……他講述出鮮為人知的故事。

1910年前後陳家桅桿的第七代孫,年僅30歲的陳利石眼看時局動盪不安,頗有“中興”雄心的他將自己的幾十畝田地悉數出售,買得吳家場(今壽安鄉)民團大隊長的官銜,確立了自己在吳家場“土皇帝”的地位。

20年代前後,陳利石在普興橋(今新河)自立碼頭,建立了濟人堂袍哥會,自任袍哥總舵主,手下數十個嘍羅每天寸步不離,前呼後擁,就連有1000多號人槍的袁家山大土匪袁學通也不得不讓他三分。1939年,袁學通之弟弟進入柳江場,陳利石之子以緝煙匪的名義將其打死,袁學通聞訊後發誓要血洗柳江場。一時間,柳江場上如臨大敵,人心惶惶,鄉民為避禍紛紛離家逃難。此時,陳利石以自己在袍哥中的“聲望”,只身前往袁家山說服袁學通放棄報復,化解袁陳兩家的矛盾,解了柳江場之危。此事讓陳利石聲震江湖,四面八方的袍哥組織紛紛前來拜碼頭,拉關係。陳利石天天在吳家場自己的陳家飯店接待各路“袍哥”與江湖朋友,漸漸入不敷出,他將自己掌管的數百石兵糧私下賣出彌補虧空,但很快東窗事發,陳利石逃往灌縣蘇家渡避風頭,白天,幾百個士兵在陳家桅桿,吳家場陳公館裡四處抓捕陳利石,一到晚上,陳利石卻與帶隊軍官在一起玩麻將。只等風聲平息後再度出山。陳家桅桿的其他住戶紛紛避難逃離,陳利石乘機將這座古宅據為己有,成為古宅的最後一個主人。1946年,陳利石指使手下將吳家場鄉長黃仲仁打死,讓自己的嘍羅做鄉長,吳家場大小事務悉數落入他的掌握之中。但不久,陳利石的土皇帝夢隨著解放大軍的入川而破滅了。

1950年臘月,陳利石帶200多人的叛亂隊伍衝進吳家場,殺害了我解放軍駐吳家場軍代表何某,此時人到暮年的陳利石就任成都西區叛亂總指揮。但陳利石注定要被歷史的車輪碾碎,15天后,這群烏合之眾僅僅一個早晨就被解放軍打垮了,陳利石也死於亂槍中。陳利石死了,陳家桅桿也恢復了平靜。

未解之謎

陳家桅桿

陳家桅桿陳家桅桿記載陳氏家族上百年的變遷史,也濃縮了川西壩子的百年滄桑。據史料記載,陳宗典原籍重慶璧山,是什麼原因使他違背葉落歸根的慣例而從京城直接來到了溫江定居?是哪一個能工巧匠將川西民情與居住文化相結合,設計出這樣精美的院落?陳家桅桿所用巨大木材是從哪裡運來的?陳家桅桿前照壁上,殘缺的一組8個雕刻精細的人物源於何處?一說是八仙過海,但當地文史研究人員否認了這種說法,由於雕像已經殘缺,他們也無法給出一個準確的解釋。

據說在過去的百年歷史中,陳家桅桿附近曾經數次挖掘出深埋地下的銀錠,上面都鐫刻有:“此銀只能用於修建房屋”的字樣,為什麼留下這樣的字樣?是誰埋藏的銀錠?看來陳家桅桿留下了許許多多的秘中之秘。

選址建宅之謎,主人之所以選擇遠離通衢鬧市,甚至難為人尋及處,除了他本系此地土生土長、葉落歸根外,隱居與消遁,應是他當時擇址建宅的真實情況。編寫於2000年的《溫江年鑑》這樣介紹:“清代鹹豐年間,翰林陳宗典及其子武舉陳登俊所建設。”別無更多訊息。考究這段話,頗見意趣,翰林系在京文官,武舉則為武科舉人,一對父子,一文一武,我們敢情要問,他們真是一對父子嗎?抑或是化了名的一對主子與健仆,他們為什麼要遠遁出北京,到川西最蕭條的鄉間荒野築屋而居?從此於此休養生息,世代不遷移。

謎永遠猜不透,猜下去也只能是啞謎。金庸的小說憑野史傳聞寫乾隆皇帝乃漢姓陳氏所誕。但陳家桅桿去乾隆帝遠矣,奠基之時,西太后還不是太后,還叫蘭貴人,二十掛零,如花似玉。從陳家桅桿莊園將青城山全景完整濃縮打造於後庭花園,可以看得出來,主人選址有“為愛青城地”(杜甫詩)的重要緣故。但既如此,為什麼不逕選青城山居住,像今天的人購買青城別墅那樣,直接投身青山懷抱,他卻拋卻便宜,相去青城山不下十公里,只可遠眺,不可近玩,他又是什麼樣的心思呢?

變化

近年來,陳家桅桿因其典雅的造型、豐富的歷史文化內涵等優勢受到眾多古裝影視劇組的青睞。2010年 9月上旬,由四川電視台、慈文傳媒有限公司、上海辛迪加影視有限公司聯合出品的年度苦情大戲《菩提樹下》在陳家桅桿開拍。說起選擇陳家桅桿作為拍攝場地的原因,該劇現場製片人稱,陳家桅桿具有典型的清代建築風格,保存也很完好,很符合該劇劇情的需要。他們在四川選了很多地方,終於決定“落景”於此。

從古蹟作為影視劇拍攝場地的轉變,當地還經過了一些波折。因為擔心原景被破壞,相關部門負責人曾猶豫了許久。但後來,他們還是選擇了支持拍攝。“我們希望通過電視劇的宣傳,陳家桅桿能為更多人熟知”,當地文廣局相關負責人告訴記者:“每天拍攝我們都會有專職人員到場,監督劇組的拍攝是否會對景點造成損害。”就這樣,每天一開拍,負責人就來到劇場監督,直到拍攝完成收工,他們方才下班。

景區演變成影視基地,已逐漸成為了一種風氣。寧夏的鎮北堡西部影視城,因其古樸荒涼而別具一格;位於浙中的橫店影視城,因其完善、綜合的配套而被譽為“中國好萊塢”。作為“新人”的陳家桅桿,雖然目前略顯單薄,但依據大型影視基地的創建史,以及溫江北部國際鄉村度假產業的加快推進,陳家桅桿前景可期。近年來,已經先後有電視劇《家春秋》劇組將陳家桅桿作為劇中高家大院的外景地;另外,川劇電視劇《王熙鳳》也曾在陳家桅桿拍攝。