生平簡介

1

1 陳訓慈先生(1901一1991),字叔諒,浙江慈谿官橋(今屬餘姚)人,是我國著各愛國人士、文史學家。1924年,畢業於國立東南大學史學系,歷任上海商務印書館編譯所編輯、中學歷史教員、浙江圖書館館長、浙江大學教授等職。新中國成立以後,受聘為浙江省文物管理委員會專任委員兼圖書資料室主任。1981年後,改任浙江省博物館顧問、浙江省政協文史資料委員會委員,直至逝世。

陳訓慈先生是一位愛國學者,將畢生精力獻給了我國的文化教育事業。在任浙江圖書館館長期間,大力推行普及社會教育與提高學術研究的辦館方針,主持創辦的《文瀾學報》以“研究中國學術,闡揚浙江文獻”為宗旨,是浙江第一家省級學術刊物,至令在國內外享有很高聲譽。抗日戰爭時期,他受竺可楨校長委託,與同事一起,在艱苦條件下籌建並主持浙江大學龍泉分校,並歷盡艱辛將浙江圖書館藏《四庫全書》輾轉運抵大後方,為保護這套叢書立下卓越功績。

陳訓慈先生一生著述宏富,主要撰著有《世界大戰史》、《五卅事件》、《清代浙東之史學》、《浙江圖書館小史》、《甲午戰爭歷史教訓》,以及與人合寫的《萬斯同年譜》等。對於近代浙江文史,他如數家珍,為省政協文史資料委員會編印出版的《浙江文史資料選輯》,口計筆述,甚多擘劃,內中凝聚他的許多心血。

陳訓慈先生關心祖國統一大業,時刻懷念在台灣的親朋故友,希望儘快實現國共第三次合作,為統一祖國、振興中華的偉業而共同努力。

陳訓慈先生一生追求進步,熱愛黨和國家人民,勤勤懇懇,兢兢業業,謹嚴治學。誠以待人,忠厚謙恭,艱苦樸素,平易近人,久為學界楷模,桃李遍及海內外。沙孟海先生在賀陳訓慈先生九十壽辰寫的上副對聯中說:“美意延年本身是歷史人物,高文壽世到處見愛國情懷”,這正是對先生一生最恰當的評價。

陳訓慈

陳訓慈(1901.7.5-1991.5.13),字叔諒,浙江省慈谿縣(今餘姚市)二六市鄉官橋村人(國民黨第一支筆陳布雷之弟)。1924年畢業於南京東南大學歷史系。歷歷任上海商務編譯館編輯,中央大學講師,浙江圖書館館長,浙江大學史地系教授,浙江省博物館圖書資料室主任。一生著述很多,對兩浙文獻、文物搜求與求證,甚有貢獻。中國當代著名愛國人士,中國圖書館界老前輩,知名學者,文史學家、圖書館學家。

2

2民主革命時期,1919年在寧波效實中學讀書時,參加了“五·四”愛國學生運動。

大革命時期,受其胞兄陳布雷的資助與培養。1924年1月南京東南大學歷史系畢業後,在浙江大學史地系工作。1925年上海“五·卅”慘案時,任寧波效實中學歷史教員,在校內團結青年學生,創辦《愛國青年》雜誌,宣傳內除軍閥,外抗強敵的主張。後任上海商務印書館編譯所編輯。

土地革命戰爭時期,1932年1月任浙江圖書館館長。任職期間無論是公共圖書館對社會的開放,各類刊物的編印,還是文獻展覽會的成功舉辦,都使浙江圖書館名聲因之大振。強調圖書館的服務必須走向社會,指出“現代圖書館已不能‘坐而論道’,被動地待人上門。而當主動地深入社會,以為推動一切事業之主力。”那時在杭州市設定圖書流通部三處,民眾書報閱覽處五處,還設有一個流動書庫,每天在市內作定點巡迴,就連錢塘江的渡輪上也能見到浙江圖書館的流通書刊。可以說當時的服務是一流的。這種主動、開放的讀者服務理論,對當代圖書館的服務工作仍有啟迪。還主持創辦了《文瀾學報》、《浙江省立圖書館館刊》。其中《文瀾學報》是浙江第一家省級學術刊物,由於有馬一浮等知名學者的撰文,當時刊物影響較大。自己亦在刊上也寫了不少有價值的學術論文。

抗日戰爭時期,任浙江大學教授兼浙江圖書館館長,受竺可楨校長委託,與同事一起,在艱苦條件下籌建並主持浙江大學龍泉分校。1937年8月日寇在金山衛登入,杭州危在旦夕。積極回響抗戰號召,聯合在杭州的浙江大學、浙江醫專、西湖藝專及西湖博物館等7個文化單位創辦了浙江省第一個抗日救亡刊物《抗戰導報》,先後撰寫了《我們願是全國總動員的一員》、《國際現勢與白救之道》、《注視全面,打破悲觀》等文章。文瀾閣的《四庫全書》和浙江省立圖書館的大量圖書急待搶運。遂四處奔走,親自去省教育廳催撥運書經費,當時的教育廳對此事抱不負責的態度。感到非常生氣,又非常著急,終於經過自己的一番努力,籌集到一些資金,將文瀾閣《四庫全書》在日軍進入杭州之前,安全地運出杭州,抵達富陽。再找來大卡車,千辛萬苦地將《四庫全書》運抵大後方貴陽威西門外山上地洞內。同《四庫全書》放在一起的還有《古今圖書集成》、《永樂大典》等。除浙江圖書館的一些珍、善本外,還負責把著名的寧波天一閣藏書也搶運出來,運到浙南龍泉一個小山村。

3

3解放戰爭時期,抗戰勝利後又自始至終地將《四庫全書》等珍貴圖書館文物運回浙江(今天人們在西子湖邊浙江圖書館古籍部能看到保存完好的《四庫全書》等圖書,不能不為其的搶運精神所感動)。

中華人民共和國成立後,受聘為浙江省文物管理委員會專任委員,兼浙江省博物館圖書資料室主任。1981年後任浙江省博物館顧問,浙江省政協文史資料委員會委員。對浙江文史如數家珍,為浙江省政協文史資料委員會編印出版的《浙江文史資料選輯》,口授筆述,凝聚其許多心血。關心祖國統一大業,懷念在台灣的親朋故友,希望儘快實現國共第3次合作,為統一祖國、振興中華而努力。勤勤懇懇,兢兢業業,謹嚴治學。誠以待人,忠厚謙恭,艱苦樸素,平易近人,久為學界楷模,桃李遍及海內外。是浙江省政協第一、二、三、四、五、六屆委員會委員,中國民主同盟浙江省委顧問。

1991年5月13日因病在杭州逝世,享年90歲。著有《世界大戰史》、《清代浙東之史學》、《五卅事件》、《浙江圖書館小史》、《甲午戰爭歷史教訓》以及與友人方祖猷合寫的《萬斯同年譜》等,譯有《史之過去與將來》、《歷史之價值》、《戰後德意志歷史教育》等文章。

十二藥叉荷負有情,漸修梵行,光輝一心一世界;

七千眷屬盛陳大願,護念神力,證得三藐三菩提。

——題浙江省杭州市西湖靈隱寺藥師殿

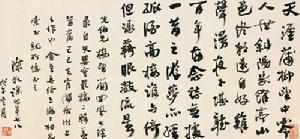

賀贈陳訓慈聯

美意延年,本身是歷史人物;

高文壽世,到處見愛國情懷。

——1990年西泠書畫院院長沙孟海賀陳訓慈90歲華誕

此聯正是對陳訓慈一生最恰當的評價。

悼挽陳訓慈聯

胸有五車史藉;

心無一點塵埃。

——裘樟松挽陳訓慈

4

41991年5月24日下午,著名愛國人土、史學家、浙江省博物館顧問陳訓慈遺體告別儀式在杭州舉行。中共浙江省委副書記劉楓,中共浙江省委常委、宣傳部長孫家賢,浙江省人大副主任吳敏達和浙江省政府、省政協、省委統戰部、省文化廳、民盟浙江省委等有關部門的負責人,陳訓慈生前友好沙孟海及親屬子女300餘人參加了告別儀式。喬石及夫人送了花圈。送來花圈和發來唁電、唁函的還有:中共浙江省委、浙江省人大、浙江省政府、浙江省政協和民盟中央,以及浙江省級有關部門、慈谿市政府等,劉楓、孫家賢、夏仲烈、鐵瑛、劉亦夫、陳安羽、李德葆、商景才等領導同志及陳訓慈生前友好等。告別儀式上,浙江省政協副主席邱清華介紹了陳訓慈生平。他說,陳訓慈先生把畢生精力貢獻給了我國的文化教育事業,深受人們的尊敬。尤其值得稱道的是,1937年“七·七”事變後,他滿懷愛國熱情,聯絡浙江大學、浙江博物館等單位創辦了《抗敵導報》,呼籲全國人民奮起抗擊日本侵略者。同時,歷盡艱辛,將館藏文瀾閣《四庫全書》輾轉抵大後方,使浙江圖書館的珍貴藏書免遭損失。陳訓慈先生一生追求進步,擁護中國共產黨的領導,熱愛社會主義,治學謹嚴,為學界楷模。他生前關心祖國統一大業,時刻懷念在台灣的親朋故舊,希望儘快實現國共第三次合作,為統一祖國,振興中華的宏偉大業而共同努力。告別儀式由省文化廳廳長錢法成主持。

五四吶喊鋤漢奸;

七七抗戰保國粹。

——邱人鎬挽陳訓慈

鍾木叩嗚廿五史;

父師恩義十七義。

——沈敏之挽陳訓慈

斑馬文章,師儒德業;

忠誠愛國,百世流芳。

——86(歲)叟張慕槎挽陳訓慈

育英才,遐爾聞名艷桃李;

闡民主,群倫含悲哭先生。

——八旬弟子毛宗陛挽師陳訓慈

絳帳追隨,深沐春風化雨;

音容宛在,緬懷道德文章。

——盧菊莫挽陳訓慈

晚輩悲失尊長,音容宛在;

學界痛喪良師,典範永存。

——甥翁汶英、胡祖源率子平生、安生、亭亭叩挽陳訓慈

蓄德能文,事跡應登耆舊傳;

飭躬力學,儀型留與後來人。

——浙江省文史館館員周采泉挽陳訓慈

一生劬勞,鄉邦文獻賴紀述;

四部典藉,關山播越著辛勞。

——徐敏惠挽陳訓慈

博古通今,時賢齊聲推碩學;

鞠躬盡瘁,晚輩含淚仰師門。

——徐規、倪士毅合挽陳訓慈

才藻崇高,學問文章垂後世;

氣誼孚久,軌儀風範著千秋。

——汪濟英挽陳訓慈

象應少微星,彩落西山悲夏雨;

名登耆舊傳,芳流兩浙億春風。

——王松泉、詹嬴生合挽陳訓慈

甬水憶從游,化雨春水偏厚我;

武林時請益,徵文訪獻感多師。

——張令杭挽陳訓慈

四部塾通精研,不愧劬堂風範;

湖山雖依舊更,誰紹浙水文宗。

5

5——柳曾符率第挽陳訓慈

史學浙殺,魯殿靈光,正冀斯同匡後彥;

泰山其頹,哲人其萎,唯將萍藻哭先生。

——劉藻南挽陳訓慈

雙目難瞑,未及見家室團圓,宗邦統一;

千秋佳話,主要是政協供稿,文瀾保書。

——西泠書畫院院長沙孟海挽陳訓慈二聯(1)

此聯懸掛於陳訓慈靈堂中央,道出了陳訓慈的一生功績和追求。

無忝先德,無忝孔懷,風節足千秋,公是靄然仁者;

有功庠序,有功螂嬛,欲贊窮屋辭,人推一代儒師。

——朱淵挽陳訓慈

浙東史學,蹤式萬全,載筆有新篇,難得在身提見證;

兩岸人情,都求統一,崇朝驚怛化,料知毅魄未安恬。

——西泠書畫院院長沙孟海挽陳訓慈二聯(2)

上聯“萬”指萬季野(斯同),“全”指全謝山(祖望),皆浙東學派鉅子,是叔諒平日所佩服的。下聯“崇朝”,謂從天亮到午飯之間,喻時間短促。“怛化”,謂死亡之意。

訓誘望謙,謙懷霄月光風縱,必判明時亂世,立身皆自有高標,十襲新言將活版全刊,豈獨窮研驚閱廣;

慈和聽娓,娓見丹心熱血淌,須分皓首青絲,愛國貫能垂典范,三眠遺願盼神州一統,不惟祭告覺肩沉。

——楊陸建挽陳訓慈(40+40=80字)

此聯以鶴頂格嵌被挽者名。

附錄:【陳訓慈軼事、趣聞】

〖庫書苦旅〗

6

61937年抗日戰爭爆發,當時社會上流傳著種種小道訊息。有的說,東北淪陷後,日本人將瀋陽文溯閣《四庫全書》運往東京,而北京的兩套書宮內文淵閣、圓明園文源閣,也快要被日本人搶去了。因此,陳訓慈敏銳地覺察到杭州的文瀾閣《四庫全書》也面臨萬劫不復的險境。後來證實,陳訓慈的“覺察”是有道理的,據日本學者松本剛在《掠奪了的文化——戰爭與圖書》一書記述,杭州淪陷後不久,日本的“占領地區圖書文獻接收委員會”於1938年2月22日派了9個人從上海到杭州,尋找文瀾閣《四庫全書》。陳訓慈一面動員全館人員趕製木箱,準備裝箱轉移,一面積極籌措運費。但是由於當時管轄浙圖的省教育廳廳長許紹棣不屑此舉,再三拖延,不出運費,這便急壞了陳訓慈。此時他想到了浙大,想到了恩師,便專程找竺校長商議對策(竺可楨與陳訓慈因師生關係,感情篤厚)。兩人除共同向教育部力爭之外,還利用浙大遷校的卡車,分批裝運庫書,終於在1937年12月杭州淪陷之前搬出杭州。文瀾閣庫書的轉移啟運,藉助浙大西遷的運輸力量,使陳訓慈深受感動。想起清乾隆年間繕抄的7部庫書的不幸遭遇:圓明園文源閣庫書1860年被美法聯軍火焚;鎮江金山文宗閣庫書和揚州大觀堂文匯閣庫書毀於太平天國起義;只有北京宮內文淵閣、熱河承德文津閣、瀋陽文溯閣和杭州文瀾閣四部尚存。文瀾閣庫書也已歷經劫難,被太平天國軍隊毀去大半,後經丁丙、丁申兄弟和錢恂、張宗祥主持的三次補抄,才恢復全貌。如果庫書毀於日寇之手,這個館長不僅上對不起祖宗,下對不起子孫。面對沉重的遷移債務,陳訓慈將家屬安頓在老家慈谿,獨身奔走呼號,踏上遷移文瀾閣庫書的艱難之路。

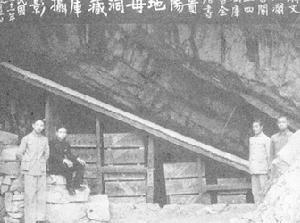

這次庫書的遷移,幾經波折,歷盡艱難。陳訓慈先是雇民船,將庫書遷至富陽石馬村趙宅,後將庫書遷至建德松陽塢再至金華,繼而覓車運至龍泉。後又從龍泉啟運,自福建浦城而至江山峽口,再上浙贛鐵路,過江西,到湖南長沙,從湘北到湘西,直奔貴州貴陽。如此經過5個月的跋涉,途經1600多公里。1938年秋庫書終於與西遷的浙大會合,存於貴陽西部的張家祠堂。後因日寇轟炸貴陽,又將庫書遷入貴陽城北4公里的高山之巔一個名叫“地母洞”的洞穴。此洞高約四五丈,洞寬約七八丈,附近極為荒涼,但卻十分安全。圖書界前輩張宗祥賦詩概括了這趟庫書轉移是與浙大“文軍長征”一樣悲壯的“文化苦旅”。詩云:“辛苦南征道路長,壽松秘籍在行囊。護書心血債全願,萬劫飄湘發奇香。天一叢殘懷甬上,文瀾安穩到黔陽。8000卷已歸何處,老友飄零淚數行。”庫書存儲於貴陽地母洞之後,竺可楨校長於1939年6月23日下午,偕貴州省教育廳人員,到地母洞查看庫書存放情況。看到只有兩名工人看守。打開一箱驗視,發現其中一些書已略有潮濕。當即商定,屋頂須以瓦代木,箱中書籍須晾曬,看護工作必須有人主持。此後歷任保管員,懷著對民族文化的摯愛與珍惜,恪盡職守。後期又將每年一次的曝曬改為春秋兩次,全年無停歇之日。如此歷時6年,終於將庫書保存完好,沒有受損。

1944年日寇從廣西北犯貴州,11月黔境告急,日寇長驅直入,貴陽人心惶惶。這時重慶的國民政府,特令地母洞庫書緊急遷渝,同時電告“浙大就地解散”,教職員工併入中央大學,動員青年學生開展抗日游擊戰,圖書資料和儀器設備在當地隱蔽。此令到達貴陽,浙大師生群情激憤。竺可楨校長當機立斷,電告當時正在重慶的陳訓慈,要他通過他的二哥陳布雷面謁蔣介石。陳訓慈接電,沒有二話,一面籌辦“地母洞”庫書運抵四川的有關事宜,一面說動陳布雷如此這般地快速行動。據說,當時蔣介石推說“不知此事”,陳布雷要他收回解散浙大的成命,否則便辭退不幹了。蔣說:“即使已有命令,也可改回來嘛!”竺校長在接到重慶的第二次來電之後,深感陳訓慈“保校”有功,訊息一出,全校師生無不歡呼雀躍,額手稱慶。浙大的西遷與文瀾閣庫書的轉移,終因竺、陳的師生之誼,和衷共濟,風雨同舟,唱響了一曲悲壯的史詩。1944年12月8日至23日,文瀾閣庫書終於運抵重慶青木關,同時又保住了浙大西遷的成果,陳訓慈可謂功莫大矣!1945年8月日寇投降,戰爭結束。重慶方面成立了以陳訓慈等3人為常務委員會的“文瀾閣四庫全書保管委員會”。1946年5月15日在保管會的妥善籌劃下,庫書取道川南入黔,經湘贛入浙,7月5日安抵杭州,庫書重歸西湖孤山藏書樓。