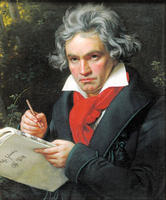

貝多芬畫像

貝多芬畫像樂曲賞析

降E大調第三交響曲共分四個樂章:

第一樂章,燦爛的快板,降E大調,3/4拍子。奏鳴曲式。這一樂章在當時是自交響曲誕生以來最宏偉壯大的樂曲,它外形精緻、巧妙,變化無窮。

這一樂章,最重點在於發展部和終結部的擴大。樂曲由兩個降E大調主和弦之壯大強奏開始,然後大提琴便奏出分解和弦的第一主題,經過一段發展,由雙簧管、單簧管及長笛依次奏出新的動機,不久春風煦日般的第二主題亦由雙簧管提示,再轉手予長笛及第一大提琴。

發展部乃此樂章之核心,以第一主題為主,變化多端,樂曲進行得極為緊湊,同時也有新主題登場,這個新主題,在弦樂所演奏的連續屬九和弦音量逐漸減輕之時,順暢地在E小調上出現,並且與第一主題互相交錯,其後亦於終結部分再次出現。再進入再現部份四小節前,法國號吹出第一主題之主和弦音,與之同時出現的第一小提琴音卻是七弦音,結果主和弦音跟屬和弦互混合,當年不論排練或首演,皆是由貝多芬操刀的。然則,不少樂團在現時之演奏皆採納華格納之修訂譜。經過再現部,便進入幾乎可稱作“第二發展部”之終結部,而樂曲所帶出之熾烈感情,跟華格納一言“恰似自然的熔鐵爐一樣,表現天才於青春期所湧現之種種情緒”相吻合—特別在最後第六五五小節到六六二小節小喇叭光芒發丈地高鳴第一主題,更叫人熱血沸騰。第二樂章,葬禮進行曲:極慢板,c小調,3/4拍子。這個樂章具有鮮明的賦格曲效果,響徹著嘈雜的戰鬥聲和兇猛的騎兵嬉遊曲。本樂章極為著名,經常單獨演出。這是個沉痛悲戚,但又美到極點的樂章。在第一小提琴弱奏當中,哀婉的主要主題淒淒而現,降B大調的中間部,仿似撫慰破碎心靈,未幾,又返回降b小調,情緒亦由此再起高漲,跟死神的咆哮毫無分別;而主題的喃喃自語,亦靜靜結束此樂章。

第三樂章,詼諧曲,活潑的快板,降E大調,3/4拍子,整個樂章圍繞著開始部分的弦樂主題而展開,力度逐漸加強,顯得樂曲充滿悠閒自得的氣氛,令人沉醉。

跟第二樂章剛剛相反,此樂章呈現無比朝氣,全曲以常動式的性格展開,作曲手法簡潔細緻,跟大師理念同出一轍。主題在弦樂輕快的伴奏當中,由雙簧管興高采烈地呈示,中間部(Trio)可謂名副其實三重奏,三支法國號巧奪天工的呼應配合,美妙之至,主部再奪後,有二十小節之終結部,最後強而有力地結束。

第四樂章,終曲,甚快板,降E大調,2/4拍子。樂章的主題採用貝多芬早年的普羅米修斯主題,並以短的經過部和發展部共同構成自由變奏曲形式。

此樂章加入賦格曲及奏鳴曲式的特徵,交融成別具一格的新曲式,更因此表出貝多芬之創作理念。該樂章包含兩大主題:首先是從樂章開始由弦樂撥奏呈示,接著雙簧管及單簧管隨後奏出輕快、及與第二主題相近似之鏇律;另一個對貝多芬支持者而言實在不會陌生—貝氏早於1799年至1801年負責作曲的舞劇“普羅米修斯”之終曲及1801年作曲之“十二首方舞曲”第七曲當中,使用此曲作主調。上述兩大主題亦曾在1802年之“十五段變奏曲與賦格”(作品35,又稱“英雄變奏曲”)當中亮相。

樂曲由上述主題作了七段變奏,最後的終結歷時七十七小節,當中不乏重要主題,但予以變形,終結部尾聲之時,忽轉急板,以強烈主和弦之連奏,帶領全曲之終結。

樂曲評論

意義及意象的形成貝多芬生活在一個動盪的年代,他在“現代史最大的危機”中變得成熟了。貝多芬創作《降E大調第三交響曲》前就有許多重大事件發生。1789年巴士底監獄陷落;1792年,喬治·華盛頓任美國總統;波旁王朝的路易十六及皇后在1793年送上斷頭台;1799年,拿破崙執政,五年後稱帝。人類社會興起的新勢力、新理論、新思想,大大的影響了貝多芬。貝多芬景仰席勒和歌德。他也深受莎士比亞、柏拉圖、亞里士多德等人的影響。他熟讀愛申堡翻譯的莎士比亞,他擁有亞里士多德的《政治學》與柏拉圖的《理想國》。這個動盪的時代賦予貝多芬一種特殊的力量,再加上當時在歐洲已經發展到完全成熟的人道主義思想,對貝多芬的思想發展起了決定性的作用。“自由、平等、博愛”的思想逐漸成為他世界觀的核心。1804年創作的《降E大調第三交響曲》標緻著貝多芬從“約瑟夫主義者”轉向“共和主義者”。這部交響曲是受法蘭西共和國住奧地利大使貝納多特將軍的建議寫的。作品完成後本來是準備通過貝納多特將軍題獻給拿破崙的。但拿破崙於這一年取消共和製做了皇帝,貝多芬一氣之下,抹去原稿扉頁上原來的題名《波拿巴》,改稱為《英雄交響曲》。

創新性及其思想性

《降E大調第三交響曲》中的人道主義內容集中體現在:這部作品熱情的謳歌了在“自由、平等、博愛”旗幟下實現的法國革命。貝多芬在《降E大調第三交響曲》中既沒有單純去歌頌拿破崙本人,也沒有去具體描繪法國革命,而是一個德國市民階級知識分子心目中理想化了的法國革命精神的藝術概括。“不管資產階級社會怎樣缺少英雄氣概,它的誕生卻是需要英雄行為、自我犧牲、恐怖、內戰和民族戰鬥的”。在《降E大調第三交響曲》中,貫穿全曲的是一位偉人的英雄形象,音樂在充滿矛盾衝突的發展中體現了這些英雄人物在為自己的革命目標鬥爭中的豪邁、自信、英勇;他們的犧牲在人們心中所引起的沉痛哀悼;以及他們勝利凱鏇時的壯麗情景。《降E大調第三交響曲》是德國市民階級對法國革命的讚頌,同時是對自己的人道主義理想的謳歌。

《降E大調第三交響曲》的出現,標誌者歐洲音樂歷史中具有重要社會政治意義的題材第一次進入交響樂這個音樂體裁的領域。這是貝多芬的重要貢獻。海頓、莫扎特式交響樂的藝術形式,已經完全不可能容納《降E大調第三交響曲》所表達的那種在當時來說是嶄新的社會內容。《降E大調第三交響曲》構思的大膽、手法幅度的寬廣、結構的縝密上確實使別的作品相形之下顯得遜色。貝多芬突破了傳統的交響曲快板樂章奏鳴曲式的就框架,使主要形象在充滿了在緊張的戲劇性矛盾的衝突的廣闊範圍中發展。這種發展必然促使整個奏鳴曲式的規模擴大,原來各部分間相當機械的、程式化的關係,被新的,富有展開性質的貫穿發展所代替,和聲功能網也有一定程度的擴展,調性布局出現了未曾有過的複雜化。貝多芬不僅使代表中心形象的主題成為奏鳴曲式的第一樂章的核心,而且使它貫穿交響曲的各個樂章,形成整個交響曲內部的有機統一,這種貫穿發展把樂曲一步步推向最後的高潮。與此同時,貝多芬還把革命的法國經常為犧牲者們舉行民眾性葬禮時採用的音樂體裁引進這部交響曲作為慢樂章;用充滿清新活力的、潑辣的諧謔曲代替了通常作為交響曲第三樂章的宮廷典雅風格的小步舞曲。這樣,整個交響樂套曲的面貌煥然一新。《降E大調第三交響曲》說明了音樂中新的內容會在何等程度上促使藝術形式發生變革,這兩種變革又會在何種程度上反過來促進內容的深化。

從作曲技術上講,它是一部革命性的作品,長度和複雜度前所未有,“當時初聽覺得難以理解”。在兩個序奏和弦之後,它以一個簡單得難以構想的、建立在降E大調三和弦上的主題開始,但是又忽然出現了一個意想不到的升C,在整個樂章進程中帶來了沒完沒了的變奏和展開。除了常用的第二主題和結尾主題外,還有許多過渡性的動機,在整個樂章中十分醒目。但是和貝多芬的其它作品一樣,這一樂章中最引人注目的,既不是曲式格局也不是豐盛的樂思,而是所有的素材不斷向前推進,從一個主題化出另一個主題,充滿活力穩步上漲,抵達一個又一個高潮,以非此不可的銳勢推向結束。正主題處理得象戲劇人物,受盡反對和鎮壓,掙扎不已,最後得到勝利。一個C小調的葬禮進行曲取代了常用的慢樂章,有一個C大調的對比段,悲壯宏偉,激情迸發。末樂章是一組變奏,有時相當自由,含有賦格式展開的插部和尾聲。

“器樂作品在貝多芬之後整個19世紀的發展,一直處在他的巨大影響和控制之下。他賦予器樂以最強烈、最富表現力的特點。他是找到通向古典主義最高境界之路的音樂家,他把古典音樂從美的境界帶到崇高的境界,他創造了一種前無古人、後無來者的英雄風格。”

作者簡介

路德維希·凡·貝多芬(LudwigvanBeethoven,1770.12.16-1827.3.26):一位集古典主義大成、開浪漫主義先河的德意志古典音樂作曲家,也是一位演奏家和指揮家。他一共創作了9首編號交響曲、35首鋼琴奏鳴曲(其中後32首帶有編號)、10部小提琴奏鳴曲、16首弦樂四重奏、1部歌劇、2部彌撒、1部清唱劇與3部康塔塔,另外還有大量室內樂、藝術歌曲與舞曲。這些作品對音樂發展有著深遠影響。貝多芬被也被尊稱為樂聖。舒曼降E大調第三交響曲

舒曼降E大調第三交響曲,德國作曲家羅伯特·舒曼完成於1850年,是他旅居萊茵河畔的杜塞道夫時所作,所以得名《萊茵》。這部作品是舒曼智慧的結晶,也是他思想的總結。這是一部描述性很強的作品,歌頌生活,歌頌萊茵河畔的美景:屹立於河岸的宏偉的科隆大教堂,神話般的羅列萊城堡…… 舒曼

舒曼這部交響曲共分五個樂章,其中第二樂章之詼諧曲與以前的詼諧曲不同,有著緩慢的民間舞曲般的風格;第四樂章以間奏曲風格插入,形成音樂形式上的主要特徵;而第一樂章有許多部分均給人以貝多芬的降E大調第三交響曲《英雄》的近似感覺。

樂曲賞析

第一樂章,生動地,降E大調,3/4拍,奏鳴曲式。沒有序奏部,而直接以全體樂器有力的強奏呈示第一主題。整個樂章色調明朗、歡欣鼓舞的開頭充分表現了舒曼對新環境的信心和愉快心情。第二樂章,詼諧曲,極平穩地,C大調,3/4拍,原有副標題“萊茵河的早晨”。雖為詼諧曲,但有迴旋曲風格,是一首德國民間古老的飲酒歌,具有樸素單純的民謠風味。

第三樂章,不快的速度,降A大調,4/4拍。是一首典雅而抒情的間奏,木管奏出頗有感傷情調的浪漫曲。

第四樂章,壯麗地,降e小調,4/4拍。這一樂章是讚美科隆大教堂的頌歌,迴蕩著管風琴的鏇律。主題由法國號與樂章中首次出現的長號演奏,表現出科隆大教堂莊嚴、凝重的風格。

第五樂章,生動地,降E大調,2/2拍,奏鳴曲式。直接由第四樂章轉入,曲調歡快,象徵萊茵河畔節日慶祝活動的歡樂。