人物生平

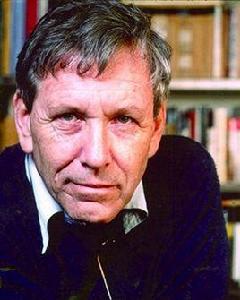

阿摩司·奧茲

阿摩司·奧茲1939年5月4日,阿摩司·奧茲生於英國託管時期的耶路撒冷一戶東歐猶太人移民家庭,原名阿摩斯·克勞斯納。父母分別來自前蘇聯的敖德薩(今屬烏克蘭)和波蘭的羅夫諾(今屬立陶宛)。在奧茲的童年裡,爆炸、宵禁、停電和斷水斷電司空見慣,阿拉伯人和猶太人時不常就大動干戈。

1951年,奧茲12歲那年,因對現實生活極度失望,母親吞下大量安眠藥去世。

1953年,奧茲反叛家庭,到胡爾達基布茲(即以色列頗有原始共產主義色彩的集體農莊)居住並務農。

1954年,奧茲改為現名,意為“堅強”。他曾先後獲得希伯來大學文學與哲學學士、牛津大學碩士和特拉維夫大學名譽博士。在獲得大學學位後,回到基布茲任教,開始了文學創作生涯。

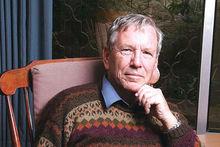

阿摩司·奧茲

阿摩司·奧茲1967年,阿摩司·奧茲作為以色列國防軍士兵參加對埃及的“六日戰爭”,駕駛著坦克在西奈半島作戰。

1968年,出版《我的米海爾》,一舉成名。

1973年,在贖罪日戰爭時,奧茲在戈蘭高地服役。

1978年,阿摩司·奧茲和他的同道發起組織了“現在就和平”(Peace Now!)運動,由348名以軍預備役軍官和現役士兵組成的左翼組織。

1986年,阿摩司·奧茲帶家人一起搬到以色列南部的小鎮阿拉德。後接受了本·古里安大學的聘請,到那裡的希伯來文學系任教,像他的伯祖約瑟夫·克勞斯納那樣成為一名大學教授。奧茲一邊教課,一邊埋頭創作,並應邀到世界各地講學,做駐校作家。

1992年,因對和平運動的貢獻,奧茲獲得“德國書業和平獎”,這是最為重要的國際和平獎之一,當時的德國總統魏茨澤克為奧茲頒獎。

2002年,奧茲以自己的經歷為背景,寫出了代表作《愛與黑暗的故事》。憑藉此書,奧茲獲得2005年的“歌德文化獎”,並於2007年入圍“布克國際獎”,後獲得2007年度西班牙語世界的國際大獎“阿斯圖里亞斯親王文學獎”。2015年,好萊塢女演員娜塔莉·波特曼將該書改編後搬上大銀幕,作為其導演處女作。

2009年,阿摩司·奧茲出版短篇小說集《鄉村生活圖景》。

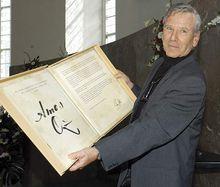

2014年,阿摩司·奧茲獲頒首屆倫茨獎。

2018年12月28日,阿摩司·奧茲因患癌症去世,終年79歲。

主要作品

| 作品名稱 | 作品類別 | 創作時間 |

| 《胡狼嗥叫的地方》 | 中短篇小說集 | 1965年 |

| 《何去何從》 | 長篇小說 | 1966年 |

| 《我的米海爾》 | 長篇小說 | 1968年 |

| 《一直到死》 | 中短篇小說集 | 1971年 |

| 《觸摸水,觸摸風》 | 長篇小說 | 1973年 |

| 《惡意之山》 | 中短篇小說集 | 1976年 |

| 《以色列、巴勒斯坦與和平》 | 雜文、隨筆集 | 1976年 |

| 《索姆哈伊》 | 兒童文學作品 | 1978年 |

| 《在熾烈的陽光下》 | 雜文、隨筆集 | 1979年 |

| 《沙海無瀾》 | 長篇小說 | 1982年 |

| 《在以色列國土上》 | 雜文、隨筆集 | 1983年 |

| 《黎巴嫩斜坡》 | 雜文、隨筆集 | 1987年 |

| 《費瑪》 | 長篇小說 | 1991年 |

| 《天國的沉默》 | 雜文、隨筆集 | 1993年 |

| 《不要稱之黑夜》 | 長篇小說 | 1994年 |

| 《地下室中的黑豹》 | 長篇小說 | 1995年 |

| 《愛與黑暗的故事》 | 小說 | 2002年 |

| 《詠嘆生死》 | 中長篇小說 | 2007年 |

| 《鄉村生活圖景》 | 小說 | 2009年 |

以上參考

創作特點

主題

阿莫斯·奧茲

阿莫斯·奧茲作為20世紀60年代崛起於以色列文壇的“新浪潮”作家代表,奧茲的寫作主題是如此“單一”:不幸的家庭。這個主題有兩層含義,主體是“家庭”,範圍是“不幸福”。對於前者,奧茲認為這是進入他所有作品的密碼——因為“家庭,是人類發明中最為神秘,最富喜劇色彩,最具悲劇色彩,最為充滿悖論和最為引人入勝的存在”,以家庭為窺視口,可以進入以色列人的社會風貌和世俗人情,展示以色列生活的本真和猶太人面臨的諸多現實問題和生存挑戰。所以,奧茲的家庭故事,與國族敘事交織雜糅,背景多置於富有歷史感的古城耶路撒冷和風格獨特的基布茲,某些小說的背景還擴展到中世紀十字軍東征和希特勒統治時期的歐洲,描繪猶太民族的歷史體驗,以及猶太人對歐洲那種“失望的愛”。

比如長篇自傳體小說《愛與黑暗的故事》,它講述了兩個好人——奧茲的父母,如何相愛相系,婚姻卻以悲劇收場。這也是猶太民族的群像,雖然火山近在咫尺,人們依然墜入愛河、感覺嫉妒、夢想遷升、傳著閒話……又比如長篇書信體小說《黑匣子》,奧茲讓男女主人公在婚姻失敗並中斷了七年聯繫之後,坐下來通過書信分析他們人生中的黑匣子,一邊破解家庭生活破裂的原因,一邊將以色列的社會現實與政治論爭拉出地表。而那本最具冒險色彩的小說《沙海無瀾》,表面看,它是描述生活在基布茲的兩代人的家庭矛盾,但事實上,老一輩緬懷著以色列的建國理想,新一代卻要在繼承老一輩業績的基礎上解決新問題。

阿摩司·奧茲

阿摩司·奧茲雖然奧茲的身份有著濃厚的政治色彩,在他的小說中,卻看不到一絲生硬的政治性,讀者能感受到的,只有作家對於愛(以及愛投下的陰影)最微妙的描繪,宛若隨風搖曳的一地樹影。他的每部小說,都在講述愛——這種在今天這個混亂的世界裡,越來越稀缺的東西,是如何被我們每個人渴望。但是對愛的追尋,卻因為文化的、政治的、經濟的、社會的、人種的種種原因,而變得艱難和複雜。他擅長破解家庭之謎,作品都描寫典型的以色列日常生活見長。就像契訶夫那樣,他含著微笑描寫令人傷心的生活。依靠想像,尋找每個家庭臥室和廚房裡的秘密。

身為負載著深厚歷史積澱的猶太人,身處干戈不斷的中東,奧茲嚴峻的目光又從家庭投向社會,投向世界,又投向歷史。既是在寫家庭故事,又是在描寫民族歷史、現狀與未來,以深邃思想家的筆法和人道主義者的情懷,既描述了猶太民族多災多難的歷史,家園之於猶太人的意義,又對其他民族尤其是巴勒斯坦阿拉伯人的苦境予以關懷。正是由於奧茲自己經歷了苦難,深切地了解了自己民族的苦難,才會深切地理解另一個民族的苦難。

風格

阿摩司·奧茲

阿摩司·奧茲年輕時的阿摩司·奧茲為了確立自己與眾不同的價值,著力錘鍊風格,故意把一些正常的敘述打亂,將幾件事平行地寫,來回穿插,還要使用精心構思過的修辭。奧茲早期的許多小說,均以基布茲為背景,並折射出奧茲自己初到基布茲的真實感受。奧茲對基布茲有一種矛盾心態:他一方面對基布茲充滿了感情,認為基布茲是以色列先驅者們的出色想法;另一方面又意識到夢想與現實之間的距離,意識到改變世界的理想與人的自私本性的矛盾,故而經常對基布茲持批評態度。作家常常以寫短篇開端,由短而長,漸漸駕馭大局面。奧茲的作品往往探入到玄妙莫測、富有神秘色彩的家庭生活之中,善於從日常生活里捕捉意義,引導讀者一步步向以色列家庭生活核心切近。又常以家庭為窺視口,展示以色列人特有的社會風貌、世俗人情,揭示當代以色列生活的本真以及猶太人所面臨的諸多現實問題和生存挑戰。

阿摩司·奧茲

阿摩司·奧茲奧茲非常注重文學技巧與文學類型的實踐與更新。《我的米海爾》是一部超乎愛情小說的愛情小說,《黑匣子》是一部書信體小說,《了解女人》以摩薩德工作人員為描寫對象,《莫稱之為夜晚》背景置於排斥在現代生活之外的沙漠小鎮,《一樣的海》把詩歌與散文組合在一起,《地下室中的黑豹》以英國託管巴勒斯坦的最後時期為背景、以一個孩子的視角來看待世界,《愛與黑暗的故事》既是家族故事又是民族敘事,《詠嘆生死》集中描寫作家心態以及對生死的認知。短篇小說集《鄉村生活圖景》讀來感覺有些像卡夫卡的作品,與早期以基布茲為背景的短篇小說集《胡狼嗥叫的地方》以及由三個悽美動人、相互關聯的故事組成的《鬼使山莊》的表現手法大相逕庭。

獲獎記錄

| 文學類 |

|

| 榮譽類 |

|

以上參考

人物評價

“我們以西格弗里德·倫茨的精神來表彰阿摩司·奧茲。”—— 德國外交部長弗蘭克-瓦爾特·施泰因邁爾

“(阿摩司·奧茲)以充滿隱喻和想像的詩性語言,在追尋個人、家庭、族群內部的隱秘傷痛過程中,呈現出國家、民族與個人命運的複雜交織,並藉此表達對人類現實的關注”。—— “21大學生國際文學盛典”評審會