簡介

全貌

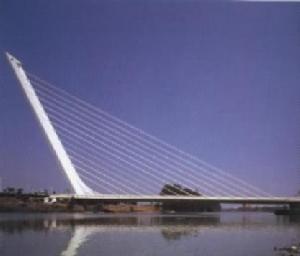

全貌1992年世界博覽會為塞維亞政府提供了改善城市基礎設施和發展安達魯西亞周邊地區的機會。對於卡拉特拉瓦來說,這是一次實現新想法的機會,他證明了讓基礎設施發揮文化元素的功能,即將橋樑變為藝術是有可能的。他設計了一種新式拉素橋,用一個以58。傾斜、142米高的塔架來平衡橋板。塔架上的13對斜纜支撐著橋體,由於塔架的重量足以平衡橋板,因此沒有使用後拉索。建造塔架時,先將鋼框架的部分用大功率起重機吊到指定位置,然後將它們焊接到一起,再用混凝土澆築加固。橋面以六邊形鋼製箱型梁作為主脊,拉索就固定在主脊上。從主脊上向兩側懸挑出的兩個側翼,成為步行道和腳踏車道的橋面。它的路面寬3.75米,比機動車道高出1.6米左右。箱型梁和翼緣與懸索連線之前,通過連續的腳手架支撐在乾枯的河床上。 大橋在31個月後竣工。建成後,人們馬上認為它是這個有著悠久歷史的城市的現代標誌。卡拉特拉瓦認為塔架的傾斜角度同金字塔的坡度相一致,這在某種程度上給這座橋戴上了神聖的光環。而橋的外觀,如懸掛在永恆與坍塌的“富於想像的瞬間”,也使大橋顯得莊嚴壯觀。

設計特點

夜景

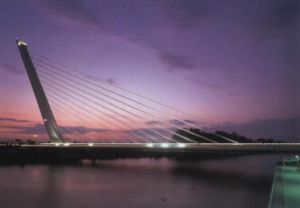

夜景西班牙阿拉米羅大橋的設計創造了一種新型的斜拉橋樣式,採用半邊支撐的拉索結構,利用傾斜橋塔的自重代替以往的後部鋼索,形成具有輕盈感的橋樑結構。整座大橋猶如一把豎琴,典雅美觀,散發著高雅的神韻。

塞維亞市為舉辦1992年世界博覽會,在市內及周邊地區進行了大規模的基礎設施建設。Meandro San Jeronimo河上的阿拉米羅大橋就是那次建設的一部分。大橋全長200m,由13對鋼索斜拉固定在142m高的謝橋塔上,橋塔與地平成58度角。

橋塔的結構是填充了混凝土的鋼筒。由於橋塔的重量足以平衡橋面,一般斜拉橋中常用的後牽索在這裡就不需要了。橋塔的內部有一部通往塔頂的樓梯。橋塔建造時,先用重型起重機將鋼筒分段吊裝上去,焊牢後再填充鋼筋混凝土。

橋面以六邊形鋼製箱梁作為主脊,拉索就固定在主脊上。從主脊上向兩側懸挑出的兩個翼緣,成為步行道和腳踏車道的橋面。它的路面寬3.75m,比機動車道高出1.6m左右。箱形和翼緣與懸索連線之前,通過連續的腳手架支撐在乾枯的河床上。

阿拉米羅大橋的設計創造了一種新型的斜拉橋。用傾斜橋塔的自重來代替後牽索,在橋塔與橋面之間建立起一種平衡的對話關係。這個概念可以追溯到1986年卡氏的一個雕塑作品“奔跑的軀幹”,它是由一串斜向疊落起來的大理石方塊與鋼懸索構成的平衡體。

設計者

設計者桑地亞哥·卡拉特拉瓦是西班牙當代建築的代表人物,他對建築技術非常入迷,特別是對鋼筋混凝土和鋼鐵構架的支撐能力及形式有著深入的研究,因此作品有著突出的強調工程技術的傾向。

設計插曲

關於這座鬼斧神工的大橋還有一段小插曲,原本在設計這個橋的時候,還有一座完全一樣而對立在旁的橋。就是說,本來阿拉米羅橋是一雙的。但最後,存在著的只有原來的一半,沒有了對稱的一半。正是現在的不平衡,反而成就了它的完美。