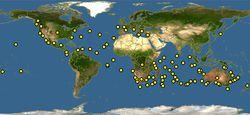

地理分布

廣泛分布於全世界各熱帶及溫帶海域,並延伸至冷水域,包括地中海,但不分布於北緯10°—南緯10°之間;在西太平洋可延伸至範圍涵蓋北緯40°—南緯40°的海域。

長鰭鮪魚地理分布

長鰭鮪魚地理分布主要分布國家和地區(海域):阿爾及利亞、美屬薩摩亞、安哥拉、安圭拉島、安提瓜和巴布達、阿魯巴島、澳大利亞、巴哈馬、巴貝多、貝里斯、貝寧、百慕達群島、巴西、加拿大、維德角、開曼群島、智利、中國、聖誕島、可可島、哥倫比亞、葛摩、剛果、庫克群島、哥斯大黎加、象牙海岸、古巴、賽普勒斯、多米尼加、多米尼加、厄瓜多、埃及、薩爾瓦多、赤道幾內亞、斐濟、法國、法屬蓋亞那、法屬玻里尼西亞、加彭、甘比亞、加納、希臘、格瑞那達、瓜德羅普島、關島、瓜地馬拉、幾內亞、幾內亞比索、蓋亞那、海地、宏都拉斯、香港、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、牙買加、日本、約旦、肯亞、吉里巴斯、朝鮮、韓國、黎巴嫩、利比亞、利比亞、馬達加斯加、馬來西亞、馬爾地夫、馬爾他、馬紹爾群島、馬提尼克島、茅利塔尼亞、模里西斯、馬約特島、墨西哥、密克羅尼西亞、蒙特塞拉特島、摩洛哥、莫三比克、諾魯、荷屬安的列斯群島、巴布亞紐幾內亞、紐西蘭、尼加拉瓜、奈及利亞、紐埃島、諾福克島、北馬里亞納群島、帛琉、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、秘魯、菲律賓、皮特克恩島、葡萄牙、波多黎各、留尼旺、聖巴泰勒米島、聖赫倫那、阿森松、特里斯坦-達庫尼亞群島、聖基茨和尼維斯、聖露西亞島、法屬聖馬丁、聖文森特和格林納丁斯、薩摩亞、聖多美和普林西比、塞內加爾、塞席爾、獅子山、新加坡、索羅門群島、索馬里、南非、西班牙、斯里蘭卡、蘇利南、阿拉伯敘利亞、中國台灣、坦尚尼亞、東帝汶、多哥、托克勞、湯加、特立尼達和多巴哥、突尼西亞、土耳其、特克斯和凱科斯群島、吐瓦魯、英國、美國、萬那杜、委內瑞拉、越南、英屬維京群島、美屬維京群島、瓦利斯群島和富圖納群島、西撒哈拉。 我國東海、南海和台灣沿海亦有分布。

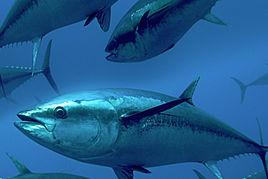

形態特徵

體紡錘形,肥壯,橫切面近圓形,稍側扁;最大可達1.4米;尾柄細,平扁,每側具發達的中央隆起脊,尾鰭基部每側另具小隆起脊2條。眼中大。上下頜各具細小尖齒一列。鰓耙正常,第一鰓弓上之鰓耙數為25-31。體被細小圓鱗覆蓋,頭部無鱗,胸部鱗片特大,形成胸甲。體最高處在第二背鰭起點處,第二背鰭及臀鰭前部鰭條不延長。第一背鰭具硬棘13-14枚,與第二背鰭起點距離相當近,其後具7-9個離鰭;臀鰭與第二背鰭同形,皆不特別延長而略呈鐮刀形,遠短於胸鰭長;胸鰭特別長,末端伸達第二背鰭後的第二小鰭下方。尾鰭新月形。體側有一藍色縱帶,腹部銀白色。第一背鰭黃色;第二背鰭、臀鰭為灰黃色或灰白;離鰭暗色;胸鰭灰黑色;尾鰭灰黑色而具白色邊緣。

生存習性

長鰭鮪魚

長鰭鮪魚大洋中上層洄游性魚類。主要活躍於溫層下方水域,棲息深度可達600米。常出現水域 溫度約在17℃-21℃之間(最低9.5℃)。常因水體溫度改變而有垂直分布現象。以洄游性小型魚類,如鯖等為食,亦捕食甲殼類及頭足類等。

食物包括:秋刀魚、鳳尾魚、浮游甲殼類、魷魚、日本鯷、食性隨地區不同季節性改變。在任何時候,鳳尾魚都構成它們飲食來源的96%,有些研究發現,長鰭鮪魚會對分散的風尾魚群發起進攻,並晝夜在水中垂直遷移,追趕獵物。

天敵:鯊、鰩、蝠鱝、大號的鮪魚、長喙魚。

繁殖性狀

繁殖季多次生殖魚種,通常一雄多雌在魚群中產卵。夏季成魚向熱帶水域生殖洄游(北半球4-9月,南半球10月至次年3月)。一條20公斤重的雌魚兩次可產2-3百萬枚魚卵。雌魚排出受精卵後,任由魚卵隨洋流散布大海,成魚不提供親代撫育,自然孵化的柳葉狀稚魚以水中小型浮游生物為食,幼魚5年性成熟,長到4歲時,雌魚和雄魚的差異可忽略不計,之後雄魚體積比雌魚增長快很多。

種群威脅

大西洋和太平洋的大型漁場已存在多年,針對長鰭鮪魚的捕撈活動不斷增加,很多地區存在過度捕撈現象,而全世界的總捕獲量正持續下降。北大西洋的種群數量可能只有頂峰時期的25%(1940s),同樣,南大西洋的數量也降到禁捕時期的四分之一。雖然很多國家都制定了有關捕撈量的限制性法規,但在遠離視野的偏遠公海,法規的執行效力可能會受到挑戰。

保護級別

列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》(The IUCN Red List):近危物種(NT),2011年評估。