長江流域規劃

正文

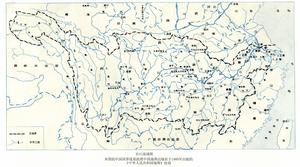

。流域概況 長江發源於唐古拉山脈主峰格拉丹東雪山西南側(見彩圖),幹流經青、藏、川、滇、 鄂、 湘、贛、皖、蘇、滬,支流涉及黔、桂、 甘、陝、 豫、粵、浙、閩,總計18省、 自治區、 直轄市。幹流長6300km,流域面積180.7萬km2。較大支流有:雅礱江、岷江、嘉陵江、烏江、湘江、沅江、 漢江、贛江等8條,流域面積均在80000km2以上。幹流自江源至宜昌為上游,河長4510km,除四川盆地外,多流經高山峽谷,坡陡流急,落差5360m,占全江總落差的98.9%。其中江源至當曲長約360km,稱沱沱河;當曲至玉樹巴塘河口長約820km,稱通天河;巴塘河口至宜賓長約2300km,稱金沙江;宜賓至宜昌長約1000km,稱川江。川江下段自奉節至南津關長209km為著名的三峽。宜昌以下進入中下游平原。宜昌至鄱陽湖湖口為中游,長約940km。湖口以下為下游,長約850km。中遊河段內,自湖北枝城至洞庭湖出口城陵磯長約340km,稱荊江,河道蜿蜒曲折,兩岸地勢低洼,是長江防洪形勢最為嚴峻的一段。中下游平原湖泊星羅密布,主要通江湖泊有洞庭湖、鄱陽湖、巢湖、太湖等四大淡水湖(見圖)。

長江流域規劃

長江流域規劃 長江流域規劃

長江流域規劃長江流域是中國經濟最發達的地區之一。流域內的1983年總人口3.58億,占全國35%;耕地3.63億畝,占全國25%。糧食總產量占中國的36%,農業總產值占中國的34%,是中國的農業高產區。工業總產值占中國的40%左右。主要工業城市有上海、蘇州、 無錫、 南京、武漢、重慶、成都、 長沙、 南昌等。流域礦產資源多,種類齊全。鈦、釩、 汞、 磷礦儲量占中國的80%以上。銅、 銻、 鎢、鈷礦等也具有重要地位。流域森林面積5.4億畝,主要分布在西南地區,木材蓄積量占中國的1/4。可供養魚的淡水面積3100多萬畝,是中國主要淡水魚產區,魚產量約占中國的一半。長江是聯繫中國西南腹地和東南沿海的航運大動脈,幹流橫貫東西,溝通西南、華中、華東三大經濟區,支流向南北伸展,形成四通八達的水運網。乾支流通航里程共約70000km,占中國內河通航里程的65%。流域的主要自然災害是洪、 澇、 旱災。洪災範圍廣,流域上中下游都存在威脅,以中下游平原區最為集中、頻繁、嚴重;澇災主要發生在平原地勢低洼地區,沿江平原往往先澇後洪,加重了災害;旱災主要發生在西南及中下游一些丘陵山區。

治理成就 長江流域治理開發歷史悠久,早在公元前256~前251年,已修建了著名的都江堰工程,灌溉川西平原。公元4世紀中葉,荊江北岸已築堤防洪。至5世紀,水運已四通八達(見長江水利史)。民國時期除整修堤防外,也興建了一些小型灌溉、發電工程。20世紀30年代,開始較系統地進行流域的勘測、規劃工作,並著手進行有關三峽工程的研究(見三峽水利樞紐規劃)。中華人民共和國成立後,首先全面整修了堤防,重點加固了荊江大堤、武漢市堤和同馬、無為等幹流重點堤段。1952年根據當時制定的蓄洪墾殖規劃,興建了荊江分洪工程並進行了中下游平原區的初步治理。與此同時,還全面開展了長江流域規劃的編制工作,於1959年提出《長江流域綜合利用規劃要點報告》。報告中,將長江流域綜合利用開發歸納為:①以防洪、發電為主的水利樞紐開發計畫;②以灌溉、水土保持為主的水利化計畫;③以防洪、除澇為主的平原湖泊區綜合利用計畫;④以航運為主的幹流航道整治與南北運河計畫;⑤向相鄰流域調水計畫。這一報告提出的指導思想、總體布局和以後在實踐中不斷修訂的規劃方案,都對綜合開發治理長江起到了指導作用。

到1983年,共整修加固了長江乾堤3600km,支堤、民堤約30000km。興建了各種類型水庫48000多座,總庫容逾1200億m3,其中大型水庫105座,總庫容逾730億m3。建成萬畝以上灌區1800多處,其中 30萬畝以上灌區 56處。建成排水涵閘7000多處,機電排灌站裝機 800萬kW以上。已建、正建的水電站裝機共1700萬kW以上,其中,葛洲壩水利樞紐裝機容量271.5萬kW,是中國目前最大的水電站。在長江中游建成了荊江與漢江杜家台分洪工程;初步建立了可納蓄洪水逾500億m3的蓄洪墾殖區;進行了荊江段中洲子、上車灣等河道裁彎工程;完成了幹流河道逾800km的護岸保灘工程。航運方面,進行了以川江為重點的乾支流航道整治。上述工程完成後,長江防洪能力已有所提高。荊江河段堤防防洪能力由1949年的 4年一遇標準,提高到10年一遇的標準,配合分蓄洪工程後,能防禦40年一遇的洪水。武漢市堤、無為大堤等重點堤防能防禦約20年一遇的洪水。農田有效灌溉面積達到2.28億畝,占耕地面積的63%。7000多萬畝低洼易澇農田中有80%以上得到初步治理。此外,結合農田基本建設還開展了水土保持與水利滅釘螺工作。這些,都對長江流域工農業生產的持續發展起到了重要作用。長江流域的水電開發和航運的發展也促進了國民經濟的發展。

存在問題 ①防洪能力仍普遍較低,上中下游都存在洪水威脅。長江中下遊河道泄洪能力與上游洪水來量不相適應的基本矛盾仍然存在。其中荊江河段遇稍大洪水,即需分洪,經濟損失大;遇特大洪水可能發生毀滅性災害(見長江防洪)。②低洼易澇地區還有約1100萬畝農田缺乏可靠的排澇設施;部分已有排澇設施的農田排澇標準也偏低。③旱災還較嚴重,全流域約有1.3億畝農田缺乏有效的灌溉設施,丘陵山區尤為不足。④水土流失有加重趨勢,流失面積已占流域面積的30%以上。⑤水體受工業、農業和水上交通的污染,許多河段、湖泊水質惡化。⑥水能資源開發利用程度低,已開發和正開發的僅約占可開發量的8%。⑦乾支流河道多數處於天然狀態,急流險灘礙航,水運潛力未能充分開發利用。長江中下游部分河段河勢尚不穩定,江岸崩塌現象嚴重。⑧湖泊窪地仍有釘螺面積約2800km2,有待繼續防治。

規劃 繼續開發治理長江的主要任務是為發展經濟,改善人民生活,提供防洪安全保證,積極發展水電和航運,綜合開發利用和保護水資源。

防洪 對中下游平原地區,要求有較高的防洪能力,使幹流和各主要支流都能達到有效控制常遇洪水,重要河段能防禦20世紀曾發生過的大洪水,遇特大洪水有應急對策。根據中下游地區的具體條件,進一步治理應仍繼續採取"蓄泄兼籌,以泄為主"的方針,其總體安排是:①加強鞏固堤防系統,整治河道,充分利用河道泄洪能力,儘量減少分蓄洪水量;②加強分蓄洪區建設,在大洪水時實行有計畫的分蓄洪水;③結合水資源綜合開發,興修幹流和支流水庫,調蓄洪水,減少分蓄洪區使用機遇。規劃的乾支流水庫中,以三峽工程位置最為優越,防洪作用最為顯著,修建後可有效控制宜昌以上洪水,提高荊江河段防洪標準,並防止江漢平原和洞庭湖區發生毀滅性災害。

長江上游洪災主要發生在支流下游。解決途徑除堅持河道清障,嚴禁占用河灘,充分發揮河道行洪能力外,還需結合開發水電和發展灌溉、航運等要求,逐步興建支流上游水庫,儘量攔蓄山區洪水。

除澇 進一步改善提高易澇地區的抗澇能力。繼續以洞庭湖區、鄱陽湖區、太湖平原區和江漢平原等農業基地為治理重點,同時有計畫地安排治理一些標準過低的其他澇區。澇區治理應統籌考慮航運、養殖需要,採取自排與抽排相結合,並安排適量的蓄澇內湖,以減少機電排灌裝機。

灌溉 在充分發揮現有工程作用的基礎上,積極發展以中小型工程為主的灌溉工程。重點擴大山丘區和大面積乾旱缺水地區的灌溉面積,如四川盆地、南陽盆地、吉泰盆地、滇中高原等。

水能開發 除三峽水利樞紐初步計畫裝機1768萬kW外,開發條件較好可供近期興建的有:烏江的洪家渡(54萬kW)、枸皮灘(200萬kW),清江的高壩洲(20萬kW),堵河的潘口(51萬kW)等水電站。此外,金沙江的向家壩(460萬kW)、雅礱江的錦屏(300萬kW)、大渡河的瀑布溝(280萬kW)、嘉陵江的亭子口(70萬kW)、烏江的彭水(120萬kW)、清江的水布埡(149萬kW)等也可供相繼安排選擇。

在興建大型水電站的同時,也要積極發展中、小型水電站,以解決廣大農村能源短缺問題。

航運 總的構想是:首先充分利用長江水系的有利自然條件,發展航運;同時結合長江水資源綜合開發利用,在幹流上游和支流中下游渠化河流,淹沒灘險,擴大航道水域尺度,提高通航等級,延伸通航里程;幹流中下游通過疏浚整治,穩定河勢,改造支汊,固定岸線以及開挖新的運河等,使整個長江水系乾支互通,逐步形成統一標準的水系航道網。

南水北調 是解決中國北方嚴重缺水的戰略措施。規劃中研究了:①從下游江都引水的東線方案;②初期從漢江丹江口水利樞紐引水、後期從長江擴大引水的中線方案;③從通天河、雅礱江引水的西線方案(見南水北調工程規劃)。此外,還研究了從安徽省境內長江北岸裕溪口等處引水,經巢湖到淮河的引江濟淮方案。

水土保持 以小流域為單元,按照防治並重、治管結合的方針,因地制宜地進行綜合治理。首先以長江上游已列為全國水土保持重點的金沙江下游及畢節地區、隴南地區、嘉陵江中下游地區和三峽庫區等為治理重點,然後再逐步推進,擴大治理面積。

水資源保護 貫徹防治結合,以防為主的方針,嚴格控制污染源,合理利用水環境容量。計畫首先進行渡口、重慶、武漢、南京、上海的沿江岸邊水域,及污染已較嚴重的太湖流域和沱江、秦淮河、滁河等支流的水污染防治。